一處處景點(diǎn)展現(xiàn)風(fēng)光 一個個村子因路而旺

“人人(那個)都說(哎)沂蒙山好,沂蒙(那個)山上(哎)好風(fēng)光……”膾炙人口的沂蒙山小調(diào),從山東省費(fèi)縣的青山深處走出,唱響祖國大江南北,也令無數(shù)人對這片紅色沃土上的“好風(fēng)光”心馳神往。

地處沂蒙山區(qū)腹地的費(fèi)縣,風(fēng)光雖好,過去也曾受限于交通不便,美景與美食如“明珠蒙塵”。

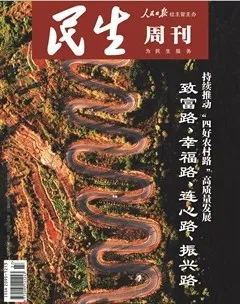

近年來,費(fèi)縣以創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”全國示范縣為契機(jī),全力推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)。截至2023年底,費(fèi)縣全縣農(nóng)村公路總里程達(dá)到3198.45公里,農(nóng)村公路列養(yǎng)率100%,優(yōu)良路率95.3%,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公路全覆蓋,立體綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)初步形成。

一條條“四好農(nóng)村路”通村暢鄉(xiāng),成為民生路、產(chǎn)業(yè)路、致富路和紅色旅游路。

建一條好路,是幾代人的夢想

“上世紀(jì)80年代,俺們村成立了一個‘愚公隊(duì)’,專門開荒山種果樹,俺爹就是其中一員。”費(fèi)縣薛莊鎮(zhèn)馬頭崖村板栗種植大戶黃華回憶道。

今年63歲的黃華,自小受父親“愚公精神”的影響,追隨父親腳步,在山上種了近40年的板栗。

馬頭崖村屬山區(qū)地貌,村民生活艱苦,在黃華的印象里,父親為了開荒,一年有300多天都在山上度過。

“俺爹常說開荒不易。一把鎬頭、一張锨,徒手爬上沒有路的山,就是為了能給下一代的孩子們留點(diǎn)什么。”

開荒難是因?yàn)闆]有路,路難走才更需要去開荒。這一點(diǎn),黃華深有體會。

曾經(jīng),山路陡峭,獨(dú)輪車也無法通行,要把板栗運(yùn)下山,只能靠人肩挑手拎,來回兩三個小時,才挑五六十公斤。在馬頭崖村人眼中,路,不僅是未來生存的希望,更是幾代人的夢想。

近年來,費(fèi)縣借助國家交通扶貧政策和農(nóng)村公路建設(shè)機(jī)遇,推進(jìn)偏遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)。2018年至2020年,費(fèi)縣實(shí)施三年集中攻堅(jiān)行動,投資10.52億元,完成路網(wǎng)提檔升級工程301.7公里,有效解決了偏遠(yuǎn)山區(qū)群眾出行難問題。

轉(zhuǎn)眼40年過去,昔日的“愚公隊(duì)”再也不用徒手上山開荒,黃華也不用挑著擔(dān)子輾轉(zhuǎn)于山路之間。一條條寬闊、平坦的柏油路穿村而過,山間翻新的水泥路如毛細(xì)血管,與村里的主干道緊緊相連。

從“走得了”到“走得好”

“現(xiàn)在騎著電動三輪車,直接就能到栗子樹下,一趟能拉五六百斤,10分鐘就從山頂下來了。”黃華感嘆道。

村里的路越修越寬,栗農(nóng)的銷路也越來越廣。黃華將剝好的栗子一箱箱打包封好,整齊碼放到收購商的廂貨車中。“現(xiàn)在小貨車都能開上山了,俺們再也不用挑著擔(dān)子到山下叫賣了。”黃華從村里承包了13畝地,用于種植板栗,一年產(chǎn)量能達(dá)到7000多斤,收入3萬余元。

得天獨(dú)厚的資源稟賦,使費(fèi)縣的板栗、沂蒙的大櫻桃等土特產(chǎn)在市場上備受青睞,越來越多的人慕名而來,農(nóng)產(chǎn)品的銷售駛上了“快車道”。

在費(fèi)縣大田莊鄉(xiāng)黃土莊村的果品交易市場,清晨采摘的白金蟠桃、油杏,不到中午就能裝箱發(fā)出。

“水果是最放不得的,現(xiàn)在路好了,當(dāng)天就能發(fā)走。”費(fèi)縣人大代表、大田莊鄉(xiāng)黃土莊村黨支部書記豐炳福說。

黃土莊村作為山區(qū)村,果樹種植是村民主要的收入來源,道路通不通、水果運(yùn)輸順不順,是所有人最關(guān)心的大事。

“多虧有了這條路。”豐炳福感嘆,“以前的果,種得出,運(yùn)不走,久而久之,大家都不敢種了。”村民守著資源,卻過著缺錢的日子。

“要想富,還是得先修路。”豐炳福不禁回憶起上世紀(jì)90年代修路時的場景,“村民們知道縣里、鄉(xiāng)里要組織修公路了,都鉚足了勁,家家戶戶有石頭的出石頭,有泥巴的出泥巴。”那時的沂蒙山區(qū),修路還沒有大型機(jī)械,“不論是鄉(xiāng)里的領(lǐng)導(dǎo)還是辦事員,都扛著水泥袋參與建路”。

一條好路三分建,七分養(yǎng)。近年來,費(fèi)縣通過道路修建提質(zhì)升級,著力構(gòu)建農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)體系,實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村群眾從“走得了”到“走得好”的轉(zhuǎn)變。

截至2023年底,費(fèi)縣共有鄉(xiāng)鎮(zhèn)郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)17個,覆蓋率100%;村級郵政快遞服務(wù)站點(diǎn)、快遞超市382個,覆蓋率100%,實(shí)現(xiàn)快遞日收發(fā)件達(dá)18萬件以上。

貨車滿載新鮮瓜果,駛出山村,奔向遠(yuǎn)方;山林間,果樹錯落層疊,正待下一季的豐收。

費(fèi)縣大田莊鄉(xiāng)黨委副書記、鄉(xiāng)長王俊山介紹,通過果品交易,激活村土地資源,今年大田莊鄉(xiāng)所有行政村村集體收入都將突破30萬元。“從土山路到水泥路,從扁擔(dān)挑到貨車運(yùn),公路實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)親們致富的愿望,也聯(lián)通了鄉(xiāng)村的明天。”

“原來俺們村也是一只潛力股”

滿載瓜果的貨車駛出村莊,順著向陽路前行。這條長達(dá)26公里的農(nóng)村公路,將費(fèi)縣北部山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)緊緊相連,也將這片土地上的紅色故事串珠成鏈。

公路兩旁,紅色標(biāo)語如同向?qū)В赶虼笄嗌絼倮粐o(jì)念館、沂蒙山小調(diào)誕生地等眾多紅色文化景點(diǎn)。向陽路的建成通車,讓沿途村莊居民迎來了紅色旅游發(fā)展的新熱潮。

“一到節(jié)假日,人多的,車都得排隊(duì)進(jìn)村。”靜心民宿經(jīng)營者李偉,是土生土長的費(fèi)縣大田莊鄉(xiāng)周家莊村人。退伍后回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),2019年他看準(zhǔn)紅色旅游商機(jī),將自家依山而建的老宅進(jìn)行改造,開了村里最早的一家民宿,游客紛至沓來,每年收入達(dá)10萬元。

在其影響帶動下,村民沿著山路陸續(xù)開起多家民宿,李偉也當(dāng)選了村黨支部書記,成了村里發(fā)展的“領(lǐng)頭雁”。

“村看村,戶看戶,群眾看黨員,黨員看干部。”

在“兵支書”李偉帶領(lǐng)下,如今的周家莊村,幾乎家家經(jīng)營農(nóng)家樂,戶戶發(fā)展民宿,大伙兒日子過得紅紅火火。

看著村里的路越修越好,人氣越來越旺,早就想返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的郝培玲抓住機(jī)遇,去年將自家閑置在河邊的老宅打造成精品民宿。“一直覺得村里的綠色財(cái)富值得發(fā)掘,現(xiàn)在大路修到家門口,這個想法終于能實(shí)現(xiàn)了。”

今年4月,沿著河邊農(nóng)村公路而建的“河畔小院民宿”正式開業(yè)。開業(yè)兩個月就收益5萬多元,遠(yuǎn)超出郝培玲的預(yù)期。

“現(xiàn)在暑假到了,村里的民宿被研學(xué)、團(tuán)建的團(tuán)隊(duì)都訂滿了。如果不是通了農(nóng)村公路,都不知道村子的產(chǎn)業(yè)潛力這么大。”李偉說。

“費(fèi)縣農(nóng)村路的規(guī)劃與建設(shè),一直與紅色文化教育、紅色旅游資源相結(jié)合,與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)相結(jié)合。”費(fèi)縣交通運(yùn)輸局黨組成員、副局長任廣宏介紹。2021—2023年,費(fèi)縣結(jié)合紅色文化旅游路,建設(shè)改造了長達(dá)85.6公里的紅色文化旅游廊道,依托“大青山勝利突圍戰(zhàn)遺址”等豐富的紅色文化資源,打造紅色研學(xué)游線路,促進(jìn)了紅色文化旅游項(xiàng)目快速發(fā)展。

如今,向陽路成為當(dāng)?shù)氐摹熬W(wǎng)紅”農(nóng)村公路,游客打卡、自媒體直播、研學(xué)隊(duì)伍一撥接著一撥。山村里的農(nóng)家樂應(yīng)運(yùn)而生,羊湯噴香,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。

四通八達(dá)的費(fèi)縣農(nóng)村公路,已化作經(jīng)濟(jì)的脈絡(luò),一處處景點(diǎn)因路而美,一座座村子因路而興,一戶戶百姓因路而富。

沂蒙山的“好風(fēng)光”,風(fēng)姿盡顯,喜迎四方來客,盡展美好前景。

記者手記

“俺家門口的寶藏路”

沂蒙山腹地,要想修一條通到家門口的公路,談何容易?

在山東費(fèi)縣,回憶起上世紀(jì)80年代的情景,鄉(xiāng)親們都說,一條好路是當(dāng)時“想都不敢想的事”。

可就在“想都不敢想”的日子里,沂蒙兒女已經(jīng)開始在默默修筑“想象中的路”,以改變自己和子孫的人生。

上世紀(jì)80年代,薛莊馬頭崖村的“愚公隊(duì)”,一把鎬頭、一張锨,徒手爬上沒有路的山。90年代,沒有大型機(jī)械,大田莊鄉(xiāng)周家莊村的第一條公路,是縣里、鄉(xiāng)里、村里大伙兒齊上陣,齊心協(xié)力修起來的。

深山修路,處處都是難啃的“硬骨頭”。沂蒙兒女攻堅(jiān)克難、敢闖敢試的勁兒,讓一個個不可能變成了可能,把幾代人的夢想變成了現(xiàn)實(shí)。

而今,從無到有,從有到好。這片紅色熱土上,條條農(nóng)村公路,穿過巍巍青山,通達(dá)鄉(xiāng)土,蜿蜒到戶。

現(xiàn)在日子過得好不好,看路就知道。那些曾經(jīng)“想都不敢想”的日子,如今已成為鄉(xiāng)親們口中“值得炫耀”的日常。

在馬頭崖村村口,我遇見了56歲的村民宋士梅。她剛吃完午飯,正打算騎電動車去鎮(zhèn)上趕集,聽說我是來看路的,一下就從車上跨下來,熱情地領(lǐng)著我去看她的“寶藏路”。

順著她手指的方向看過去,腳下的柏油路筆直地通向遠(yuǎn)方,望不到盡頭。路旁,紫薇花、石竹花爭相盛放,和眼前的村莊、遠(yuǎn)處的青山相互映襯。不時還有三輪摩托呼嘯而過,滿載趕集的收獲歸來。

當(dāng)我問起宋士梅,怎么想著下午才去趕集時,豈不是“起個大早,趕個晚集”?她笑呵呵地說:“現(xiàn)在哪兒還需要起大早,路好走,想啥時候去都行。”

聊到這里,宋士梅還踮了一下腳,亮出嶄新的綠皮鞋,這是屬于她的趕集儀式感。“以前沒有皮鞋穿,就算有,也舍不得穿它走那樣的泥地。”

一雙新鞋,一輛電動自行車,一條望不到盡頭的“寶藏路”,印著過去,見證現(xiàn)在,載著未來。透過不斷延展的“四好農(nóng)村路”,可見鄉(xiāng)村巨變、山河之美,更可預(yù)見一個更美好的鄉(xiāng)村,一個鄉(xiāng)村全面振興的美好未來。

旋鈕,發(fā)動,綠皮鞋一腳蹬離地面,宋士梅的電動車載著她,像一陣風(fēng)似的消失在我的視線中,去向了更遠(yuǎn)的遠(yuǎn)方。遠(yuǎn)方,青山間,路不斷延展。盛夏的陽光在路上,閃閃發(fā)亮。