安陽靈泉寺石窟隋唐塔銘書法風格研究

摘要:本文通過整理安陽靈泉寺石窟現存的40余方隋唐塔銘資料,分析安陽靈泉寺石窟隋唐塔銘書法的風格及時代特征,呈現隋唐時期民間書法風格的多樣性。

關鍵詞:塔銘;隋唐書風;塔銘書法

一、塔銘形制

葉昌熾撰《語石》卷四塔銘條云:“釋氏之葬,起塔而系以銘,猶世法之有墓志也。然不盡埋于土中,或建碑、或樹幢。”[1]塔銘是佛教僧尼的墓志,多稱塔銘或幢,或嵌于塔上,或置于塔內。這些塔銘形制較小,銘文較短,如《比丘尼那延法師灰身塔銘》文字內容:“圣道寺故大比丘尼那延法師灰身塔記,大唐貞觀廿二年二月八日弟子敬造。”塔銘清楚地交代了僧人身份、敬造人和刻字時間。

二、書風類型

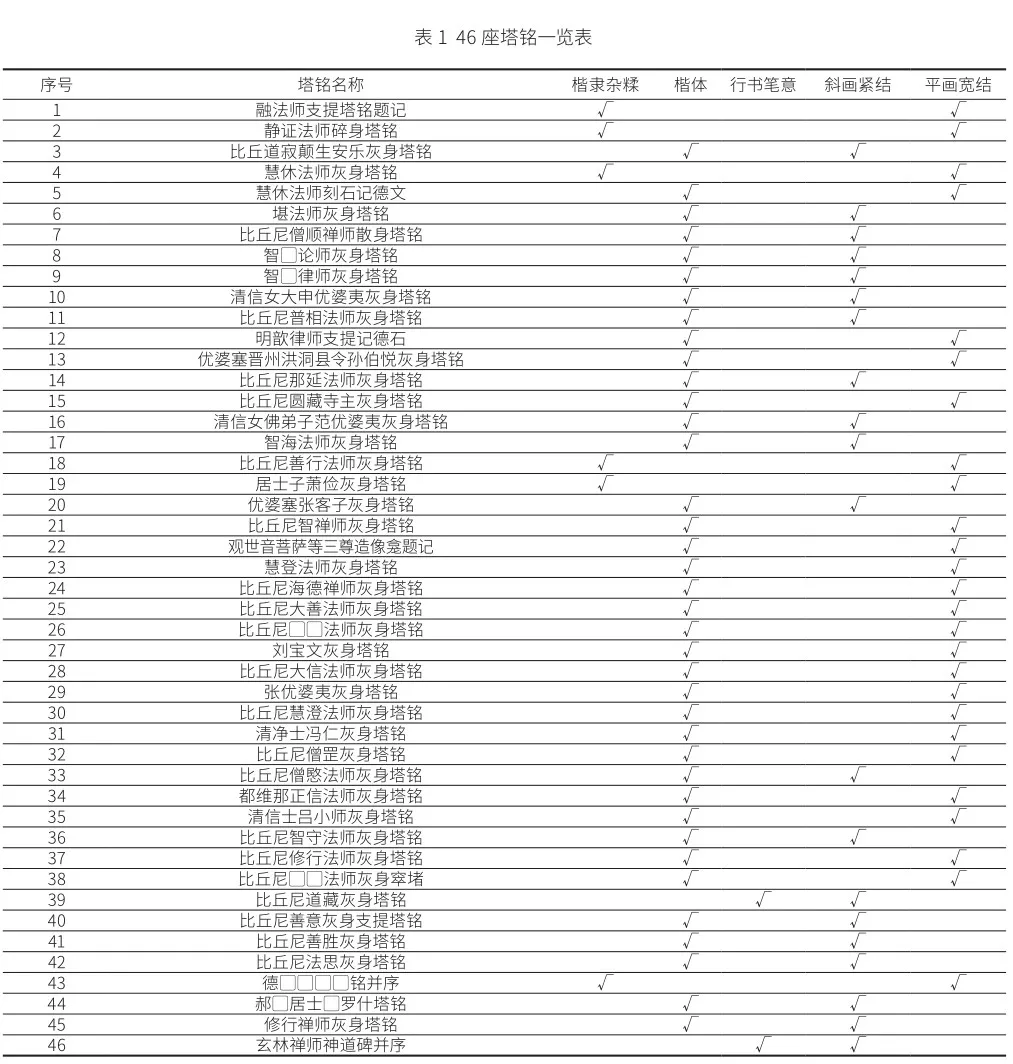

據現有研究成果,安陽靈泉寺石窟塔銘主要分為佛教僧侶塔銘,居士或信士塔銘,僧侶塔銘,這些非官方的塔銘書法可以從側面角度反映隋唐書法的發展情況。河南省文物出版社《寶山靈泉寺》收錄的隋唐塔銘拓片和文字資料是本文研究的基礎。進一步研究安陽靈泉寺石窟隋唐塔銘的書法特點,筆者對安陽靈泉寺石窟隋唐塔銘進行書法風格分類。在結字方面,按照沙孟海先曾提出“斜畫緊結”與“平畫寬結”進行劃分。在用筆方面,則從“楷隸雜糅”“楷體”“摻雜行書筆意”三部分進行歸類。

根據46座塔銘一覽表(表1),從結字角度來看,出現了20處斜畫緊結的現象,26處平畫寬結的結字現象,用筆6處楷隸雜糅,38處純正楷書,2處摻有行書筆意。總體來說,斜畫緊結與平畫寬結同時出現,平畫寬結的現象比較明顯,用筆以楷體為大宗,楷隸雜糅占小部分,摻有行書筆意的僅有兩處。

三、書法風格分類

(一)清新秀麗

景龍三年(709年)《玄林禪師神道碑并序》具有清新華麗之氣,在安陽靈泉寺隋唐塔銘中別具一格。《玄林禪師神道碑并序》字在結體上與王羲之的《圣教序》有相似之處,“即”字左邊橫畫緊密貼合與右部分空白方的形狀處理形成強烈的對比關系,呈現修長遒勁之態。“法”字最后一點有切筆動作,在用筆上摻雜行書筆意,筆畫與筆畫銜接處有連帶,轉折提按變化明顯。在章法部上,字與字之間的呼應關系明顯,石刻整體風貌行氣十足,垂墜成列,但單字又獨立成形。碑陰部分連帶關系更加明顯,可見刻工的刻寫狀態逐漸放松。

(二)健勁瘦硬

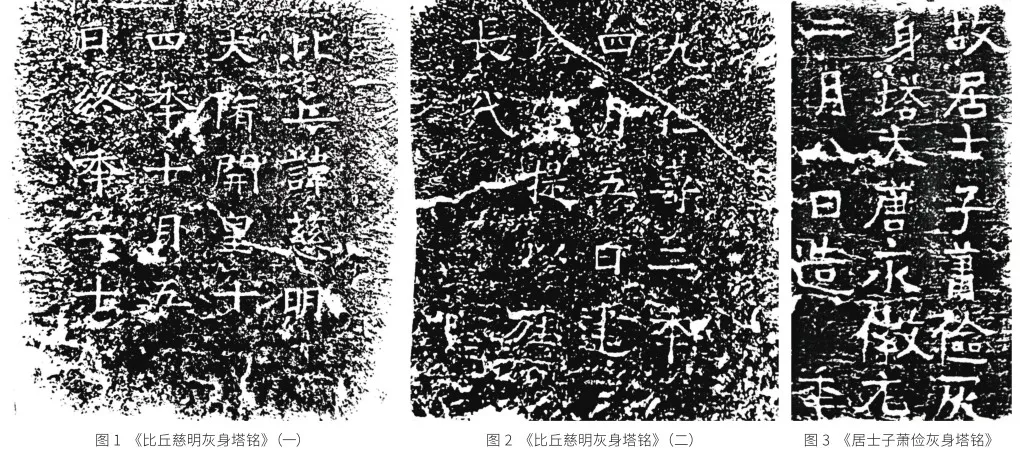

仁壽二年(602年)《比丘慈明灰身塔銘》楷隸雜糅,前后兩部分風貌不一,各有特色。《比丘慈明灰身塔銘》(一)(圖1)中宮緊收,字勢端正,拙而不呆,行筆速度緩慢,平易近人,親切質樸,橫畫多為露鋒,收筆簡練,瘦勁如一,與褚遂良的《伊闕佛龕碑》有一脈之趣。《比丘慈明灰身塔銘》(二)(圖2)行筆速度較快,書寫狀態更加舒展,“長”“建”二字呈舒張外展姿態橫畫略細,突出了捺畫的厚重雍容。

(三)恣意率真

永徽元年(650年)《居士子蕭儉灰身塔銘》(圖3)全文共20字,行列對齊,楷隸雜糅,隨行而就。“儉”字的最后一筆橫畫,楷隸并存,體現了向上撥挑的形態,用筆扎實,與《張遷碑》的厚重之感同出一脈。“造”字上部分“告”字為楷書,橫畫伸張,字形舒展,下半部分的走之底頗有隸書遺意。“造”字整個字呈橫向勢態,字內空間分布均勻。與《好大王碑》走之底的筆畫形態及行筆軌跡極為相似,古樸方正,頗有篆書遺意,《居士子蕭儉灰身塔銘》中的“永”字與《爨寶子碑》中的“永”字在結體方面有異曲同工之妙,隸書結體明顯,章法上小下大,有向左傾斜之勢,可見書手沒有經過提前設計,為意筆而就。

四、書風成因

(一)“魏碑體”在安陽靈泉寺隋唐塔銘中的延續

“魏碑體”的概念形成于清朝末期,即北魏刻石書法中作為主流、有其楷書典范樣式的作品類型,魏碑體的風格端莊大氣、厚拙質樸、行次規整、大小均勻。對安陽靈泉寺隋唐塔銘書法加以梳理,發現“魏碑體”在安陽靈泉寺隋唐塔銘書法中得以延續。塔銘書法是民間書法的群體性的體現。隋朝在位不過40年,唐初時的書風還帶有“魏碑”余味,所以安陽靈泉寺石窟隋唐塔銘體現了與魏碑形似的塔銘。隋朝繼承北魏逸風,唐朝初期亦習承隋代遺意。魏碑體在唐代民間書法中得到傳承發展與融合,具有一定的“滯后性”。安陽靈泉寺石窟塔銘正是受到“魏碑體”的影響,體現了拙趣盎然、自然溫和之態。

(二)帝王崇尚“二王”書風的影響

唐太宗時期,帝王一改前規,將行書刻于碑中,行書入碑由此開始,唐高宗咸亨三年(672年)懷仁法師的《集王羲之圣教序》,將王羲之的書法以集字的方式刊刻《集王圣教序》,《集王圣教序》成為天下人學習王羲之書法的重要范本,也對行書入碑的推動與“二王”書風的傳播起到相當重要的作用。

上有所好,下必效焉。由于/fHbeGRadc7eQ0DNWLJBXqWW4oqxJulkgvDLz4Uv8dE=唐太宗的推崇,當時人學書無不取法王羲之,如歐陽詢、褚遂良、虞世南等,王書流韻在他們的作品中流露得十分明顯,《玄林禪師神道碑并序》于景龍三年(709年)完成,晚《集王圣教序》37年,章法與字法多處出現了相似性,不難推測,《玄林禪師神道碑并序》受到了“二王”書風的影響。

(三)刻手因素

《禮記·月令》曰:物勒工名,以考其誠,功有不當,必行其罪,以窮其情。疏云:每物之上,刻勒所造工匠之名于后,以考其誠信與否。若其用材精美,而器不堅固,則功有不當,必行其罪罰,以窮其詐偽之情[2]。唐朝十分重視墓葬制度,官方對刻手的制作工藝及態度都有明確要求。刻工是塔銘完成的最后環節,刻工利用自己的書藝,再現了書法內容與書法風格。安陽靈泉寺石窟隋唐塔銘是非官方的文字遺存。在官方書體的影響下,安陽靈泉寺石窟隋唐塔銘書風頗具法度,雍容自然。但少數塔銘也出現了態度不端的刻寫情況。《郝?居士?羅什塔銘》字勢向左側傾斜,“居”“士”“塔”“什”等字筆畫較粗,字內留白空間較少,起筆處,頓筆用筆大而粗狂,捺畫刻就速度飛快,中間粗兩頭細,不符合正常的書法捺畫用筆力度,可見刻工態度不端。

沙孟海曾對刻手與作品關系論述道:“刻手好,東魏時代會出現趙孟頫,刻手不好,《蘭亭》也會變成《爨寶子》。”當時負責刊刻的匠人多為民間刻手,刊刻水平有限,一篇塔銘的書寫狀態前后不一致的情況很常見。刻手在刻寫塔銘之時,由于思想上不夠重視,在刊刻態度上也隨性而為,隨意性較強。正是有了這樣的書寫狀態,安陽靈泉寺石窟隋唐塔銘才趣味橫生、千姿百態。

通過以上的分析可知,書刻者水平的好壞對墓志書法風貌的呈現起到了重要作用。

五、結論

綜上所述,安陽靈泉寺石窟隋唐塔銘結體分為“平畫寬結”和“斜畫緊結”兩類。在用筆方面,以純正楷書為主,部分楷書摻入篆隸筆法,少部分楷書塔銘中還摻入了行書筆意,呈現卓意盎然、妙趣百生的姿態。

書風特點大致為清新秀麗、健勁瘦硬、肆意率真幾種,在用筆上方起方收,線條流暢飽滿,承六朝書風,筆法帶有撥挑之勢,結體又有北魏遺意,受唐風影響,婉轉秀麗。在結體方面,受唐楷法度意識的影響,莊重雅致。

唐朝是一個極其包容的時代,民間書法的多樣性促進了唐朝書風的發展。受刻手主觀因素與水平的影響,安陽靈泉寺塔銘呈現出率意百真的特點。隋唐塔銘作為一種特殊的書法現象,其書法水平無法與尚“法”的唐朝官方書法相比,其特殊的地位價值仍能為后人學習書法帶來啟示。隋唐塔銘多種書風共用,各體書法呈現出獨特的風貌。

作者簡介

鄭智心,女,漢族,河南安陽人,碩士研究生,研究方向為中國畫與書法創作理論。

參考文獻

[1](清)葉昌熾撰.陳公柔,張明善,點校.語石[M].北京:中華書局,1994:4.

[2](清)阮元校刻.十三經注疏·禮記[M].北京:中華書局,1980:1381.