論青綠山水畫《云際停舟圖》的藝術特點

摘要:《云際停舟圖》是沈周早期的一幅工筆青綠山水畫,表現了江南水鄉蒼潤勁秀的藝術特點,他的畫體現了吳門畫派領軍人物獨特的風貌,也體現了明代山水方面取得的最高成就,表現了畫家不求功名利祿,追求心情恬淡自適的文人情懷。本文從內容主題到構圖,皴法、筆法、設色等方面作了較為全面的分析,旨在為致力于這方面研究的人提供一些借鑒。

關鍵詞:《云際停舟圖》;賞析;青綠山水畫

《云際停舟圖》是中國明代畫家沈周的山水人物畫作品,現藏于上海博物館,為沈周工筆青綠鴻篇巨制。該畫為立軸,絹本設色,縱249.2厘米,橫94.2厘米。作品技法趨于嫻熟,屬于工筆細描山水,也是沈周流傳下來的小青綠山水畫,體現了他的藝術風格和文人畫特點。沈周一生以書畫為生,不求功名利祿,追求心情恬淡自適,喜愛山水田園風光。其為人耿直樸實,追求畫風嚴謹,技藝全面,功力渾樸,畫面主題多體現隱士思想。這幅畫基本上可以體現他細筆的畫風及特點。

一、《云際停舟圖》繪畫主題解析

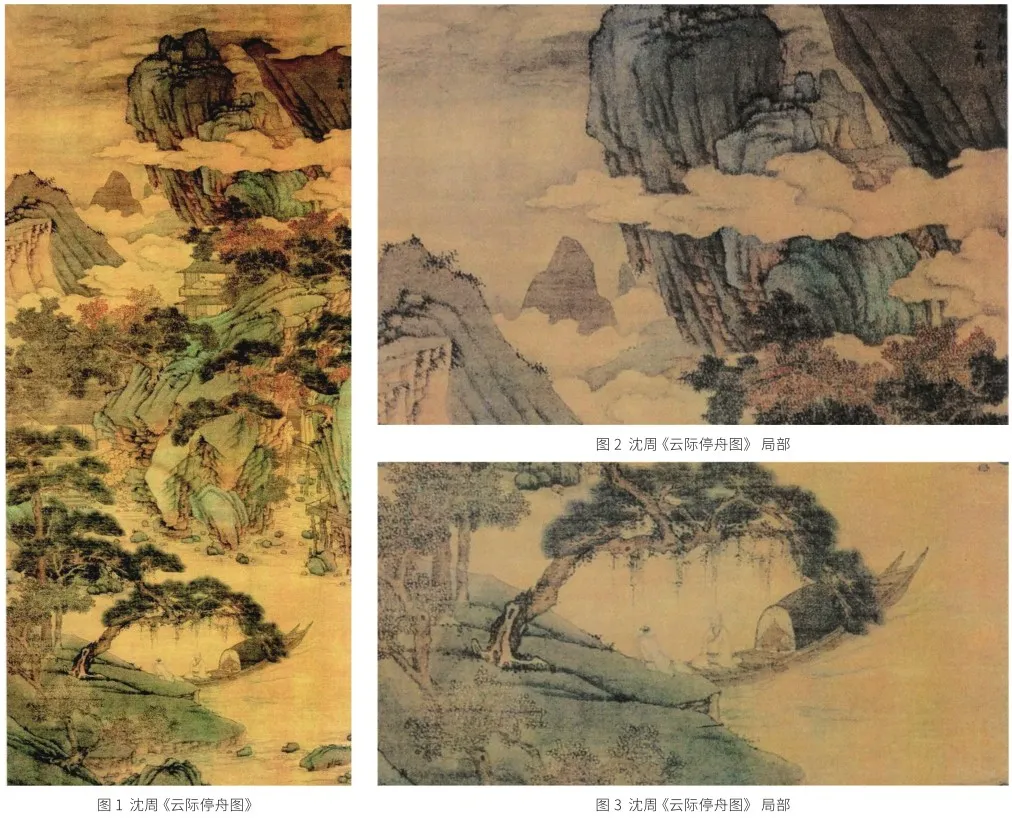

《云際停舟圖》表現了南方山水的三遠之境。如圖1所示,首先是畫中高遠之境。翠峰壁立突兀,山勢崔巍。云海迷蒙,縈繞于山石間。山石紋理清晰,色彩艷麗,猶如在眼前,突出了山的高大。遠處的仙山白云繚繞,更襯托出山的蒼潤勁秀。深遠之境中,山后的亭臺樓閣隱藏于山水樹木間,樓臺內人物向外眺望,似在欣賞山中美景,或者在聽水聲,神情專注。山間蒼松雜樹豐茂,桃花盛開,山間云嵐纏繞,一片春暖花開,春意融融的景象。山石紋理繁復清晰,大小正欹各不相同。人家掩映其中,山綠水幽,水流緩緩,沉靜無聲,云水相接處,是水是云難以分辨,又好像水從云中來。平遠之境體現了人們生活環境的靜謐,往來全靠一葉小舟。兩人見面,表情平靜,無大喜大悲,交談聲音低沉,舉止親密,像在發自內心地關切對方,二人好像有說不完的話。水面平靜,小舟也在靜靜地傾聽兩人交談。人物似處在世外桃源中,篷船里面有什么東西,沒有交代,但我們猜想他從遠處來,又要游向遠處,游山玩水,享受大自然的美好,遇見好友便依依不舍。還有一人從密林山石棧道中穿出,好像要去給岸邊人送飯,表現出極強的人情味。人物背后有山泉飛流直下,似能聽見飛瀑之聲。山中有的松樹直插云霄,有的襯在樹旁,高低相互關照,樹葉蔥蘢,形成一幅和諧的春日景象。篷船前,一棵樹俯下身去,仿佛在為這兩位好友遮陽,似乎表現出極度的關心。其他雜樹好像擺弄著各自美好的姿態,又好像在為主人歌唱。桃花這兒一叢,那兒一堆,襯托出仙境的美麗芬芳。

整幅畫寥寥四人,山水占比很大,人物筆畫寥寥,但人物那種喜愛山水、喜愛恬淡美好的性情,完全由人物的神態表現出來了,讓沈周文人畫隨意隨性的特點表露無遺。這幅畫畫人是為了畫山,畫山是為了畫人,借景抒情,表達了畫家對山水田園的喜愛之情。

二、《云際停舟圖》的藝術特點

(一)構圖層面

《云際停舟圖》這幅畫縱249.2厘米,橫94.2厘米,畫幅較大。在這種狹長的畫幅中,畫家將所要表達的物象作了精心安排,在“S”形上有條不紊地進行安排,體現了畫家對內容的表現能力已經達到信手拈來的境界。畫家在狹長的畫面中安排了許多細節豐富的物象,它們共同統一于向上的氣勢,耐人觀瞻,充滿了復雜的趣味性,觀者被帶入一個拉長了的時空中,暢游其間,樂不知返,而且延長了時空,給觀者留下了極為深刻的印象。

由于畫幅很長,我們首先看到的是近景,近景中的人物自然是畫的主人公,主人公恬淡從容,與自然合為一體,表現出隨意自適的生活態度,使人不由心生敬佩。接著從近景引入中景,中景處左邊幾間茅屋掩映在各色樹林中,展現了人物所處的環境。被極力壓縮的中景處山石拔地而起,然后一直向前向上層層遞進,垂直的走勢把人的視覺引入遠景。對于遠景的細致勾勒,拉近了遠景的距離,突出了山勢崔巍,把人引入云海蒼茫的境界,如圖2所示。遠景處一堆堆的山巒,白云繚繞,更讓人浮想聯翩。整幅作品是典型的狹長垂直式構圖。這種構圖是沈周作品中常見的構圖方式,便于表現復雜的內容,形成鴻篇巨制。

(二)皴法層面

沈周的《云際停舟圖》是用北方遒勁渾厚的皴法表現南方的秀美山川,南北畫風有機融合,形成獨特風格的畫作。這幅畫主要運用小斧劈皴法、折帶皴法、釘子皴法。

小斧劈皴法:這幅畫上的作者對遠處山石近處山石用了鮮見的小斧劈皴法,先以中鋒勾出山頂,以側鋒橫刮之筆畫出皴紋,表現陰面,但枯筆較少,再用淡墨渲染,又顯得較清潤,表現出江南水鄉巖石堅硬挺闊又俊麗的氣質,與北方的蒼茫氣質融合,體現了作者的創造力和表現力。

折帶皴法:中景山石用折帶皴,用中墨側鋒臥筆向右行,再轉折橫刮,向左行可逆鋒向前,再轉折向下,表現了方解石和水巖層的結構,橫折筆勾皴,線條轉,筆鋒不轉,勾皴不分,干筆皴凹處,以淡墨渲染暗部,黑白對比強烈,畫面參差感強。

釘頭皴:在暗處用濃墨加以點染,黑白對比強烈,對山石凹處有極強的表現力,產生厚重之感,也是對小斧劈皴、折帶皴的一個有力補充。

畫面整個皴法以小斧劈皴法,折帶皴為主,小斧劈皴、折帶皴互為表里,一橫一豎,線條上形成對比,畫面參差豐富,風格統一,渾然天成,蒼勁雄渾。

(三)用筆層面

《云際停舟圖》這幅畫是畫家用筆粗細結合的作品。用細筆畫蒼茫厚重的風貌,傳遞出山水人物的神韻,極盡精微,氣象雄偉,布景繁復,造型準確,結構嚴謹,筆法工細銳利,格調是縝密精謹,細致而俊秀,注重墨色變化,賦予作品靈動幽雅之美。落筆決絕,毫不拖泥帶水,筆力勁挺,有親近山林的逸氣。對山石的用筆較粗,粗筆捕捉天然韻致,實現了粗細統一。畫家對云水山嵐的畫法注重留白的藝術,畫面空靈,氣韻生動。整幅畫運筆用墨質樸蒼潤、有粗有細、有繁有簡、有濃有淡、有干有濕、富有變化,充分體現了渾然天成的繪畫功力和“蒼勁潤古”的畫風。如圖3所示,這幅畫既具力量感,又不乏江南山水的秀麗清潤。

畫遠景石,用淡墨烘托白云,虛實相間,計白當黑。白云或飄逸繚繞,或向遠處延伸,變化多姿,色彩或濃或淡,或淺或深,給人云海蒼茫之感。遠山濃墨勾線,線條蒼勁有力,線條粗細、長短、正欹交錯,層次分明,淡墨暈染。每座山頭形態各異,放在一起又和諧統一,與白云對比襯托,烘托出崇山峻嶺、白云依依的微妙圖景。中景用淡墨細線勾勒房屋,線條細密,參差錯落,樹葉先濃后淡,先勾后破。枝干用中墨勾線,用淡墨暈染,與樹葉相互掩映,線條蒼勁,形態自然。山石用中墨勾勒,線條蒼勁,用濃墨在暗處畫釘子皴,墨色變化得當。近景人物線條簡練,依稀可辨,寥寥幾筆勾勒出人物形象,神態鮮明,剛柔相濟,從中可以看出畫家深厚的功底。近處是濃墨勾線的高樹與淡墨勾線的矮樹,二者相互襯托,樹干以淡墨勾線,濃墨點苔勾畫暗處,層次豐富,足見畫家高深的繪畫水平。

(四)設色層面

《云際停舟圖》這幅小青綠山水畫整體色調清朗明潔,做到細而不板、鮮而不艷、格調清新。在用色方面,整幅畫以淡墨渲染后,用淡赭石渲染,石綠加墨渲染樹葉,山石暗處,多次暗處渲染,達到色彩豐富的效果。石青加墨渲染山石亮處,用朱膘加藤黃渲染少數幾處樹林。畫面多次渲染,達到色彩豐富的效果。畫面整體淡墨淡彩,大青綠山水總是用較濃艷的石青石綠著色,覆蓋力較強,缺乏柔和性、透明性、變化性。小青綠山水用色極淡,而且用淡赭石通染,與石青石綠形成弱對比,由于對比色是淡色,格調極為和諧明麗,適合表現春天的景色。罩染時畫家注意色彩的調和過渡,明暗處理,勾線與色塊過渡自然,讓人賞心悅目,以達到淡雅脫俗、天真平和之境,使畫面帶有強烈的韻律感和節奏感,讓創作者主觀的情感得到極大的宣泄。這不得不說是對青綠山水的一大改造。在處理水色和云色時,只用極淡的赭石,讓山石形成對比,云水之色明麗輕盈,穿插于山石樹木之間,使山石樹木有了靈氣,有了動感,色彩也更加協調。

(五)意境層面

《云際停舟圖》整幅畫描繪了春天山明水靜,C8JmA7SSJwmU901y6s+rHZ7zSRfvh/K8vzA22mdQGjg=白云悠悠,樹木蔥蘢,花草明艷,文人雅士談詩論書的人間仙境,表現了畫家高雅的情趣和作畫技藝的高超,創造了閑靜、幽雅文逸的意境。畫面體現出閑靜之感,在偌大山林,只有四人,一望一走,兩人密談,欣賞美景,吟詩作畫,能夠感受到畫中之人精神上的自由。這偌大的山林是寂靜的,水是靜的,山石是靜的,房屋是靜的。要是細聽,或許能聽到山泉之聲。從畫中能感受到畫家內心安靜、不追求功名利祿、不為世俗事務所擾的心境。同時觀看畫面能感受到此處美景在僻靜之處,很少為外人所知,只有家人和知己而已。白云會做客,樹林為它們遮陽,山泉為它們唱歌,花兒為它們送去芬芳,這里的美好不被外界所打擾,在這里生活讓人心情舒暢。畫中的一切都很和諧,很美好,有世外桃源之美,是文人士大夫憧憬的家園,是高人逸士向往的地方,也是人的心靈得以棲息的地方。

三、結語

《云際停舟圖》讓我們近距離地感受到了畫家的過人之處和藝術才華,畫中淡墨稍加勾勒則使物象神態畢現,將水的明靜、溫暖、柔美完全表現出來,與白云遙相呼應,可謂自然天成。近處的小山用濃墨粗線勾勒,淡墨暈染,與遠山相呼應構成統一的整體,在視覺上呈現出空間感。沈周的山水畫作品對當今山水畫創作仍具有啟示作用。

作者簡介

趙婷,女,漢族,內蒙古呼和浩特人,碩士研究生,研究方向為國畫創作。

參考文獻

[1]黃力嘉.沈周青綠山水畫考辨[D].北京:中央美術學院,2015.

[2]簡玲玲.淺析沈周山水畫的藝術特色[J].文化產業,2020(23):42-44.

[3]包勇.沈周山水畫的藝術風格探析[J].美與時代,2020(3):59-60.