惲壽平沒骨花鳥畫的設色特征分析

摘要:惲壽平是一位清代花鳥畫家,尤長于沒骨花鳥,他在繼承前人繪畫的基礎上,將寫意畫與工筆畫相結合,創造了畫風高逸、淡雅妍麗的沒骨花鳥畫繪畫風格。

關鍵詞:惲壽平;沒骨花鳥畫;設色

惲壽平,江蘇武進人,生于明崇禎六年(1633年),卒于清代康熙二十九年(1690年)。他是清代最為著名的畫家之一,初名格,字壽平,號南田,又號白云外史、草衣生等。他與王時敏、王原祁、王鑒、王翚、吳歷合稱“清六家”。惲壽平出生在明代末年一個沒落的書香世家,但是趕上了亂世經年,于是飽受流離顛沛之苦。朝代的更迭、社會的動亂以及他個人所經歷的磨難給他內心留下了難以忘懷的傷痛。同時這慘痛的經歷對他的生活和藝術道路帶來了決定性的影響,于是醉心于詩書畫藝術創作以寄托自己的感情,雖窮困潦倒也終身不改其志。

沒骨花鳥畫中的“沒”字,取其淹沒而含蓄之意,就是隱去了“骨”,不采用墨筆勾勒外形這樣的傳統繪畫方法,而是直接用色和墨去描繪物象的外形。迄今為止,古書中最早關于沒骨畫的記載為北宋時期郭若虛的《見聞圖畫志》:“徐崇嗣畫沒骨圖,以其先筆墨骨氣而名之,但收取濃麗生態以定品。”

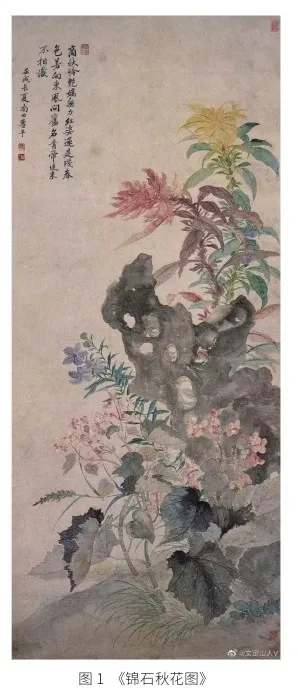

縱觀惲壽平的沒骨畫風格,我們大致可以將其繪畫分為三個階段,第一階段屬于工細型沒骨畫風格,整體設色非常清淡,用筆細致工整,這一時期惲壽平受到吳門畫派中沈周、文徵明花鳥畫的影響,沒骨畫法里面蘊含幾分寫意的韻味。總之,惲壽平的沒骨花鳥畫在早期呈現出一種粗獷而不狂野、設色較為清淡的特點。在惲壽平的繪畫作品當中,最早的沒骨花鳥作品是他和唐苂一起創作的《紅蓮綠藻圖軸》。其中,唐苂描繪紅蓮,惲壽平負責其中的水藻,整體面呈現工整細秀的特征,紅蓮的色彩是淡雅的,宛如一位美人,讓人不禁動心。在惲壽平40歲的時候,他的繪畫創作進入中期,這一時期是從前一階段的那種工細型沒骨風格向寫意型沒骨風格的過渡。此時期的畫作,色彩沉厚,繽紛多彩,這一時期惲壽平形成了典型風格,在完成上一階段的工筆和寫意相結合的變革以后,繪畫的風格更加趨向于細致,更加注重抒發內心情感。第三階段,也就是惲壽平創作的晚期階段,這一時期他的繪畫風格更加趨向于雅致和清淡,相較中期少了一些妍麗厚重更添逸正風清之感。在這一時期,用筆和設色方面達到了沒骨花鳥畫爐火純青的境界,所以這一時期所創造的沒骨花鳥畫作品可謂精品之作。在此時期創作的《錦石秋花圖》(圖1)更是體現了惲壽平沒骨花鳥畫的高超藝術水準,一反往日那種艷麗厚重的風格,而是用筆放逸,構圖非常巧妙,整體色調濃淡相宜、溫潤研雅,讓人眼前一亮。惲壽平的繪畫生涯大致可以分為這樣的三個時期,這三個時期也與他所學習的風格、他人繪畫的影響是密不可分的。

一、隨類賦彩

謝赫在《古畫品錄》中提到的隨類賦彩,意思是先按照物象作分類,歸納好之后再按照物象所固有的顏色在畫面當中賦予其顏色,同時也可以根據自己的想法對描摹的物象作一些主觀的改變。隨類賦彩是中國畫的一種用色方法及其標準,歷來古人對色彩的賦予就是十分看重的。雖然中國畫以水墨畫為主調,但仍講究多元化發展,講究色彩的研究和運用,所以惲壽平十分重視色彩、色調,他不僅繼承了古人的繪畫精華而且探索出了一條新的道路。

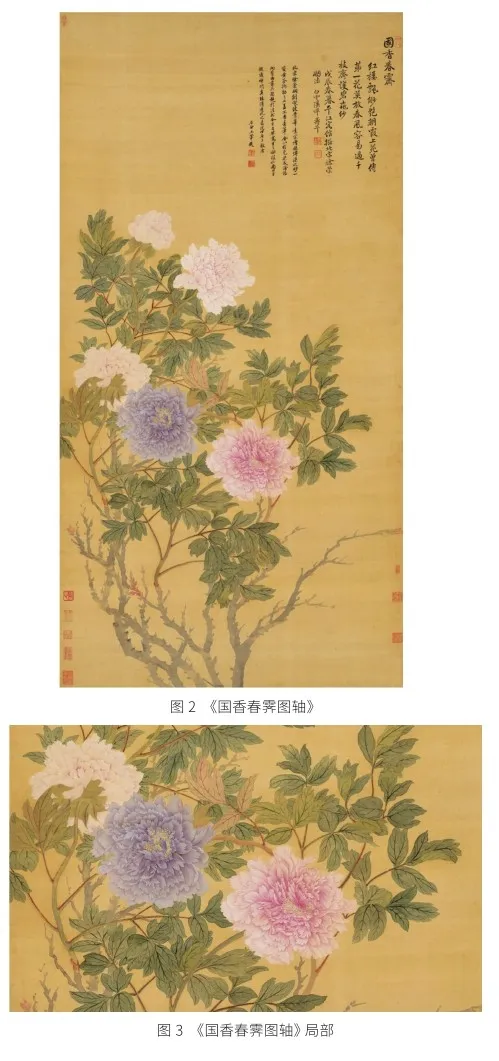

唐代畫家、繪畫理論家張璪提出的“外師造化、中得心源”便指明了繪畫創作首先要以大自然為師,要從大自然當中汲取創作源泉和創作內容,惲壽平就是一個極典型的代表。他崇尚師法自然,注重生活的感受,在沒骨花鳥畫的創作中非常注重寫生。仔細觀察惲壽平的作品,可以看出他并非照搬花卉的顏色。例如《國香春霽圖軸》(圖2、圖3)這幅作品,作品中一共描繪了五朵牡丹花,姿態各異,有的正處于綻放期,有的是含苞待放的狀態。其中紅色脂粉染在了兩片白色花瓣之間挨著花心的地方,剩下的大半花瓣都敷以白粉,整體讓人看起來像粉色的牡丹,一種嬌艷明麗的感覺。左邊那朵藍色的牡丹也是采用同樣的手法,在兩片花瓣中間用花青一遍又一遍分染,一遍遍加重,最后用白粉從花瓣的外側向內側不斷地分染,一直調整至最佳狀態。

二、粉筆帶脂

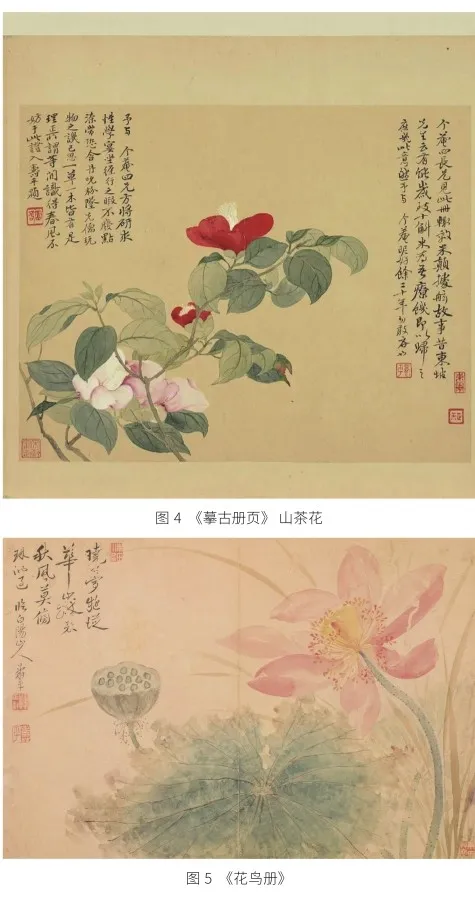

惲壽平非常擅長用水和粉,他在這一方面創造了獨有的繪畫技法“粉筆帶脂、點染并用”。這種繪畫技法首先是先讓毛筆的筆肚沾滿白粉顏料,讓筆肚呈現白色,其次再用筆尖來蘸取胭脂色,之后毛筆上的顏色通過筆肚的水慢慢地自然過渡,最后下筆在運筆時通過側鋒和正鋒來控制毛筆上的顏色在畫紙上的大小,從而描繪出千姿百態的花瓣。其中讓白粉和胭脂色以及水在紙上隨機應變,采用工筆畫中分染的繪畫技法將整個花瓣顏色不足之處稍加點染,慢慢修飾來畫出整體畫面的過渡效果。例如惲壽平所繪的《摹古冊頁》(圖4)中的山茶花便是用筆肚蘸取白粉顏料再在筆尖蘸取胭脂色直接按照花瓣的形狀去描寫的,有的花瓣是一筆而成,紅白兩色相接之后,花瓣的顏色層次便立馬表現了出來。畫面當中有的花瓣則先用筆尖蘸取胭脂來勾勒其輪廓,之后再用淡紅色的白粉描繪出花瓣的整體,有時又著一筆粉色,再用水筆將其分染直至完成。最終,顏色和白粉相互交融在宣紙上呈現出各種各樣的面貌,花瓣的畫法也是隨緣選擇。這種寫意和工筆相結合的表現手法,是因為惲壽平兼學兩種畫法,才能夠創造這般生動的效果。

“古人寫花向無撞粉之法,自宋院至南田時,用粉皆系抹粉、撻粉、點粉、鉤粉而已,未嘗有撞粉法也。有之則始自梅生、藕塘,雖有而其法略異,惟烘粉一法,是他獨到處。吾師繼之,即以粉撞入色中,使粉浮于色面,于是潤澤松化而有粉光了。”撞粉法就是惲壽平典型的繪畫創作手法,在他的諸多作品當中都能見得到。所謂撞粉法,就是指在繪畫創作過程當中用白粉趁畫面中顏色未干時就撞入,使白粉浮于或者是融于顏色當中,從而使畫面顯現出自然的粉光。例如《花鳥冊》(圖5),畫面中的荷花首先是用植物色來表現整體的清透感,再加上若隱若現的礦物質顏料,畫面當中有了白粉的肌理,畫中的荷花反而沒有了層層白粉暈染的厚重感。整體來看,惲壽平沒骨花鳥畫的畫法打破了傳統的工筆花鳥畫依賴先勾勒輪廓再上顏色的格局,而是用色直接書寫,這樣的繪畫方式使得整個畫面當中的色彩的運用更加自由且靈活,其白粉撞粉的技法更是如此。在用粉的基礎上,惲壽平還特別注意用水,特別注意對于水的運用,還創造了色染水暈法。所謂色染水暈法,就是把畫面中的顏色和水相互暈染,使二者相互交融產生意想不到的畫面效果。

三、整體色調

色彩傾向會決定沒骨花鳥畫的總體色調走向,是一件藝術作品的整體色彩傾向,支撐起了整個畫面的色彩關系。但是畫面當中的色彩的運用并不單純是畫家喜好的顯現,更能反映畫家的身世經歷、情感氣質和思想性格。惲壽平在他的繪畫創作當中總是強調“絢爛之極歸于自然”。

惲壽平的繪畫作品,尤其是沒骨花鳥畫,總是帶著一種雅韻古樸的氣息,可以從作品整體大的傾向與基調以及部分花瓣、葉子、枝干還有題跋和印章中看出,整體既富于變化又和諧統一。惲壽平的作品以濃淡適中為主,也不乏濃艷的藝術作品,一些色調富麗濃艷的作品也能夠透出秀逸雅韻的特征。惲壽平在繪畫過程當中的設色非常豐富,他可以將不同的色彩清晰地組織在一起,反復調整,最終達到一種和諧統一的效果。

在整個畫史上,惲壽平的沒骨花鳥繪畫處于開宗立派的地位。沒骨花鳥畫一直發展到明代,經過吳門四家的沈周、文徵明等人的發展延續,才形成了沒骨寫意花鳥畫的風格。清代初期,畫壇上延續的仍然是此種繪畫風格,一直到惲壽平的出現,他將寫意、寫生和沒骨相結合,最終創造了清逸勁秀、古樸淳厚的花鳥畫風格。一掃舊人的氣息,給畫壇帶來了一縷清風。學習模仿惲壽平沒骨花鳥畫風的后輩不計其數,包括惲懷英、惲冰還有“常州畫派”的鄒一桂和馬元馭。一直到近代海派畫家吳昌碩以及任伯年、嶺南畫派的畫家居氏兄弟居巢和居廉等。他們都在不同程度上學習、借鑒并發展了惲壽平的沒骨花鳥畫風格,并且在具體的繪畫實踐當中,他們也更加傾向于對其色彩語言的探索與學習。

作者簡介

王敏,女,山西忻州人,碩士研究生,研究方向為美術學。

參考文獻

[1]郭若虛.圖畫見聞志[M].北京:中國書店出版社,2018.

[2]方薰.山靜居畫論(卷下)[M].北京:人民美術出版社,1962.

[3]蔡星儀.惲壽平研究[M].天津:天津人民美術出版社,2000.

[4]謝麗君.惲壽平設色論[J].南京藝術學院學報(美術與設計),2002(2):27-33.

[5]惲壽平.南田畫跋[M].杭州:西泠印社,2008.

[6]惲壽平.惲壽平作品精粹[M].北京:人民美術出版社,2002.