孝堂山漢代石室車馬出行圖像研究

摘要:車馬出行圖是漢畫像石藝術重要的表現題材之一,一直是漢畫像石研究的熱點。濟南市長清區孝堂山漢代石室是我國現在保存于地面最早的一座房屋建筑,石室內雕刻有完整且精美的漢畫像石圖案,尤其是車馬出行圖。按圖像學意義歸類,全國漢畫像石車馬出行圖可分為兩大類,其中孝堂山石室內的兩幅車馬出行圖則是這兩大類的典型代表。本文通過歷史學和圖像學研究方法對這兩幅車馬出行圖進行研究,分析其功能意義。

關鍵詞:孝堂山;漢代;車馬出行圖;功能意義;社會因素

漢代畫像石興起于西漢早期,延續至東漢晚期,是將圖像雕刻在石闕、祠堂、墓室、棺槨等建筑上的構石,表現了人們的喪葬觀念和精神信仰。其雕刻題材豐富,寓意深刻,不僅展現了兩千年前漢代人的生活,而且融入了陰陽五行、神仙信仰以及儒家倫理道德觀念。車馬出行圖作為最常見的畫像題材,不僅數量眾多、形象生動、氣勢恢宏,是漢畫像石題材中最典型、最精彩的圖像內容。根據圖像學進行分類,漢代車馬出行圖主要分為兩類,一類是表現墓主人生前仕宦經歷,另一類是具有墓葬特殊意義[1],孝堂山石室中有橫貫西、北、東三壁的大幅“大王車”出行圖以及處于北壁最底部的祠主受祭車馬出行圖,是漢畫像石車馬出行圖兩類中最典型的代表。

一、孝堂山石室概況

孝堂山漢石室位于山東省濟南市長清區20公里孝里鋪南的孝堂山上,此山原名龜山,春秋戰國時稱巫山,《左傳·襄公十八年》載“齊侯登巫山以望晉師”[2]即指此山,該山海拔62米,是一座較矮的石灰巖小山丘。“孝堂山”名稱的由來與后人的題字有莫大關系。北齊時期,隴東王胡長仁路過孝堂山,申嗣邕撰文,梁恭之書,在石室西壁外墻刻《隴東王感孝之頌》,遂因其記載“郭巨埋兒”的孝道故事和石室祠堂,改名為孝堂山。石室內除漢畫像石圖像外,還有諸多歷代游客題字,散亂刻于畫像石上,其中刻于隔梁西半面的題刻,內容為“平原濕陰邵善君以永建四年(129年)四月二十日來過此堂叩頭謝神明”[3](圖一),該題刻為孝堂山石祠年代斷定為東漢早期提供了重要的依據。孝堂山石室畫像內容豐富,主要分布于石室北壁、東壁、西壁、三角橫梁東西中三壁。畫像石圖案使用了凹凸面線刻的雕刻技法,該技法是在陰線刻的基礎上發展而來,通過繁密有致的輪廓線和內部線條使整個造型靈動活潑,在視覺上的協調、舒適展現了漢畫像石深沉雄渾的藝術特征。

二、車馬出行圖的圖像內容解析

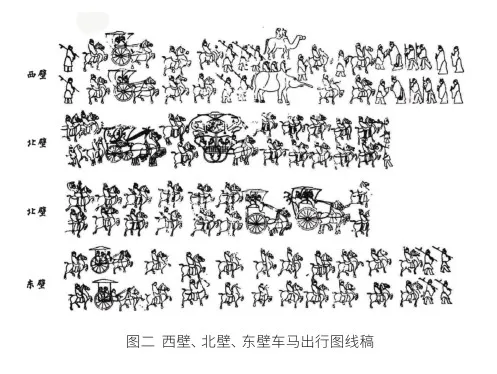

根據前文所講石室內壁漢畫像石圖像的位置和分類,可以看出,該石室畫像內容的設計和選擇以及位置的分布,與漢代人的宇宙方位觀念有密切關系,如伏羲、女媧代表的天上神界,西王母代表的西方昆侖仙界,庖廚宴飲代表的人間世界,車馬出行圖代表的黃泉世界,這四個世界構成了漢代人的宇宙觀,按照石祠內壁高低位置進行配置,使其構成一個完整的宇宙世界。在這樣的背景下,分析石室內車馬出行圖極為重要(圖二)。

(一)“大王車”出行圖

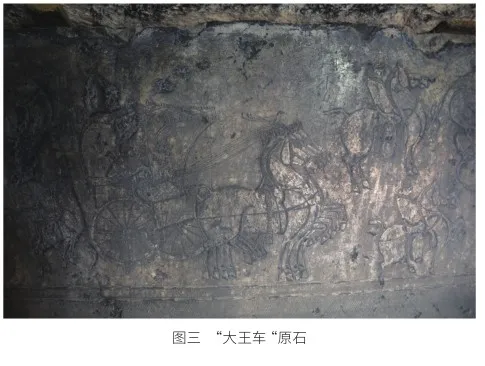

根據漢代人宇宙世界觀,該圖橫貫石室東、北、西三壁,且位于北壁最上方,刻畫了墓主人生前最隆重的出行場景。整幅畫面長9.965米,從石室東壁最南端開始,北壁最南端結束。“大王車”出行圖從右往左內容如下:首先是東壁內容,最前方為4名執戟侍衛,兩人并列兩排行走于隊伍最前方,其身后是18名騎吏,分成兩排并列成行,每排各9人,這些騎吏均未佩帶武器,且服飾統一;騎吏身后跟隨兩輛軺車,并列行駛,軺車由單匹馬牽引,一馭夫駕駛,并手握雙繩控制該車,車內乘坐兩人,他們相對而坐,軺車后有兩名騎吏跟隨。其次是北壁三角橫梁右側內容,隊伍最前方為并列行走的兩名騎吏,其后是兩匹馬并列拉的四維軺車,車上有三人,帽飾各不相同,中間人物帽飾最為獨特,應為該車身份最尊貴之人,車上最前方有一頭戴進賢冠的馭夫,手握四根繩駕駛該車,車后斜插著兩根帶羽飾的棨戟,象征王權;其后又是一輛雙馬并列牽引的四維軺車,該車乘坐三人,前兩人帽飾相同,第三人和前面軺車第三人帽飾相同。四維軺車之后則是兩名騎吏并列平行跟隨。其中,四名騎吏馬背背包插著弓和箭,最后一列上排騎吏舞動鼓槌正欲敲響馬背上的建鼓。再次是北壁三角橫梁左側內容,兩名伍佰持羽飾的棨戟并列走在最前方,其身后是10名騎吏并列騎行,騎吏身后是兩匹馬并列牽引的“記里鼓車”,該車分上下雙層,上層兩人奮力舞動鼓槌,下層4人兩兩相對吹奏笙笛,該車由一馭夫駕駛,該鼓車上層中間立一雙面鼓,鼓面雕刻有栩栩如生的漢代風格龍紋圖案,該鼓的四角懸掛銅鈴流蘇,鼓的上方是一高大傘蓋,兩側向下彎曲伸出兩只龍首,“記里鼓車”身后是兩名騎吏兩側跟隨,其后是一輛四馬牽引的“安車”,該車樣式傳承于秦朝的駟馬安車,車的裝飾極為華麗,車頂是四維支撐,相對于其他“安車”傘形車頂,車內空間更寬敞,車內除正前方,其他三面均用紗網遮擋,既能保護隱私,又能遮擋蚊蟲,該車車內有2人,一人是馭夫,另一人體型高大,頭戴特殊通天冠,彰顯其尊貴的身份地位,該車后方刻有三字“大王車”(圖三),由此可以推斷該車主人具有諸侯王級別身份;該“大王車”身后是4名騎兵,并列騎行,其中一人著胡人帽飾。最后是西壁內容,最前方是10人組成的左向迎接隊伍,4人持笏板并列站立面向駛來的隊伍作迎接狀,該四人帽飾共有兩種,其身前為四名手執戟的武吏并列兩排,武吏前方是兩名頭戴進賢冠手持笏的官吏,該官吏體型較大,身份較高,上排的官吏旁上方刻有“相”字的榜題;右向隊伍最前方上排是以一名身著胡人服飾手執弓的伍佰為先導,其身后是兩名騎吏和兩名持弓伍佰穿插前行,下排也有一名身著胡人服飾手執弓的伍佰為先導,其身后是兩名騎吏,其中一人著胡人服飾,其后是上排駱駝和下排大象,駱駝載2人,大象載3人,其中大象上三人均手持鉤形工具,大象脖頸懸掛舟形載具;駱駝后方跟隨3名執戟步卒和兩名騎吏,大象后方跟隨兩名執戟步卒和兩名騎吏;騎吏身后是單匹馬拉的2輛軺車并列前行,軺車載兩人,一人為馭夫,一人為官吏;軺車后為騎吏2名,騎吏身后為兩名持戟伍佰。該幅車馬出行圖刻畫的不同身份的人物共有117人,馬匹共有74匹,各類不同形制的馬車共有8輛,駱駝一只,大象一只。該“大王車”出行圖場面宏大,規格較高,是十分珍貴的車馬出行圖。

(二)《祠主受祭車馬出行圖》

該車馬出行圖位于北壁最底部,代表黃泉世界。圖像內容如下:該車馬出行圖為右向單列出行圖,最前方是一名官吏躬身迎接車隊,車隊最前方為導車開路,車上坐有兩人,導車中間立有兵器顯示威嚴,其后是規格相同的五輛軺車,均為單匹馬牽引,軺車頂部有傘蓋遮擋,每輛軺車上乘坐有兩人,其中一名是馭夫;軺車之后是兩名執戟的騎吏,騎吏身后是兩名執戟步卒,步卒身后是一匹馬牽引的主車,該車樣式和“大王車”出行圖中的大王車相似,其中人物、紗網以及馬車樣式均相同,身形高大的主人坐于馬車中央,由一馭夫駕駛馬車,該四維軺車左上方有一榜題刻有“兩千石”三字,該內容筆畫完整,且清晰可辨,和“大王車”三字屬于同一書寫風格;四維軺車后方是兩名騎吏手持旗,其后是單馬牽引的軺車,共有兩輛,車上各有兩人,其后是一名騎吏,最后有一官吏持笏躬身送行。

三、車馬出行圖的功能意義

(一)石室主人身份地位的認定

對于孝堂山石室主人身份的認定,一直是孝堂山石室考古研究的重要內容之一。近年來漢畫像石的研究成果證實,畫像石中的車馬出行圖可以作為墓主人身份的重要依據。孝堂山石室的兩幅車馬出行圖以其規格配置和榜題內容展現了墓主人生前的仕途經歷。

根據全國畫像石考古發現以及研究文獻,漢朝上層統治者階層墓葬形制中并未出現漢畫像石墓葬,根據楊愛國對紀年畫像石墓主的統計(漢代全國范圍內畫像石墓使用者:中央官吏有2,州刺史有1,州佐使3,幕府佐使1,郡太守5,郡佐官和屬吏8,縣令3,縣佐官和屬吏3,諸侯國官吏1,列侯1,鄉官2,無官平民35)[4],可以確定漢畫像石墓等級最高基本局限于二千石官吏,多富豪氏族和平民百姓,故而孝堂山石室主人也局限在該范圍內。根據《后漢書·輿服志》中的記載,漢代對統治階級的乘車制度有明確的規定,但也有部分僭越之事發生,多出現在畫像石墓葬方面,在祠堂中則未發現。孝堂山石室中的車馬出行圖中“大王車”“相”“令”“兩千石”等榜題以及四馬牽引的安車。從這些圖像和文字可推斷石室主人曾是參與該活動的諸侯國“相”,后與嘉祥武石祠漢畫像石進行對比,該推斷有一定的可能性。

(二)墓主人出行的政治意義

地上祠堂是整個墓葬的一部分,一般建于墓旁,屬于地上建筑,有特殊功能和意義,它作為禮儀性祭祀場所,對祭祀逝者靈魂具有一定“通神”意義,這與漢代人的宇宙觀密切相關。孝堂山石室的車馬出行圖刻于最核心的位置——石室北壁。北壁的下方,設有一塊祭臺石,祭臺石長319 cm、寬83 cm、高19 cm。著名考古學家信立祥先生考察孝堂山石室后,指出該祭臺石是“放置祠主的神主之處”。故而車馬出行圖除了作為宇宙世界的一部分,還向后人展現了墓主的財富和地位,具有一定政治意義。車馬出行圖展現了官員出行的場景,在象征主人身份的同時,也展示了一種國家儀式,向普通民眾宣示國家的政治權威,增強民眾對政治的崇拜。通過了解和觀看出行場景,能夠喚醒民眾的政治情緒,讓民眾從潛意識里產生崇拜和敬畏。

(三)車馬出行圖的社會意義

對于孝堂山石室內的兩幅車馬出行圖,“大王車”出行圖展現了墓主仕途的真實經歷,對財富地位的展示,《祠主受祭車馬出行圖》表達了墓主升仙后乘坐馬車從黃泉世界回到人世間的愿望。孝堂山石祠作為漢代保存狀態最好的石祠建筑,其石室內刻畫的圖案生動形象地反映了漢代民間社會流行的喪葬觀念。該石祠的建立是墓主人家族社會地位與財力的展示,也是對后代子孫教育、孝道的彰顯。他們在無形中記錄下了漢代當時流行的觀念與思想文化。畫像石兼實用與審美一體,生動的圖像蘊含了豐富的思想。生與死既相互對立又相互滲透,漢代人將它們融合在漢畫像石圖像宇宙空間中,不但沒有對“死”的恐懼與悲傷,反而以極大的熱情創造了豐富多彩的升仙圖像,傳達了他們對“生”的強烈祈望與執著的追求。

四、總結

綜上所述,孝堂山漢代石室中的“大王車”出行圖和《祠主受祭車馬出行圖》二者有不可分割的關系。在漢代人的宇宙世界觀背景下,這兩幅車馬出行圖使地下黃泉世界與現實人間世界的聯系得以體現,使祭祖禮儀活動得以完整。它們證實了祭祀祖先活動是祠堂最重要的功能,也體現了漢代人的祖先崇拜觀念以及對孝道的追求。

作者簡介

王馨,女,漢族,山東淄博人,助理館員,研究方向為文物博物。

參考文獻

[1]徐芬.“窗含人間萬千情”徐州地區漢畫像石墓窗區域圖像研究[J].人間,2016(11):44-45.

[2]王克奇,范玉峰,畢曉樂.齊文化新探[M].濟南:山東人民出版社,2016 .

[3]王曦.長清孝堂山石祠漢畫像石考釋與文化藝術價值探析[D].濟南:山東大學,2008.

[4]楊愛國.幽明兩界—紀年漢代畫像石研究[M].西安:陜西人民美術出版社,2006:171.