中國古代墓葬圖像中伏羲龍身形象的圖騰崇拜研究

摘要:中國古代墓葬圖像中的伏羲形象作為漢文化的經典符號,通常表現為“人首蛇身”并在漢代已成范式,常與女媧成對出現。隨著考古發掘,漢以后的古代墓葬中也發現了與漢代形制相同或相似的伏羲形象,昭示出漢文化極強的文化引力。部分圖像中的伏羲形象呈現出“人首蛇身且有足”的形式,考慮其為“龍身”,這種伏羲形象極有可能源于中國自古以來的龍圖騰崇拜,從圖騰崇拜的角度對墓葬圖像中伏羲形象的文化源流進行考析并對圖像中所蘊含的文化認同加以分析,借古鑒今,論證文化認同在現代社會的重要性。

關鍵詞:墓葬藝術;伏羲形象;龍圖騰崇拜;文化認同

從人類學意義上來講,伏羲是神話故事中的重要角色;從考古學意義上來講,伏羲是中華文化中人類文明的開拓者。其以獨具中華特色的文化底蘊成為漢文化的經典符號,尤其是到了漢代以后,由于受到雷神神話以及龍蛇崇拜的影響,不論是在漢代的畫像中,還是在新疆吐魯番地區的隋唐絹帛畫中,伏羲又往往與女媧結合在一起,或作為祖先神被奉祀于墓祠之中,或成了墓室的守護神,被刻繪于墓室的壁畫或磚石之上,成為漢代畫像中一對重要的主神①。在部分圖像中,伏羲形象呈現“人首蛇身且有足”的形態,考慮其為“人首龍身”,這種情況并不鮮見,追溯其根源,綜合文獻記載、圖騰崇拜等相關領域的集合研究,可以發現古代墓葬伏羲形象中所蘊含的龍圖騰崇拜。

一、文獻中的伏羲的“龍身”形象

(一)文字記載中伏羲的“龍身”形象

伏羲龍身牛首、渠肩達掖、山準日角、奯目珠衡、駿毫翁巤、龍唇龜齒,長九尺有一寸,望之廣,視之專②。(《春秋緯·合誠圖》)

伏羲大目,山準,龍顏③。(《春秋緯·元命苞》)

上述文字記載均顯示伏羲形象為“龍身”,但如《山海經》或《緯書集成》等大量古籍中的文字卻形容伏羲為“蛇身”。關于“龍身”與“蛇身”的爭議問題,聞一多先生認為,龍形象的組成,其中有“馬”“狗”“魚”“鳥”“鹿”等動物的部分特征。龍是一種圖騰,是虛擬生物,是多種圖騰混合而成的綜合體,它的主干部分和基本形態卻是蛇④。因此,在伏羲形象的表達中始終隱含著龍圖騰的文化元素。

(二)漢代墓葬圖像中伏羲的“龍身”形象

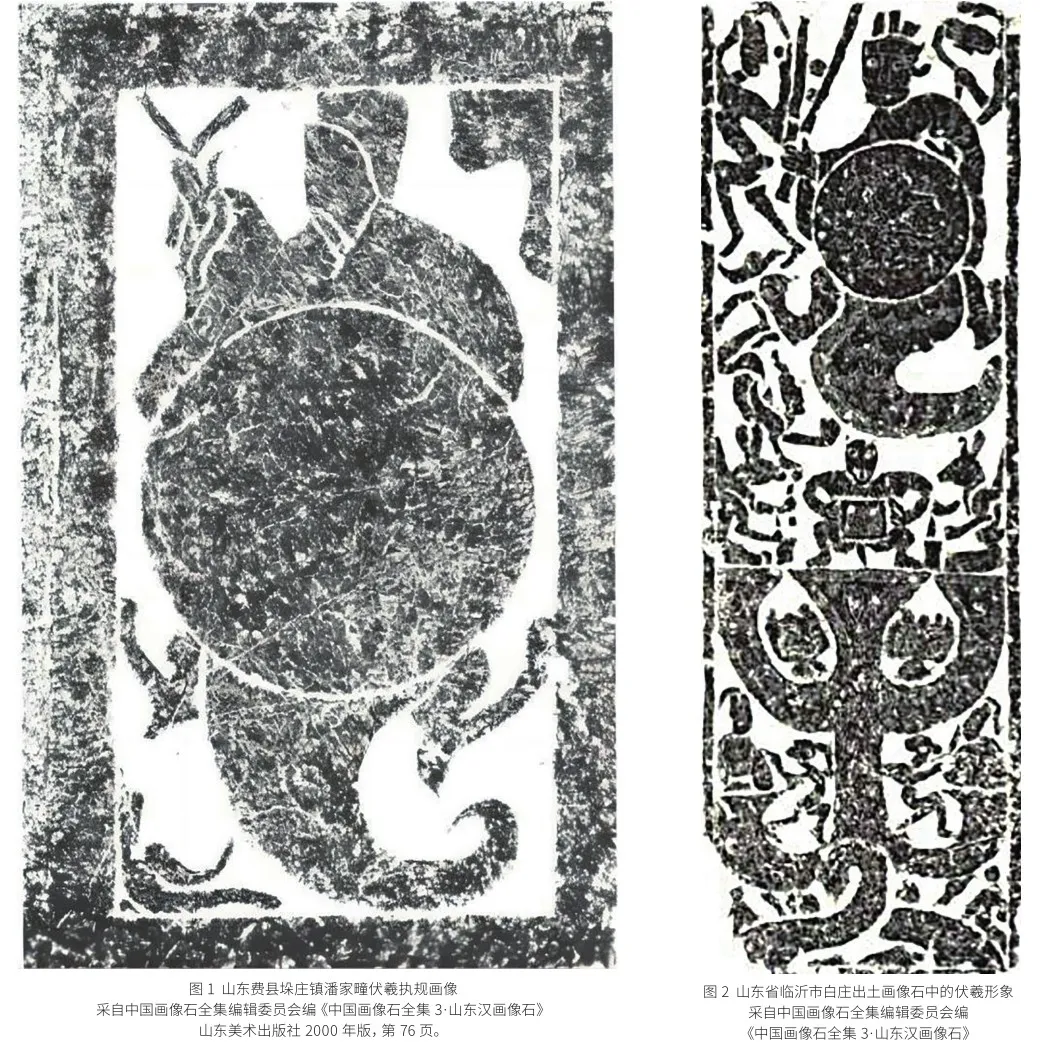

古代墓葬圖像中的伏羲形象主要在漢代形成了較為成熟的基本范式,除“人首蛇身”這一形式外,還出現了“人首蛇身且有足”的情況,考慮其為“人首龍身”,應是龍圖騰崇拜的具象表現。如山東費縣垛莊鎮潘家疃伏羲執規畫像(圖1)、山東省臨沂市白莊出土畫像石中的伏羲形象(圖2)等。

二、基于龍圖騰崇拜的伏羲“龍身”形象

“圖騰”一詞為北美印第安阿爾袞琴部落奧吉布瓦方言“totem”(在英文拼音中,另有人寫作totam或dodaim)的譯音⑤。何星亮在《圖騰文化與人類諸文化的起源》⑥一書中認為,雖然無法給“圖騰”進行準確的定義,但圖騰文化可以分為三個時期并具有相應的文化含義:

(1)圖騰是作為親屬的某種物象;(2)圖騰是作為祖先的某種物象;(3)圖騰是作為保護神的某種物象。

這意味著圖騰是具有公共約束力的并且是針對氏族始祖進行的討論,這種物化為圖像的結果具有象征和崇拜意味。追溯“龍”為何能夠成為具有代表性的圖騰,伏羲又為何會成為龍圖騰的化身,并且具有“人首龍身”的形象特點,需要對伏羲所代表的創世文化進行分析。

《綱鑒易知錄》記載,盤古氏首先統治天下,三皇承接盤古氏之后治理天下,有巢氏教導人們構筑巢穴,燧人氏教導人們鉆木取火。這意味著有了安全的住所,生存延續的火種,太昊伏羲氏帶領人們開始進行文明創造。

太昊始作網罟,以佃以漁,以贍民用,故曰伏羲氏。養犧牲以充庖廚,故曰庖犧氏⑦。(《綱鑒易知錄·太昊伏羲氏》)

在前文的基礎上,太昊伏羲氏又畫出了八卦,以此與神明進行溝通,創造了文字以代替結繩記事的辦法。文字的出現象征文明的開端。太昊伏羲氏“教民佃漁畜牧”“畫八卦”“造書契”“作甲歷、定四時”“制嫁娶”“造琴瑟”⑧。太昊伏羲氏帶領著人們開始走向文明社會。文明是對人最高的文化歸類,是人們文化認同的最廣范圍,人類以此與其他物種相區別⑨。所以,在中華文化中,太昊伏羲氏被當作華夏文明的始祖。此外,太昊伏羲氏“以龍紀官”⑤,即用龍來命名官職⑩:

太昊時有龍馬負圖出于河之瑞,因而名官,始以龍紀,號為龍師⑤。(《綱鑒易知錄·太昊伏羲氏》)

按照上述記載,太昊伏羲氏的圖騰崇拜應為龍崇拜。由《伏羲考》中“龍”圖騰的形象是形成于各氏族合并過程中的圖騰融合這一論斷進行合理推測,氏族合并到太昊伏羲氏的時候,“龍”圖騰由各種圖騰匯集而成,成為太昊伏羲氏的氏族圖騰。又因為太昊伏羲氏創造了文字,帶領人們進入文明社會的開端,后人將對太昊伏羲氏開啟文明的崇拜寄托在龍圖騰之中,龍圖騰因此成為中國人普遍認同的文化符號。所以漢代墓葬中經常能夠看到龍身的伏羲形象。漢代以后的墓葬中依然能夠見到伏羲形象,并且部分沿襲了“人首龍身”的形式,這足以證明中華文化一脈相承的文化認同與漢文化獨特的文化引力,并且這種文化力量一直延續至今。

三、龍圖騰崇拜中文化認同的現代啟示

龍圖騰的形成融合了其他圖騰的特點,這也就意味著氏族之間在進行合并的時候,包容大于取代。龍是一種綜合了牛頭、羊須、鹿角、馬鬃、蛇身、蜃腹、魚鱗、鷹爪、虎掌于一體的多元圖騰符號,這反映出中華民族形成的復雜性和文化的包容力?。正因為有這樣的復雜性和包容性,文化認同就愈加重要。墓葬中出現伏羲形象,證明古人對龍圖騰的崇拜,進而可以推演出對同一根源的中華文化的認同。今天,在全球化的時代背景下,作為一種引領性的精神力量,文化是一個國家和民族保持其獨立性的內在、獨特的精神特質和根本依據?。在國際性交流中保持自己的文化本色越來越重要。文化是民族存續的血脈,是滋養民族的精神家園,是維系生存和發展的重要紐帶,文化認同是激活這一紐帶連接功能、增強國家精神力量、建構當代中國的文化話語權、推動中國特色社會主義文化道路發展的思想前提?。亨廷頓曾提出過“我們是誰”的問題。這個問題已經不再是表面簡單的顯性區分,它已經上升為抽象的、隱形的、心理層面的文化認同問題。作為一個涵蓋了各種各樣價值觀、道德、信仰、習俗、常規、習慣等要素的復合整體,文化在現代公民教育、現代國家建設和社會建設等方面發揮著非常核心的作用?。“龍”這一存在于圖騰意義層面的綜合體始終根植在中國人的文化基因中。從古至今,有多少文明在發展演進的過程中被文化沖擊所吞沒,唯有中華文明始終堅持著對自身文化的高度認同,對外來文化的接納包容,才在世界東方屹立不倒。

四、結語

墓葬中的漢文化元素——伏羲的出現源于各民族對龍圖騰的崇拜。筆者對于“伏羲人首龍身形象——伏羲創世文化的研究——伏羲作為龍圖騰崇拜的代表”這一整個脈絡的分析研究,得出以下結論:中國人將自古以來的文化認同濃縮進“龍”這個圖騰符號中,借由伏羲的身份以人首龍身的形象表現出來。因此,幾千年后的今天,中國人還是會以“龍的傳人”來自居,這是一種獨具文化特色的身份標志。一提到伏羲,中國人還是會以創世神的身份對其進行命名,甚至能夠說出那些故事。在當今社會,文化認同愈加重要,它將持續作為中華文明在幾千年來甚至是在未來能夠持續生效的推動劑,助推中華文化發揚光大。

基金項目

2023年度太原師范學院研究生教育創新項目“山西民間伏羲女媧信仰圖像研究”(項目編號:SYYJSYC-2307)。

作者簡介

李昊蓉,女,漢族,天津人,碩士研究生,研究方向為藝術史。

注釋

①劉惠萍:《伏羲神話傳說與信仰研究》,陜西師范大學出版總社,2013年第168頁。

②上海古籍出版社編:《緯書集成》,上海古籍出版社,1994年第1276頁。

③上海古籍出版社編:《緯書集成》,上海古籍出版社,1994年第1325頁。

④聞一多:《伏羲考》,上海古籍出版社,2006年第26頁。

⑤何星亮:《圖騰文化與人類諸文化的起源》,中國文聯出版公司,1991年第8頁。

⑥何星亮:《圖騰文化與人類諸文化的起源》,中國文聯出版公司,1991年第14-15頁。

⑦(清)吳乘權等撰,劉韶軍等譯:《綱鑒易知錄(全六冊)》,中華書局,2012年第6頁。

⑧(清)吳乘權等:《綱鑒易知錄(全六冊)》,劉韶軍等,譯,中華書局。2012年第6-8頁。

⑨[美]塞繆爾·亨廷頓:《文明的沖突與世界秩序的重建》,周琪等,譯.北京:新華出版社,2010年第22頁。

⑩(清)吳乘權等:《綱鑒易知錄(全六冊)》,劉韶軍等,譯,中華書局,2012年第9頁。?馬昀,徐則平:《龍圖騰:基于多元一體語境的中華民族認同》,教育文化論壇,2014第2期第89頁。

藺慶春:《文化認同與民族存續—評〈當代中國文化闡釋〉》,《馬克思主義哲學評論》,2021第6期第183頁。

藺慶春:《文化認同與民族存續—評〈當代中國文化闡釋〉》,《馬克思主義哲學評論》,2021第6期第184頁。

藺慶春:《文化認同與民族存續—評〈當代中國文化闡釋〉》,《馬克思主義哲學評論》,2021年第6期第191頁。