中國共產黨新聞政策變遷的三重邏輯

【摘要】中國共產黨新聞政策的變遷,形成了一個與黨史及中國社會歷史同步發展的軌跡,其變遷過程是對新聞傳播活動要素、過程等不斷探索與規范的過程。黨的新聞政策變遷邏輯有三個:其一,堅持“黨管媒體”這一根本原則并因時因勢不斷創新的政治邏輯;其二,重視、發展、規制和引導媒介技術的技術邏輯;其三,符合新聞政策變遷自身規律的專業邏輯。專業邏輯體現在五個方面:根據基本政策目標變化調整具體新聞政策;根據傳媒功能變化調整新聞政策;根據基本政策變化調整具體新聞政策內容;根據政策模式及方法的變化調整新聞政策路徑;根據政策依賴的外部條件的變化調整基本新聞政策和具體新聞政策。

【關鍵詞】中國共產黨 新聞政策 黨管媒體 媒介技術 變遷邏輯

【中圖分類號】G210 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2024)7-076-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.7.010

隨著時間的推移,政策必然發生變遷。[1]政策變遷是一個包含目標、功能、內容、路徑、環境等變遷在內的系統工程。政策變遷有其自身的邏輯,中國共產黨新聞政策的變遷亦是如此。

新聞政策涉及執政黨、政府與媒體的關系問題,具有意識形態屬性。新聞政策是新聞活動(采訪、編輯、發行、經營管理等方面)的行為準則與規范,是執政黨和政府管理、調控傳播領域的重要手段。[2]新聞媒體作為各種勢力爭奪的重要意識形態陣地,無論在什么樣的社會制度下,執政黨和政府都高度重視對新聞輿論陣地的管理,都會根據本國國情出臺新聞政策和措施。

政策是一個“只能放在特定的社會環境中來理解的政治過程”。[3]新聞政策的變遷,按照多源流理論,是多種因素匯合共同作用的過程。黨的新聞政策變遷有三重邏輯:政治邏輯、技術邏輯和專業邏輯。政治邏輯,就是黨把新聞政策的制定與特定時期黨的歷史使命、中心任務相結合,規定中國新聞媒體的角色和功能,使其始終成為黨領導革命和治國理政的重要手段的邏輯。黨作為中國政治結構的核心,政治邏輯是新聞政策變遷的決定性影響因素,居于主導地位。技術邏輯,是為了保證黨的新聞事業功能機制更好地發揮,基于媒介技術嵌入社會運行并形塑社會的規律,對媒介技術創新的秩序和價值向度進行調控,使媒介技術創新驅動新聞政策的目標、路徑等變革的邏輯。媒介技術與政治之間的互動關系,即媒介技術的政治化趨向和政治的技術化趨向,一直是新聞政策制定、變遷、評估中需要權衡的重要因素。專業邏輯,是黨立足新聞工作、新聞活動中的規范性要求和規律性認識,遵循政策主體、客體及環境內在關系及子系統相互作用規律,考慮新聞政策制定的戰略、戰術和價值觀等方面的邏輯。黨百余年新聞政策變遷的歷程,是一個連續性與階段性統一的過程,是根據外環境和內環境變化不斷優化新聞政策結構,不斷完善新聞政策功能,使黨的新聞事業不斷發展壯大的過程。

一、中國共產黨新聞政策變遷的政治邏輯:堅持“黨管媒體”根本原則,因時因勢創新

“黨管媒體”是中國共產黨新聞管理的核心模式,是黨在延安時期創立并一直延續的辦報理念,也是在黨的新聞政策變遷過程中一直堅持與強化的原則。“黨管媒體”既是黨的根本價值理念在新聞傳播領域的文本體現,也是黨從建黨之初到中國特色社會主義新時代在制定新聞政策時一以貫之的根本原則。黨無論在革命時期、建設時期還是在改革時期,在新聞領域推進改革的歷程中,一個重要的政策方向就是基本制度不變、體制可變,[4]這個基本制度就是“黨管媒體”。“黨管媒體”作為基本制度和根本原則,經由新民主主義革命時期的奠基,社會主義革命和建設時期的探索,改革開放和社會主義現代化建設新時期的調整,以及中國特色社會主義新時代的創新發展,其內涵在不斷演進,但其作為一項基本制度和根本原則的定位始終堅持不變。

在新民主主義革命時期,黨在成立之初就對無產階級新聞事業的基本性質有了正確認識,把新聞宣傳作為發動、組織和武裝群眾的開路先鋒,[5]并以政策形式進行明文規定,這對黨的新聞政策產生了深遠影響。這種影響,全面體現在黨性原則、人民性原則、體制機制、典型報道、新聞真實、文風建設等諸多黨報工作原則及政策上。黨的一大的第一個決議就規定一切出版物及出版工作“均應受黨員的領導”“均不能刊載違背黨的方針、政策和決定的文章”。[6]后來,中共中央宣傳部、中央教育宣傳委員會、中央黨報委員會等新聞宣傳管理機構成立,新華社及其分支機構建立,黨制定了關于統一對外宣傳、集中力量辦刊等具體政策,如發布《關于充實和健全各級宣傳部門的組織及工作的決定》《中央宣傳部關于各抗日根據地報紙雜志的指示》《關于黨的宣傳鼓動工作提綱》等,逐漸形成“黨管媒體”的原則和制度化體系。尤其是延安整風時期《解放日報》改版,《解放日報》發表社論《致讀者》《黨與黨報》等,中共中央宣傳部下發文件《中共中央宣傳部為改造黨報的通知》,明確了黨與黨報的關系、黨報的主要任務,規范了黨對黨報的管理,形成了“全黨辦報”思想。1948年關于宣傳工作的請示報告制度、看大樣制度、事后審查制度①等,使“黨管媒體”進一步規范化。

在社會主義革命和建設時期,為鞏固新生政權與促進政治認同,黨建立起了一套集中化的新聞媒體管理體制,[7]以使新聞事業更好地為鞏固新成立的人民民主政權服務。為了更好調動人民群眾的生產積極性,更好地指導實際工作,黨出臺的新聞政策要求新聞媒體聚焦生產建設和經濟宣傳,宣傳新制度的優越性,激發人民“敢教日月換新天”的雄心壯志。這一時期的“黨管媒體”原則,體現在成立新聞總署,對新華社、廣播事業局、國際新聞局、新聞攝影局等進行統籌管理;出臺《全國報紙雜志登記暫行辦法(草案)》《中共中央關于改進報紙工作的決議》等系列政策,②加強對報紙、廣播等的集中統一管理。1949年12月,中央人民政府政務院第十次政務會議通過《關于統一發布中央人民政府及其所屬各機關重要新聞的暫行辦法》,這是新中國成立后為了政權穩定的關于新聞發布的重要法規。1950年5月,中央人民政府政務院批準了《中央人民政府新聞總署關于改進報紙工作的決定》,強調要加強報紙在國家建設事業中的作用,強調新中國的報紙要用首要篇幅報道生產勞動和經濟財政管理的經驗和教訓,討論解決各項困難的辦法。[8]

在改革開放和社會主義現代化建設新時期,黨制定了一系列新聞政策,其中的許多政策,尤其是與互聯網相關的政策,都是開創性的,但眾多新政策的根本原則依然是堅持黨的領導,以維護和確保黨對新聞事業的領導為基本原則,堅持新聞事業的“耳目喉舌”功能和重要的輿論陣地功能。隨著社會主義市場經濟體制的建立,社會主義新聞事業在這一階段經歷了從單純的黨和政府輿論平臺和宣傳工具向市場化媒體轉變的過程。隨著黨的中心任務轉移到經濟建設上來,對報紙實行“事業單位,企業化管理”,相關機構和部門出臺了《關于報社試行企業基金的實施辦法》《關于加快發展第三產業的決定》《關于加快出版傳媒集團改革發展的指導意見》等涉及新聞業改革的文件,但“黨管媒體”作為“帶有根本性、全局性、穩定性和長期性”[9]的原則一直堅持。這一時期,鄧小平強調黨的報刊“一定要無條件地宣傳黨的主張”,[10]江澤民強調所有的媒體“是黨、政府和人民的喉舌”,胡錦濤強調“黨管宣傳、黨管意識形態”是黨的重要原則和制度。

中國特色社會主義進入新時代,根據社會主要矛盾和黨與國家歷史方位的變化,黨的新聞政策堅持穩中求進的工作總基調,把新聞宣傳工作擺在黨和國家全局工作的極端重要位置,擺在治國理政的重要位置,出臺了一系列重大方針政策,實現了創新發展。這一時期,習近平新時代中國特色社會主義思想為黨的新聞政策創新提供了根本遵循。習近平總書記在全國宣傳思想工作會議、黨的新聞輿論工作座談會等多次會議上發表關于新聞輿論工作的重要論述,強調“黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地,必須姓黨”“堅持黨性和人民性相統一”等。中央和有關部門出臺了《關于推動傳統媒體和新興媒體融合發展的意見》《關于促進移動互聯網健康有序發展的意見》《關于加強縣級融媒體中心建設的意見》《關于加快推進媒體深度融合發展的意見》等媒體融合的政策文件,把“黨管媒體”原則貫徹到各類媒體領域,突出“黨管媒體不能變,黨管干部不能變,正確的輿論導向不能變”。[11]2022年,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《“十四五”文化發展規劃》,在第五部分“鞏固壯大主流輿論”中,用較大篇幅強調了堅持正確政治方向、輿論導向和價值取向,構建主流輿論新格局的重要性和舉措。

“黨管媒體”原則的內涵非常豐富,包括新聞媒體是黨的宣傳輿論陣地,必須堅持黨的領導;新聞媒體要堅持黨性原則,堅持人民中心導向;新聞輿論工作要堅持群眾路線,堅持“政治家辦報”“群眾辦報”等。堅持“黨管媒體”,是黨的性質決定的,是馬克思主義新聞觀的內在要求。

在堅持“黨管媒體”原則的同時,黨的新聞政策努力實現因時因勢創新發展。在新民主主義革命時期,“黨管媒體”主要定位于發揮報紙的“群眾的組織者”作用,黨制定了新聞發布、新聞通氣、新聞請示報告、統一對外宣傳、保密等制度,形成了全黨辦報、聯系群眾、批評與自我批評、真實性等原則。在社會主義革命和建設時期,黨通過對報紙等大眾傳媒機構的改造,形成了以《人民日報》、中央人民廣播電臺為中心,以公營報刊體系、國營廣播網、新華社為主體的新聞管理體制的新范式,“新中國成立后30年間,我國傳媒體制基本是戰時狀態黨報體制的擴展和沿續”。[12]在改革開放和社會主義現代化建設新時期,隨著從計劃經濟向社會主義市場經濟體制改革的推進,“黨管媒體”強調社會效益與經濟效益的統一,強調意識形態屬性與行業屬性的統一,相關部門開始嘗試對媒體分類管理。[13]中國特色社會主義進入新時代,“黨管媒體”更多著眼于媒體融合中的意識形態安全和文化產業發展繁榮,注重剛性約束與柔性引導結合,落腳在推進治理體系和治理能力現代化上。

二、中國共產黨新聞政策變遷的技術邏輯:重視、發展、規制和引導媒介技術

在中國共產黨新聞政策變遷歷程中,涉及的媒介技術包括報刊印刷排版技術、無線有線廣播電視技術、互聯網技術、媒介融合技術等。黨在每一個歷史時期制定的新聞政策,都充分重視特定歷史時期媒介技術的意識形態屬性和其社會治理功能,引導媒介技術的正確發展方向。

與其他技術一樣,媒介技術也具有不確定性和風險。對媒介技術的選擇過程包含重要的價值維度,體現了“社會的價值觀、國家意志和公眾對待技術的態度”。[14]這種選擇,包括對媒介技術的態度和政策規制,如果任由技術擴散和“野蠻生長”,處理不好公共性與個人性、功利性與價值性的關系,在公私、善惡、公平等價值維度上出現偏向,就可能危及意識形態安全并影響人的自由全面發展。馬爾庫塞認為,技術中立的傳統觀念在現代社會已不再適應。[15]基于此,黨在各個歷史時期都高度重視媒介技術與社會治理的互動關系,遵循媒介技術的內在規定性,根據媒介技術、媒介形態演變、新聞事業、傳媒產業發展的關系,①制定科學的新聞政策。

在新民主主義革命時期,黨對媒介技術的重視和運用,在黨的多項政策中都有所體現,如1941年的《中共中央宣傳部關于黨的宣傳鼓動工作提綱》中指出,近代印刷業、無線電及電影等許多科學上的成就,“都應該運用到宣傳鼓動上來”“必須善于使用一切宣傳鼓動的工具,熟知它們一切的性能”。[16]這一時期,黨的新聞政策要求技術服務于革命的共產主義的意識形態,要求報刊技術的運用要有助于擴大政治影響與爭取廣大群眾,廣播技術的運用要讓全國、全世界都能聽到黨的聲音。這一時期,受技術限制,紙媒傳播范圍有限。黨出臺了促進印刷技術革新的系列政策,如黨的四大通過《對于組織問題之議決案》,設立“傳布黨的印刷品之機關”;之后要求建立印刷所和報刊發行網絡;1941年《中共中央宣傳部關于各抗日根據地報紙雜志的指示》要求改善印刷技術;1944年《中共中央晉察冀分局關于黨報工作的指示》要求加強印刷能力并解決出版中的問題;1948年《辦好黨的報紙和通訊社》要求利用好報紙和通訊社,經常性地聯系黨員和群眾。這些新聞政策,推動了印刷、照排等技術進步,大大推動了黨的新聞事業發展。

在社會主義革命和建設時期,黨的新聞政策在技術層面要求努力改變印刷技術落后面貌,有目的有計劃地做好出版物的出版發行工作;重點研發調頻廣播技術、無線電傳輸技術,以擴大廣播電視的收視覆蓋范圍,發揮好廣播電視的教育宣傳功能。這一時期,黨通過召開全國報紙經理會議、全國出版會議等制定提高報紙印刷量及擴大報紙覆蓋范圍的政策;通過召開全國廣播工作會議、新聞工作會議等和出臺《廣播事業局關于各人民臺聯播中央人民廣播電臺節目的規定》《中共中央關于中央政府成立后黨的宣傳部門工作問題的指示》等文件加強廣播電視管理,改善新聞社通信技術,建立全國廣播收音網、農村廣播網等。這些政策,鞏固了新生的人民民主政權,逐步樹立了新的文化意識形態,激發了人民“敢教日月換新天”的雄心壯志。

在改革開放和社會主義現代化建設新時期,黨組織發展激光照排和數字印刷技術,促進出版發行政策調整完善;推動廣電技術數字化網絡化發展,廣電政策在理念、內容、技術、體制機制等方面全方位升級;建立網絡管理規章制度,規制互聯網連接秩序,推進網絡出版、網絡知識產權、數字印刷等互聯網產業新形態;利用信息技術建立政府新聞發布體制和突發事件的新聞報道應急機制,積極推進信息公開,加強突發事件的輿論引導。這一時期,黨推動“漢字信息處理系統工程”項目,提出16字出版印刷技術發展方針,確定由國家經濟委員會牽頭解決印刷技術落后問題。出臺《關于加強出版工作的決定》《關于當前圖書發行體制改革的若干意見》《出版管理條例》等文件,促進技術進步,擴大印刷能力,推進新聞采編現代化和報業轉型,推進印刷技術跨越式發展。通過召開全國廣播電視會議、實施高清晰度電視發展計劃、開通中國國際廣播電臺網站,以及頒布《廣播電視管理條例》《關于加快發展第三產業的決定》等文件,推動廣播電視技術發展進入黃金時期。通過接入因特網、創建新華網等,頒布《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》《國際互聯網新聞宣傳事業發展綱要(2000—2002)》等政策法規,推進互聯網技術發展及應用。這一時期的新聞政策,為促進傳統技術的更新換代,引入和發展最先進的媒介技術提供了保障和動力,為助力中華民族實現從站起來到富起來的偉大飛躍做出了貢獻。

中國特色社會主義進入新時代,黨圍繞建設新型主流媒體制定了媒體融合政策,對媒體融合發展作出頂層設計,使“媒體融合”上升為國家戰略,成為我國新聞政策中的關鍵政策。在報刊政策方面,推動發展全媒體傳播體系,拓展傳播渠道和平臺終端,探索轉型融合;在廣電政策方面,促使廣播電視與新一代信息技術融合,實現從數字化網絡化向智慧化發展,從功能業務型向創新服務型轉變;在互聯網政策方面,推動對新聞傳播資質及內容的規范,推動“互聯網+”建設,強調維護意識形態安全。黨深刻認識和把握媒介技術融合的趨勢,就報業融合轉型、智慧廣播電視、移動互聯網、人工智能技術發展等多次召開會議,強調技術尤其是核心技術的重要性,強調新舊技術融合和新技術在傳媒行業應用的重要性,將媒體融合發展納入國家發展規劃,在發展網信事業和互聯網產業的同時,就互聯網內容、平臺、服務、數據和隱私權保護等進行規制。[17]這些政策舉措著眼于媒介技術的積極影響,遵循技術內在規定性,遵循互聯網傳播規律和新興媒體發展規律,促進了新聞新業態的健康有序發展。

可以說,百余年來黨的新聞政策的發展,都是在黨對媒介技術的重視、發展、規制和引導下實現的;媒介技術的基礎設施建設和關鍵技術攻關,①都是在黨的直接領導下完成的。以報業的技術革新與政策為例。在20世紀八九十年代,報業進行了第一次革命——印刷革命,印刷技術改造列入國家“七五”規劃,王選院士領軍的團隊成功研制第四代漢字計算機激光照排系統,改變了我國新聞印刷的落后面貌,大大加快了我國報業的發展。報業的第二次技術革命——采編革命,也是黨的新聞技術政策引導的產物。1983年,中央批準新華社黨組呈送的關于將新華社建成世界性通訊社的設想,成立新華社技術研究所,其主攻方向之一就是漢字信息處理技術。1990年,我國新聞界自主研發的新聞采編系統開發成功。20世紀90年代末,報業開始第三次技術革命——網絡化與數字化革命,這期間關于建設新型主流媒體集團的政策引領報媒走向轉型融合。從“鉛與火”的紙媒,發展至“云與智”的智媒,黨的新聞政策革新成為推動傳媒新技術發展的動力因素。媒介技術的每次突破與黨的新聞政策密不可分。新聞傳媒業的變革,是以政策作保障、以技術為動力協調互動的結果。

三、中國共產黨新聞政策變遷的專業邏輯:遵循新聞政策變遷的自身規律

政策變遷是政策的變革活動,是不斷修正和漸進變化的過程。政策制定后需要實踐,在實踐中隨著制度環境、利益關系、政治力量對比等的變化,必然會對原有政策進行改進,會有新的政策出臺,政策的補充、修正、終止是必然的。這體現了政策變遷的自身規律性,即專業邏輯。中國共產黨新聞政策的變遷,也必然有專業邏輯因素。

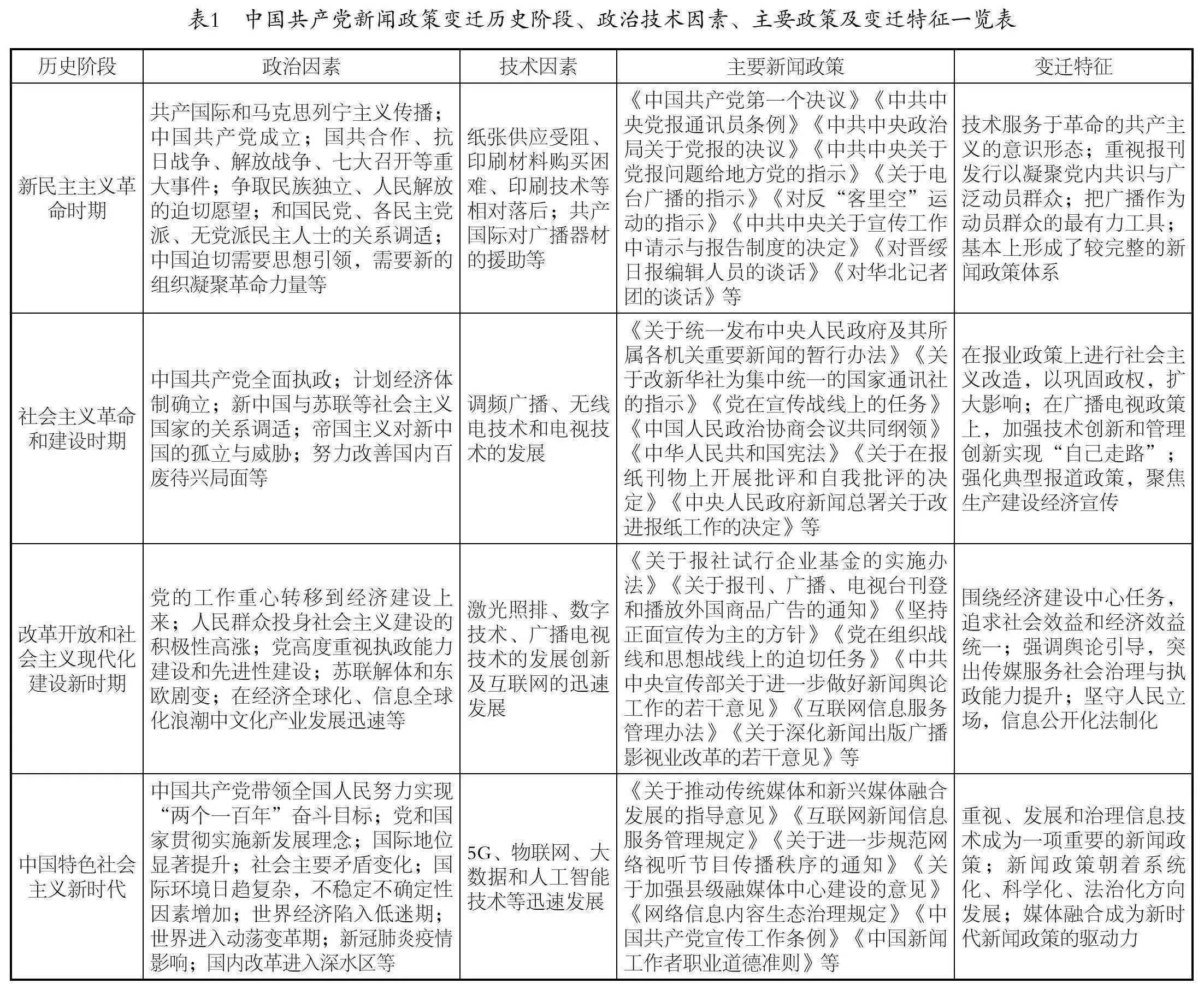

根據辯證唯物主義的觀點,新聞政策變遷是前進性和曲折性的統一;根據歷史唯物主義的觀點,新聞政策變遷是一個從簡單到復雜的發展過程。考察黨的新聞政策變遷歷程(見表1),除了政治邏輯和技術邏輯外,其專業邏輯體現在以下幾個方面。

第一,根據基本政策目標變化調整具體新聞政策。階段性基本政策目標變化,要求黨的具體新聞政策進行調整。如以改革開放為時間節點,在此之前,計劃經濟的發展模式要求黨的基本新聞政策更多將目標重點放在規范市場秩序的問題上。黨傾向于通過政策制定、使用垂直性的行政手段來對報紙、廣播和電視媒介技術進行規制,防止技術的盲目發展導致原有秩序的瓦解。改革開放后,我國加強社會主義市場經濟建設,市場的作用顯著提升,新聞政策目標的重要價值訴求調整為開放和創新。這一特點,在黨對互聯網的具體管理政策的調整上特別明顯,黨的新聞政策文件多次反復強調互聯網技術創新的重要性,鼓勵市場主體對互聯網技術進行創新應用、創新發展。[17]

第二,根據傳媒功能變化調整新聞政策。社會發展與需求影響媒介功能變化,經濟和科技發展,擴充了媒介的作用。我國新聞媒介經歷了從“政治傳聲筒”單一功能向信息傳播、文化教育、娛樂消遣的多功能發展過程。[18]傳媒功能從單一到多元,必然導致新聞政策的調整變化。如1942年延安《解放日報》改版前,《解放日報》作為黨在根據地創辦的第一張大型日報,其功能主要是展現黨的傾向性——面向社會發布新聞,所以二戰期間把國際新聞放在重要位置。延安整風運動開始后,《解放日報》進行改版,其功能不再是普通新聞紙,而是代表無產階級政黨的號角,要完成高于新聞告知的組織傳播功能,實現黨組織的目標。[19]這期間媒介的宣傳要緊密聯系實際,立足黨的工作要求,解放區新聞界開展的反“客里空”運動,以及《解放日報》發表的30篇左右的關于新聞宣傳工作探討的導向文章,都推動了新聞政策的轉變。再比如,改革開放后傳媒產業屬性日益凸顯,傳媒的“信息提供者”角色逐漸覺醒,為了滿足受眾需要,鄧小平提出“開發信息資源,服務四化建設”,傳媒的信息傳遞、娛樂功能演進,新聞政策隨之調整。

第三,根據基本政策變化調整具體新聞政策內容。基本新聞政策往往規定了一定階段新聞政策的發展方向,是下一層次的具體新聞政策的變遷原則。具體新聞政策體現和服從于基本新聞政策。如關于互聯網文化產業的基本政策要落實到具體傳媒行業,落實到具有可操作性的具體新聞政策上。自1994年以來,互聯網文化產品、業態的更新速度遠遠超出其他產業。作為傳統文化產業與信息產業融合的互聯網文化產業,具有極強的產業融合聯動性,因此互聯網文化產業政策制定要做到具有前瞻性非常困難。[20]因此,黨和政府對互聯網產業發展的具體政策,一直在跟蹤產業新動態中及時調整、修正、豐富和更新。最初的互聯網產業政策主要針對網絡基礎設施、網絡信息服務;2000年開始擴展到網絡游戲產業、新媒體動漫產業、網絡視聽產業、網絡出版產業等;2005年開始涉及網絡音樂、網絡視頻等;2009年開始關注三網融合產業;2013年開始注重互聯網出版、網絡文學、互聯網信息服務管理等;2020年開始注重數字經濟和平臺治理等。

第四,根據政策模式及方法的變化調整新聞政策路徑。新聞政策制定者往往根據環境變化選擇不同的政策模式,或激進或漸進。學者郎勁松認為,黨的新聞政策模式從采用單純的漸進式,發展到漸進與激進結合,再到綜合決策模式。模式的改變必然導致新聞政策路徑的變遷。以報業廣告政策的變遷為例,十一屆三中全會后,允許報紙“事業單位,企業化管理”。1979年中宣部印發《關于報刊、廣播、電視臺刊登和播放外國商品廣告的通知》,鼓勵和認可報紙刊發外國商品廣告;1982年,國務院發布《廣告管理暫行條例》;1984年提出“社會主義商品經濟”概念,1985年國家工商行政管理局等三部門發出《關于報紙、書刊、電臺、電視臺經營、刊播廣告有關問題的通知》,批評未經登記批準擅自經營廣告、新聞廣告、新聞節目插播廣告等問題,要求嚴格遵循《廣告管理暫行條例》;1987年,國務院頒布《廣告管理條例》;1988年,新聞出版署等部門出臺《關于報紙、期刊社、出版社開展有償服務和經營活動的暫行辦法》。1994年,全國人大常委會通過《中華人民共和國廣告法》,廣告業發展正式步入法制化軌道。從20世紀70年代末到90年代中葉,報業廣告的漸進政策模式,推動報業廣告政策變遷“摸著石頭過河”,政策界限逐漸明晰,報業廣告逐漸步入正軌。

第五,根據政策依賴的外部條件的變化調整基本新聞政策和具體新聞政策。外部條件的變化,或多或少、或強烈或一般、或直接或間接地影響政策變化。最明顯的是改革開放后新聞政策發生的巨大深刻變化。在計劃經濟時代,資源分配政策要求限制報紙發行與定價,如1959年中共中央要求出版物的發行出版“必須有目的有計劃地進行”。改革開放后,我國實現由計劃經濟體制向社會主義市場經濟體制的轉變,新聞傳媒業成為經濟發展的推動者、引導者,一些與社會主義市場經濟不相適應的新聞政策被修訂或終止,如“限制報紙發行與定價”變為放開報刊發行定價。同時,關于媒體投融資、媒介知識產權保護、媒介市場結構調整等具有市場經濟意義的新聞政策陸續出臺。

結語

回望中國共產黨的輝煌奮斗歷程,黨一直非常重視總結在新聞宣傳工作中的經驗教訓,非常重視因時因勢調整新聞政策,促使其在遵循政治邏輯、技術邏輯和自身規律邏輯的前提下走向科學化、法治化,促使其堅持人民中心導向,更好地服務黨的中心工作。

以古鑒今,開拓創新。黨的新聞政策是馬克思主義新聞觀聯系新聞事業的橋梁,馬克思主義新聞觀是黨的新聞政策的靈魂。分析黨百余年新聞政策的變遷邏輯,歸根結底是為了吸取黨制定新聞政策的寶貴經驗,為進一步優化新聞政策體系,促進新聞事業實現新的飛躍提供重要啟示。

參考文獻:

[1] 米切爾·黑堯. 現代國家的政策過程[M]. 趙成根,譯. 北京:中國青年出版社,2004:7.

[2] 王軍,郎勁松,鄧文卿. 傳媒政策與法規[M]. 北京:中國廣播電視出版社,2008:8.

[3] 羅杰·A.斯特勞斯. 應用社會學[M]. 李凡,劉云德,譯. 哈爾濱:黑龍江人民出版社,1992:234.

[4] 夏倩芳. 黨管媒體與改善新聞管理體制——一種政策和官方話語分析[J]. 新聞與傳播評論,2004(0):124-133,234,243.

[5] 林之達. 中國共產黨宣傳史[M]. 成都:四川人民出版社,1990:3.

[6] 中共中央宣傳部辦公廳,中央檔案館編研部.中國共產黨宣傳工作文獻選編(1915~1937)[M].北京:學習出版社,1996:325.

[7] 朱清河,謝昕忻. 中國共產黨“黨管媒體”的百年探索與基本經驗[J]. 長安大學學報(社會科學版),2021(4):15-25.

[8] 中國社會科學院新聞研究所. 中國共產黨新聞工作文件匯編(中)[M]. 北京:新華出版社,1980:75.

[9] 鄧小平. 鄧小平文選(第二卷)[M]. 北京:人民出版社,1994:333.

[10] 新華社新聞研究所.鄧小平論新聞宣傳[M]. 北京:新華出版社,1998:19.

[11] 習近平. 干在實處 走在前列——推進浙江新發展的思考與實踐[M]. 北京:中共中央黨校出版社,2006:327.

[12] 吳廷俊. 中國新聞史新修[M]. 上海:復旦大學出版社,2008:397.

[13] 朱清河. 中國共產黨“黨管媒體”的歷史回溯與未來展望[J]. 青年記者,2021(12):14-17.

[14] 肖峰. 技術發展的社會形成——一種關聯中國實踐的SST研究[M]. 北京:人民出版社,2002:186.

[15] H.馬爾庫塞. 單向度的人——發達工業社會意識形態研究[M]. 張峰,呂世平,譯. 重慶:重慶出版社,1988:8.

[16] 中國社會科學院新聞研究所. 中國共產黨新聞工作文件匯編(上)[M]. 北京:新華出版社,1980:106.

[17] 王仕勇,賈浩偉. 百年中國共產黨新聞政策研究:媒介技術變遷的視角[J]. 中國出版,2021(15):10-17.

[18] 童兵. 比較新聞傳播學[M]. 北京:中國人民大學出版社,2002:82.

[19] 孫旭培. 當代中國新聞改革[M]. 北京:人民出版社,2004:5.

[20] 龍莉,蔡尚偉,嚴昭柱. 中國互聯網文化產業政策研究(1994—2015)[M]. 成都:四川大學出版社,2016:74-75.

The Threefold Logics in the Evolution of the CPC's News Policy

WANG Shi-yong(School of Journalism and Communication, Guangxi University, Nanning 530004, China)

Abstract: The evolution of the Communist Party of China (CPC)’s news policy has formed a track synchronized with the development of the CPC and China's social history. Its evolution is a process of continuous exploration and standardization of the elements of news communication activities and process. There are three logics in the evolution of the CPC's news policy: first, adhere to the political logic of the core policy of "the CPC governing the media" and innovate according to the time and situation; second, pay attention to develop, control and guide the technical logic of media technology; third, professional logic aligns with the law of news policy. Professional logic is embodied in five aspects: adjusting specific news policies according to the evolution of basic policy objectives, media function, content of specific news policies, policy path contingent to mode and method and changing external conditions.

Key words: the Communist Party of China; news policy; the CPC governing the media; media technology; the logic evolution