構建習題進階拓展,引導學生深度學習

摘 要:習題是促進學生形成知識體系、深刻理解物理規律、提升思維能力的重要途徑,也是高中物理教學的重要組成部分。以一道力學習題為例,探討習題的進階拓展路徑,并利用虛擬仿真實驗室進行仿真,引導學生深度學習,激發學生思考,培養學生的科學思維能力。

關鍵詞:習題;拓展;臨界問題;仿真物理實驗室

中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A 文章編號:1003-6148(2024)7-0057-3

在高中物理教學中,習題是教學的重要組成部分。它不僅能鞏固和檢測課堂知識,加深對知識的理解,還能教會學生運用學科的觀念和方法,解決各種復雜、開放的實際問題。習題對培養學生的科學思維具有重要的作用。高中階段習題的功能除了“檢測”學生所達到相關素養的水平之外,更重要的功能是“建構”和“培養”,讓學生解答問題的過程,就是提升素養的過程[1]。

對于習題研究和教學,學者們從不同角度進行了深入研究。李明哲提出,在習題評講中利用“思維可見”和“結論可鑒”的方法提升學生高階思維[2];范永梅提出,在習題教學中,利用意義建構理論幫助學生建構起對問題客觀、全面、深刻的認識[3];陳一垠提出,借助手機、DIS傳感器和電腦等現代化技術設備將習題具體化、形象化[4]。

本文以一道力學習題為例,探討如何對習題進行從單個特殊位置到多個特殊位置、從特殊到一般的進階式拓展,并利用虛擬仿真實驗室進行仿真模擬,引導學生深度學習。這一研究將對高中物理習題的開發和教學有一定的參考價值。

1 原題呈現及評析

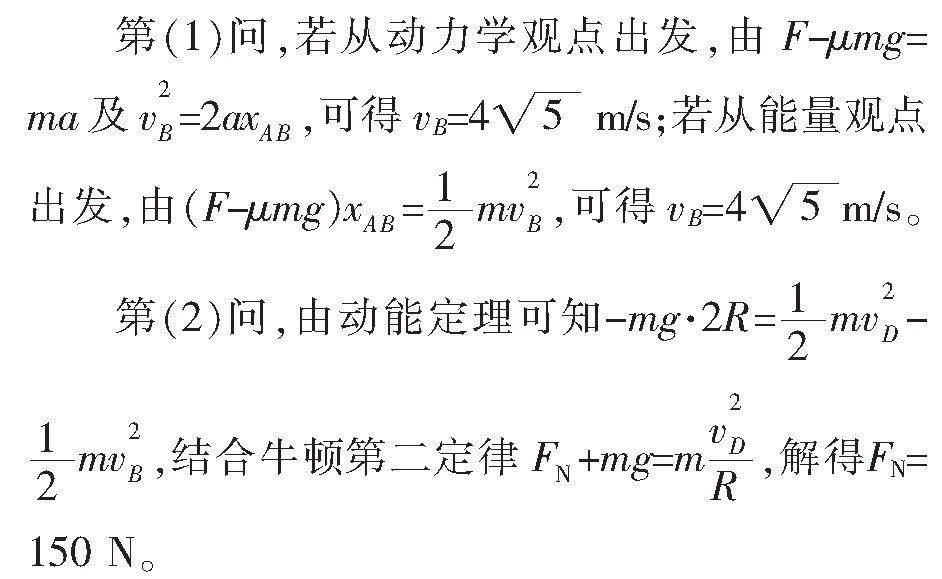

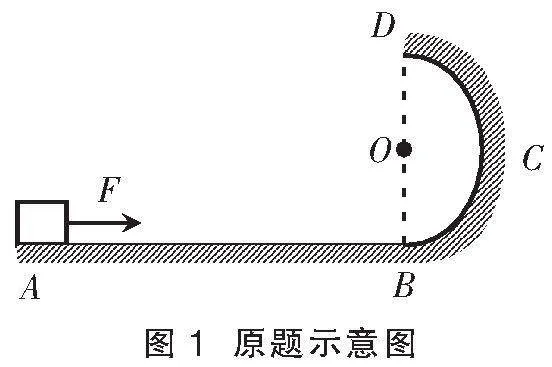

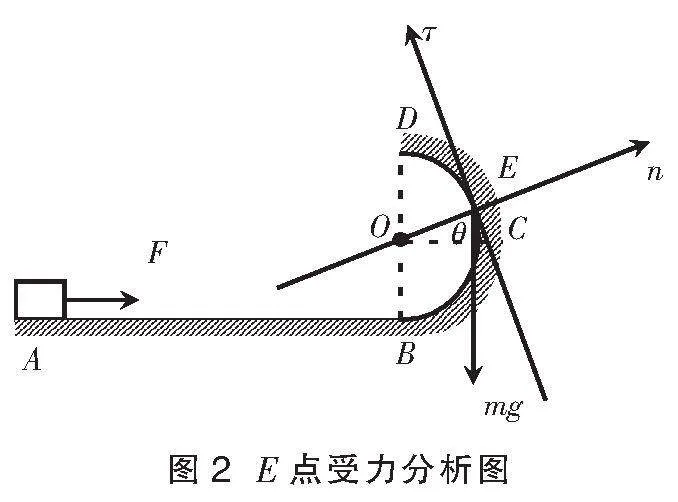

如圖1所示,粗糙水平地面AB與半徑R=0.4 m的光滑半圓軌道BCD相連接,且在同一豎直平面內,O是BCD的圓心,BOD在同一豎直線上。質量m=1 kg的小物塊在9 N的水平恒力F作用下,從A點由靜止開始做勻加速直線運動。已知xAB=5 m,小物塊與水平地面間的動摩擦因數為μ=0.1,當小物塊運動到B點時撤去力F,重力加速度g=10 m/s2,求:

(1)小物塊到達B點時速度的大小;

(2)小物塊運動到D點時,軌道對小物塊作用力的大小。

評析 本題研究單物體多運動過程,題設情境簡明清晰。運動形式涉及直線運動和圓周運動,主要考查學生對牛頓第二定律、勻變速直線運動規律、動能定理等重點知識的掌握情況。兩個設問旨在引導學生明確力與運動之間的關系,讓學生理解牛頓第二定律的因果性、瞬時性等特征,理解動能定理的因果性以及功是能量變化的度量關系。在突出學生基本技能、基本素養的同時,引導學生從“運動與相互作用觀念”“能量觀念”等視角認識物理學,并解決實際問題。

2 進階拓展,引導學生深度學習

原題情境較為常見,其兩個設問也指向了力學的核心知識,但僅僅兩個設問稍顯意猶未盡。原題中半圓形軌道為該習題的進階拓展提供了突破口,可以在“臨界問題”上深度挖掘拓展。總的拓展思路為從一個特殊位置的臨界問題到多個特殊位置,再到一般位置的臨界問題,突出從一個到多個,從特殊到一般拓展,再對一般位置進行仿真模擬,引導學生逐步深入學習。

2.1 拓展1:一個特殊位置的臨界問題拓展

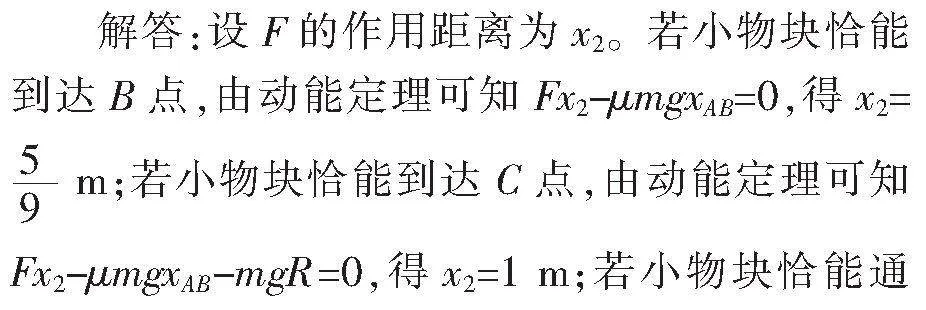

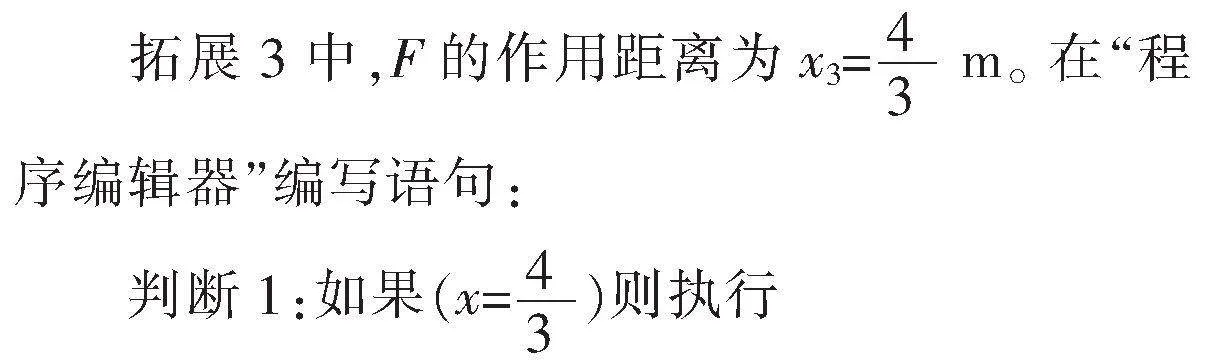

設問拓展:若小物塊恰能通過最高點D,求力F的作用距離?

評析 本拓展中,小物塊恰能通過最高點的臨界問題是經典考題,學生相對比較熟悉。隨著F作用距離的減小,小物塊通過D點的速度逐漸變小,其所受支持力也不斷變小。當支持力為零時,即為臨界狀態。本拓展要求學生必須理解掌握力與運動的關系,并對最高點D進行受力分析,由題目隱含條件“恰能”,科學推理找到臨界條件。

2.2 拓展2:多個特殊位置的臨界問題拓展

設問拓展:若要小物塊運動過程中不脫離半圓軌道,求F的作用距離?

分析:小物塊不脫離半圓軌道可能對應3種情況,即小物塊能到達B點、小物塊能通過B點但不通過C點、小物塊能通過C點且能通過D點。

評析 拓展2也是從小物塊運動的臨界問題設問。相較而言,拓展1只關注了最高點D的臨界條件,拓展2則需要同時考慮圓弧上三個特殊點B、C、D的臨界條件。拓展1的問題比較常見,學生完成難度不大,有些學生甚至通過死記硬背得到結論;拓展2則要求學生對運動過程進行全面、細致的分析,充分理解力與運動的關系,可以更好地引導學生進行更深層次的思考,培養學生的思維嚴謹性。

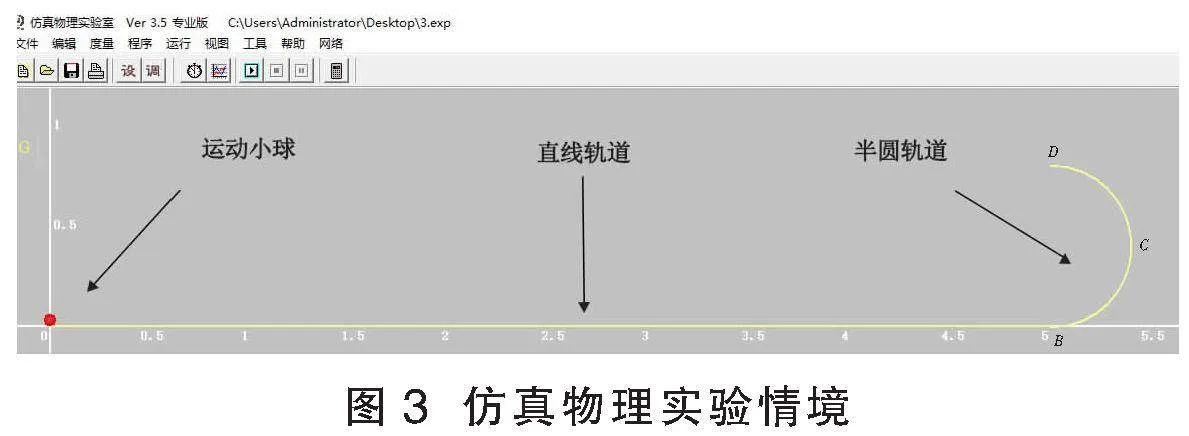

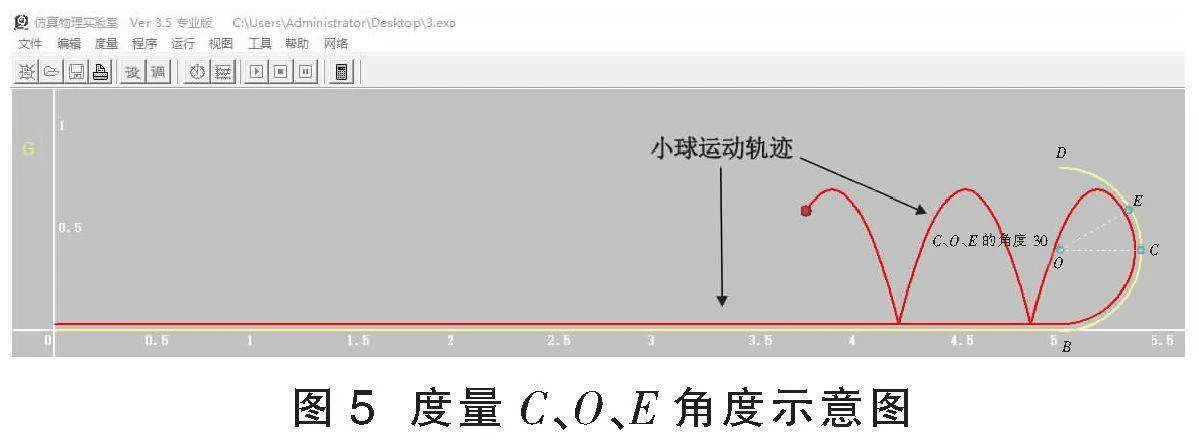

2.3 拓展3:一般位置的臨界問題拓展

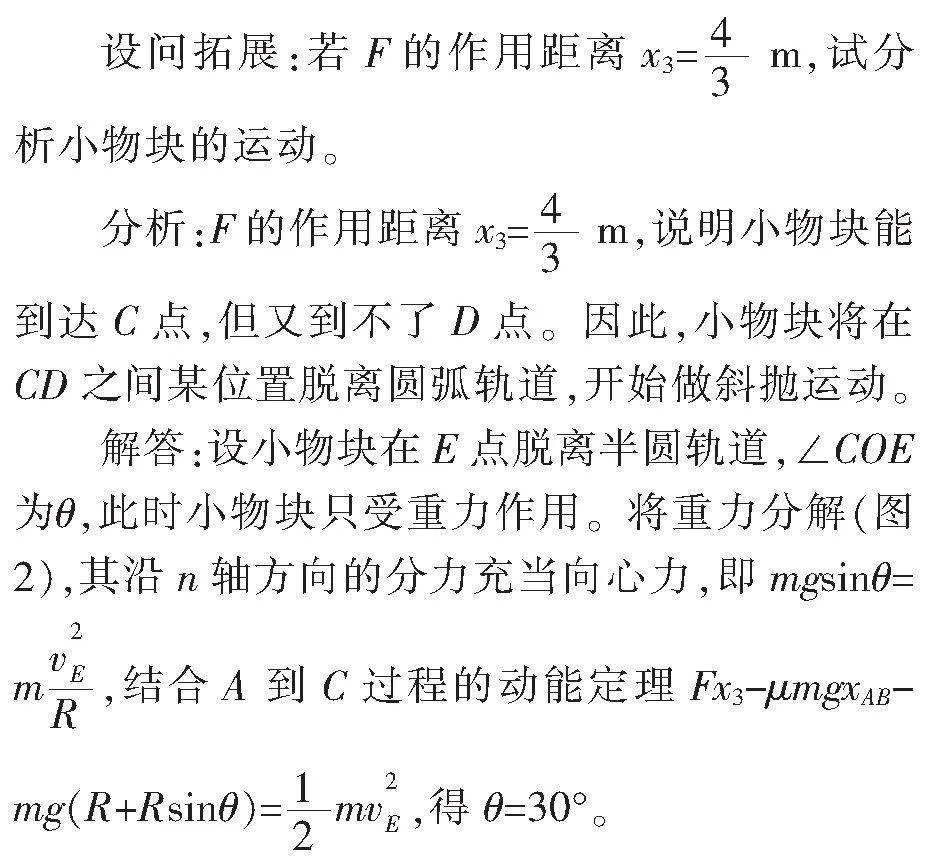

評析 豎直平面內的圓周運動,常見的臨界問題均以特殊位置為背景進行設置,易致學生養成定式思維,對其臨界問題認識存在偏差。拓展3從特殊位置過渡到一般位置。根據力與運動的關系,由于力F的作用距離不同,則小物塊將有可能在圓弧CD間任一位置脫離軌道。拓展3要求學生深刻理解力是因,運動狀態的改變是果,突破定式思維,通過嚴密的邏輯分析找到臨界條件對應的受力特點。

3 借助仿真物理實驗室,進一步促進學生深度學習

由于豎直平面圓周運動的臨界問題常以特殊位置為背景,因此,拓展3中滑塊在圓弧CD間脫離軌道的情境學生接觸較少,單純從理論上分析,學生理解仍有困難。借助仿真物理實驗室對該情境仿真模擬,可以幫助學生理解、論證,促進學生對物理概念、規律的理解,提高學生的辨析能力,促進學生深度學習[5]。下面在介紹仿真物理實驗室的基礎上,闡述如何借助仿真實驗室對拓展3進行仿真,引導學生進一步深度學習。

3.1 仿真物理實驗室介紹

物理是一門以實驗為基礎的自然科學課程,實驗作為一種認知方式,可以幫助學生加深對所學知識的信任與理解[6]。仿真物理實驗室提供了一個如同真實實驗室的虛擬實驗平臺,又可以突破真實實驗室的限制,其內置了基本的物理定理,建立了基本的物理模型,在這個平臺上建立實驗,不再需要考慮任何的數學建模[7]。

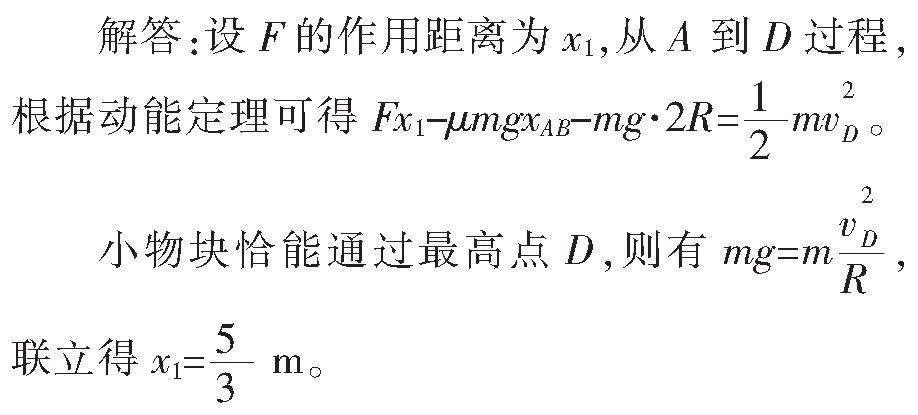

3.2 建立實驗

對仿真物理實驗室進行基本的設置,并根據原題信息對相關對象賦值,建立仿真物理情境(圖3)。其中,坐標原點的小圓點即為運動小球(為研究方便,用小球替代原題中的滑塊),小球下方的軌道即為組合好的直線軌道與半圓軌道。

3.3 編寫語句,控制F作用距離

Fx=0

結束判斷1

3.4 運行程序,觀察分析

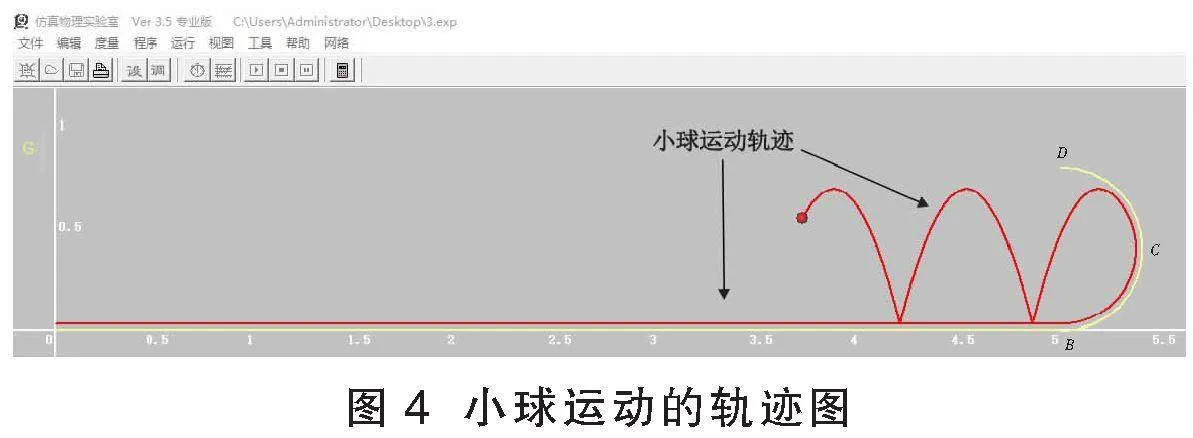

運行程序,輸出小球運動軌跡(圖4)。由軌跡可以直觀地看到小球在半圓軌道CD間的某個位置離開軌道做斜拋運動。小球與半圓軌道之間的相互作用力是彈力,彈力為接觸力,即當小球脫離半圓軌道后將不再受到彈力作用,亦說明在脫離軌道瞬間,彈力為零,是臨界條件。

若小球脫離半圓軌道的位置標為E,利用仿真物理實驗室自帶的角度度量工具,可直接顯示“C、O、E的角度為30”(圖5),與拓展3的理論分析計算結果相吻合。

利用仿真物理實驗室,實現了理論與實驗的結合,符合物理學科的一般研究過程,同時深化了力與運動的關系,引導學生深度學習。

4 結 語

習題是促進學生形成知識體系、深刻理解物理規律、提升思維能力的重要途徑。本文以一道力學習題為例,探討了習題拓展的路徑和方法,實現了從單個特殊位置到多個特殊位置、從特殊到一般的進階式拓展,并利用虛擬仿真實驗室進行了仿真模擬,模擬結果與理論分析一致。文中設計的拓展已在公開課上進行了施教,從學生課堂表現和課后的訪談看,達到拓展應用的目的,實現了深度學習,培養了學生的科學思維能力,同時也得到了同行的認可。

參考文獻:

[1]人民教育出版社,課程教材研究所,物理課程教材研究開發中心.普通高中教科書物理必修第一冊教師教學用書[M].北京:人民教育出版社,2019:8.

[2]李明哲.可見與可鑒:指向高階思維的物理習題教學[J].物理教師,2023,44(10):90-92.

[3]范永梅.意義建構理論下的習題教學新樣態[J].中學物理,2023,41(19):12-15.

[4]陳一垠.經歷科學探究 提升核心素養——以“瞬時加速度”習題課的教學為例[J].物理教學探討,2024,42(1):29-32.

[5]郭玉英,姚建欣,張靜.整合與發展——科學課程中概念體系的建構及其學習進階[J].課程·教材·教法,2013,33(2):44-49.

[6]李春密.義務教育課程標準(2022年版)課例式解讀初中物理[M].北京:科學教育出版社,2022.

[7]朱明光,陳曉紅.中學物理仿真實驗室[J].沈陽師范學院學報,2001,19(4):72-75.