變構(gòu)學(xué)習(xí)模型在物理跨學(xué)科實踐中的應(yīng)用

摘 要:近幾年涌現(xiàn)的跨學(xué)科研究文獻中,鮮有“物理學(xué)在信息技術(shù)中的應(yīng)用”案例。通過對學(xué)生學(xué)習(xí)行為的分析發(fā)現(xiàn)“變構(gòu)學(xué)習(xí)模型”能較好地彌合學(xué)生在信息技術(shù)與物理學(xué)之間的認知鴻溝,解構(gòu)既有認知,煉制全新概念。以貼近學(xué)生生活的“體驗授時服務(wù)”跨學(xué)科實踐為例,學(xué)生通過兩項具體實踐任務(wù),解構(gòu)了對信息傳遞技術(shù)的片面認知,初步建構(gòu)了信息技術(shù)與物理學(xué)緊密結(jié)合的觀念。

關(guān)鍵詞:變構(gòu)模型;跨學(xué)科實踐;物理學(xué)與信息技術(shù);授時服務(wù)

中圖分類號:G633.7 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-6148(2024)7-0090-6

《義務(wù)教育物理課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》的一級主題“跨學(xué)科實踐”下,共有9個三級主題[1],其中“5.2.3 了解物理學(xué)在信息技術(shù)中的應(yīng)用”鮮有研究和實踐。物理學(xué)為信息技術(shù)提供了從信息錄入到傳輸和存儲的底層理論基礎(chǔ)和硬件架構(gòu),但這些內(nèi)容難以讓初中生了解。如果生搬硬套課標(biāo)活動建議:“查閱資料,了解物理學(xué)對信息技術(shù)發(fā)展的貢獻”[1],又過于寬泛且實踐性不足。因而,如何將課標(biāo)活動建議具體化、生活化,實現(xiàn)“做中學(xué)”“用中學(xué)”就成了一個重要的課題。

1 學(xué)習(xí)模型

初中生既有的原初概念與課標(biāo)5.2.3對應(yīng)的活動目標(biāo)具有一定的距離。課前調(diào)查發(fā)現(xiàn),學(xué)生將信息技術(shù)窄化為網(wǎng)絡(luò)傳遞信息,他們評估信息可靠性的意識不足,不關(guān)心信息錄入、傳輸和存儲的物理學(xué)本質(zhì),難以切身感受物理學(xué)對信息技術(shù)發(fā)展的貢獻。開設(shè)在低年級的信息技術(shù)課程雖然已著力解決上述問題,但是囿于學(xué)生認知水平和信息技術(shù)學(xué)科視野,效果仍然有限。

物理的跨學(xué)科實踐應(yīng)該首先基于物理學(xué)科知識,通過選取適合學(xué)生認知水平的跨學(xué)科案例,整合形成跨學(xué)科的大概念,比如,物理學(xué)和生物學(xué)都涉及到的“能量”。有了“大概念”,跨學(xué)科實踐就成了物理課程的有機組成部分,既有多學(xué)科知識的應(yīng)用,又實現(xiàn)了新知識的學(xué)習(xí)[2]。物理學(xué)和信息技術(shù)之間確實有共通的大概念,比如,“信息熵”就與物理學(xué)中“熵”有著深厚的淵源,但這些內(nèi)容不是初中生能接受的,在他們的認知結(jié)構(gòu)中,信息技術(shù)和物理學(xué)之間存在鴻溝,活動設(shè)計應(yīng)該要合理地轉(zhuǎn)化他們的原初概念。

1.1 概念體

瑞士的焦?fàn)柈?dāng)(André Giordan)教授深入研究了概念轉(zhuǎn)化的過程,在總結(jié)了行為主義、認知主義、建構(gòu)主義等學(xué)習(xí)觀后,提出了在學(xué)生的腦海中不僅有對知識概念本身的理解,還有個人的執(zhí)著與信念、價值觀與元認知等。它們相互作用,共同形成了“概念體”[3]。

嵌入在“概念體”中的原初概念有時候會成為建構(gòu)新認知的階梯,有時候卻會反過來阻礙新概念的形成[2]。比如,學(xué)生從幼年時代構(gòu)建起的狹隘信息技術(shù)認知,使得學(xué)生對于物理學(xué)在信息技術(shù)中的應(yīng)用不甚感興趣。因為“在大多數(shù)情況下,只有被期待的知識才能被聽懂”,反之“新信息不能與學(xué)生相適應(yīng),那它就會被毫不留情地排斥”[3]。

1.2 變構(gòu)學(xué)習(xí)模型

焦?fàn)柈?dāng)教授的團隊在對前人學(xué)習(xí)理論進行了充分實驗驗證之后,提出了變構(gòu)學(xué)習(xí)模型(allosteric learning model),這種模型非常適合像跨學(xué)科實踐這樣復(fù)雜的學(xué)習(xí)過程。研究者認為,原初概念并不會因為新概念的出現(xiàn)而被輕易替換,“概念體”很像化學(xué)上“變構(gòu)蛋白質(zhì)”的結(jié)構(gòu)與功能,是學(xué)生腦海中活化的有機整體,但是又會受到外部環(huán)境的影響而改變。所以,教師可以通過操作學(xué)習(xí)環(huán)境來干擾學(xué)生的“概念體”[3-4]。

在變構(gòu)學(xué)習(xí)模型中,活動可以緊貼學(xué)生原初概念的情境引入,這一過程稱為“驅(qū)動”。然后,在活動中讓學(xué)生產(chǎn)生認知沖突,動搖學(xué)生的原初概念,令原有的“概念體”逐漸解體,這一過程稱為“解構(gòu)”。隨著活動的推進,學(xué)生在元認知的監(jiān)控下,自我審視原初概念,并逐步重構(gòu)和轉(zhuǎn)化原初概念,這一過程稱為“變構(gòu)”。變構(gòu)學(xué)習(xí)模型的主體是學(xué)生,但“幕后引導(dǎo)者”一定是教師,他們設(shè)計活動,并營造師生互動、生生互動的學(xué)習(xí)環(huán)境,引領(lǐng)學(xué)生多維度、多層次地質(zhì)疑原初概念,形成了“多重對質(zhì)”。進而激發(fā)學(xué)生內(nèi)在轉(zhuǎn)化動機,形成新的概念。上述認知過程稱為“煉制”[4]。

2 “體驗授時服務(wù)”跨學(xué)科實踐

學(xué)生關(guān)于信息技術(shù)的原初概念過于剛性,所以基于變構(gòu)學(xué)習(xí)模型的設(shè)計思路,跨學(xué)科實踐活動應(yīng)當(dāng)貼近學(xué)生的生活,這樣才能引起他們足夠的注意,活動主題應(yīng)當(dāng)從學(xué)生熟悉的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用切入,然后讓學(xué)生產(chǎn)生認知沖突。活動主題應(yīng)既能滲透各種信息傳遞方式,也能有助于電磁波傳遞信息等知識內(nèi)容的建構(gòu)。綜合上述考慮,筆者選定“體驗授時服務(wù)”作為本次跨學(xué)科實踐的主題,其學(xué)習(xí)模型如圖1所示。

2.1 網(wǎng)絡(luò)授時,重在“解構(gòu)”

“跨學(xué)科實踐”的第一課時主題為“網(wǎng)絡(luò)授時”,上課地點在機房。

2.1.1 情境:標(biāo)準(zhǔn)時間從何而來

情境由2個驅(qū)動問題構(gòu)成。驅(qū)動問題1:自律守時的生活離不開標(biāo)準(zhǔn)時間,經(jīng)濟、交通、通信等各個領(lǐng)域更是毫秒必爭,那么標(biāo)準(zhǔn)時間從何而來呢?學(xué)生列舉了智能手表、電腦和手機等設(shè)備,在學(xué)生的生活中其他計時工具也必須和這些智能設(shè)備進行校時。驅(qū)動問題1激活并延續(xù)了學(xué)生的原初概念——信息大多通過網(wǎng)絡(luò)傳播。

驅(qū)動問題2:智能設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)時間又是從哪里來?這一問題令部分學(xué)生困惑,他們甚至不明白計時工具走時會有誤差,需要及時校準(zhǔn),因而只有部分學(xué)生回答出了智能設(shè)備都是聯(lián)網(wǎng)自動校準(zhǔn)時間的。驅(qū)動問題2雖然與學(xué)生原初概念產(chǎn)生了一點偏差,但是仍然在他們的概念框架內(nèi)。情境引入讓新信息“插入學(xué)生已掌握的知識組織中”,避免“他們所掌握的知識在認知和情緒層面構(gòu)成障礙”[2]。

2.1.2 活動1:時間服務(wù)器

活動1由2項任務(wù)組成。任務(wù)1:找尋電腦與什么設(shè)備聯(lián)網(wǎng)校時。通過上網(wǎng)查詢和比對,學(xué)生發(fā)現(xiàn)電腦都是與時間服務(wù)器聯(lián)絡(luò)后獲得標(biāo)準(zhǔn)時間的,他們打開了授時服務(wù)器設(shè)置,發(fā)現(xiàn)圖2所示選項中的“time.windows.com”“time.nist.gov”均為海外服務(wù)器。教師適時地告知學(xué)生,我國時間校準(zhǔn)技術(shù)是自主可控的,中國國家授時中心設(shè)在陜西,我國的標(biāo)準(zhǔn)時間——“北京時間”是由他們產(chǎn)生和發(fā)播的。任務(wù)1的信息和學(xué)生的原初概念產(chǎn)生了不協(xié)調(diào)——互聯(lián)網(wǎng)的信息來源并非全部可靠。

任務(wù)2:更改授時服務(wù)器設(shè)置,了解授時服務(wù)。學(xué)生在對話框的服務(wù)器一欄填入國家授時中心的網(wǎng)址“ntp.ntsc.ac.cn”,當(dāng)看到“同步成功”的提示后非常興奮。通過國家授時中心的官網(wǎng),學(xué)生又了解到我國授時服務(wù)精度提高至微秒量級,技術(shù)世界領(lǐng)先,并找尋到了長波授時、短波授時、衛(wèi)星授時等時間校準(zhǔn)服務(wù)[4]。這時的學(xué)生已經(jīng)和原初概念產(chǎn)生了裂痕——互聯(lián)網(wǎng)并非唯一信息傳遞渠道。

2.1.3 活動2:網(wǎng)絡(luò)授時誤差成因

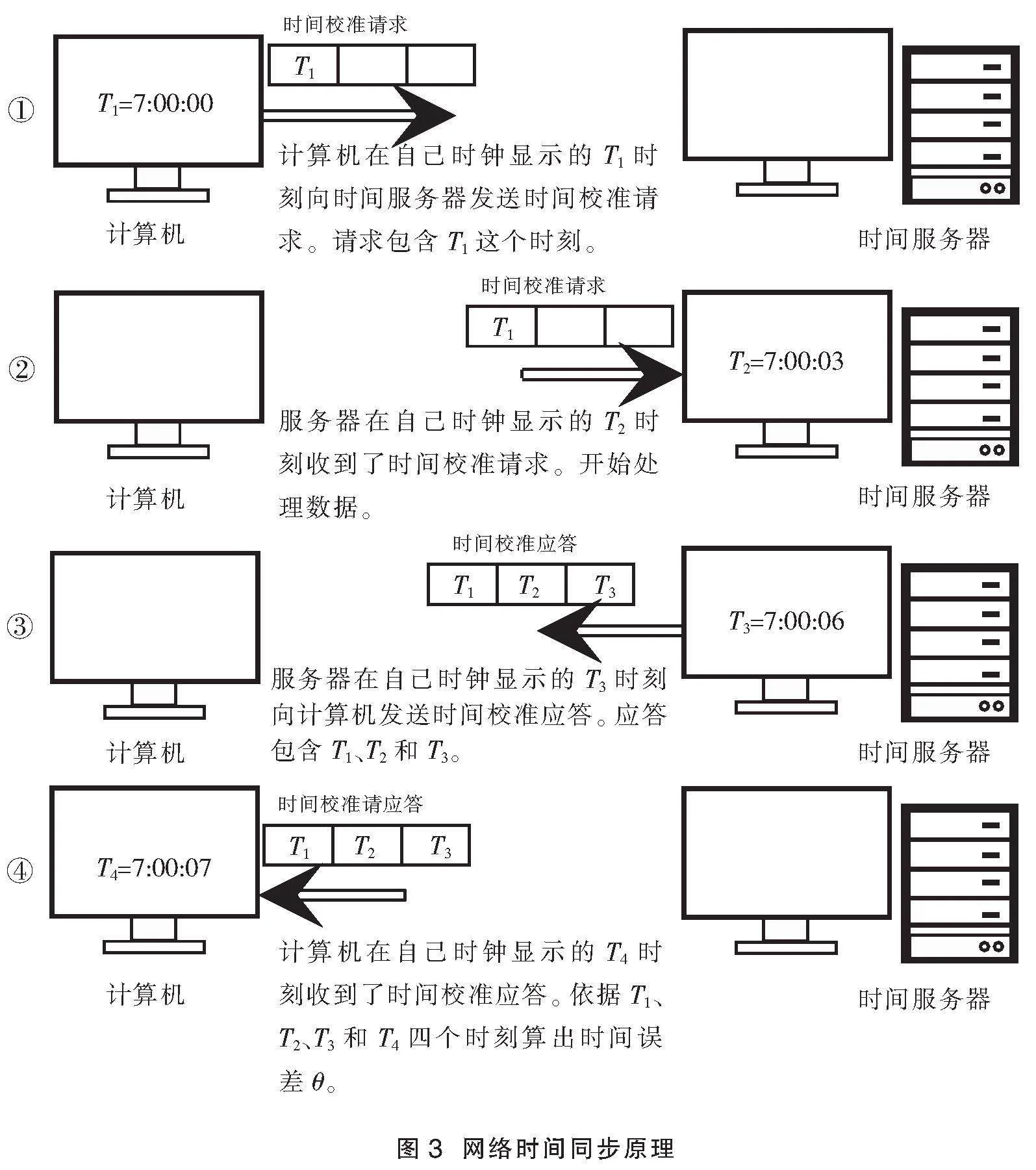

活動2的核心任務(wù)是通過分析和計算理解網(wǎng)絡(luò)時間同步的原理,進一步解構(gòu)學(xué)生的原初概念。

對比幾種授時服務(wù)后,學(xué)生發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)授時精度比較低,一般為幾十毫秒到幾百毫秒。學(xué)生立刻想到了網(wǎng)絡(luò)延遲,這是他們都有的上網(wǎng)體驗。教師則指出系統(tǒng)設(shè)計者一定會考慮到網(wǎng)絡(luò)延遲,并設(shè)法找尋出具體延遲時間,然后糾正。

2.2 短波授時,重在“變構(gòu)”

第二課時的主題為“短波授時”,先在教室集中,后到操場活動。

教師在總結(jié)了第一課時的作業(yè)完成情況后,提出驅(qū)動問題“網(wǎng)絡(luò)授時需要來回校準(zhǔn),長波、短波和衛(wèi)星授時方式為何可以單向傳送”,問題引導(dǎo)學(xué)生復(fù)現(xiàn)九年級物理中電磁波相關(guān)知識,他們的回答有:“長波、短波和衛(wèi)星通信的微波都是電磁波,電磁波的傳播速度和光速一致”“在空間中傳播的電磁波不像網(wǎng)絡(luò)傳輸一樣會有很大的延遲”。教師立刻借著這個討論和學(xué)生們一起回顧長波、短波和微波在空間中的傳輸特性,比如衛(wèi)星發(fā)射的微波可以穿過電離層,長波一般以地面波傳輸,傳播比較穩(wěn)定,短波主要靠電離層反射,所以穩(wěn)定性較差。

活動3:體驗短波授時。

活動3的核心任務(wù)是用收音機接收短波授時信號。

西安市郊的國家授時中心的短波電臺用2.5 MHz、5 MHz、10 MHz、15 MHz頻率發(fā)送無線電授時信號。身處千里之外的上海,嘗試用普通收音機接收短波授時信號一定非常具有挑戰(zhàn)性。教師將收音機放在窗臺邊,接收頻率調(diào)諧至短波10 MHz,信號非常微弱。學(xué)生立刻想到這是由于建筑物對短波遮擋比較嚴重,教師則用一根長約5 m的導(dǎo)線延長了收音機的天線,將導(dǎo)線的另一頭放在窗外后(圖4),收音機立刻傳出“滴……滴……滴”的計時聲。每一個“滴”聲間隔1秒,每隔1分鐘則會聽到“嘟”的一聲長音。

為了改善收聽效果,教師又帶領(lǐng)學(xué)生來到操場,學(xué)生以2人為一小組開展活動。活動采用普通的全波段收音機,僅有10 MHz和15 MHz頻段,配備一根長5 m的導(dǎo)線用作延長天線。由于地處鬧市,操場外圍仍有一圈較高的建筑。學(xué)生饒有興趣地開展活動,他們有人為了避免建筑物遮擋,登上了操場東側(cè)的一棟小樓;有的為了提升接收效果,把天線另一頭套在了金屬欄桿或黑板的金屬外框上;更多學(xué)生是邊走邊試,最后大多數(shù)人都集中到了開闊的操場中心(圖5)。由于授時中心是用不同頻率交替發(fā)播授時信號,所以不同班級接收到的授時信號頻率不完全相同。

回到教室后,學(xué)生首先反思了短波接收效果差異的原因,比如利用金屬延長天線可以增強短波接收效果,在開闊地帶或建筑物高處短波受到遮擋較少等。學(xué)生接收授時信號并反思分析的過程是電磁波知識的運用過程。活動契合了學(xué)生“概念體”變構(gòu)的最佳位點——物理學(xué)在信息技術(shù)的重要應(yīng)用,在原初概念解構(gòu)之后,重構(gòu)新的概念。

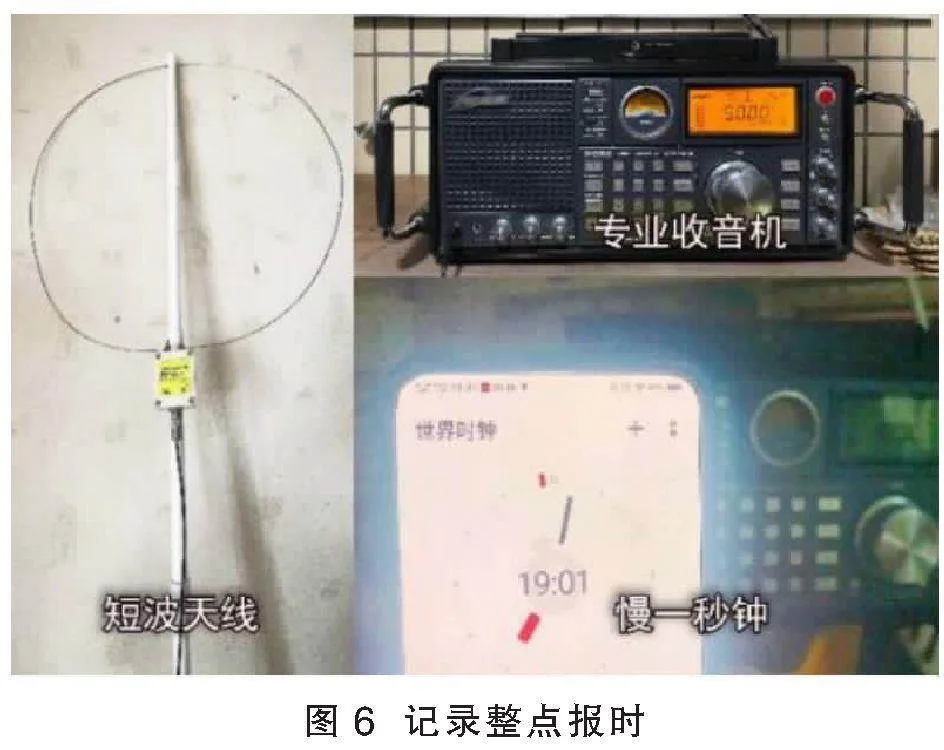

第二課時的課后作業(yè)是:利用課余時間接收國家授時中心的整點報時信號并錄制視頻。總結(jié)兩節(jié)課的活動并形成報告,報告應(yīng)包含以下內(nèi)容:①簡述哪些情況下短波接收效果較好;②簡述網(wǎng)絡(luò)授時精度低于短波授時的主要原因。

2.3 多重對質(zhì),“煉制”新知

第三課時主題是“總結(jié)回顧,互幫互評”。

教師總結(jié)了前段時間的學(xué)習(xí)成果,以三個小組為一大組,進行小組間的成果展示和報告互評,評價量表如表1所示。活動目的是更多地營造利于概念變構(gòu)的學(xué)習(xí)環(huán)境,通過學(xué)生與新信息之間的對質(zhì)、學(xué)生之間的對質(zhì),營造原初概念變構(gòu)的環(huán)境,“煉制”新的認知。

活動4:成果展示,分組討論。

在成果展示階段,大多數(shù)小組都展示了接收到的整點報時信號——先是一段莫爾斯電碼,然后是女聲播報:“BPM標(biāo)準(zhǔn)時間頻率標(biāo)準(zhǔn)頻發(fā)播臺”。從學(xué)生提交的活動視頻中可以看出,有學(xué)生用上了家長的專業(yè)收音機,有學(xué)生為此采購了專用短波天線,還有學(xué)生對比報時信號,發(fā)現(xiàn)自己的手機時間慢了一秒(圖6)。

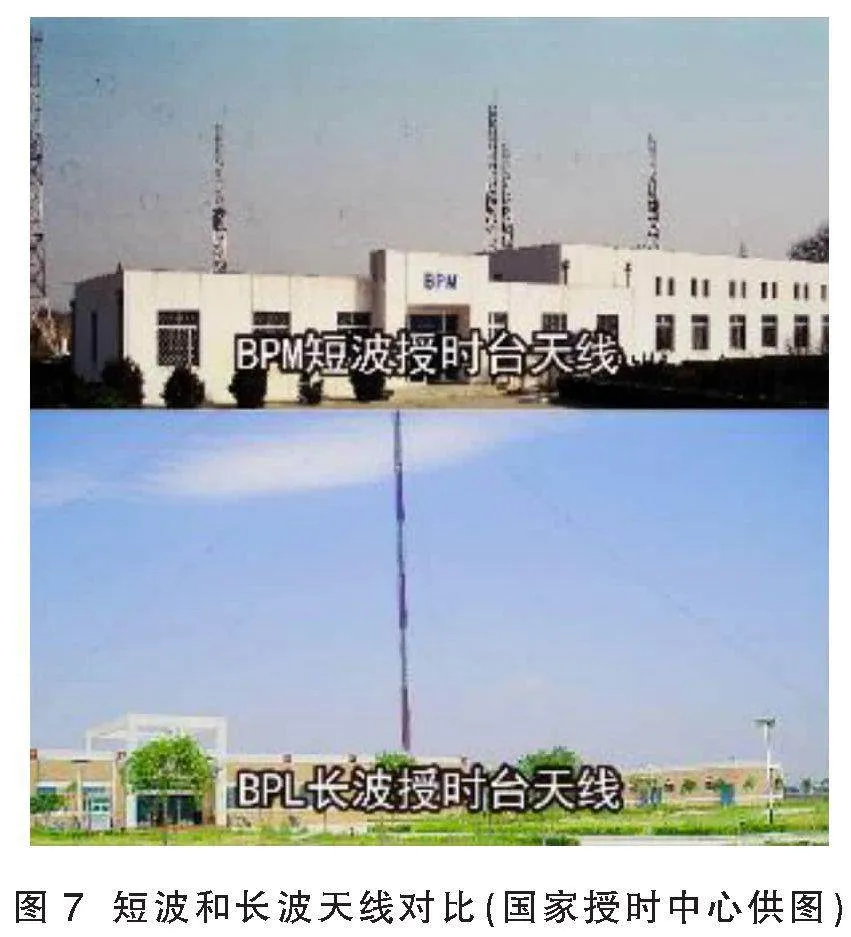

分組討論階段的議題如下:(1)什么情況下短波接收效果較好?學(xué)生一致反饋晚上效果好,空曠場地效果好,樓層越高效果越好。同時,他們也通過查閱資料給出了原因,諸如電離層白天黑夜反射電磁波能力不同,空曠場地和高層電磁波被遮擋少,電磁污染小。大多數(shù)學(xué)生認為天線越長效果越好,教師則指出當(dāng)天線增加到一定長度后,接收效果基本不變了,具體長度與電磁波波長有關(guān)[7]。不僅是接收天線,發(fā)射天線尺寸也與電磁波的波長有關(guān),教師展示了圖7,對比授時中心的短波和長波發(fā)射天線,學(xué)生們意識到一般情況下波長越長發(fā)射天線尺寸也越大。

(2)網(wǎng)絡(luò)授時精度低于短波授時的主要原因是什么?大多數(shù)學(xué)生在活動2的基礎(chǔ)上又計算了短波授時的用時。他們將西安和上海之間的直線距離約1 200 km除以光速3×105 km/s,得出傳播時間僅4 ms,音頻信號解調(diào)的時間則完全可以忽略,短波授時比網(wǎng)絡(luò)授時直接且高效。還有學(xué)生指出,西安到上海之間的電磁波傳播距離不能算成是1 200 km,而應(yīng)考慮地表弧度和電離層的反射,不過即便如此,計算出的誤差仍然很小。這一系列討論令學(xué)生認識到了信息的傳遞離不開物理知識的應(yīng)用,最終達成了課標(biāo)的要求。

3 活動反思

本活動以學(xué)生熟悉的時間校準(zhǔn)為切入點,以標(biāo)準(zhǔn)時間的發(fā)播和校準(zhǔn)為中心解構(gòu)重組了學(xué)生的原初概念,學(xué)生了解并體驗了多種信息傳遞方式,對比分析出了網(wǎng)絡(luò)傳遞信息的局限,了解了物理學(xué)在時間信息傳遞中的應(yīng)用。變構(gòu)學(xué)習(xí)模型也可以用于物理學(xué)本身的大概念形成,比如學(xué)生在初二物理學(xué)習(xí)了機械功后,可以通過類比電流和水流引入電功的初步概念,然后制造認知沖突,幫助學(xué)生理解電流做功的實質(zhì)。

實踐中筆者發(fā)現(xiàn),大多數(shù)學(xué)生通過活動逐步實現(xiàn)了概念的轉(zhuǎn)變,更讓人驚喜的是有一部分學(xué)生對信息技術(shù)很感興趣,他們有的是在獲知課題時就開始自行查閱資料,有的是第一課時后就積極了解物理學(xué)在時間信息傳遞中的應(yīng)用,他們主動變構(gòu)原初概念,效果遠超教師的預(yù)期。這批學(xué)生查閱到了北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)也有雙向校準(zhǔn)授時模型,精度很高,可以校準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)授時的主服務(wù)器時間。他們還將活動視頻發(fā)送給授時中心,收到了紀念明信片(圖8)。有學(xué)生發(fā)現(xiàn)自己的電波表原來是通過授時中心發(fā)射的BPC低頻時碼進行校準(zhǔn)的。還有學(xué)生關(guān)注到了授時中心更新了量子時鐘,認識到一秒鐘的定義以及北斗高精度導(dǎo)航所涉及的物理學(xué)知識如此高深,這也堅定了他們學(xué)好物理的決心。筆者為了回應(yīng)學(xué)生的疑問,也多次咨詢了授時中心的專業(yè)人士。

焦?fàn)柈?dāng)教授指出,情緒和情感是學(xué)習(xí)的發(fā)動機,變構(gòu)學(xué)習(xí)模型只是更多地站在教學(xué)設(shè)計者的視角去面對學(xué)生的問題[2]。若站在學(xué)生的視角,則建立在興趣之上的持久學(xué)習(xí)動力,可以調(diào)用大量的注意、記憶、思考等認知資源,主動解構(gòu)舊知、建構(gòu)新知。因而,無論什么學(xué)習(xí)情境下,教師都應(yīng)將激發(fā)和保持學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣作為第一要務(wù)。正如盧梭所言,“讓孩子產(chǎn)生學(xué)習(xí)欲望,那么一切方法都會是好方法”。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部. 義務(wù)教育物理課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)[S].北京:北京師范大學(xué)出版社,2022:2-38.

[2]范兵,許鈺彬,郭洋.物理跨學(xué)科實踐:內(nèi)涵、特點與案例[J].物理教學(xué)探討,2024,42(2):76-80,85.

[3]安德烈·焦?fàn)柈?dāng),裴新寧.變構(gòu)模型——學(xué)習(xí)研究的新路徑[M].杭零,譯.北京:教育科學(xué)出版社,2010:9-47,95-164.

[4]裴新寧.變構(gòu)學(xué)習(xí)模型與教學(xué)設(shè)計[J].全球教育展望,2006,35(12):38-42.

[5]中國科學(xué)院國家授時中心.中國標(biāo)準(zhǔn)時間[EB/OL]. (2010-07-16)[2023-12-19]. http://www.ntsc.cas.cn/xgzx/zhb/201007/t20100716_2904147.html.

[6]蔡志武,藺玉亭,肖勝紅,等.時間基準(zhǔn)與授時服務(wù)[M].北京:國防工業(yè)出版社,2021:123-134,154-183.

[7]辜金星.電磁波系列實驗的設(shè)計與演示[J].物理教師,2020,41(3):50-53.