學校教育變革,從空間“卷”起

隨著時代的進步,教育的面貌正在發生深刻改變,除了教法與學法的變革外,“空間”也成為教育改革的重要因素之一。不少學校已然開啟了對教育空間變革的探尋,從教育的本質出發,在創新中前行,通過校園空間變革撬動了擁有更多可能性的學習與生活。為此,我們選取了部分學校作為典型案例,以教育變革的視角點亮校園空間的價值,以期為更多學校的校園空間創造提供啟發與借鑒。

教室“變形計”:從制式化學習空間到開放式眾創空間

面向未來的教育是什么樣的?教學空間改革為何而改?在北京市海淀區中關村第三小學對學習空間的重塑中,答案逐漸清晰。在這里,教室不再是傳統意義上的學習場所,而是突破了制式化的教與學的新型生活學習基地。

與傳統教室的獨立形態不同,中關村三小的教室以三間教室為一個單位,教室之間的墻壁都是可移動的隔斷板,可以根據教學需要隨時打開或關閉。三間教室中是分別來自三個不同且連續年級的學生,他們組成一個“班組群”,成為學校治理的基本單位。教師根據課程內容的需要或學生的成長需求,隨時可以打開不同的隔斷板,將兩個或三個班級自由組合在一起,開展多樣的學習交流活動。“可變形”的教室為學生的小組內和組間學習互動提供了支持,同時通過混齡、自由的同伴交往,將學生引入更廣闊的社區,強化了學校與家庭、社會的連接。

空間的變革一方面是為了適應教學改革的要求,另一方面也為教學改革創造了新的生機。隨著教室“墻壁”的消失,學科間和學段間的壁壘也被打破,不同年級、不同學科的教師常常會偶遇,并在共研、共學中產生思想碰撞——數學老師和科學老師一起探討如何將“認識體積”與“物體的浮沉”結合在一起教學,語文老師和英語老師基于同一情境開展教學活動,美術老師偶然間的靈感為其他學科的教師提供了跨學科合作的項目創意……教師們立足“真實的學習”,把學生當成一個完整的人來教育。在這樣的教學環境下,學生不再被限制在固定座位上,而是可以走動、討論、動手操作、表達展示,將天馬行空的創意轉化為行動實踐。同時,混齡模式的“班組群”讓學生不僅可以與同齡學生一起學習,也可以根據自己的發展需要,與其他年齡段的學生組成項目研究團隊,這為學生的學習和成長提供了嶄新角度的支持。

空間變革同樣也催生了新的管理架構。在中關村三小,四個“班組群”就可以組成一個“校中校”,這是一個相對獨立但內部開放融通的“自治體”,將師生的學習、交往、生活、娛樂等有機融合在一起,從而建立起新型的、互動的教育關系,營造共建共享共促的教育生態,有效提升了管理效能。

打通界限的學習空間:創造連接機會,給成長更多可能

“理想的教育絕不是被標準答案困住,而是給孩子創造更多連接的機會,讓孩子在彈性空間里向陽成長。”為了觸摸到理想的教育,杭州云谷學校通過空間變革,讓學生與更多學習內容、更多學習伙伴建立連接,給成長更多的可能性。

課程空間只能按照功能劃分?傳統的學校內,教學樓、實驗樓、行政樓等按照功能清晰劃分。云谷學校將科學、美術等功能空間分散在各樓層,與教室緊密結合。節約學生到功能教室的轉場時間,創造更多與不同學科的學習內容連接的機會。學生英語課下課走出教室,就能看到科學功能教室里正在做“測量飲料中維生素含量”的實驗。這樣的看見,云谷學校隨時隨地都在發生。

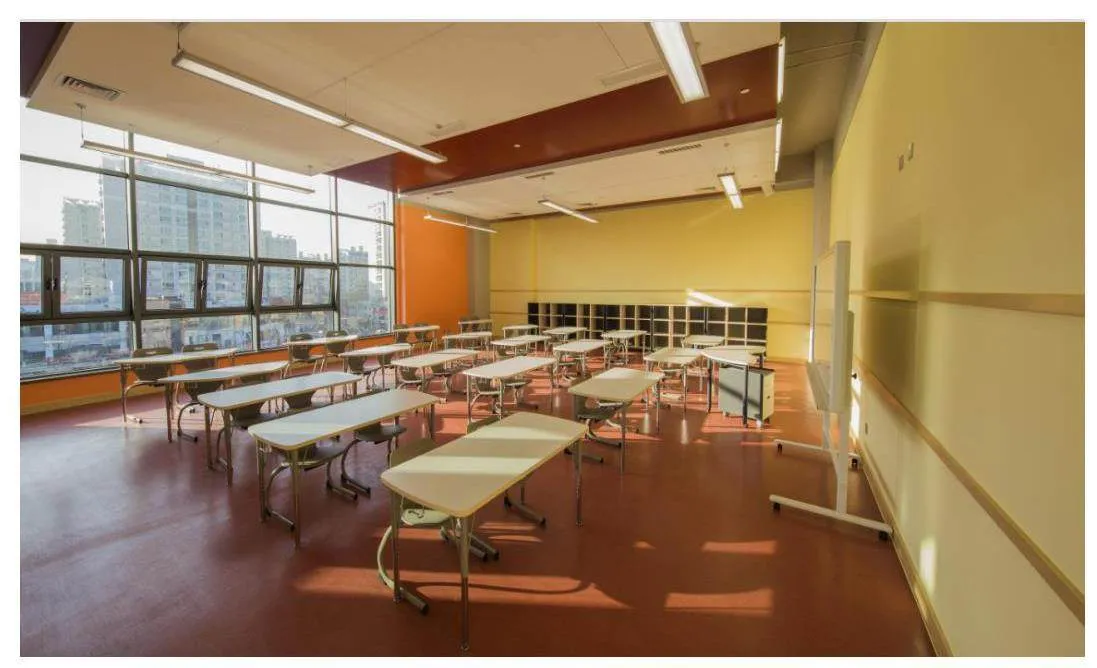

教室的桌椅只能固定?在云谷學校,教師可以根據實際需求進行桌椅的排列與組合。比如,四個人為一組將桌椅圍成一個圓形,進行小組討論。

走廊只能是行走空間?教室內側連接著靈活空間,在這里你能看到:學生在沙發上讀書、外教在階梯上與學生討論、教師聚集著觀摩課堂教學……走廊成為可以容納不同功能的靈活空間。

課間活動只能在運動場?教室外側連接著一個大露臺。學生只要打開教室的門窗,就可以室內外隨意切換,擁有一個更寬闊的活動空間。

教學只能在傳統教室里?云谷學校的教室被稱為“彈簧教室”,教室與靈活空間、露臺可以打通,使學習空間更具彈性;露臺和靈活空間更具彈性的設置,打破班級與班級之間的界限,讓不同班級的學生成為學習伙伴。

因為空間的支持,在云谷學校,跨學科、跨班級等項目式課程很常見。打通教室、靈活空間、露臺,三者的結合使學習空間變成了原來的三倍,豐富多樣的活動有了足夠的開展空間,學習變得更有趣。教師也可以利用教室內、外的空間,給不同學生布置不同的任務,進行個性化學習與輔導。

“只有不斷建立連接,才有無限的成長可能。”云谷學校通過空間改變,打開了學生通往外界的那扇窗,觸發了教育方式與學習方式的改變,看見了一個更加舒展、更加自由的教育世界。

教育空間“全過程管理”:“從頭開始”建設學校,培養學生“未來素養”

在溫州科技高級中學,教育的“未來感”有了真實的寫照——在學校人工智能科創中心,設有科學編程教室、創客教室、AI體育等20余個新型學習空間,學生可以親身體驗人工智能、大數據、虛擬仿真等新技術;在學生成長中心,學生可以在VR職業體驗中心了解并適應AI時代下的職業變化,做好生涯規劃;圖書館不再只是藏閱圖書的地方,而是集藏、借、閱、研、休于一體的開放式學習空間;傳統的“教室”變為了“學科教室”,學生們不再囿于“普通行政班”里有限的學習體驗和同伴交往空間,而是通過“選課走班”滿足自己個性化的成長需求……

溫州科技高中是浙江省第一所以“科技”為特色命名的新型高中。學校工程建設在立項之初,就不走常規的“交鑰匙工程”模式,而是引入“全過程管理”理念,按照“先理念、后課程、再空間”的思路進行規劃設計,使空間規劃緊密圍繞當代教育改革與學校具體使用需要,全面呼應高中課程教學改革。

聚焦學生綜合能力提升,學校建設了“未來素養館”,構建新型科創類學習空間,打造具有國際前沿水準、創新教育內容、以創意為核心驅動的育人課程體系。例如,在“學科共享實驗中心”,學校整合了物理、技術、化學、生物四大學科實驗室資源,學生可以小組為單位“預定”實驗室,重溫教材中的實驗;學校同步開發了研究型實驗選修課程,學生可根據自己的能力和興趣,圍繞教材實驗的延伸和大學先修實驗開展進一步的實踐研究。

對“非正式學習”空間的創新開發,是面向未來的教育的特征之一。學校中央學習長廊、“活力環”和架空空間的建設為師生的多層次、多類型、多目的的學習提供可變、可靈活使用的場所,尤其是國內首創的“路演學習空間”——在建筑的開放型中庭,設計了能夠隨時滿足師生展示與互動交流需要的公共展演空間,并配備了舞臺、屏幕和臺階式座椅,滿足師生創新創意和科創成果的交流展示需要。

在多元空間的支持下,學校開展了對基于項目的學習(PBL)、基于設計的學習(DBL)、非正式學習、跨班學習簇群等新型學習方式的探索,同時利用5G智慧校園技術、“學校大腦”平臺等支撐學校未來卓越的學習活動。

打造學生成長的“第二教室”:指向完整成長的“無邊界學習”

校園風格充滿時代感、整體格局靈動且多變,浙江省杭州市蕭山區世紀實驗小學通過打造隨處可學的立體空間和五育融合的集成空間,讓學生深刻體驗指向完整成長的“無邊界學習”。

學校對“第二教室”的建設可謂是“上天入地”——“空中”有體現“人間煙火”的屋頂農場,“地面”有20多個能夠結合各學科教學的素養場館,“地下”有注重素養導向、凸顯五育融合的“紅立方學生自治中心”。其中,紅立方學生自治中心是由原“帕米爾(PAMIL)學習中心”升級改造而成,在德智體美勞五育并舉的基礎上加入了社會治理和學生自治的元素,旨在讓學生回歸社會和真實生活,為學生了解社會、融入社會、體驗社會提供空間和平臺。

紅立方學生自治中心設計了眾多可以開展“非正式學習”的小微空間,學生可以像“逛展會”一樣,根據自己的需求尋找合適的空間、參與喜歡的活動,比如在“民情議事廳”,學生通過收集民情、整理信息,協調議事、溝通處理,在交流、溝通、協作中實現自我成長;在“黑匣劇場”,學生可以通過兌換自治校園幣獲得在劇場舉辦活動的權利,既可觀演、娛樂,也可交流、學習;在“未來夢工場”,學生以自治校園幣自主兌換小商品或體驗項目……“紅立方”的各個空間由一條“學習體驗大街”貫穿融通,這條街也是學校各類活動展示、學生項目成果展示、家長智慧接送及師生非正式交流的主要場所。

在對各空間的設計過程中,學校尤其注重開放性和功能性疊加,實現了空間運用的可集成、可重組、可共享,賦能學生個性與能力發展。例如,學校“農耕文化博物館”除了科普展示區,還設有“草舍灶間”“水田棉花”等多個可變的微型博物館,語文、科學、美術、音樂等學科可結合教學內容在其中設置相關展覽或開設課程,學生也可以根據自己感興趣的方向開展深度研究。

依托空間建設,學校不斷完善課程體系、評價體系和管理機制,打破了師生、空間、時間、學科等的界限,聯通了校園、社區與家庭,激發了學習者的好奇心、探索欲和創新思維,營造了“共學共育共創”的校園生態。

“以人為本”的學習社區:讓“五育”融入每一處空間

如何將不斷更新的教育理念和日益變化的教學需求體現在空間創設的方方面面?在打造校園空間時,又如何始終“以人為本”、把使用者的需求放在第一位?作為一所創辦不到兩年的新建校,上海師范大學附屬奉賢實驗中學給出了一個參考范本。

在籌辦期間,學校管理人員便介入校園的空間建設,與各科教師溝通教學需求,而后和建設方一起對校園空間進行系統規劃。例如,學校結合《義務教育勞動課程標準(2022年版)》和勞技教師的特長,將其中一間勞技室改造成了烹飪教室;有位教師計劃開展棋牌類特色課程,學校便和建設方溝通,將史地教室改造成了同時適合歷史、地理和棋牌課程的多功能專用教室。

為便于師生開展跨學科學習,學校專門開設了一間創新實驗室。基于開放和互動的理念,學校對實驗室進行了模塊化分區,設置了研討區、授課區和編程區。在配置教育裝備時,也會盡量選用能夠進行靈活拆分和重組的可移動設備,比如可拼接桌椅、吊裝式插排和可移動白板等,以適應不同的學習場景。

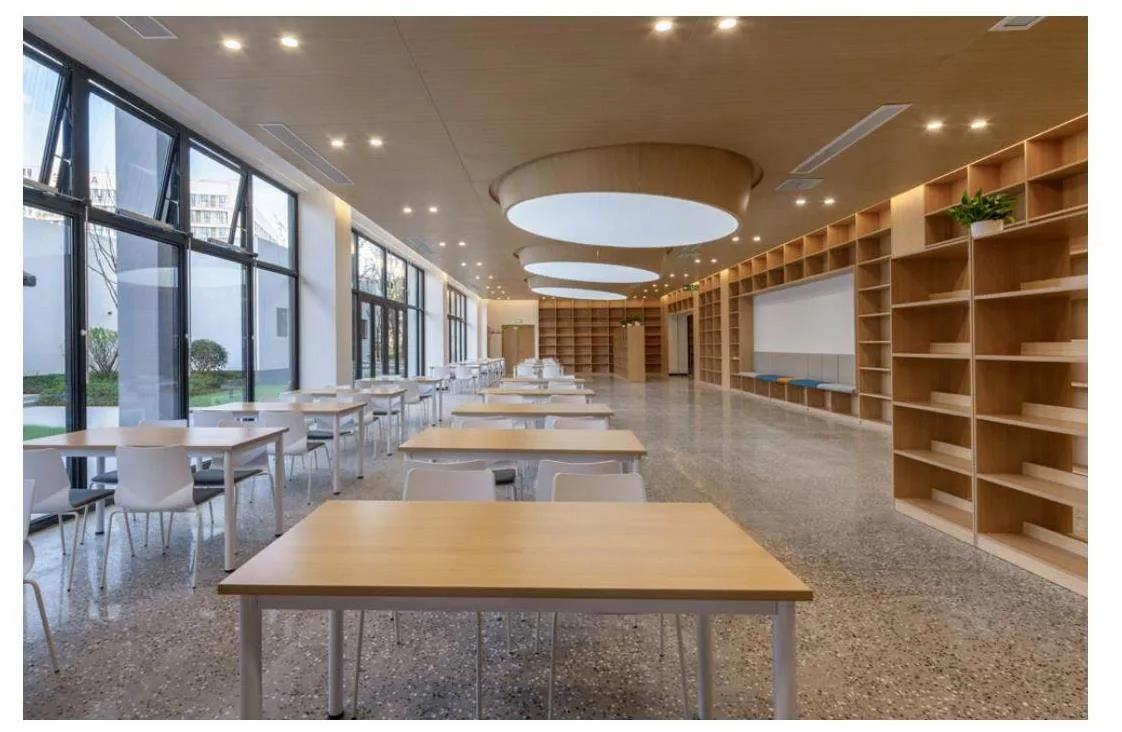

在非正式學習空間的開發、拓展方面,考慮到學生個性化的學習需求,學校把融媒體相關的功能區域整合進圖書館,將空間分成公開報告區、交流研討區、靜心閱讀區、電子閱覽區、迷你電視臺和廣播站等。作為師生學習、研討和活動的據點,圖書館儼然成了一個小型學習社區。

考慮到身處較高樓層的學生們在課間十分鐘內來不及去操場上活動,學校在教學樓四樓和五樓的走廊上安裝了AI體育鍛煉互動屏。課間,高樓層的學生們無須下樓,就能利用先進的人工智能設備鍛煉身體。此外,針對放學后家長有時不能及時接學生的情況,學校在教學樓底樓特別設置了一個“星空長廊”,其兩側陳列了學生們自主創作的書畫藝術作品,并定期進行更新。學生課間或放學后,可以在此閱讀或休憩。

為適應教育的發展趨勢,學校還將一部分校園空間設計成共建區域,給了未來一個適當的留白。

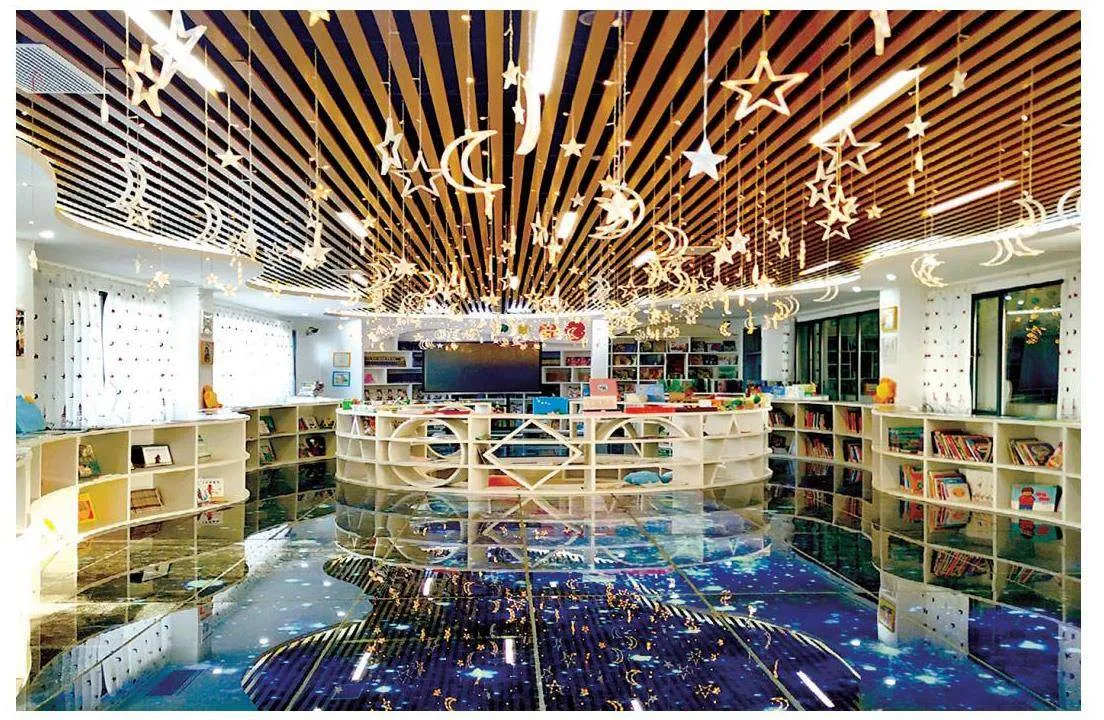

沉浸式閱讀空間:師生共赴繪本閱讀的“星辰大海”

打造沉浸式閱讀空間,讓美好的童書與純真的童年相遇,是教育者浪漫的理想與追求。杭州市余杭區未來科技城海曙小學把這個期待變成了現實。

為推動兒童閱讀,學校打造了“星空”繪本館。場館約200平方米,以深藍色的“宇宙”為地面,頂部是星星、月亮形狀的吊燈,營造了一種“星空就在腳下”的浪漫氛圍,讓孩子們來了就不想走。“這里好像童話仙境!有那么多好看的繪本,天花板上的星星和月亮一閃一閃的,好像在眨眼睛招呼我去閱讀的世界里漫游。”這是學生對繪本館最真實的感受。

繪本館內放置了一萬多冊繪本,設置了借閱區、閱覽區、教學區。在借閱區,學生可以利用電子借閱機、檢索機等進行借閱;在閱覽區,兒童可以自主選擇圖書,自由閱讀;在教學區,學校配備了教學設備,支持讀書沙龍等活動。

學校還擁有一間兼具書庫和閱覽室功能的大書房,藏書豐富,達到生均60余本。大書房的書籍會定期流動到教學樓各層走廊上、每間教室內的“迷你書房”“閱讀帳篷”里。只要有孩子在的地方,就有閱讀的“擁抱”。

依托閱讀空間,閆學校長領銜團隊研發“擦星”兒童閱讀課程,通過主題式群書閱讀,給孩子更有深度的閱讀指引。在一節以“夢想”為主題的閱讀活動中,教師帶孩子們在教室里共讀繪本《犟龜》,引導兒童勇敢追夢。閱讀課后,學生自主從班級讀書角、繪本館中借閱“夢想”主題圖書,比如 《一條聰明的魚》《鞋子里的鹽》等。自主閱讀后,師生在繪本館開展讀書沙龍活動,孩子們分享了自己在閱讀中生發的思考。

技術支持下的閱讀新環境改變著“擦星”閱讀課的樣態。比如,運用“二維碼”給兒童豐富的閱讀背景材料、運用思維導圖開展交互式深度閱讀、運用語音軟件打開說與寫的通道……

依托閱讀空間、閱讀課程,全校學生人均閱讀量達20萬字一個月,部分學生暑期的閱讀量達到400萬—600萬字。閱讀量提升的背后,還有更豐富的價值:讓孩子們在書香氤氳中愛上閱讀,在閱讀中收獲成長的勇氣與智慧。

向美而生的校園空間:用美好環境釋放美育力量

《教育部關于全面實施學校美育浸潤行動的通知》中提到,“營造向真向善向美向上的校園文化氛圍,把美育融入校園生活全方位”。上海市筑橋實驗小學將“向美而生”的校園空間與美育課程相互融合,讓美真正入心。

走進筑橋實驗小學,仿佛進入了充滿美感的“造夢”空間:櫻花樹上掛著風鈴,微風吹過,風鈴發出悅耳的聲音;標志性空間“天空之城”,有環形天窗和三面全透光窗,無瑕的光斑隨著時間而移動,給孩子浪漫與美的感受;“悟靜間”里搖曳著的樹影與斑駁的陽光,給孩子身心放松的美好體驗……不用特意關注,美就像空氣一樣隨處可感。

4Lw50KCdDj9fRgpZYuQGSSiflyc6zOqmVIVN1xuJbxY=筑橋實驗小學里的每一個場景、每一個資源,都是學校美育的動能。

在“天空之城”內,開展“大師課”,場域摒棄傳統舞臺形式,演講者站在與觀眾平齊的低位,繪本大師、舞蹈家、作家等在此分享人生故事,給孩子成長的啟迪;在“筑橋音樂廳”內,開展音樂劇、演奏會、主題演講等活動,讓學生聽到藝術的美、看到世界的美;在音樂廳延伸的玻璃房內,開展詩歌展示、攝影作品展等活動,與鄉土情懷、漢字文化等進行融合。

食育課是筑橋小學的特色生活美學課程。在操場旁的菜地里,學生們種菜、摘菜,感受自然之美、觀察植物的生長、嗅聞不同香草的氣味。學生們還圍著菜地唱歌謠、做游戲、寫詩歌,“春天是大蒜苗在彎腰”“春天是小白菜在溫暖濕潤的泥土里生長歌唱”,美藏在孩子們的詩句里,也種在學生們的心里。

采摘活動結束后,孩子們來到主教學樓內的烹飪空間,帶著植物進行真實的學習與烹飪制作。教室按照季節變化進行打造,各色涼席、鮮花綠植、蔬菜瓜果、精致廚具……在潛移默化中給孩子美好的浸潤。食育課堂以“二十四節氣的探究”為主題開展跨學科教學,清明節,教師帶著孩子們榨取艾草汁制作青團;小滿節氣,教師帶著孩子們“拆解”小麥,了解小麥的構成……讓學生了解食物的文化底蘊,學會觀察、體會生活的美。

“美是教育的手段,也是教育的目的。”筑橋實驗小學希望給到孩子們的美,不僅是簡單的一節課,更是感受美好生活的能力。