四肢聯動康復訓練結合本體感覺神經肌肉促進技術訓練對腦卒中偏癱患者肢體功能的改善效果

【摘要】目的 探究四肢聯動康復訓練結合本體感覺神經肌肉促進技術對腦卒中偏癱患者肢體功能的改善效果,為臨床治療提供參考。方法 選取2022年1月至2023年12月鹽城市第一人民醫院收治的80例腦卒中偏癱患者為研究對象,根據隨機數字表法分為對照組與觀察組,各40例。對照組患者采用本體感覺神經肌肉促進技術訓練,觀察組患者在對照組基礎上聯合四肢聯動康復訓練。比較兩組患者上下肢運動功能、神經功能、平衡能力、生活質量。結果 訓練后,兩組患者上肢Fugl-Meyer運動功能評分量表(FMA)、下肢FMA、Berg平衡量表(BBS),且觀察組均高于對照組;兩組患者美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)評分均降低,且觀察組低于對照組(均P<0.05)。訓練結束后1個月,兩組患者腦卒中專用生活質量量表(SS-QOL)評分均升高,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 四肢聯動康復訓練結合本體感覺神經肌肉促進技術訓練應用于腦卒中偏癱患者效果較好,可改善運動和神經功能,提高平衡能力和生活質量,值得臨床應用。

【關鍵詞】四肢聯動康復訓練;本體感覺神經肌肉促進技術訓練;腦卒中;偏癱

【中圖分類號】R743.3 【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-2665.2024.14.0008.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.14.003

腦卒中是一種常見的臨床急性腦血管疾病,好發于中老年人群,以頭痛頭暈、意識障礙等為主要臨床表現[1]。近年來,隨著醫療技術水平的提高,腦卒中死亡率逐漸下降,但部分患者仍會遺留不同程度的運動、感覺障礙,導致肢體出現偏癱[2]。四肢聯動康復訓練、本體感覺神經肌肉促進技術訓練均屬于整體性訓練方式,其中,本體感覺神經肌肉促進技術訓練是通過刺激肌肉與關節的本體感受器改善患者的肢體運動平衡及步態,該技術強調多關節、多肌群的協同作用,具有全面性、科學性、有效性的優點[3]。而四肢聯動康復訓練可通過持續、規律的訓練,增強患者肌肉力量和耐力,促進患者肢體功能的恢復[4]。基于此,本研究探討四肢聯動康復訓練結合本體感覺神經肌肉促進技術對腦卒中偏癱患者肢體功能的改善效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2022年1月至2023年12月鹽城市第一人民醫院收治的80例腦卒中偏癱患者為研究對象,根據隨機數表字法分為對照組與觀察組,各40例。對照組患者中男性23例,女性17例;年齡58~76歲,平均年齡(67.45±3.12)歲;病程1.30~3.89個月,平均病程(2.43±0.80)個月;體質量61~75 kg,平均體質量(68.12±6.33)kg;腦卒中類型:腦梗死31例,腦出血9例;患肢位置:左側21例,右側19例。觀察組患者中男性22例,女性18例;年齡60~78歲,平均年齡(68.12±2.78)歲;病程1.07~3.78個月,平均病程(2.56±0.46)個月;腦卒中類型:腦梗死30例,腦出血10例;患肢位置:左側22例,右側18例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。本研究經鹽城市第一人民醫院醫學倫理委員會批準,患者及家屬均對本研究知情并簽署知情同意書。納入標準:⑴符合《中國各類主要腦血管病診斷要點2019》[5]中腦卒中的診斷標準,且經臨床檢查確診為偏癱;⑵腦卒中偏癱后初次接受康復訓練;⑶生命體征平穩,具有基本軀干控制能力;⑷年齡<80歲。排除標準:⑴存在嚴重心、肺等臟器功能障礙者;⑵存在精神疾病或認知功能障礙者;⑶存在嚴重骨質疏松或骨折者;⑷既往存在腦部腫瘤、腦外傷病史者。

1.2 治療方法 對照組患者采用本體感覺神經肌肉促進技術訓練:⑴康復訓練師全面評估患者運動功能、感覺功能、肌肉張力等,并依據評估結果制訂患者個性化康復訓練計劃。⑵語言指令、視覺引導、徒手接觸的配合應用。通過簡潔的語言指令,指導患者進行運動訓練,幫助其更好地集中注意力,提高運動的準確性、流暢性;通過鏡子、視頻等工具為患者提供視覺反饋,使其明確自己的動作姿勢,幫助其糾正錯誤動作,形成正確運動記憶;通過握法、按壓、推動等動作接觸患者的皮膚暴露部位,如手、足的掌面或背面,激發患者本體感受。⑶抗阻力運動。患者取合適體位,通過彈力帶、啞鈴或康復治療師徒手提供阻力,訓練患者肌肉力量,可根據其表現與能力適當提升阻力。⑷被動與主動運動。通過手法接觸、牽張、擠壓偏癱側肢體,幫助患者完成被動運動,以增加關節活動度,提高肌肉柔韌性;同時指導患者進行主動運動,包括肌肉收縮、放松、協調運動等。⑸給患肢施加最大阻力,進行對角線模式的全程運動,或維持等長收縮的前提下,使患者能承受最大外力,促使患側上肢癱瘓肌肉的收縮強度增加,肢體活動范圍加大,配合深呼吸、肌肉放松訓練等,緩解患者肌肉緊張,減輕疼痛。

觀察組患者在對照組基礎上進行四肢聯動康復訓練:訓練前,告知患者及家屬儀器設備使用方法及注意事項等,指導患者調整把手與座椅距離、椅背角度、拉桿旋轉等,確保患者處于舒適狀態,避免過度拉伸。使用綁帶固定患者的患側手腳,啟動四肢聯動康復訓練儀(湖南瑞哈博醫療科技有限公司,湘械注準20222191002,型號:AL280-S),依據患者個人情況選擇合適的阻力、運動模式,如模擬步行、力量訓練等。初始熱身時選擇緩慢、平穩的訓練,同時監控患者步頻、代謝當量、載荷等數據,持續訓練約10 min。熱身結束后,依據患者的自身反應和設備反饋適當調整訓練強度與模式,持續訓練約30 min。然后在5~10 min內,將訓練強度逐漸降低至無,幫助患者安全地脫離訓練器,并觀察患者身體狀況。

兩組患者均訓練1次/d、6次/周,持續訓練6周,訓練結束后1個月進行隨訪。

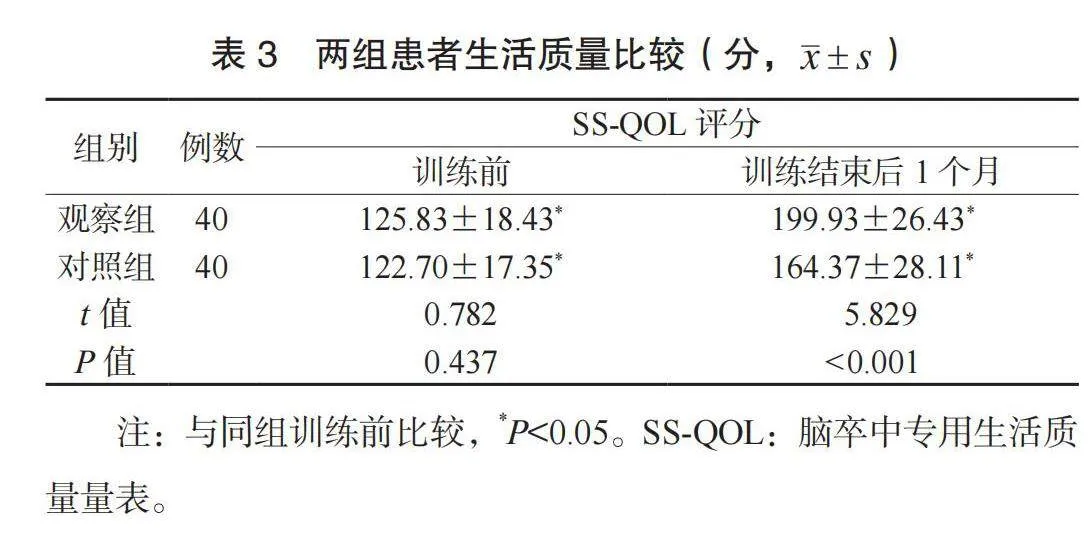

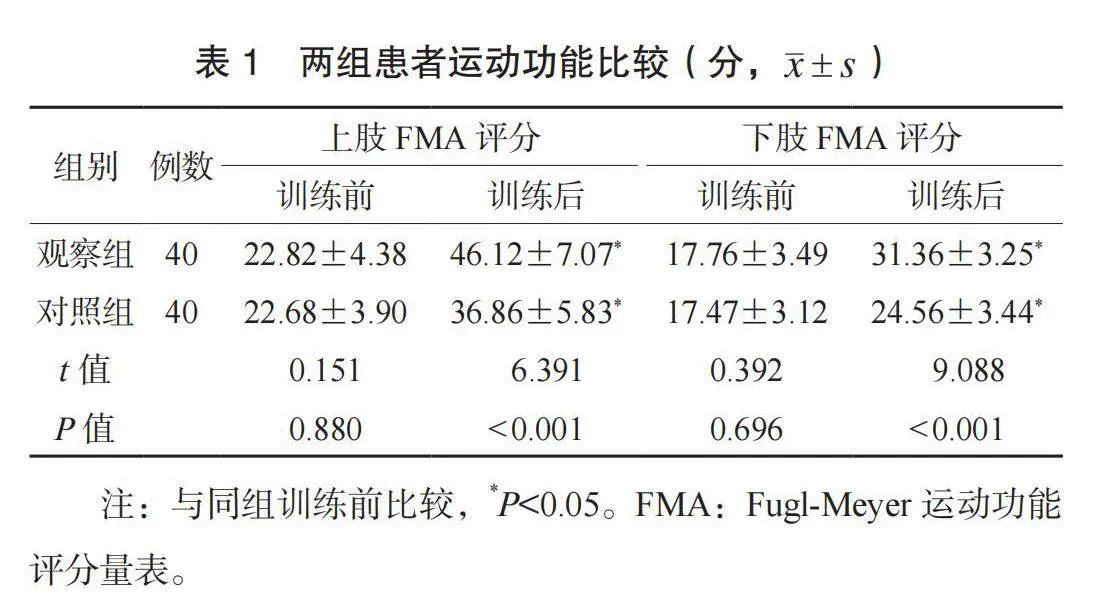

1.3 觀察指標 ⑴上、下肢運動功能。于訓練前后,使用Fugl-Meyer運動功能評分量表(FMA)[6]評價兩組患者上、下肢運動功能。上肢功能包括屈肌協同運動、伸肌協同運動、手指靈活度、腕穩定性等10個維度,共33個項目,分值0~66分;下肢功能包括協調能力與速度、反射亢進、伴有協同運動的活動等7個維度,分值0~34分,分值與患者運動功能呈正相關。⑵神經功能、平衡能力。于訓練前后,分別采用美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)[7]、 Berg平衡量表(BBS)[8]評估兩組患者神經功能、平衡能力。前者包括11個項目,滿分42分,分值與患者神經功能恢復質量呈負相關;后者包括無支撐站立、閉眼站立等14項功能性活動項目,滿分56分,分值與患者平衡能力呈正相關。⑶生活質量。訓練結束后1個月對兩組患者進行隨訪,使用腦卒中專用生活質量量表(SS-QOL)[9]評估兩組患者生活質量,采用5級評分法(1~5分),滿分245分,分值與患者生活質量呈正相關。

1.4 統計學分析 采用SPSS 26.0統計學軟件進行數據分析。計量資料以(x)表示,采用t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者運動功能比較 訓練后,兩組患者上、下肢FMA評分均升高,且觀察組均高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

2.2 兩組患者神經功能、平衡能力比較 訓練后,兩組患者NIHSS評分均降低,且觀察組低于對照組;兩組患者BBS評分均升高,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

2.3 兩組患者生活質量比較 訓練結束后1個月,兩組患者SS-QOL評分均升高,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

3 討論

腦卒中偏癱患者感覺、運動、認知功能會受到不同程度損傷,導致關節活動度受限,雙下肢肌力減弱,從而影響運動及平衡功能[10]。腦卒中偏癱患者的康復是一個綜合性的過程,涉及多個方面,故更加需要科學、有效、全面的康復訓練。

本研究結果顯示,訓練后,兩組患者上肢FMA、下肢FMA、BBS評分均升高,且觀察組均高于對照組;訓練結束后1個月,兩組患者SS-QOL評分均升高,且觀察組高于對照組,提示四肢聯動康復訓練結合本體感覺神經肌肉促進技術訓練可改善腦卒中偏癱患者肢體與運動功能。分析原因為,本體感覺神經肌肉促進技術訓練強調多關節、多肌群的系統性運動訓練,有助于增強患者關節的運動性、穩定性、控制能力;該技術還能通過手的接觸、語言口令、視覺引導影響運動模式,幫助患者更好地理解與執行訓練任務,提高訓練效果,進而提升肢體運動能力[11]。此外,本體感覺神經肌肉促進技術訓練有獨特的螺旋對角運動模式,可有效幫助患者放松肌肉,進而緩解疼痛[12]。而四肢聯動康復訓練是一種通過協同訓練四肢來促進偏癱肢體功能恢復的方法,其兼顧患側和健側肢體的活動,可促進肌肉力量和協調性的提升,有效改善偏543fceee93c57ad82cbe00973eaacfa110d6fd7a4301135e30d8149e613ce1d4癱患者的步態、平衡能力等。上述兩種訓練方式相結合,發揮協同作用,可進一步改善患者運動功能。

本研究結果顯示,兩組患者NIHSS評分均降低,且觀察組低于對照組。分析原因為,本體感覺神經肌肉促進技術訓練可通過關節的擠壓、牽引等動作提供本體感覺刺激,幫助患者感知和控制肢體的位置和運動,增強患者運動能力,提高其神經肌肉系統的反應速度和準確性;該技術還可調整感覺神經的異常興奮性,通過特定的刺激方法,如牽張、擠壓等,刺激大腦皮層活動,使神經系統更興奮,從而增加蛋白質含量,促使患者損傷的神經部位實現快速恢復[13]。而四肢聯動訓練則能通過刺激腦部神經元的連接和再建立,促進神經重塑,幫助患者恢復學習和運動技能、日常生活技能等;另外,四肢聯動訓練時患者足底皮膚觸、壓覺和踝關節的本體感覺輸入會被激發并傳遞到中樞神經系統,引起皮質和反射途徑的特異性反應,促使腦組織通過結構和功能的調整與重組,來恢復和代償失去的功能。本研究結果顯示,訓練結束后1個月,兩組患者SS-QOL評分均升高,且觀察組高于對照組。分析原因為,患者經四肢聯動康復訓練后恢復運動功能,包括肌肉力量、協調性、平衡能力等,能夠獨立地進行日常生活活動,如行走、坐立等,從而提高生活質量;同時,該訓練還能通過運動帶來的愉悅感和成就感,改善心理狀態,增加參與康復訓練的積極性,進一步提高生活質量。

綜上所述,四肢聯動康復訓練與本體感覺神經肌肉促進技術結合應用于腦卒中偏癱患者,可顯著改善患者運動與平衡功能,恢復神經功能,提高生活質量,值得臨床應用。但本研究納入樣本量較少,后續研究需擴大樣本量、開展多中心的研究繼續探究。

參考文獻

呂鄭茜,趙洋洋,張水亮.基于本體感覺神經肌肉促進技術的康復訓練在卒中恢復期患者中的應用效果[J].中國民康醫學, 2024, 36(2): 70-73.

Wang W, Wang D, Liu H, et al. Trend of declining stroke mortality in China: reasons and analysis[J]. Stroke Vasc Neurol, 2017, 2(3): 132-139.

周玉靜,陳芳,劉秋怡,等.本體感覺神經肌肉促進技術對腦卒中下肢偏癱患者運動功能和日常生活能力的影響[J].護理實踐與研究, 2020, 17(16): 68-70.

練汝華.四肢聯動康復訓練應用于腦卒中偏癱患者的效果分析[J].數理醫藥學雜志, 2022, 35(7): 1091-1093.

中華醫學會神經病學分會,中華醫學會神經病學分會腦血管病學組.中國各類主要腦血管病診斷要點2019[J].中華神經科雜志, 2019, 52(9): 710-715.

胡國金,孫秀麗,張義發,等. Fugl-Meyer量表在腦卒中鏡像治療中應用及與FIM量表相關性分析[J].臨床薈萃, 2019, 34(2): 116-119.

KWAH L K, DIONG J. National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS)[J]. J Physiother, 2014, 60(1): 61.

王惠娟,張盛全,劉夏,等.動態平衡儀與Berg量表用于評定偏癱患者平衡功能的相關性分析[J].中國康復醫學雜志, 2013, 28(4): 339-343.

egris N, Devilliers H, Daumas A, et al.French validation of the Stroke Specific Quality of Life Scale(SS-QoL)[J]. NeuroRehabilitation, 2014, 2(1): 17-27.

吳雪嬌,彭廣衛,沈小花,等.本體感覺神經肌肉促進技術和下肢機器人對腦卒中后下肢運動和自動態平衡功能的影響[J].中國康復醫學雜志, 2023, 38(12): 1677-1682.

陳蘭英,段艷芹,楊輝,等.持續性被動康復訓練聯合中藥離子導入對腦卒中偏癱患者肢體功能及滿意度的影響[J].西部中醫藥, 2021, 34(6): 123-126.

徐雪迪,趙凱,陳巖,等.神經肌肉本體感覺促進技術聯合肌內效貼對腦卒中患者上肢運動功能的影響[J].康復學報, 2023, 33(2): 121-126.

夏雪,王立娟,馬文靜.個性化護理聯合神經肌肉本體促進技術在提升腦卒中急性偏癱患者運動能力中的價值[J].中國急救復蘇與災害醫學雜志, 2020, 15(z1): 105-106.