超聲引導下連續性股神經阻滯麻醉對全膝關節置換術后患者的鎮痛效果

【摘要】目的 探討超聲引導下連續性股神經阻滯麻醉對全膝關節置換術(TKA)患者的鎮痛效果,為臨床治療提供參考。方法 選取2021年9月至2023年9月灌云縣人民醫院收治的60例經TKA治療的患者為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各30例。對照組患者接受自控鎮痛(PCA)治療,觀察組患者接受聲引導下連續性股神經阻滯麻醉治療。比較兩組患者疼痛程度、患肢股四頭肌肌力評分、患肢屈膝角度和伸膝角度、不良反應發生情況。結果 兩組患者視覺模擬量表(VAS)疼痛評分、患肢股四頭肌肌力評分、患肢屈膝角度、患肢伸膝角度均具有時間、組間、交互效應差異。兩組患者術后48 h VAS疼痛評分均低于術后4、6、12、24 h,兩組患者術后24 h VAS疼痛評分均低于術后4、6 、12 h,兩組患者術后12 h VAS疼痛評分均低于術后4 、6 h,兩組患者術后6 h VAS疼痛評分均低于術后4 h,且觀察組均低于對照組;兩組患者術后48 h 患肢股四頭肌肌力評分均高于術后4、6、12、24 h,兩組患者術后24 h 患肢股四頭肌肌力評分均高于術后4、6 、12 h,兩組患者術后12 h患肢股四頭肌肌力評分均高于術后4 、6 h,兩組患者術后6 h患肢股四頭肌肌力評分均高于術后4 h,且觀察組均高于對照組;兩組患者術后72 h 患肢屈膝角度均大于術后24、36、48、60 h,兩組患者術后60 h 患肢屈膝角度均大于術后24、36 、48 h,兩組患者術后48 h 患肢屈膝角度均大于術后24、36 h,兩組患者術后36 h 患肢屈膝角度均大于術后24 h,且觀察組均大于對照組;兩組患者術后72 h 患肢伸膝角度均小于術后24、36、48、60 h,兩組患者術后60 h 患肢伸膝角度均小于術后24、36 、48 h,兩組患者術后48 h 患肢伸膝角度均小于術后24、36 h,兩組患者術后36 h 患肢伸膝角度均小于術后24 h,且觀察組均小于對照組(均P<0.05)。觀察組患者不良反應總發生率低于對照組(P<0.05)。結論 超聲引導下連續性股神經阻滯麻醉對TKA患者的鎮痛效果較好,對患肢股四頭肌肌力的影響更小,有利于改善患肢屈膝與伸膝功能,且安全性較高,值得臨床應用。

【關鍵詞】超聲引導;連續性股神經阻滯麻醉;全膝關節置換術

【中圖分類號】R684 【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-2665.2024.14.0115.04

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.14.036

全膝關節置換術(total knee arthroplasty, TKA)是一種可重塑膝關節功能的術式,臨床常將其應用于膝關節外翻畸形、骨性關節炎、風濕性關節炎等疾病的治療[1]。 TKA將病變膝關節替換為人工關節,有效清除炎癥病灶,恢復膝關節功能[2]。術后鎮痛是該類疾病患者預后的關鍵,若鎮痛效果不佳,直接影響患者術后運動功能,從而影響TKA的療效[3]。目前,臨床針對TKA術后患者常采用自控鎮痛(PCA)方式治療,可能發生惡心嘔吐、頭暈、嗜睡等不良反應[4]。隨著術后鎮痛技術的發展,在超聲引導下連續性股神經阻滯麻醉應用范圍更加廣泛,該麻醉術式具有精確、便利等優勢,可增強鎮痛效果[5]。基于此,本研究選取灌云縣人民醫院收治的60例經TKA治療的患者為研究對象,探討超聲引導下連續性股神經阻滯麻醉對TKA患者的鎮痛效果,現報道如下。

1 資料與方法

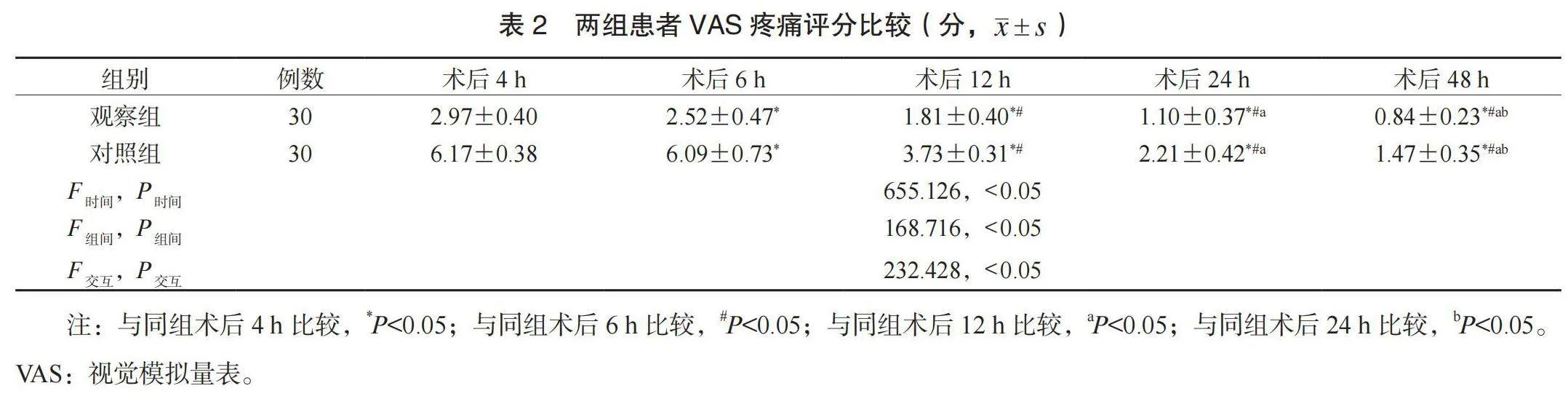

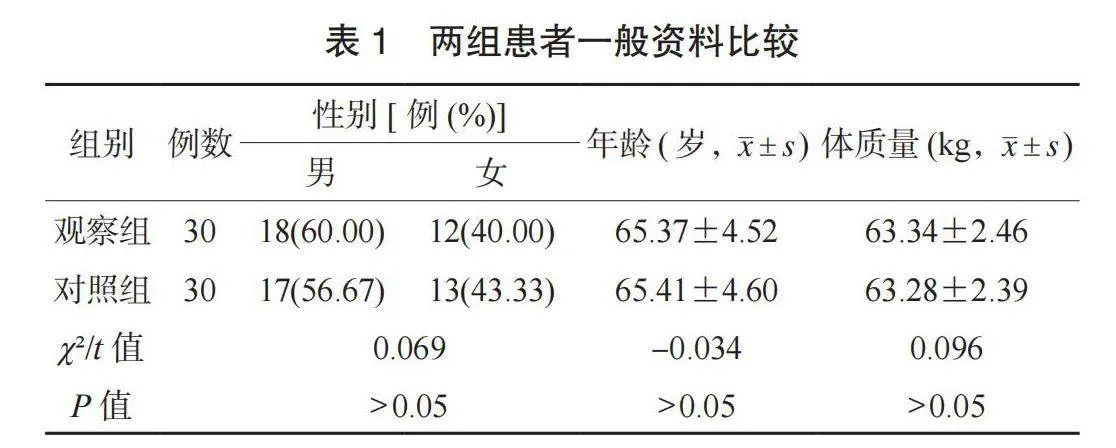

1.1 一般資料 選取2021年9月至2023年9月灌云縣人民醫院收治的60例經TKA治療的患者為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各30例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05), 組間有可比性,見表1。本研究經灌云縣人民醫院醫學倫理委員會批準,患者及家屬均對本研究知情并簽署知情同意書。納入標準:⑴符合TKA相關手術指征[6];⑵單側發病;⑶年齡>60歲。排除標準:⑴合并感染疾病者;⑵合并認知功能障礙者;⑶對本研究所使用藥物過敏者。

1.2 治療方法 兩組患者均在TKA術后接受鎮痛治療。對照組患者接受PCA治療:采用一次性使用電子控制鎮痛泵(浙江蘇嘉醫療器械股份有限公司,國械注準20173144155,型號: CP-E100-Ⅰ)泵注氟比洛芬酯注射液(廣東嘉博制藥有限公司,國藥準字H20233461,規格:5 mL∶50 mg)100 mg;枸櫞酸舒芬太尼注射液(江蘇恩華藥業股份有限公司,國藥準字H20203653,規格:10 mL∶50 μg)2.5 μg/kg,最大使用劑量為300 μg;鹽酸托烷司瓊注射液(西南藥業股份有限公司,國藥準字H20041374,規格:2 mL∶2 mg)2 mg;氯化鈉注射液(山西諾成制藥有限公司,國藥準字H14023708,規格:100 mL∶0.9 g)100 mL,泵注速度為2 mL/h。觀察組患者接受超聲引導下連續性股神經阻滯麻醉治療:緩慢靜脈注射鹽酸托烷司瓊注射液(西安迪賽生物藥業有限責任公司,國藥準字H20100070,規格:5 mL∶5 mg)2 mL;患者取仰臥位,并根據實際需求外展患肢,后利用彩色多普勒超聲診斷儀(汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司,國械注準20233060164,型號:Apogee 3800),將10 MHz探頭置于股溝韌帶下方2 cm處,進行超聲掃描,獲取清晰的股動、靜脈橫斷面超聲圖像,使用16 G套管針于大腿外側與超聲掃描平面成30 °夾角處進行穿刺;后以4 mL/h的速度持續輸注鹽酸羅哌卡因注射液(湖南科倫制藥有限公司,國藥準字H20234345,規格:10 mL∶100 mg)。

1.3 觀察指標 ⑴疼痛程度。于術后4、 6、 12、 24、 48 h,根據視覺模擬量表(VAS)疼痛評分[7]評估患者疼痛程度,滿分10分,分值越高提示患者疼痛越劇烈。⑵患肢股四頭肌肌力評分。于術后4、 6、 12、 24、 48 h,根據6級評分法[8]評估患者患肢股四頭肌肌力,滿分5分,分值越高提示患者患肢股四頭肌肌力恢復情況越好。⑶患肢屈膝角度和伸膝角度。于術后24、 36、 48、 60、 72 h記錄患者屈膝角度,正常為120 °~130 °,角度越大提示患者恢復情況越好;伸膝角度,正常為0 °,角度越小提示患者恢復情況越好。⑷不良反應發生情況。記錄患者不良反應發生情況,包括上腹部不適、惡心嘔吐、頭暈、嗜睡、尿潴留。不良反應總發生率=不良反應總發生例數/總例數×100%。

1.4 統計學分析 采用SPSS 26.0統計學軟件處理數據。計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗;計量資料以(x)表示,采用t檢驗,多時間點比較采用重復測量方差分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者VAS疼痛評分比較 兩組患者VAS 疼痛評分具有時間、組間、交互效應差異。兩組患者術后48 h VAS疼痛評分均低于術后4、 6、 12、 24 h,兩組患者術后24 h VAS疼痛評分均低于術后4、 6、 12 h,兩組患者術后12 h VAS疼痛評分均低于術后4、 6 h,兩組患者術后6 h VAS疼痛評分均低于術后4 h,且觀察組均低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

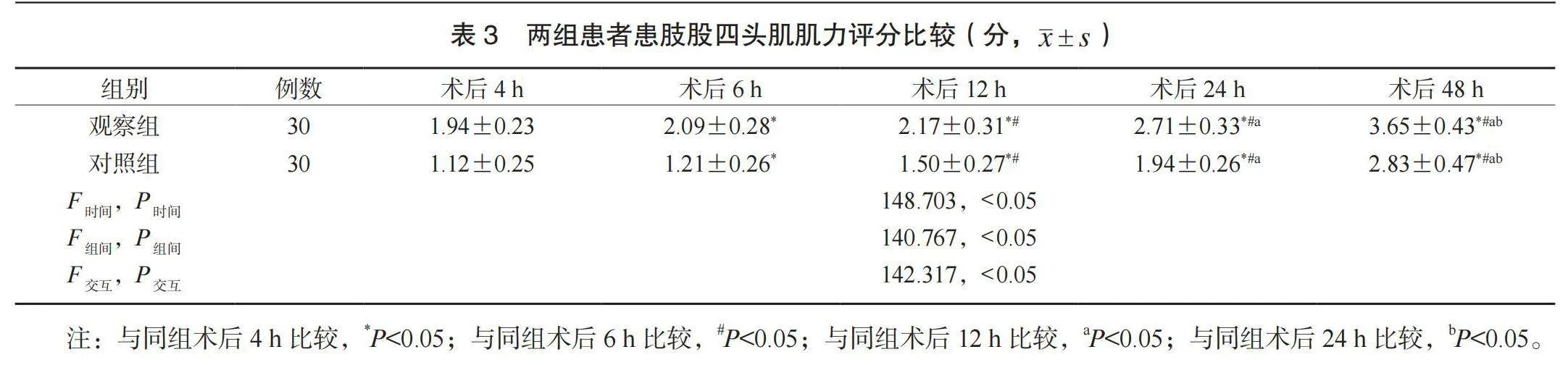

2.2 兩組患者患肢股四頭肌肌力評分比較 兩組患者患肢股四頭肌肌力評分具有時間、組間、交互效應差異。兩組患者術后48 h 患肢股四頭肌肌力評分均高于術后4、 6、 12、 24 h,兩組患者術后24 h 患肢股四頭肌肌力評分均高于術后4、 6、 12 h,兩組患者術后12 h患肢股四頭肌肌力評分均高于術后4、 6 h,兩組患者術后6 h患肢股四頭肌肌力評分均高于術后4 h,且觀察組均高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

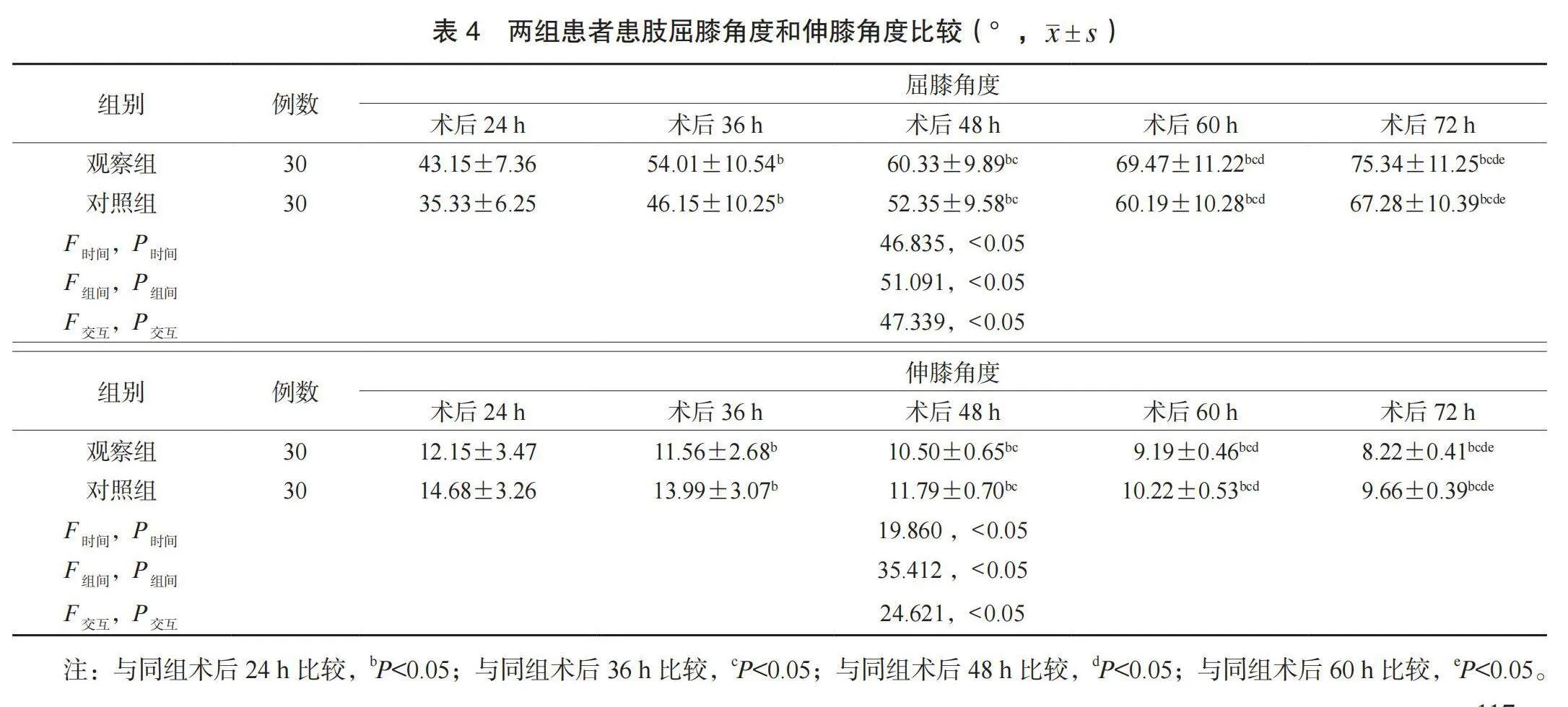

2.3 兩組患者患肢屈膝角度和伸膝角度比較 兩組患者患肢屈膝、伸膝角度均具有時間、組間、交互效應差異。兩組患者術后72 h 患肢屈膝角度均大于術后24、 36、 48、 60 h,兩組患者術后60 h 患肢屈膝角度均大于術后24、 36、 48 h,兩組患者術后48 h 患肢屈膝角度均大于術后24、 36 h,兩組患者術后36 h 患肢屈膝角度均大于術后24 h,且觀察組均大于對照組;兩組患者術后72 h 患肢伸膝角度均小于術后24、 36、 48、 60 h,兩組患者術后60 h患肢伸膝角度均小于術后24、 36、 48 h,兩組患者術后48 h患肢伸膝角度均小于術后24、 36 h,兩組患者術后36 h患肢伸膝角度均小于術后24 h,且觀察組均小于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表4。

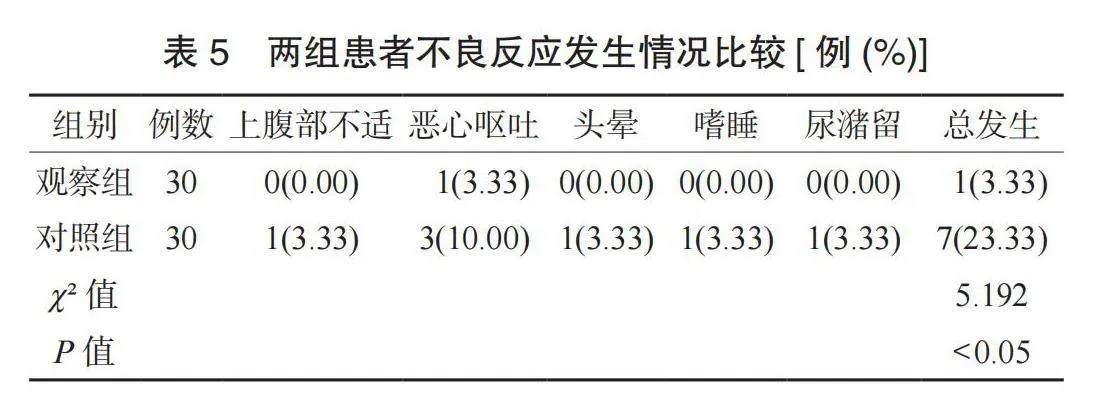

2.4 兩組患者不良反應發生情況比較 觀察組患者不良反應總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表5。

3 討論

TKA的手術時間長、創傷大、出血多,手術操作過程中會對機體造成損傷,導致應激反應,從而出現術后疼痛。因此,TKA術后鎮痛是提高膝關節病變患者預后的重要措施,不同的鎮痛方案對患者的預后有不同效果[9]。本研究結果顯示,兩組患者VAS疼痛評分、患肢股四頭肌肌力評分、患肢屈膝角度、患肢伸膝角度均具有時間、組間、交互效應差異。與術后4 h相比,兩組患者術后6、12、24、48 h VAS疼痛評分均降低,且觀察組均低于對照組;兩組患者術后6、12、24、48 h 患肢股四頭肌肌力評分均升高,且觀察組均高于對照組。與術后24 h相比,兩組患者術后36、48、60、72 h屈膝角度均升高,且觀察組均高于對照組;兩組患者術后36、48、60、72 h伸膝角度均降低,且觀察組均低于對照組。這提示超聲引導下連續性股神經阻滯麻醉鎮痛效果較好,對患肢股四頭肌肌力的影響更小,有利于改善患肢屈膝與伸膝。分析原因為,超聲引導下連續性股神經阻滯麻醉有助于醫師精準定位股神經及其分支位置,有效阻斷股神經在膝關節區域的信號傳遞,從而減輕患者術后疼痛感[10]。連續性股神經阻滯還能夠有效抑制有害刺激信號的傳遞,降低氨基酸受體活性,抑制炎癥因子的合成與釋放,從而緩解炎癥反應,避免免疫抑制發生,進而降低對患肢股四頭肌肌力的不良影響[11]。此外,該術式對機體的影響較小,可持續給藥,延長神經阻滯時間,持續減輕患者術后康復期疼痛,有助于患者早期進行康復訓練,康復訓練包括股四頭肌的力量恢復和關節活動度的恢復[12]。本研究結果還顯示,觀察組患者不良反應總發生率低于對照組,這提示超聲引導下連續性股神經阻滯麻醉安全性較高。分析原因為,超聲引導下穿刺過程實現了可視化,患者神經結構、神經位置清晰明確,使導管前端精準抵達股神經表面,提高阻滯鎮痛效果,降低麻醉藥物使用量,減少了麻醉藥物對患者機體的不良影響,從而減少不良反應的發生[13]。

綜上所述,超聲引導下連續性股神經阻滯麻醉對TKA患者的鎮痛效果較好,對患肢股四頭肌肌力的影響更小,改善患肢屈膝與伸膝功能,且安全性較高,值得臨床應用。

參考文獻

吳迪,司麗娜,武麗珠,等. 3D打印技術與計算機輔助設計應用在全膝關節置換治療重度膝關節骨關節炎中的可行性[J]. 中國組織工程研究, 2023, 27(13): 2051-2057.

刁乃成,戴益科,喻飛,等.脛骨平臺縮容技術聯合內側軟組織有限松解在全膝關節置換術中的應用[J].中華骨與關節外科雜志, 2023, 16(3): 226-231.

黃麗.關節周圍鎮痛藥物注射聯合靜脈自控鎮痛對老年全膝關節置換術后的影響[J].山西醫藥雜志, 2023, 52(18): 1410-1413.

閆學美,郎堡,于洋,等.無背景劑量的病人自控靜脈鎮痛在全膝關節置換術后的鎮痛效果觀察[J].濰坊醫學院學報, 2020, 42(4): 317-320.

易龍,馬炳,董曉宇. 快速康復外科理念下改良雞尾酒療法聯合超聲引導下股神經阻滯在全膝關節置換術中的應用[J]. 內蒙古醫科大學學報, 2023, 45(2): 193-196.

周宗科,翁習生,曲鐵兵,等.中國髖、膝關節置換術加速康復—圍術期管理策略專家共識[J].中華骨與關節外科雜志, 2016, 9(1): 1-9.

嚴廣斌.視覺模擬評分法[J/CD].中華關節外科雜志(電子版), 2014, 8(2): 34.

陳澤峰,崔麗英.關于肌力分級評定的探討[J].中華神經科雜志, 2010, 43(2): 86-86.

張宇,于天雷,楊波,等.超聲引導下連續股神經阻滯對老年全膝關節置換術后血流動力學及血液流變學的影響[J].臨床超聲醫學雜志, 2020, 22(2): 142-145.

張愛萍,許旭東.連續股神經阻滯用于全膝置換術后鎮痛效果的臨床觀察[J].中國當代醫藥, 2011, 18(34): 75-77.

閆金洪.全膝關節置換(TKA)術后連續股神經阻滯聯合關節周圍注射鎮痛及早期膝關節功能康復研究[D].西安:第四軍醫大學, 2013.

王日連,黃愛兒,曾舒.超聲引導下腘窩坐骨神經阻滯聯合股神經阻滯在膝關節以下手術的應用[J].影像研究與醫學應用, 2024, 8(13): 182-185.

鄧明瑞,李云,袁靜.超聲引導下連續股神經阻滯聯合局部浸潤麻醉對全全膝關節置換術患者疼痛介質水平的影響[J/CD].現代醫學與健康研究電子雜志, 2021, 5(4): 55-57.