通遼市草產業發展現狀問題及對策淺析

摘 要 內蒙古通遼市位于科爾沁草原腹地,天然草原面積比較大,草產業發展相對緩慢,尚未真正走出傳統的生產方式。草產業發展過程中存在種草規模相對較小、基礎設施配備不足、草原監管力量不足、資金兌現緩慢等問題。為發展好草產業提出了落實好草原發展規劃、做好草原生態保護修復工作、加快推進天然草原飼草產業、加快優質飼草種植基地建設、推進飼草料加工產業發展、構建草原生態旅游體系、加強禁牧休牧和草畜平衡監督管理工作、加強政策制度宣傳等。通過建立完整的草產業鏈系統,為草產業高質量發展做出貢獻。

關鍵詞 草產業;草原監管;草原生態旅游體系;科爾沁草原;內蒙古通遼市

中圖分類號:F326.3;F327 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.11.047

草產業是草原牧區經濟發展的基礎產業,但它屬于弱勢產業,尚未真正擺脫傳統“粗放型”與“掠奪式”的生產方式。為了草產業產量與產值的增長,往往對草原過度墾殖、掠奪式利用,造成自然資源與生態環境破壞,草產業生產受到制約的惡性循環,所以單靠發展第一產業牧區無法徹底擺脫草原保護和開發的困境[1]。內蒙古牧草產業在國家、自治區及地方政策、項目的拉動下,在企業不斷發力、社會資本大量注入的推動下,基礎空前加強,現代化建設程度明顯提高,技術應用與模式創新成效顯著,企業成為牧草產業的市場主體,節水灌溉、規模化、專業化、機械化和集約化成為主要生產方式,牧草產業區域化發展逐步凸顯,呈現出產業化發展的態勢,步入了起步發展的階段[2]。草產業要融入大生態建設,充分發揮草在山水林田湖草沙系統治理中的獨特和重要作用。要想生態好,必須種好草。天然草原是國家生態安全的重要屏障,是“地球皮膚”,是我國面積最大的陸地生態系統和綠色生態屏障,是中華民族的滋養“水塔”,是重要的生物基因庫,是人類可持續發展的“基因銀行”,也是重要的碳庫。草是山水林田湖草沙生命共同體的重要組成部分,對于農業綠色發展、鄉村振興等重大國家戰略實施意義重大。未來要強化草在山水林田湖草沙系統中的地位和作用研究,在以草為主的草原生態區和草牧業生產區、以林為主的林區、以沙為主的沙化地區等區域充分發揮草的功能,為建立山水林田湖草沙系統解決方案、提升生態系統服務價值,促進生產、生態和生活融合發展,建設生態文明和美麗中國貢獻“草的力量”[3]。注重在農區和半農半牧區,按照不同區域環境特點,建立具有經濟效益的產業模式,通過糧草結合、耕地草地結合、草牧結合、草經結合,促進第一產業、第二產業和第三產業的緊密結合,建立綜合完整的產業鏈系統,發揮草地耦合效應和綜合效益[4]。

1" 相關工作情況

1.1" 通遼市草產業概況

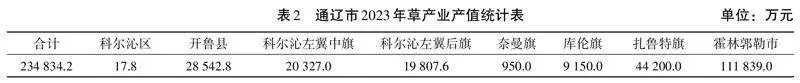

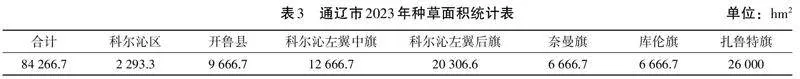

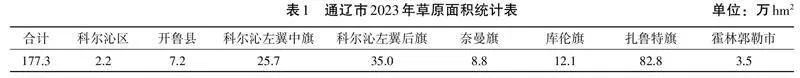

通遼市位于科爾沁草原腹地,草原面積為177.3萬hm2(見表1)。天然草原分為溫性草甸草原類、溫性干草原類、低地草甸類、沼澤類、山地草甸類等5大類,分別占天然草原總面積的23.83%、55.14%、20.71%、0.06%、0.26%。天然草原植物有110科446屬1 169種,其中有飼用價值的578種。天然草原每公頃產干草300~600 kg,打草場每公頃產干草2 100~3 000 kg,年可利用牧草貯量約為100萬t,產值12億元。2023年,通遼市完成人工種草改良8.4萬hm2,飼草種植面積35.7萬hm2,飼草料儲備總量2 400萬t以上,秸稈儲備600萬t以上。通遼市現有內蒙古額侖生態集團有限責任公司、內蒙古中科羊草農業發展有限公司、開魯縣林輝草業種植有限責任公司、扎魯特旗藍石草業技術服務有限公司等10余家重點飼草企業。2023年通遼市草產業總產值23.5億元(見表2)。其中,草原旅游與休閑服務產值11.7億元,草種植及割草產值10.6億元,飼草加工產值1.2億元。通遼市天然草原面積比較大,但草產業發展相對緩慢,尚未真正走出傳統的生產方式。通過建立完整的草產業鏈,能夠提高草產業各環節產量和效益,為草產業高質量發展做出貢獻。

1.2" 草原保護修復及種草改良工作

以保護和恢復草原植被為核心,堅持尊重自然、因地制宜、分類施策原則,實施草原生態修復治理工程、山水林田湖草沙一體化保護和修復工程。根據不同區域草原退化沙化程度和特點,采取不同的草原生態修復治理模式,優化草群結構、優勢種和建群種,提高草原植被蓋度、產草量,增強牧草抗逆性和穩定性,促進草原生態快速恢復[5]。堅持以民生為重點,采取靈活多樣的方式,將生態建設任務直接落實到農牧戶,讓農牧民享受更多的生態紅利,調動農牧民積極性,加快草原保護修復項目落地和實施。2023年通遼市完成人工種草任務8.4萬hm2(見表3)。

1.3" 草種繁育工作情況

以中科羊草為主,逐步擴大草種繁育基地規模,鞏固提升草種繁育能力,依托中國科學院植物研究所中科羊草團隊的技術支撐,通遼市已建成中科羊草草種繁育基地2 800 hm2。2023年,完成草種繁育基地鞏固提升任務1 333 hm2,落實新建草種繁育基地1 866 hm2,已完成播種866 hm2。種植中科羊草第三年達到高產期后,每公頃產草種225 kg,草種收購價格60元·kg-1,草種每公頃收入13 500元;每公頃產干草約9 000 kg(7月和9月可各收一茬),干草1.6元·kg-1,干草收入14 400元;草種基地年每公頃總收入27 900元。

2" 存在的主要問題

2.1" 種草擴繁用地緊張

目前,在草原上只允許以免耕補播形式種植牧草,國土“三調”成果公布施行后,水澆地大量增加,草地大量減少,且地塊零散,而中科羊草制種基地尤其是高產田需機械化連片耕種收割作業,土地問題難以解決,完成內蒙古自治區和通遼市羊草擴繁、山水項目等壓力較大。

2.2" 水電井等基礎設施配備不足

新種植牧草地需要適當的澆灌以用于“保苗”,但新增種植的草地大多土壤條件較差、不具備井電配套設施,不具備種植牧草的基本條件。

2.3" 牧草產業規模小、產業融合弱

當前羊草等產業處于發展初期,產業發展缺乏資金,機械化水平不高,產業規模較小,沒有形成“育繁推、產加銷”一體化產業鏈。羊草產業經濟、社會效益有待發掘,還需加大培育開發力度。

2.4" 草原生態保護任務繁重,草原監管力量不足

通遼市是農牧業大市,受經濟社會發展水平和長期農牧業生產經營方式影響,特別是在糧食和農畜產品價格上漲、農牧業“利好”的情形下,很容易滋生亂墾濫牧傾向。已治理區域受氣候持續干旱、地下水位下降及不合理開發利用等因素影響,現有植被存活受到嚴重威脅,植被群落尚不穩定,草原沙化、鹽漬化等問題依然突出。隨著基層草原工作站被撤銷,基層管護和執法隊伍力量越顯薄弱,草原資源保護“打、防、控”一體化執法難以到位。難以對禁牧區和草畜平衡區放牧牲畜進行有效全范圍監管,導致破壞草原的違法行為時有發生。

2.5" 草原保護修復資金兌現慢

近幾年各項目旗縣資金兌現進度有的明顯變慢,項目建設單位完成建設任務后不能及時撥付資金,造成無法進行竣工決算及審計,嚴重影響項目驗收,且影響自治區本級專項資金項目向通遼市的傾斜及支持。

3" 發展對策

3.1" 落實好草原發展規劃

依據《通遼市“十四五”林業草原保護發展規劃》,到 2025年,草原綜合植被蓋度穩定在 65%左右;禁牧區面積為132.7萬hm2,草畜平衡面積為 54.9萬hm2;累計完成種草和草原改良任務 50萬hm2;草原火災受害率控制在2‰以內;草原有害生物成災率控制在 10%以內;草原網格化監管體系基本建立;草原監測評價體系基本成熟。推動草產業高質量發展,提升天然草原生產能力,建設一批標準化、集約化、生產力穩定、產業化經營的草種繁育基地,培育一批現代化草種業龍頭企業,提升產業競爭力。

3.2" 做好草原生態保護修復工作

落實使用好中央財政草原修復資金,實施草原生態修復治理。完成建設任務定位上圖工作,開展項目實施效果監測,科學評價項目效益。堅持尊重自然、因地制宜和量水而行的原則,科學布局和組織實施草原生態保護及修復重大工程,致力于提升草原生態功能,恢復草原植被,促進草原生態系統良性循環,切實增強草原生態系統穩定性,推進退化草原修復,促進草原合理利用,推動草原生態保護和修復新格局建設。調整牧區產業結構,發展生態畜牧業,因地制宜探索牧區可持續發展模式[1]。

3.3" 加快推進天然草原飼草產業發展

充分利用好天然草原資源,提升人工種草水平,為畜牧業發展提供充足飼草來源,加快草畜業發展,既改善草畜矛盾,增產增收,又有助于生態環境改善和民族經濟發展,用優質牧草改善生態環境,牧草用來飼喂牛羊牲畜,牲畜肉、奶產品反饋社會,提供健康綠色食品,實現生態效益、經濟效益和社會效益的共贏,讓草地、牲畜、生態得以和諧發展,著力推動畜牧業大市、強市發展。“十四五”期間,完成草種和草原改良面積約 50 萬hm2,為開展舍飼禁牧工作打好基礎。

3.4" 加快優質飼草種植基地建設

在科爾沁區、開魯縣、科爾沁左翼中旗、科爾沁左翼后旗等農牧結合區域,推進牧草和糧田輪作、低產牧草地改種高產牧草等結構調整,積極推廣糧飼兼用品種和優質飼草豐產栽培技術,鼓勵生產經營主體通過流轉土地,通過新種、改良和草田輪作,擴大優質飼草種植面積,既能滿足草畜平衡需求,惠民富民,也能推動草產業的發展。

1)結合鹽堿地改良,擴大中科羊草種植面積。重點在科爾沁左翼中旗、科爾沁左翼后旗、開魯縣等面積較大的鹽堿地推廣種植中科羊草。在開魯縣重點支持建設羊草繁育核心區,輻射帶動周邊地區,提升供給能力和種子質量。在科爾沁左翼中旗、科爾沁左翼后旗重點發展人工羊草種植基地,扶持中科羊草等龍頭企業、農牧民專業合作社發展羊草人工種植,培育一批“育繁推、產加銷”一體化經營的現代化專業龍頭企業。

2)以種植青貯玉米為主,堅持為養而種。穩定青貯玉米種植面積,擴大苜蓿、燕麥、羊草、檸條等優質飼草種植面積,加快建設規模化種植、標準化生產、產業化經營的現代飼草產業鏈發展模式,為畜牧業發展提供保障支持。增加青貯玉米種植,面積穩定在33萬hm2以上。引導龍頭企業向飼草優勢產區集中,推動青貯玉米種植、收割、加工、儲存、運輸、銷售全產業鏈一體化運營,探索“企業+農戶”“企業+合作社”等多種運行模式,形成穩定的產業聯合體。

3)在退化草原上免耕補播、混播當地適生的羊草、冰草等優質飼草。重點在扎魯特旗、科爾沁左翼中旗、科爾沁左翼后旗等地的退化草原上采取免耕補播的形式擴大羊草種植面積,提高天然草原植被覆蓋度,修復草原生態功能。

4)大力發展以錦雞兒為主的豆科、節水灌木飼草。重點在奈曼旗、庫倫旗等地發展檸條產業。扶優扶強,培育一批檸條飼料加工龍頭企業,探索通過“公司+基地+科研單位+農牧戶”等運營模式。推動檸條產品產、學、研聯合攻關,鼓勵龍頭企業開展檸條草粉、草顆粒、發酵飼料、揉絲等加工技術創新。做好檸條加工企業、合作社與檸條收獲主體的產銷對接工作。

3.5" 結合現代畜牧業發展,推進飼草料加工產業發展

積極引進草產品精深加工企業,初步形成種植、開發、加工、流通、倉儲、銷售協調發展的草產業體系。借助通遼市畜牧業強市的有利條件,引入飼草料加工、牧草種子清選加工、倉儲物流、有機肥加工等下游企業,實現產能升級跨越,有效推動當地農業、種植業、養殖業轉型升級,在市域內形成良好的示范作用,帶動畜牧業發展。

3.6" 構建草原生態旅游體系

結合通遼市草原資源和文化特色,挖掘草原文化、傳統文化、紅色文化、民俗文化,創新多樣化的旅游產品,做好“草原+”“畜牧+”文章,走草旅結合融合的發展路子。草原、森林、濕地旅游有機結合,舉辦草原旅游節、賽馬節、那達慕、音樂節、美食節、草原論壇、草原露營等特色節會,帶動牧區大力發展草原旅游,促進草原旅游產業快速發展。以霍林郭勒市、扎魯特旗、科爾沁左翼中旗天然草原區域為核心,以阿日昆都楞、額侖、阿古拉旅游小鎮及草甘、廟屯等旅游村屯為重點,以南部科左后旗、庫倫旗、奈曼旗的沙地草原為特色,打造具有地方特色,融合草原、森林、濕地、沙漠等多元化生態旅游產業品牌,助力鄉村振興,推進鄉村生態文化旅游事業發展,幫助農民增收,為通遼市生態保護、生態文明、生態旅游建設貢獻力量。

3.7" 加強宣傳,做好草原禁牧休牧和草畜平衡監督管理工作

廣泛宣傳《中華人民共和國草原法》《內蒙古自治區草原管理條例》《內蒙古自治區基本草原保護條例》《內蒙古自治區草畜平衡和禁牧休牧條例》《內蒙古自治區人民政府辦公廳關于礦產資源開發中加強草原生態保護的意見》等文件精神與相關地方性法規,提升民眾保護草原的意識。加強執法巡查,規范草原保護管理,開展好草原變化圖斑核查處置工作,依法依規打擊破壞草原資源行為,實現草原資源永續利用,推動草原生態保護建設和草產業高質量發展。

參考文獻:

[1] 閆志輝, 戎悅勝, 包祥. 內蒙古草產業可持續發展戰略研究 [J]. 草原與草業, 2018, 30(1): 29-32.

[2] 趙景峰, 夏紅巖, 哈斯巴特爾, 等. 內蒙古牧草產業創新發展與典型模式 [J]. 草原與草業, 2019, 31(1): 6-11.

[3] 韓貴清. 凝心聚力 篤行實干 奮力推進草產業高質量發展——韓貴清會長在第六屆(2023)中國草業大會和中國畜牧業協會草業分會換屆大會上的講話 [J].畜牧產業, 2023(8): 28-31.

[4] 盧欣石. 中國草產業的發展歷程與機遇 [J]. 草地學報, 2015, 23(1): 1-4.

[5] 毛玉樂, 包金剛, 劉忠義, 等. 加強草原保護修復 建設綠色鄂爾多斯 [J]. 內蒙古林業, 2023(9): 17-19.

(責任編輯:敬廷桃)