黃河流域農業高質量發展與生態環境耦合研究

摘 要:通過探究黃河流域農業高質量發展與生態環境耦合協調關系,為黃河流域生態保護和高質量發展提供科學參考依據,以黃河流域九省(區)為研究對象,基于2012—2020 年面板數據,運用熵值法、耦合協調度、空間自相關及空間計量模型研究農業高質量發展與生態環境的耦合協調特征,考察分析二者耦合協調度的時空格局演變與驅動因素。結果顯示:黃河流域農業高質量發展水平與生態環境水平均呈上升態勢,前者的區域格局以“上下游高,中游低” 為主,后者的區域格局以“中下游高,上游低” 為主;二者耦合協調度整體處于較低水平,下游的耦合協調度高于中上游,存在顯著的空間集聚效應;科技創新、農產品貿易對本省(區)農業高質量發展與生態環境耦合協調水平具有顯著作用,環境規制、科技創新與農產品貿易具有顯著的正向空間溢出效應,但各因素的空間影響程度不同。應因地制宜制定發展戰略,加強區域間協同合作,正確發揮政府和市場的作用,全方位促進耦合協調度的提升。

關鍵詞:農業高質量發展;生態環境;耦合協調度;驅動因素;黃河流域

中圖分類號:F323;X321;TV882.1 文獻標志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2024.07.003

引用格式:孫培蕾,焦小玲.黃河流域農業高質量發展與生態環境耦合研究[J].人民黃河,2024,46(7):15-21.

0 引言

農業高質量發展作為新發展階段的應有之義,需不斷提高農業發展質量、效率和效益,才能為實現農業現代化和社會主義現代化提供有力支撐。近年來,黃河流域農業發展在取得突破性進展的同時也面臨突出矛盾和挑戰,其中最為嚴峻的問題之一是來自生態環境的壓力。2019 年,習近平總書記明確提出,把黃河流域生態保護和高質量發展納入重大國家戰略。在此戰略背景下,深化黃河流域農業高質量發展與生態環境耦合協調的理論研究、明晰驅動二者耦合協調的因素,對探尋和制定黃河流域農業高質量與生態環境協調發展的可行性對策、統籌推進黃河流域生態保護和高質量發展均具有重要意義。

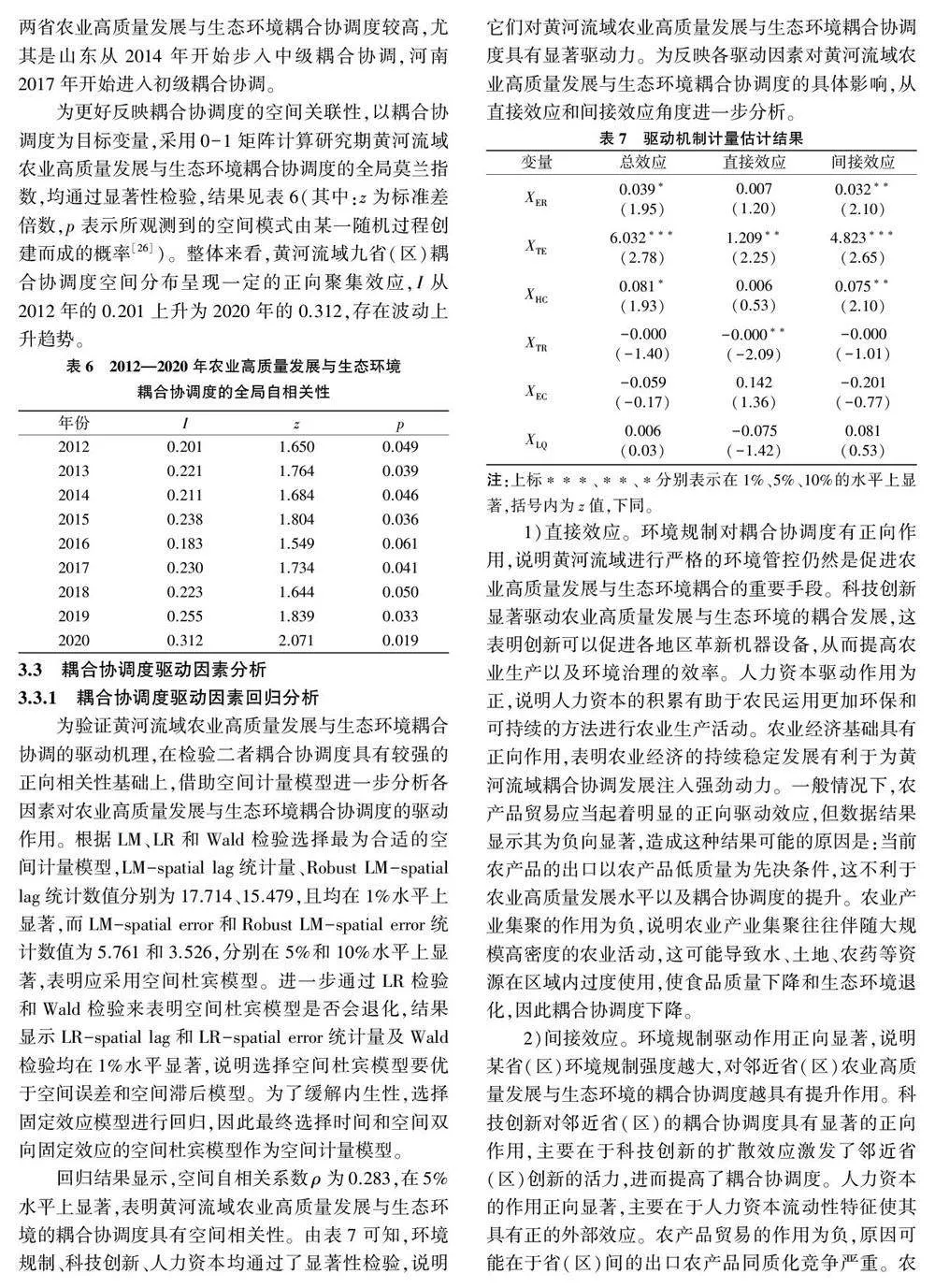

自高質量發展任務提出后,大致形成了關于黃河流域農業高質量發展的兩條研究路徑:第一條路徑為黃河流域農業高質量發展的思路,如方琳娜等[1] 從農業發展與生態保護、農業產業結構調整與自然資源匹配、農產品質量與農業產業效益提升角度進行分析;第二條路徑側重于實證研究[2-5] ,多集中于從不同視角構建黃河流域農業高質量發展的評價指標體系。對于黃河流域生態環境的研究,學者們[6-10] 除了關注流域的水資源利用、生態系統保護及生態補償,還關注生態環境與高質量協調發展問題。近年來,為了促進黃河流域農業高質量發展與生態環境之間的協調發展,學者們[11-13] 開始對兩者的耦合協調關系進行研究。綜上所述,關于黃河流域農業高質量發展與生態環境的相關探討日漸豐富,但很少有學者從空間角度進一步分析兩者耦合協調度的空間關聯性及其驅動因素。基于此,本文以2012—2020 年黃河流域九省(區)為研究對象,構建農業高質量發展和生態環境耦合的評價指標體系,運用熵值法對數據進行處理,測算耦合協調度,并通過空間自相關模型及空間計量模型對耦合協調度進一步研究,以期為探尋和制定黃河流域農業高質量與生態環境協調發展對策提供參考。

1 耦合協調及驅動機理分析

農業高質量發展與生態環境之間相互制約、彼此促進的關系可以視為兩者耦合協調的客觀表征。農業活動極大地影響著生態環境,既可能惡化生態環境,又可能使生態環境得到改善。其影響效應有4 種:一是技術效應。農業生產過程中化肥的過量施用產生的污染,會導致土壤中的一些金屬離子超標,造成土壤貧瘠、鹽漬化,因此通過革新農業的管理方法、引入科學施肥技術及建立農業技術作物影響評價中心,對環境進行實時檢測,從而可以改善生態環境[14] 。二是規模效應。在追求農業高產的過程中,盲目的土地擴張使得農業污染性要素的投入相應增加,打破了生態環境原有的平衡;同時農業生產規模擴大,有利于形成農業生產布局的連片化及組織化,提高要素的利用效率,促進生態環境質量改善。三是結構效應。農業生產結構中高污染、高排放行業比重的增加會抑制環境效率的提高[15] 。四是社會效應。當一部分農戶采用較為環保的農業生產方式取得一定經濟效益后,會帶動其他農戶進行相關學習和模仿,具體表現為人才效應和資源效應。人才效應是指生態環境的惡化會對人力資本產生驅趕效應,不利于提升農業人員的投入程度和技術知識水平,而好的生態環境對人力資本產生引流作用,原因是高技能的勞動者往往具有追求生態環境質量較好地區生活的意愿;資源效應主要指土地鹽堿化、荒漠化等生態環境的破壞導致土壤肥力下降,進而降低資源的有效使用率,同時對農業的生產產生影響。

在闡明農業高質量發展與生態環境的耦合協調機理后,進一步分析諸多因素對農業高質量發展與生態環境耦合協調度的影響。驅動因素的選擇要內外兼顧,既要包含外部驅動條件還要體現內部驅動因素。在外部條件方面,環境規制是其中一個重要因素,政府可以采取一系列行動和措施對高污染的企業進行排放控制,并對低耗能的企業進行激勵,從而提升生態環境質量,助推農業可持續發展,提高兩者的耦合協調度。以新業態、新模式、新產業為依托的科技創新不僅可以轉化為生產力,將創新要素融入農業發展的全產業鏈中,從生產端、制造端、流通端和消費端推動農業生產的質量與效益變革[16] ,而且可以減少資源的消耗量,提高能量的傳遞及利用效率,催生出更多環保產品。就人力資本水平而言,一方面人力資本會提升農業人員的投入程度及技術知識水平,所以預期人力資本對農業高質量發展具有促進作用[17] ;另一方面人力資本結構對環境污染的影響在不同發展階段有所不同,這種不同是由各發展階段的內生結構差異導致的[18] 。就內部因素而言,農產品貿易促進省(區) 勞動力的“出口”和水土資源的“進口”,帶動農業產業結構調整,減輕資源壓力,此外農業的生產者在貿易壁壘的倒逼下提高生產標準,學習綠色生產技術,客觀上有利于改善環境。農業經濟基礎與農業高質量發展、生態環境之間也存在緊密聯系。一方面,農業經濟水平的增長必然對農業高質量發展產生直接或間接影響;另一方面,根據環境庫茲涅茨曲線,在農業經濟增長的初期,經濟增長導致環境質量下降,當其超過某一臨界點后,經濟增長水平的提高有助于環境質量的改善。農業產業集聚的提升不僅能夠有效提高農業生產的效率,而且產業集聚的技術溢出效應及競爭效應也有利于提升生態效率[19] 。

2 研究設計

2.1 變量選取與數據來源

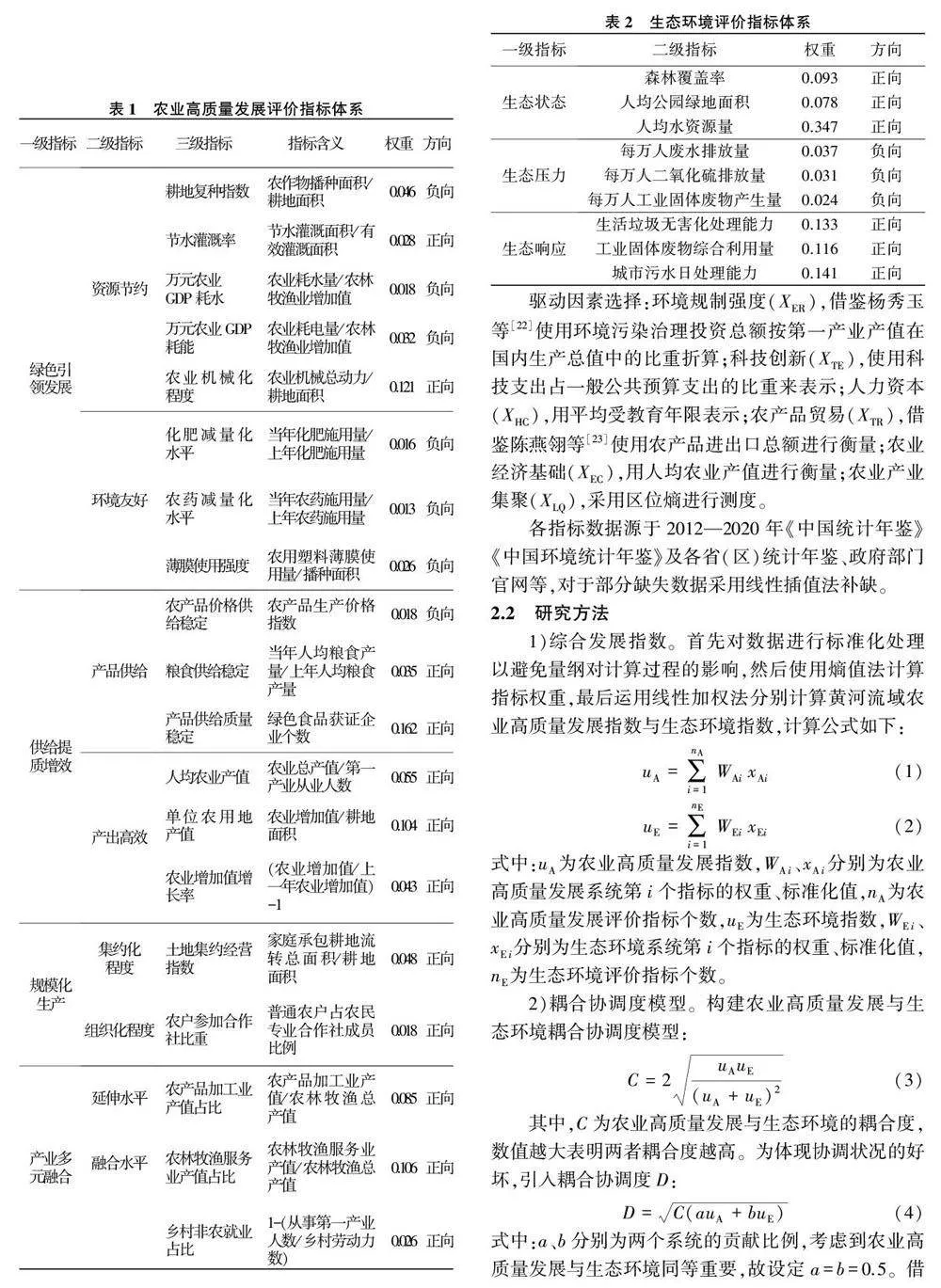

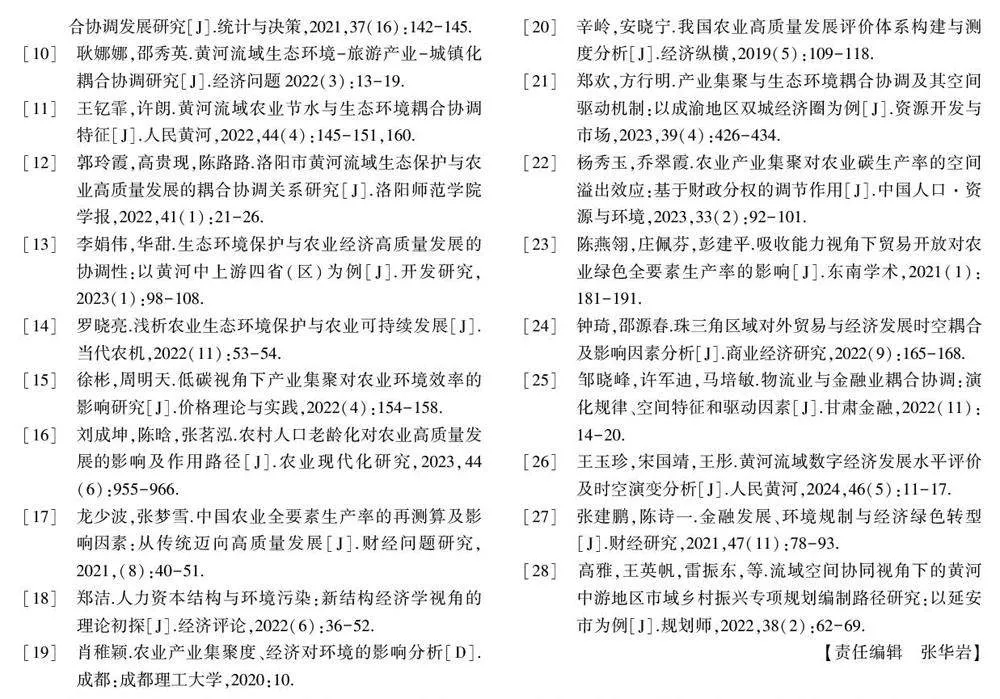

基于選取指標的科學性、合理性、代表性原則,參考辛嶺等[20] 的研究,構建了包括綠色引領發展、供給提質增效、規模化生產、產業多元融合4 個子系統在內的農業高質量發展評價指標體系,見表1。對于生態環境評價,借鑒已有研究[21] ,按照生態狀態、生態壓力、生態響應3 個方面構建指標體系,見表2。