從實踐到理論,“燉”出儀式的真味

我的德育工作之路是從設計新校區的開學儀式開始的,直到現在構建出學校德育課程體系。這一路,我將目光從眼前的瑣碎轉向未來,找到了德育的意義。

為“好看”而舉辦的儀式

當時,我校領辦的一所新學校正要投入使用,需要一個別開生面的開學儀式。為此,我們絞盡腦汁,力求讓這場儀式既深刻動人,又不失美感與創意。我們巧妙地將學校的自然景觀與開學儀式融為一體,精心策劃了多個環節。

最開始想到是“時光郵箱”創意,我們原本設想的是讓孩子們給六年后的自己寫一封信,卻忽略了一年級孩子不會寫字這個現實。于是,在儀式正式開始前,我們調整策略,讓孩子們口述心愿,由家長代筆填寫“心愿卡”。

接著,我們思考如何讓儀式更加觸動人心。感恩,成為我們設計的關鍵詞。于是,《成長手冊》制作活動應運而生。我們鼓勵家長在孩子進入小學前的暑假和孩子一起整理生活照片,共同制作孩子的第一本書。在制作過程中,家長回顧了孩子的成長過程,孩子感受到了父母無私的付出與愛,親子間的情感更加深厚。每個班還會推選一對家長和孩子在入學禮上展示。開學后,《成長手冊》將成為學生交流的媒介,孩子們通過它迅速熟悉彼此,建立友誼。

當時,為了好看,我們還設計了一個巨大的背景墻,造型是一本翻開的立體書。為了與我校特色場館“愛麗絲繪本館”相呼應,書名定為《愛麗絲夢游仙境》。立體書頁上還有一個小巧的兔子洞,家長和孩子可以走進去。制作這個背景墻花費了不少成本和精力,為了進一步發揮其價值,便增設了家長與孩子合影留念的溫馨環節。

想好了“心愿卡”、《成長手冊》、立體書合影三個環節后,我們才真正開始考慮如何在儀式中融入新校區的特色辦學理念——“想象力第一”。

好奇心能激發想象力,而提問正是好奇心最直接的體現。那么我們怎樣鼓勵孩子提問呢?他們提的問題怎樣留下痕跡呢?又該如何體現提問的意義呢?于是,我們策劃了一項活動:邀請每名孩子提出一個最想問而又解決不了的問題,請家長協助寫在“問號卡”上。我們把這些“問號卡”和“心愿卡”一起留存,等到孩子們六年級畢業時發給他們,看看問題有沒有解決。我們也希望他們能以“問號卡”上的問題為目標,激勵自己不斷學習。

為了確保這一過程的參與感與儀式感,我們決定在活動現場采訪一部分孩子,即時收集一些問題。為了更直觀、生動地展示這些問題,我們采納了領導的創意——打造一面“星空問號墻”。在璀璨的星空背景下,五彩斑斕的“問號卡”如同點點繁星,不僅象征著孩子們無窮無盡的好奇心,也寓意著他們的問題如同星辰般閃耀,引領他們勇敢探索未知的領域。

當時,我們的團隊傾注了大量心血,每一個設計都力求新穎獨特。如今,我再次審視這一切,不禁感到遺憾:那些精心策劃的儀式雖然在視覺上給人以美的享受,卻似乎僅僅停留在表面,未能真正觸及教育的本質。

為目的而重構的儀式教育課程

有了第一年的經驗,第二年同樣流程走下來,雖然活動開展得更加流暢,各個環節銜接得也比較好,但我總覺得還少了點什么。

恰巧當時的教育局領導要求全區學校的德育負責人好好梳理德育工作,提煉一個主題,深挖一個亮點。我想了很久,當年最有成績、最拿得出手的活動就是“新生入學禮”,于是,我決定以此入手,探索它與學校其他德育工作的內在聯系。

深入梳理之后,我驚喜地發現,學校的眾多活動均圍繞著“儀式”展開,如畢業典禮、入隊儀式、每月“文明禮儀之星”評比、每周一的晨會,等等。

我正思考著,又一個想法涌上心頭:德育工作本來就很瑣碎,這么多活動讓班主任應接不暇,疲于應付,何不將這些活動整合,依據時間脈絡進行有序規劃,打造系列德育活動呢?這樣一來,德育處便能提前規劃,按部就班地推進各項活動,讓班主任有足夠的時間去籌備、醞釀,將德育內容自然而然地融入隊課、班會課、品德課乃至談話、課間活動、小隊活動中,實現全方位、立體化的德育滲透。

于是,我從年度大活動著手,細致梳理每個學期的具體活動,還照顧到各儀式在月份上的均衡分布及每周晨會的內容。梳理完,我豁然開朗—bee938dcbc06d9833a592776119cfee6—這不僅僅是一份活動清單,還是一套完整的學校禮儀課程!我們可以圍繞“入學禮”“入隊禮”“成長禮”“畢業禮”4大核心儀式,結合每月的德育主題,通過每周晨會及日常行為規范訓練,循序漸進地開展禮儀教育,使其真正成為一門系統化的課程。

為教育意義而規劃的德育體系

儀式教育課程的基本框架已經構建起來,我便進一步將其與學校的《道德與法治》課程、戲劇教育、拓展活動等深度融合,打造一套全面而系統的德育體系。

例如,我重新規劃學校的常規儀式活動,從學生6年成長的全局出發,聚焦小學階段的3個重要時間節點,精心策劃4場儀式:一年級新生的“入學禮”,一年級下學期的“入隊禮”,十歲“成長禮”以及六年級的“畢業禮”。以前,這些儀式是沒有關聯的,現在,我打算用一些“線”把它們串起來,達到“1+1>2”的效果。

“時光郵箱”便是那根神奇的線。以往,它僅在“入學禮”時用過一次,而今,它將在4場儀式中亮相,陪伴學生度過整個小學階段。“入學禮”上,學生在家長的幫助下填寫“心愿卡”,寫下對長大的憧憬和對學校生活的期許;“入隊禮”上,同學們給自己寫一張小學階段“目標卡”;“成長禮”上,同學們可以好好思考一下畢業前想達成的心愿,給自己寫一封“鼓勵信”;“畢業禮”上,同學們要給3年后的自己寫一封“打氣信”,學校將會在3年后的中考前寄出,讓過去的自己給當下的自己鼓勁。從入學時的“心愿卡”,到入隊時的“目標卡”,再到“成長禮”的“鼓勵信”,直至畢業典禮上的未來寄語,學生每一次開啟“時光郵箱”,每一次閱讀自己過去的文字,都是一次心靈的觸動,一次成長的回望。如此,儀式教育便在潛移默化中培養了學生的規劃意識與目標意識,讓每一次活動都成為他們成長道路上的力量源泉。

每一次活動都少不了音樂,歌曲也是儀式的重要組成部分,也可以是串起系列儀式的那根“線”。例如,一年級新生踏入校門時,高年級學生在校門口合唱校歌,迎接新同學的到來;“入隊禮”上,《中國少年先鋒隊隊歌》響起,歌聲中滿是對未來的憧憬與奮斗的決心;“成長禮”上放生日歌或者共同創作的班歌;“畢業禮”上播放全體同學攜手創作的畢業歌。音樂的感染力加上同伴間的默契配合,這些歌曲在學生的成長路上留下“尊重”“友愛”“信任”的烙印。

……

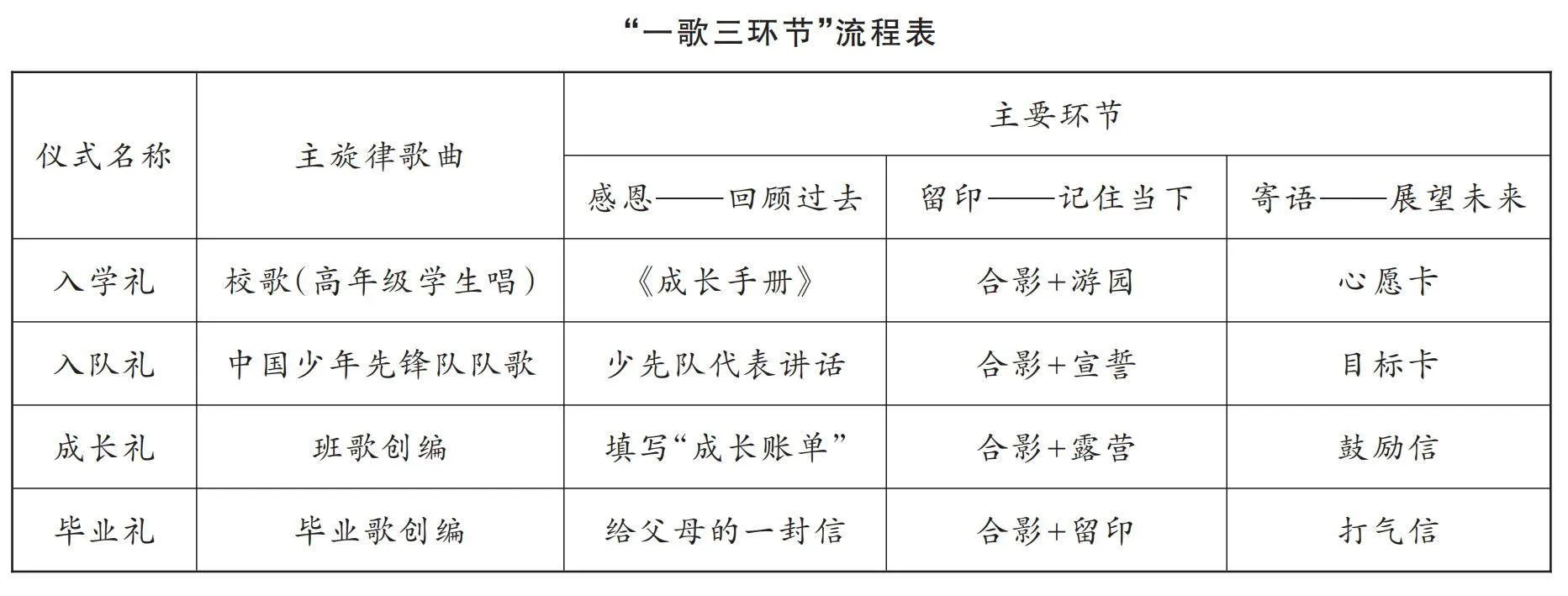

更進一步,我將所有儀式精煉為“一歌三環節”:每次儀式活動都按照“感恩——回顧過去”“留印——記住當下”和“寄語——展望未來”3個環節開展。具體流程見上表。

現實給了我非常積極的回應。從2014年起,我校每位畢業生都會在畢業典禮上給3年后的自己寫一封信。班主任保管這些信,直到他們九年級那年的五月寄出,為即將中考的他們加油鼓勁。從信中,我們可以看見學生對未來的憧憬與規劃,有的已悄然實現,有的還需努力,這無疑是對他們計劃意識、目標意識及行動力的有力培養,體現了儀式教育的深遠意義。

我在德育工作上的成長很有代表性,以前的我只是埋頭苦干,做了很多卻收效甚微。有了理論的指引后,我才發現可以用更少、更巧的力,達成更佳的效果。如今,站在學校德育的新起點,我深知前方道路雖艱,但已不再迷茫。這一轉變,并非一蹴而就,而要經時間沉淀,如同佳肴需經小火慢燉,方能熬出真味。

(作者單位:浙江省杭州市建新小學)