初中歷史跨學科作業設計的邏輯與路徑

摘 要:歷史跨學科作業是實現跨學科主題學習常態化實施的題中之義,它為培育學生對知識的整合性理解與在真實情境中解決問題的能力提供了平臺,也為“雙減”政策下創新作業形式、有效發揮評價功能明晰了方向。其實踐路徑有:圍繞核心概念與關鍵問題,于不同學科中尋找可跨點;對照教學目標與基本學情,制定跨學科作業評價目標;選擇適切載體,創設問題情境;立足思維過程,明晰評價標準。

關鍵詞:主題學習 跨學科作業 初中歷史 學業評價

《義務教育歷史課程標準(2022年版)》(下文簡稱“課標”)在“課程內容”層面新增“跨學科主題學習”,旨在加強學生運用多學科的知識與技能進行綜合探究的能力,從而轉變學習方式、發展核心素養。跨學科主題學習不僅可以在歷史課程10%的課時中專門實施,還可以融入日常的課堂學習評價與課外作業評價,常態化實施。

一、初中歷史跨學科作業設計的邏輯機理與核心價值

“跨學科”涉及兩個或以上學科。廣義上講,學科指由于學術專業分工而產生的現代學科,如歷史學、政治學等;狹義上講,學科指課程方案規定的課程設置,如歷史、道德與法治等。基礎教育中的“跨學科”側重狹義上的學科含義,通過課程整合彌補學科課程視野單一、壁壘森嚴的缺憾,強調學生綜合運用掌握的多學科知識、能力與思維去理解結構化的學科知識,解決真實情境中的復雜問題,其核心價值在于多元視野、綜合思維與實踐應用。當前條件下,以歷史課程為本位,進行歷史課程的跨學科實施是理性選擇。

課外作業是課堂教學的延續,主要包括鞏固和拓展兩種類型,前者旨在促進學生對知識的記憶與理解;后者旨在促進學生歷史思維能力與實踐活動能力的發展。[1]可見課外作業與跨學科主題學習具有功能一致性。學界早已提出設置“綜合性的歷史作業”以培養學生運用多學科知識解決問題的能力。[2]當下對跨學科作業設計的探討,無外是對已有研究與經驗的補充與適度重構。

基于學界對跨學科學習的闡述,[3]本文認為歷史跨學科作業是學生將所學歷史課程與其他課程的知識、能力與思維等結合起來,通過一定的載體(如主題、現象、問題、產品等),對歷史知識形成整合性理解和解決歷史問題的一種過程性評價方式。據此,歷史跨學科作業需要多學科融通,借助問題、項目等載體,突出在應用、探究的過程中建構意義。

由概念引申,實施歷史跨學科作業有如下意義:其一,為培育學生形成對歷史知識的整合性理解、提升在真實情境中解決問題的能力提供了平臺。其二,為跨學科主題學習的常態化實施指明了路徑。其三,為“雙減”政策下創新作業形式、有效發揮評價功能明晰了方向。“跨”只是手段,“用”才是目的。跨學科作業聚焦多學科知識的綜合應用,一定程度上能改變重復抄寫、機械訓練的作業樣態,指向減量提質增效。

二、初中歷史跨學科作業設計的實踐路徑與案例呈現

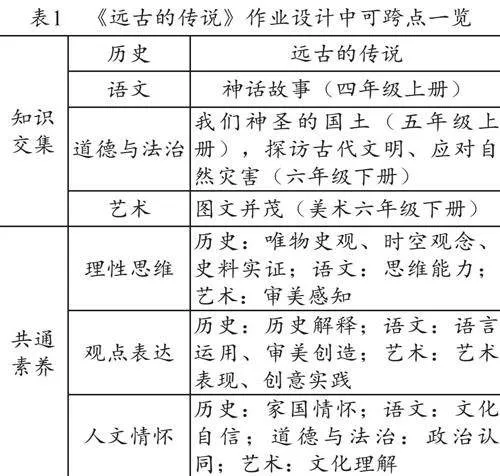

(一)圍繞核心概念與關鍵問題,于不同學科中尋找可跨點

核心概念指統括單元或單課主干史實的、具有一定理論內涵與價值取向的重要概念,[4]關鍵問題則是由一個或若干核心概念聯結而成基本結論的疑問化表達。核心概念與關鍵問題的確定方法即內容分解,將課標內容要求與教科書文本進行細化處理。以統編版《中國歷史》七年級上冊第3課《遠古的傳說》為例,課標要求是“通過古代文獻中記述的黃帝、炎帝等神話傳說,了解其中蘊含的歷史信息”,核心概念即神話傳說與歷史信息,關鍵問題即“黃帝、炎帝等神話傳說蘊含了哪些歷史信息?”上述分析構成了課堂學習評價與課外作業評價的立足點,也是尋找不同學科交集的參照點。

理論上講,尋找學科交集有向下兼容與向上兼容兩種方式,前者指利用學生已經學習過或正在學習中的其他課程知識、技能;后者指利用學生尚未學習,但義務教育課程方案與各科課程標準規定的內容,如學習曲轅犁(七年級內容)時,適度引入物理課程力學知識(八年級內容)。歷史課程跨學科實施應以向下兼容為宜,因為向上兼容意味著學生需超前學習其他課程知識,既增加學習負擔,又難以保證成效。除尋找知識交集外,還需尋找素養交集,以之作為作業設計與評價的參照。在《遠古的傳說》作業設計中,鑒于初中各科學習尚處于起步階段,故筆者主要根據小學課程尋找可跨點。

(二)對照教學目標與基本學情,制定跨學科作業評價目標

借用教學評一體化的話語,教學目標規劃了“學生要到哪里去”,而包括作業在內的學業評價就是要判斷“學生到了哪里”并促進“學生到達目的地”。通過學情分析,教師能夠診斷學生經過課堂學習后達到的學業水平及其與教學目標的差距,鎖定學生的疑點與難點,制定作業評價目標——它從屬于教學目標并對其進行補充,能進一步明確學生應運用多學科知識將關鍵問題解決到何種程度以及“跨”的限度。這里的“跨”不是為跨而跨,而是通過多學科聯通來攻克學科學習中的疑難點,實現對知識的活學活用與深度理解。

基于上述分析,筆者將《遠古的傳說》作業評價目標設計如下:

將部分神話傳說與考古發現、科學研究相對照,提煉其中蘊含的歷史信息,據此描述神話傳說的史料價值,能認識到神話傳說雖然無法與考古證據完全契合,但一定程度上反映了我國民族文化的豐富內涵(理性思維);初步學會用語言文字、藝術表現等形式表述自己對神話傳說的理解與認識(觀點表達);進一步認識中華文明源遠流長、多元一體,逐步形成尊重非物質文化遺產的態度(人文情懷)。

(三)選擇適切載體,創設問題情境

由概念可知,跨學科作業的載體多樣,可以是主題、問題、項目等,而微探究、微項目等載體為跨學科作業的常態化實施提供支撐——“微”意味著學生投入較少的精力即可完成,契合一線教學的現實關切與“雙減”政策的落地需要。選擇載體需依據學科交集與共通素養,確保擬定的學科均能參與到對關鍵問題的解決中。載體的具體呈現即問題情境,包括學生需要完成什么任務及依據的材料。

《遠古的傳說》作業以“揭秘神話傳說的歷史密碼”為主題,包括揭秘神話、創意表現兩個子項目,前者讓學生解讀神話傳說反映的歷史信息,后者讓學生通過文學、藝術等形式來表達對神話傳說的理解。作業提供了三組材料——阪泉之戰、黃帝戰蚩尤、大禹治水,均是小學語文教科書及配套閱讀叢書中的故事,并呈現解讀材料。學生需調動歷史、語文、道德與法治、美術等課程知識與共通素養,分組合作完成任務。限于篇幅,本文以“阪泉之戰”的設計為例,闡述基本思路。

材料一:阪泉之戰(出自王璐:《新課標名著小書坊:中國古代神話故事》,略)

材料二:黃帝統帥熊、羆、豹、虎,以雕、鷹、鳶為旗幟,證明了其超越單一氏族的影響力,這些動物代表的是以此為圖騰的氏族或部落。黃帝最初是氏族領袖(后演化為氏族部落保護神),在與別的氏族的交往中,黃帝氏族逐漸發展為黃河流域最重要的部落,并吸收其它氏族、部落圖騰——這也體現于作為黃帝部落圖騰的龍兼容了不同動物特征的事實。

最高神(整個部落的信仰)在形成過程中會兼并其他較小氏族部落的神,最高神也就被賦予了凌駕于其他神之上的特征。部落之間通過交往、戰爭逐漸融合,他們信仰的神隨之合并,這樣其中一個神的特點就被賦予到最高神身上。但必須得解釋為什么它們中的一個被奉為至尊而另一個卻被排除在外了,于是人們想象被淘汰的神是在戰斗中被擊敗了,它被淘汰就成了失敗的結果。

——茍波《中國古代黃帝神話中的儀式和圖騰研究》

任務:1.查找資料,列舉作為黃帝氏族圖騰的龍蘊含哪些動物的形象,依據材料二對該現象做出解釋。2.依據材料二,描述阪泉之戰故事中蘊含的歷史信息。3.任選其一完成:①圖文并茂:學校將舉辦非遺文化主題展覽,請創作一幅有關阪泉之戰某一情節及其所反映史實的簡筆畫或漫畫,并用簡潔的語言寫出創作意圖。②非遺申請:某地欲以阪泉之戰申報非物質文化遺產,請結合該神話傳說的內容與價值,嘗試寫一篇100字左右的申報書。

該作業借助歷史、道德與法治課程的知識與思維,對語文課程的故事進行再解讀,使學生形成整合性理解——“神話傳說雖有虛構特點,但蘊含了歷史信息”,再利用語文、藝術課程技能對這一理解進行轉化,指向“認識中華文明源遠流長、多元一體”。需要強調的是,跨學科作業并非意味著每一道題目都需要“跨”,而應根據怎樣才能更好地發展學生的歷史思維來靈活設置。在“大禹治水”的設計中,設問“有學者認為該傳說反映古氣候的變化,有學者解釋為海水倒灌引發的洪水災害及治理過程,可見對神話傳說的解釋有何特點?你對神話傳說的史料價值有哪些新認識?”就是單學科題目。

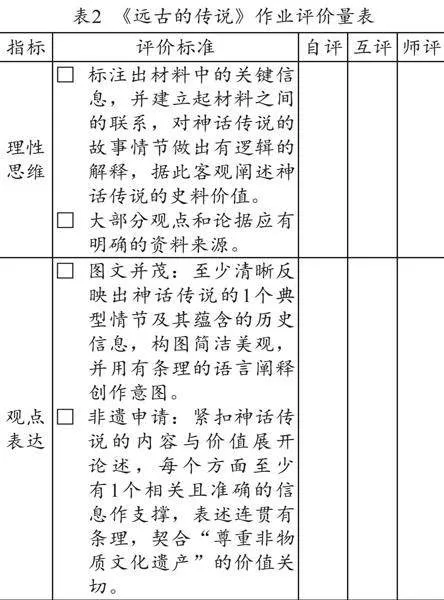

(四)立足思維過程,明晰評價標準

關于跨學科主題學習評價,課標提出三種方式:一是以歷史課程為本位,兼從多學科的角度評價學生表現;二是對學生的歷史素養進行評價;三是對學生表現出來的共通性素養進行評價。由于共通素養本就是對歷史課程核心素養與其它課程核心素養共性的提煉,其對素養的一般性闡述涵蓋了歷史課程核心素養的特殊性,故三種方式實質上均強調將學生的歷史核心素養表現作為主要評價指標。及至評價標準的制定,本文認為:其一,評價標準應指向歷史思維及其外化表現。其二,評價的目的在于改進,應有利于學生對評價進行學習。其三,評價標準應簡便具體可操作,并針對重點問題進行設置。《遠古的傳說》作業評價量表如下:

綜上所述,借助微探究、微項目等載體,跨學科作業是實現跨學科主題學習常態化實施的有效突破口,亦是推進初中歷史學業評價有效轉型的重要紐帶,承載著整合理解、實踐應用與價值引領的教育旨趣。

【注釋】

[1] 于友西、趙亞夫:《中學歷史教學法(第4版)》,北京:高等教育出版社,2017年,第243頁。

[2] 陳偉國、何成剛:《歷史教育測量與評價》,北京:高等教育出版社,2003年,第71頁。

[3] 夏雪梅:《跨學科學習:一種基于學科的設計、實施與評價》,北京:教育科學出版社,2024年,第6頁。

[4] 鄭流愛:《基于知識分類理論的歷史教材內容整合與建構》,《歷史教學(上半月刊)》2022年第11期,第64頁。

* 本文系山東省濟寧市基礎教育綜合改革項目“鄉村教師專業發展策略研究”(項目編號:394)、濟寧市兗州區2022年度教育科研課題“基于義務教育新課程標準的教學評一體化實踐研究”(課題編號:2022YK33)成果之一。