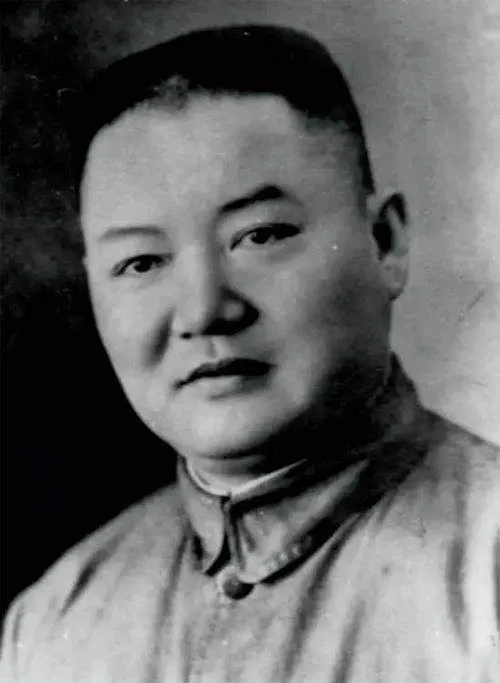

羅炳輝二三事

羅炳輝(1897-1946),漢族,云南彝良人。1929年7月秘密加入中國共產黨,11月在江西吉安領導靖衛大隊士兵起義,參加中國工農紅軍,歷任團長、旅長、第六軍第二縱隊長、第十二軍和第二十二軍軍長等職。1946年任新四軍第二副軍長兼山東軍區第二副司令員,領導棗莊戰役。同年6月21日在山東臨沂病逝并安葬于臨沂。1989年,羅炳輝被中央軍委確定為中國著名的36位軍事家之一;2009年9月,被評為100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范之一。

1939年春末夏初,羅炳輝率新四軍五支隊從皖南突破敵人的長江封鎖線,挺進到淮南皖東地區。經過三打來安城和半塔保衛戰,建立起從淮河南岸的蘇皖邊界地區直到淮河北岸的淮寶地區、縱橫各100多公里的淮南皖東抗日根據地。

“皖南事變”后,中央軍委發布命令,重建新四軍軍部,新四軍五支隊被改編為新四軍二師,由新四軍副軍長張云逸兼任師長,羅炳輝任主持實際工作的副師長,1942年任師長。期間,羅炳輝在淮南抗日根據地留下了許多動人故事。

軍人要智勇雙全

羅炳輝是人民軍隊早期少有的既善于帶兵打仗又善于練兵用兵的高級指揮員,他在實踐中總結歸納出關于軍事訓練的15條格言,比如,“天下無難事,只怕無恒心”“任何惡劣環境下,總是可以打開出路的”“要奮發才能上進,個人國家均是此理”“整訓為勝利,平時多流汗,戰時少流血”“革命軍人要有赴湯蹈火的精神”,等等。

羅炳輝經常利用戰斗間隙,把班排以上干部集合到操場上,給大家上軍事課。他一邊用手比劃一邊講,并且總是聯系實際,講得深入淺出,使得人人都能聽得懂。

有一次,羅炳輝上完軍事課后又提出一個問題:“如果遇上你一個人堅守在山頭上,子彈和刺刀、手榴彈都沒有了,只剩下一顆炸彈,許多敵人圍沖上來了,大家想想,你該怎么辦?”

說完,他就隨便叫起幾個人來回答。

“拼死算了,反正逃不了。”

“我拼命逃跑,或許有活著的可能。”

“等敵人都圍上來,我再引爆炸彈,與敵人同歸于盡!”

“等敵人距離靠近時,我把炸彈朝敵群里扔,趁炸彈爆炸的硝煙沖出敵人的包圍!”

…………

在眾多回答中,羅炳輝稱贊了第四種答案。他向大家解釋說,敵人沖上來時,見到你沒動靜,可能誤以為你的子彈全部打光了。而當你的炸彈扔向敵群爆炸后,不僅會炸死、炸傷一批敵人,而且會使其他敵人害怕得臥倒在地,這時便是逃脫的最佳時機。

不能忘了百姓甘苦

1941年春,羅炳輝來到盱眙縣東南方向的東陽、舊鋪一帶,動員群眾參軍支前。正值青黃不接的時節,老百姓沒飯吃,部隊給養也成了問題。糧食搞不到,供應跟不上,羅炳輝只得讓炊事員將部隊的一日三餐改為兩餐。即使這樣,炊事員們做飯時仍是捉襟見肘,時而斷炊。

炊事班老班長眼見羅炳輝日夜忙于工作卻經常吃不好飯,又著急又心疼。他就每天在駐地周圍轉轉,看有沒有什么可以替代糧食的東西給羅炳輝“改善”一下伙食。

老班長家在農村,家里沒田沒地,父子都靠扛長工、打短工來維持半饑半飽的生活,沒飯吃是常有的事。因此,他知道哪些野菜能充饑,哪些樹皮、樹葉能和糧食一起煮了吃。

一天午后,老班長見駐地東側一家屋后有一棵大榆樹,樹枝萌發了一層嫩嫩的綠葉,心里頓時高興起來:在老家,自己吃過榆葉面餅,也吃過榆樹皮磨出的炒面。于是,他把一只竹籃綁在腰上,“嗖嗖嗖”地爬上了樹,很快就摘了大半籃子榆樹葉。為啥沒有扒樹皮呢?因為他知道樹被扒了皮就會死掉,那就違反群眾紀律了。

從樹上下來后,老班長趕忙去掉籃子里的榆樹細枝和老葉,將嫩葉洗干凈后晾在伙房里。一個剛參軍不久的小戰士看到了這些葉子,他在老家也吃過榆樹葉,知道和其他野菜、野草比起來,榆樹葉的味道還是不錯的,只是吃多了解大便會很困難。

幾個人在伙房里這么一議論,大家都笑了起來,還齊聲夸獎老班長有辦法。誰知,這笑聲被剛從外邊回來的羅炳輝聽到了。在問明情況后,他立即扯開嗓門對老班長說:“你摘樹葉征得榆樹主人的同意了嗎?”“你把群眾家的榆樹葉都摘了,那他們一家人吃什么?”“你摘老百姓的榆樹葉子時,腦子里想過沒有?群眾觀點哪去了?”

剛才還滿是笑聲的伙房里頓時空氣凝固了。羅炳輝彎曲著右手手指,惱火地在桌面上敲著:“同志,現在正是青黃不接的時候,老百姓叫天不應、喊地不靈,國民黨三十三師又多次在這一帶搶掠,別看這幾把樹葉子,它可是群眾的救命糧!我們把它摘來吃了,和那三十三師還有什么兩樣?”

老班長聽了不由得腦門直冒汗,不住地用手搔著頭,只能囁嚅著:“我只想到大家肚子吃不飽……唉!”

“你呀……”羅炳輝接過老班長的話頭,放緩語氣,“你就只看到我們的戰士餓肚子?還有我們這些當官的吧!”

老班長不禁被羅炳輝的話逗笑了。

羅炳輝走到老班長面前,語氣變溫和了:“你在家吃過榆樹葉子吧?”

“連觀音土都吃過。”老班長低聲回答。

羅炳輝點著頭說:“是呀,我們新四軍是人民的軍隊,不能穿上軍裝就忘了老百姓的甘苦,更不能忘了人民軍隊的《三大紀律八項注意》啊!”

說完這番話,羅炳輝一直看著老班長。老班長一下就明白了,拎起菜籃子就走,邊走邊說:“行,師長,我懂了,我給群眾送回去!”

“我們是一家人”

羅炳輝帶部隊到盱眙的舊鋪一帶活動時,密切聯系群眾,常找盱眙縣舊鋪區抗日農民救國會的會長張保成談心,問這問那。時間不長,兩人便成了朋友。不久,張保成的兒子張太原也參加了新四軍。

后來,張保成被調去半塔區任農抗會長,因為他年歲大了經常生病,張太原就請求回地方工作,以便有機會照顧父親。

1941年夏天,張保成經常發燒吐血,身體越來越差。由于當地缺醫少藥,病只能一拖再拖,一直拖到了秋天。張太原想到二師師部附近的常家莊上有一所新四軍醫院,就請了本莊上幾個小伙子,用竹床抬著父親去看病。

一行人抬著張保成走到離常家莊不遠時,忽見前面大路上塵土飛揚。不一會兒,羅炳輝騎著他的大青灰騾子,后邊還跟著幾名新四軍戰士就過來了。

羅炳輝遠遠認出了張太原,他勒住韁繩,翻身跳下騾子,問道:“小張,誰病了?你要去哪里?”

張太原如實相告:“我爹病了,抬他去軍醫院看看,不知道給不給我們老百姓看病?”

羅炳輝一聽,立即走到竹床邊,用手輕輕掀起棉被一角,輕輕呼喚了一聲:“張保成同志!”

張保成雖然病得很重,但頭腦清楚,他吃力地慢慢睜開眼,一看是羅炳輝,枯黃干瘦的臉上泛起了一絲笑容,張開干裂的嘴唇想說什么,卻說不出來。

羅炳輝輕輕放下被角,又輕輕地給張保成掖好,皺起眉頭,心情沉重地說:“病得不輕啊!”

說完,羅炳輝伏在騾子身上,“刷刷刷”寫了一張字條遞給張太原:“你去找宮乃泉部長或崔主任(崔義田),就說是我說的,請他們務必用心給看看。”

張太原接過字條,淚水奪眶而出……

就在大家抬著張保成繼續趕路時,羅炳輝又折了回來。只見他從騾背上的黃帆布包里摸出6個黃澄澄、亮光光的大梨子,遞到張太原手上,說:“這幾個梨留給老會長,讓他潤潤心!”

“謝謝羅師長!”張太原望著羅炳輝離去的背影,大聲喊了起來。

“不用謝,我們是一家人!”

(轉載自2020年第5期《黨史縱覽》,原題為《羅炳輝在淮南抗日根據地二三事》,有刪節)

編輯/李穎