如果沒有莊嚴和神圣,我們的生命去往哪里?

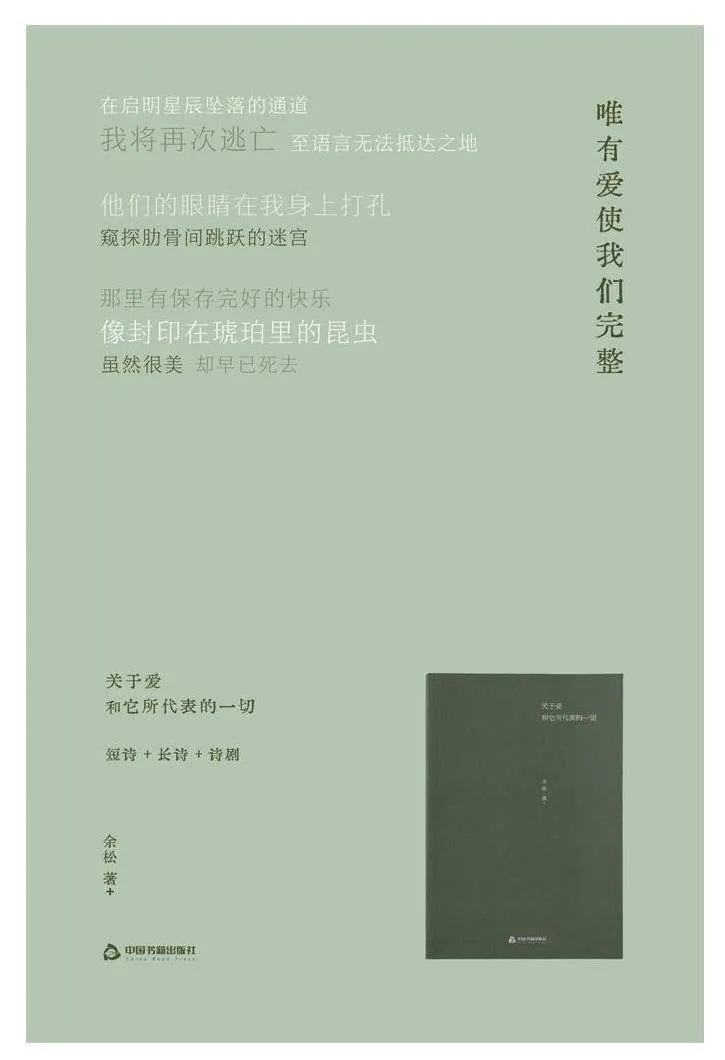

余松說寫詩是一種降臨。但是在降臨之前,他寫小說、寫戲劇,為他寫詩做了大量的準備,所以他的詩集很特別,帶給讀者新鮮的感受。余松的這本《關于愛和它所代表的一切》詩集給讀者帶來了豐富的維度,類型上有抒情詩、敘事詩、詩劇,形制上有長詩、短詩,很特別很豐富,也許是因為他寫小說和戲劇的原因,有著跨文體寫作的優勢。

優秀長詩的質感:敘事、抒情及可誦性

在我們今天來看,尤其是進入當代來看,寫詩更多還是傾向寫作短詩,這比較符合中國人對詩歌的看法。我們成就很大的古代詩歌,絕句,律詩甚至后來的宋詞,形制都不長。當然,也有很多詩人嘗試寫長詩,國外的比較多,暫不說,中國詩人比如大家比較熟悉的海子,他的短詩是很好的,事實上他在努力寫長詩,而且他是打算以寫長詩為自己的事業的,可惜他的長詩寫作沒有受到詩歌界的認可。還有楊煉、江河的文化史詩,以及歐陽江河、宋煒、西川等也都寫過長詩。但整體來說,寫長詩的詩人并不多,也許因為長詩寫作需要較強的綜合能力,而且還可能不符合大眾的詩歌審美心理。所以,我們能夠在詩集里面看到的長詩很少。

多少行才算長詩?沒有一個固定的界定,但是作家愛倫·坡給自己定義的長詩就是要達到100行。所以在這樣的一個比較大的架構之下,是要求寫作的綜合能力的。它不像短詩,可能是一瞬間的爆發和頓悟,但是一旦寫作長詩,就必須展開,要講故事、要敘事,在敘事的同時還要抒情,要講修辭,或者運用對白、獨白等戲劇化方式。余松的這首長詩大概有400行,盡管他在講述一個故事,但是有激情,有非常強烈的抒情效果和戲劇效果。這種長詩要朗誦,才能夠讀出它的質感。現代詩歌不再像以前那樣吟誦出來,適合朗誦的詩歌很少,詩人寫作大多不是為了朗誦或者追求適合朗誦的音樂性,但是余松的長詩很適合去朗讀,所以,這也是余松的長詩帶給讀者的一個驚艷的效果,很獨特的感受。

稀缺的詩劇:面對自身,面對人性,面對世界

這部詩集里還包含了一部詩劇《迷生》,詩劇更難,因為余松本身既寫小說,又寫話劇,雖然他說詩歌是突然降臨,但是這之前他長期的敘事寫作,使其在詩劇寫作中得到了大的發揮,包括在結構和創意方面的設計。

在中國,詩劇也不是特別受關注,但在西方卻是一個傳統,大家比較熟悉的好多西方詩人都寫詩劇和長詩,最熟悉的可能就是歌德的《浮士德》。盡管在余松的詩劇或者長詩里提到了陀思妥耶夫斯基,提到了《罪與罰》,但是我覺得余松式“罪與罰”的核心是在內容方面,其構思很有《浮士德》的特點。他的詩劇里面也有魔鬼,也有審判,但是又沒有《浮士德》或者《罪與罰》里面的救贖意念,那是西方宗教的一部分。余松這部詩集作品整體上來講,可以看到主要書寫了現代人的人性,黑暗、虛無與困境,這都是我們在今天會遭遇到的問題。他在其中特別講了婚姻家庭中人性的博弈、欲望的糾纏和人格的創傷。他在自我審判,在死亡面前最后的自我審判,把這個問題拋出來,帶著知識分子的氣質。知識分子寫作在某種程度上,注意技藝的修煉,也追求社會批判。詩歌應該發出詩人的聲音,而這個詩人的聲音不僅僅是我們日常生活的,他還要面對世界,面對我們整個人類自身的文明,要有自己的聲音。

余松有一顆知識分子的心靈,有些詩也涉及責任和承擔的問題,但責任和承擔更在于實踐與行動之中。在心靈的世界中,還有一個更重要的,就是從自我的剖析開始,去呈現這個時代、社會的根本問題。他首先從自我開刀,在詩劇中展現了自我的復雜性和人性的齟齬,最后那7天在魔鬼面前的自我審判,有辯解、有直面,也有突然的省悟,非常扣人心弦。

回歸詩歌的本質:形式、音樂性和莊嚴感

此外,他的詩里面有形式上的創意,一些有趣的東西,比如說它的排版有一部分是倒著排的,“天地突然倒轉”將要進行自我審判了,這時的語言就開始按照倒序排列,還有一部分排版像視覺詩,有圖像的設計。這是很有創意的,是形式上的追求。

說到形式上的追求,在他的長詩和詩劇里面,出現了我們今天的詩歌當中難得的音樂性。可能很多人認為自胡適的新詩運動開始,就拋棄了古典詩詞的音樂性,這個音樂性估計很多人認為就是押韻,但是音樂性其實不只是押韻,在后來的新詩理論家和詩人們的持續討論中,用現代漢語寫詩,也是有音樂性的。它不體現在押很嚴格的韻,而體現在節奏和語言的旋律上。20世紀80年代開始,詩歌的先鋒運動,比較極端的完全口語化,后來說廢話影響了較多的人,很多人寫詩甚至連基本的旋律和節奏意識都沒有,要讓所謂的詩意(音樂性也是其中之一)死得很難看。隨著這種寫法的泛濫,詩歌會不會陷入虛無我不知道,但我自己也在反思。我自己早期寫詩也受到這種詩歌的影響,覺得很先鋒,但是后來看到太多的廢話,突然覺得沒勁了,最初追求與眾不同的沖動過后,發現自己喜歡讀的還是那些講究音樂、修辭、意象、情感的淬煉和有想象力的詩。我現在非常在意詩歌里面的形式,而形式當中一個很重要的部分就是詩歌的音樂性。

“詩”這個字,左邊一個“言”,右邊一個寺廟的“寺”,有些人說其實寫詩的就是語言的和尚,語言的寺廟。最早甲骨文里面就有了這個“寺”字,但這個字在甲骨文里面不是寺廟的意思,是指巫師。其實詩歌的起源就是祭師,因為他們代表整個人類社會與上天溝通,祭祀時要有韻律有節奏地吟唱。詩歌誕生在巫師祭祀的文化當中,所以那種原始的莊嚴和儀式感,是今天我們寫詩的人需要去回顧的,這是我這兩年得出來的一個心得。

詩歌引領生命,如果沒有這種莊嚴和神圣,我們的生命去往哪里?那種神性的東西還是需要的,盡管現在很多人追求的是短視頻、流量,但是余松在他的詩歌里面對魔鬼,面對最后的審判,用這樣一個莊重莊嚴的詩劇形式寫出來,讓人敬佩和感動。

作者系西南民族大學副教授、詩人、翻譯家