小孔成像演示儀的創新改進

摘 要:傳統小孔成像實驗存在光源不穩定、現象不明顯、探究結果單一的弊端,不利于學習活動的深入。本文利用身邊常見物品,創新改進小孔成像演示儀,有效地解決了傳統器材存在的問題,并利用自制器材優化實驗設計,豐富了小孔成像實驗的探究性。

關鍵詞:深度學習;自制光學教具;小孔成像

實驗是培養學生物理核心素養的重要載體,而實驗探究離不開實驗儀器。雖然目前中學實驗室配備了相應的實驗儀器,但都是工廠統一生產的商品,這些儀器千篇一律,很難滿足個性化的教學需求。古語云:“工欲善其事,必先利其器。”自制教具取材簡單,貼近學生的日常生活,更能吸引學生的注意力,增強學生的好奇心。教師合理開發自制教具,能優化教學活動的設計,有效地為學生鋪設探究之路,促使學生勇于探究,自主構建知識結構,發展核心素養。

“小孔成像”是初中光學學習中首次提出成像概念及其成像特點的實驗,為后續學習光學成像知識做鋪墊。但由于傳統實驗器材的局限性,教師在課堂教學中缺乏對小孔成像進行深度探究。

1 傳統小孔成像實驗的不足

傳統教學中通常采用圖1所示的演示教具進行實驗,以蠟燭作為光源,讓蠟燭發出的光通過小孔在光屏上成倒立的像。該實驗儀器能夠簡單地演示小孔成像現象,但是實驗結果單一,無法全面揭示小孔成像的規律,探究性不強。此外,教室環境光線較亮,光屏上的像太暗、模糊,實驗現象可視性較低。[1]

2 教具改進創新

筆者設計了一款實驗現象明顯、操作靈活且簡單的小孔成像演示儀。它既可以滿足教師的演示需求,同時也能吸引學生的注意力,激發學生的學習潛能,提高學生的課堂參與度,進而使學生的學習方式由被動接受轉變為主動探究,從而提升學生的思維深度。改進后的小孔成像演示儀由插卡式可變光源、磁吸式變換小孔和暗箱光屏三部分組成。

2.1 改進光源:插卡式可變光源

針對簡易小孔成像裝置中存在的光源單一、無法多次改變光源形狀、無法探尋普遍規律等問題,筆者設計了可變換不同形狀的插卡式光源。

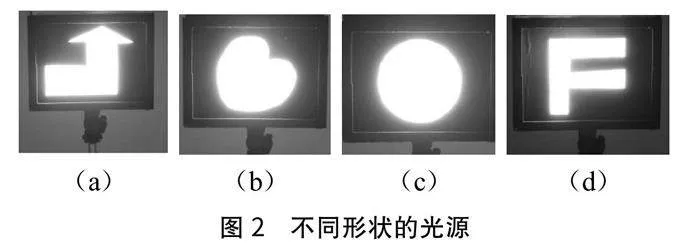

該光源主體選擇的是LED平板攝影補光燈,長17cm,寬12cm,由三腳架支撐。LED補光燈由高亮燈珠組成,光源大、燈光亮度高、穩定性好,有效地解決了傳統實驗中的蠟燭燭焰亮度不夠、光源不穩定、成像較暗、不易觀察等問題。將高亮度補光燈放置在由黑色雪弗板做成的盒子里,盒子兩面開孔,光源面開大孔,盒子上方開長方形卡槽,便于放入不同形狀的黑色卡紙,閉合開關,便可獲得不同形狀的光源(如圖2所示)。

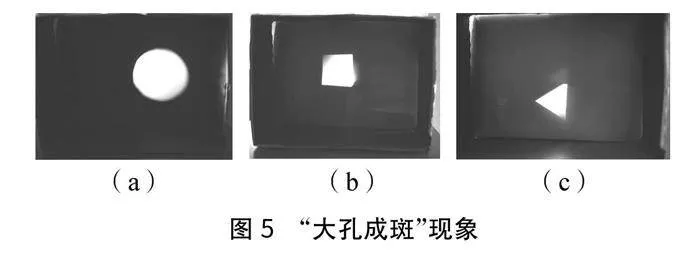

2.2 改進小孔:磁吸式可變小孔

用硬紙板做一個長方體盒子,兩端開孔,一端紙板邊緣粘貼兩個強磁鐵,作為磁吸盤。制作大孔和小孔卡紙,其中邊長4cm的“△”形、邊長4cm的“□”形和直徑5cm的“○”形大孔各一個,邊長0.5cm的“△”形、邊長0.5 cm的“□”形和直徑0.5cm的“○”形小孔各一個,在開有孔的卡紙上粘貼一個小強磁鐵,方便拆卸變換卡紙,改變孔的形狀和大小(如圖3所示)。

2.3 改進光屏:暗箱光屏

用雪弗板制作寬20cm、長30cm、高20cm的暗箱。在中間開有卡槽,用紅色透明薄塑料板作為光屏,將其插入雪弗板暗箱中,使光屏處于較暗的環境中,以便觀察更明顯的像,彌補教室環境下光線較亮導致成像不清晰的不足。暗箱光屏盒如圖4所示。

自制教具越簡單,學生越容易理解實驗本質。綜上,小孔成像演示儀由三個獨立部分組成,而不是在一個整體的暗箱中。這樣便于學生觀察實驗儀器,降低了實驗器材的神秘感。將小孔成像演示儀的三部分整體放在可旋轉的展示盤上,可以實現360°旋轉,使班級里的學生從各個角度都能看得到清晰的實驗現象。

3 應用自制教具優化實驗教學

3.1 探究大小不同的孔形成的像

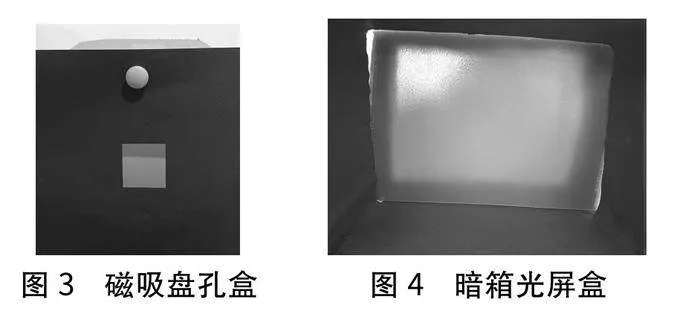

將黑色“”形卡紙插入光源盒卡槽內,打開光源,獲得“”形光源;在磁吸盤上放入直徑為5cm的“○”形大孔,讓光源的光穿過“○”形大孔,此時光屏上呈現“○”形光斑。接著依次換上邊長為5cm的“□”形大孔和邊長為5cm的“△”形大孔,重復實驗,觀察光屏上的光斑,這便是“大孔成斑”現象。三次實驗得到“大孔成斑”現象如圖5中(a)(b)(c)所示。

學生在本節內容學習前,已經對光通過“大孔成斑”這一現象有所了解,當前實驗現象符合學生的原有概念。接著,教師用另一張黑色卡紙逐漸遮擋“△”形大孔,使“△”形大孔的孔徑逐漸減小。學生能夠觀察到光屏上“△”形光斑逐漸變小;且隨著“△”形孔的變小,光源各個部分的光都在光屏上形成一個小“△”形光斑。這些光斑相互疊加,最終組合形成與光源相同形狀的像,這便是“小孔成像”現象。

在大孔變小孔的過程中,學生可以觀察到光斑從重疊到分離,從不成像到成像的連續動態變化過程。教師利用實驗為學生呈現意想不到的“小孔成像”現象,形成與原有概念的沖突,挑戰學生的認知方式,使學生產生了強烈的探究欲望。

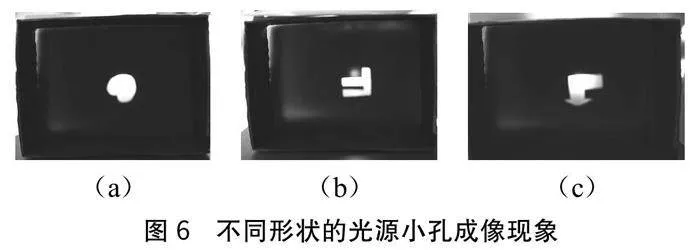

3.2 探究不同形狀光源所成的像

在小孔磁吸盤上放置直徑為0.5cm的“○”形小孔;保持孔的形狀和大小不變,將“”形卡紙插入光源盒卡槽內,閉合開關,調節光源與小孔和光屏的位置,直至光屏上出現清晰的像。更換光源盒卡紙形狀,依次將“”“F”“”形卡紙插入卡槽內,獲得不同形狀的光源,重復實驗。利用不同形狀的光源得到的小孔成像現象如圖6中(a)(b)(c)所示。

利用上述教具開展探究活動,不僅提高了實驗的探究性,還增強了學生的動手能力,同時也有效促進了學生思維上的深度參與。豐富的實驗活動有利于學生尋找共性規律,豐富學生的整體感知,還進一步激發學生對現象的觀察和對物理知識的思考與理解,使學生親身體驗到科學探究的樂趣。

3.3 探究不同形狀小孔所成的像

將光源的形狀固定為“”形,在磁吸盤上放置“○”形小孔,閉合光源開關,觀察像的形狀。依次更換小孔形狀為“□”形和“△”形,重復上述實驗,觀察實驗現象。

3.4 探究小孔成像與物距、像距的關系將光源的形狀固定為“”形,調節小孔和光屏的位置,使像清晰地呈現在光屏上。保持光源到小孔的距離(物距)不變,改變光屏到小孔的距離(像距),觀察小孔所成的像的大小與亮度變化,以此探究小孔成像特點與像距的關系;保持光屏到小孔的距離不變,改變光源到小孔的距離,觀察小孔所成的像的大小與亮度變化,以此探究小孔成像特點與物距的關系。

改進后的實驗探究實現了變復雜的理論知識為直觀明顯的實驗現象,使知識變得簡單有趣,有效地避免了學生的死記硬背、生搬硬套,激發了學生的物理學習熱情。[2]

3.5 模擬樹蔭下太陽的光斑

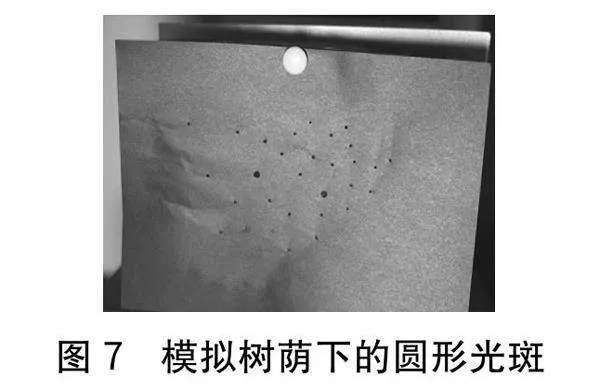

晴朗天氣樹蔭下的地面出現了一個個圓形光斑。利用自制的小孔成像演示儀便可以模擬這一現象,將現實生活情景搬進課堂,實現情景再現。

將“○”形黑卡紙插入光源盒卡槽內,打開光源便可獲得一個形似太陽的圓形光源。在黑卡紙上戳多個小孔,模擬樹葉縫隙,將其吸在磁吸盤上,調整光屏位置,使光屏上呈現清晰的像,即為我們看到的地上的圓形光斑(如圖7所示)。

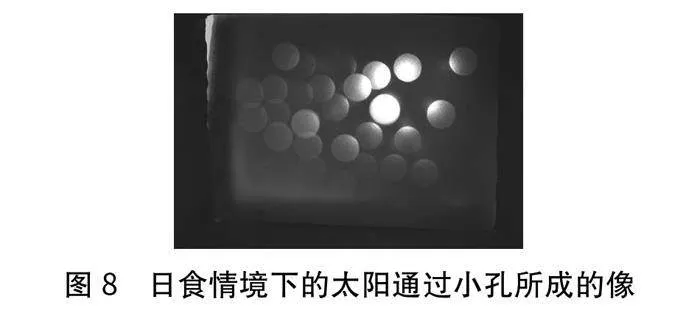

再用一個圓形黑卡紙緩慢遮住部分“○”形光源,模擬日食,便可獲得日食情境下的太陽通過小孔所成的像(如圖8所示)。

4 總結

改進后的小孔成像演示儀彌補了原有裝置現象單一、成像效果差的缺點,不僅可以靈活改變光源、小孔的形狀和大小,還可以模擬真實情境。實驗探究離不開科學、直觀且易于操作的教具。通過對教具的改進,能提高探究的可視性,增加實驗的可操作性,深化學生學習過程中的體驗和參與感,發展學生的物理學科核心素養。

參考文獻

[1]程榮貴. 自制小孔成像演示器[J]. 物理教師,2018,39(11):46-47.

[2]岳曉婷. 基于深度學習的教學設計與實踐——以“小孔成像”的教學為例[J]. 物理教學,2021,43(4):18-20.