筆隨情使寫出五味雜陳

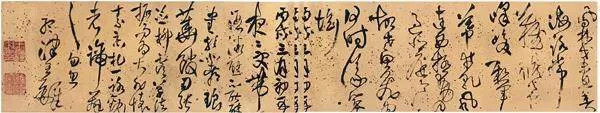

《杜甫“鳳林戈未息”詩卷》是王鐸的一件優秀草書作品,書于丙戌(1646年,清順治三年)三月,時年王鐸55歲。

其時明清易幟已經兩年,但是抗清復明余焰未燼,清廷追剿朱明余緒仍在繼續,天下尚未平靜。前明舊臣中,有人克盡臣節,身殉社稷;有人折節仕清,避世尋隱……王鐸此時在京城,作此卷前后有多件事情令他五味雜陳,百感交集。舉二例:

其一,作卷當日(農歷三月初五,公歷4月20日),被授南明隆武朝武英殿大學士、吏部尚書不久的好友黃道周,在江西婺源督師抗清兵敗,被俘后押解南京,不屈被殺于南京獄中。其刑前有老仆求石齋(黃道周字石齋)留言,石齋“裂衣襟嚙指血”,從容書曰:“綱常萬古,節義千秋,天地知我,家人何憂。”

其二,同年正月二十七日(公歷3月14日),清廷授王鐸以原官禮部尚書(王鐸在明崇禎朝舊職)管弘文院學士事,充《明史》副總裁。

曾經“三狂人”

王鐸與倪元璐、黃道周同為明代天啟壬戍科進士,是“盟肝膽,孚意氣,砥礪廉隅,又棲止同筆,研為文章”的同道(見《擬山園選集》黃道周序),有“三株樹”“三狂人”之謂。“三株樹”是褒喻,針對的是三人的友誼和詩文書法才華;“三狂人”雖有貶義,但是揭示了三個人不羈的個性。在此之前,倪元璐已隨崇禎皇帝煤山自盡而自縊家中,“三株樹”或謂“三狂人”唯存王鐸一人,且領受了清廷任命。

還有一件事也發生在順治三年三月。十八日,王鐸次子王無咎在清朝立國后的首度開科舉仕中登榜成為進士(二甲十七名)。換作三年前的崇禎十六年(1 6 4 3年),盡管明王朝已經風雨飄搖,這無疑是王氏一門的喜事;但此時是清順治三年,不知王鐸得此消息內心作何感受?

紙短意未盡

王鐸是前明大學士,舊臣閣僚,知道名節對于一個人生前身后意味著什么。盡管他有種種無奈,晚明黨爭激烈,宗室內斗不休,南明弘光帝更是昏庸荒唐,明朝在內憂外患中覆亡是必然的事。但是身為一朝重臣,沒有殉身于明,反而委身仕清,變節的罪名王鐸是無論如何也推脫不掉的。而黃道周在獄中的最后日子作有遺詩三十首,其中就有懷覺斯詩(王鐸字覺斯,詩存《黃漳浦文集》)。詩后另有二首懷友詩,其末記云:“以上詩三十首,皆用禿筆揮之,鴻寶(倪元璐)已死,覺斯(王鐸)埋塵,世莫宗予,開顏何用。”石齋沒有責罵覺斯,但是悲憤難掩,心情盡在“覺斯埋塵”四字中。然后他筆鋒一轉:“然而此道水流,何可絕也。防風雖倒,猶留一節以問尼山,不知百年后此紙魂銷誰蟻首耳。”“防風”是多年生草本植物,一種治療風寒發熱的傳統中藥材,成片生長,遇大風易倒,但是其根不死,來年又發。尼山在山東濟寧曲阜東南泗水與縐城交界處,是孔子誕生的地方。黃道周用防風尼山作比喻遺詩諸友(包括王鐸),守節氣慨和寄望用心不言而喻。

王鐸得知石齋殉國,悲痛不已,作詩憑吊,詩見《擬山園選集》卷九:“每至蕭齋意氣親,何知板蕩隕星辰。昂藏我豈徒文客,磊砢君為不死人。林外狐貍安敢嘯,雪中墳土另成春。回頭交友多零落,棘路蕪途淚濕巾。”估計作詩時王鐸已經讀到了黃道周獄中寫給他的遺詩,心情翻江倒海,復雜悲切。若對此詩及石齋贈王鐸詩作解讀,需要長長篇幅,止筆也罷。

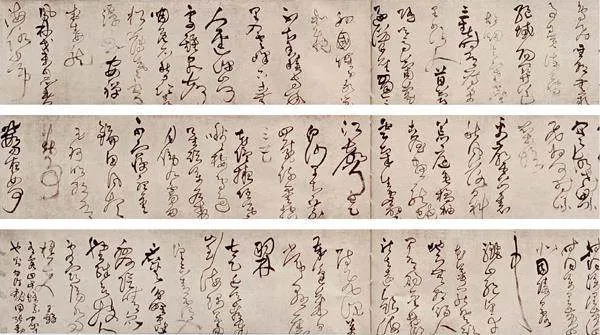

草書杜甫《寄左省杜拾遺等詩卷》

王鐸一生手握兩支筆,一支寫詩,一支作書法,相較書法之筆,他更在意的是自己寫詩那支筆。其詩筆也有兩支,一支溫和,一支牢騷帶情緒,牢騷帶情緒那支筆常常言及時政。溫和那支筆寫的詩許多留下來了,可見者如《擬山園選集》中所收錄的,牢騷帶情緒那支筆寫的詩,為了避禍,明清易幟之后自焚于“天津舟次”。也有留下來的,被其后人東掩西藏,后又屢遭家族析產,散落在其族裔后人諸家中,這部分就是曾經長期不為人知的王鐸詩稿墨跡,如遼寧省博物館收藏的《王鐸詩稿墨跡冊》,西泠拍賣、中漢拍賣曾經付拍的王鐸詩稿墨跡等。

性情去哪了

仕清壓抑了精神,但是人活著,性情還在。性情去哪兒了?去了他作書法的那一支毛筆。所以王鐸晚年作書法尤其作草書往往筆隨情使,其激越狀態可謂忘乎所以。在我看來,那是他遁隱現實,藉藝釋懷,作品如草書《杜甫詩卷》《寄左省杜拾遺等詩卷》等,包括這件《杜甫“鳳林戈未息”詩卷》。

該卷作于當晩二更時分,王鐸喝了酒,微醺不能,剛一拈毫便是杜甫抒寫傷時感亂和個人身世遭遇的《秦州雜詩》中那首“鳳林戈未息”。行筆勢不可遏,墨跡縱橫不羈——我以為此卷(包括前述兩件作品)所書,詩是杜甫的,情緒是王鐸的,釋放的正是壓抑他心底的真實性情。但是紙短意長,書完杜詩情緒猶在,卻又不能也無需對詩作闡釋,于是將剩余的一半紙幅再作宣泄,強調自己的書法“非懷素惡札一路”云云。這真給人嚼味了,崇二王貶懷素(包括高閑、張旭),視懷素草書為野道,這的確是王鐸對懷素草書的看法,他不止一次在自己作品的題跋中作類似宣泄。

我的問題是,他的這種宣泄為什么屢屢出現在他仕清之后的草書作品上?我以為仕清之后的王鐸精神情緒受到嚴重壓抑是重要原因。精神情緒受到壓抑,就要尋找宣泄,于是藝術情緒得以張揚。以此作管窺,王鐸本質上就是個藝術家和文人。

需要再提一句——王鐸大概不知道,寫下此卷書法這天正是黃道周殉國之日(丙戌三月初五,16 4 6 年4月2 0日)。一個在南京,一個在北京,冥冥中兩人有知?天曉得!