動靜相生 見書生意

今天我們來欣賞兩件篆書作品,它們均涵義深邃,直指奧妙——有動有靜,動時波濤洶涌,靜時可照萬物。因果轉(zhuǎn)化,動靜相生,即洞察一切卻不被矛盾束縛,不被欲望捆綁,從而獲得真正的自由。見書而意生,兩位名家篆書展現(xiàn)的正是此意。

婉約中有勁健

唐孫過庭《書譜》曾說“ 篆尚婉而通”,清劉熙載補充道:“余謂此須婉而愈勁,通而愈節(jié),乃可。不然,恐涉于描字。”今天我們要說的金城書法對聯(lián)正合“婉而通”,不露鋒芒,“婉”中有勁健,“通”中有節(jié)制。其中鋒用筆,線條飽滿、圓轉(zhuǎn)、通暢。

金城(18 7 8年至19 2 6年),近代畫論家,書畫篆刻家。原名紹城,字鞏伯,一字拱北,號北樓,又號藕湖,浙江吳興人。出身文化藝術(shù)世家,幼即嗜畫,兼工書法、篆刻及古文辭。1918年與周肇祥、陳師曾等在北京籌建中國畫學(xué)研究會,并出任會長。創(chuàng)“湖社”形成畫派。籌設(shè)中日繪畫聯(lián)合展覽會,隔年舉行一次。偕同陳師曾諸畫家赴日與會,將中國畫和中國畫家推向海外。有《金拱北印譜》《藕湖詩草》《畫學(xué)講義》《北樓論畫》等傳世。

其美學(xué)畫論主要體現(xiàn)在19 2 2 年所作的《畫學(xué)講義》中,該書分上下卷,涉及面極廣,論點深入淺出,我們不妨選幾段看看:“畫之可傳,全在氣韻,無氣韻之畫,工匠而已。蓋氣之來源在乎筆力,而韻之流露,在乎修養(yǎng)。”

“畫,美術(shù)也,應(yīng)從美字著想。曰古茂,曰蒼潤,曰秀逸,曰荒寒,雖粗豪工致,畫法不同,而各有美之觀念存乎其中。古茂者,氣味醇厚,色澤渾樸,是美之發(fā)于靜穆者也。蒼潤者,草木華滋,峰巒峻厚,是美之發(fā)于雄偉者也。秀逸者,沙明水凈,林木蕭疏,是美之發(fā)于清幽者也。荒寒者,枯樹斷云,長空岑寂,是美之發(fā)于淡遠(yuǎn)者也,總之觀畫者各各有好,作畫者應(yīng)就性之所近而專工之。古茂一派,須令觀者生靜穆之想。蒼潤一派,須令觀者生雄偉之想。秀逸一派,須令觀者生清幽之想。荒寒一派,須令觀者生淡遠(yuǎn)之想。質(zhì)言之,凡制一幅圖畫,能引人入勝,斯為美矣”。

畫“無舊無新,新即是舊,化其舊雖舊亦新,泥其新雖新亦舊”。“作畫者欲求新者,只可新其意,意新固不在筆墨之間,而在于境則藝術(shù)自然臻高超矣”。“吾國數(shù)千年之藝術(shù),成績斐然,世界欽佩,而無知者流,不知國粹之宜保存、宜發(fā)揚,反腆顏曰:藝術(shù)革命、藝術(shù)叛徒,清夜自思,得無愧乎?”

不難看出,金城的畫學(xué)經(jīng)驗與審美思想通古達今、比對中外,非常可貴,對當(dāng)前文化藝術(shù)仍具有指導(dǎo)意義。他無疑是一位被歷史低估了的藝術(shù)大家。2023年5月5日,為加強文物保護工作,防止近現(xiàn)代珍貴文物流失,國家文物局列有“1911年后已故書畫類作品限制出境名家名單”,金城代表作名列其中。

金城此作釋文為:“筆浚宗工,激賞每垂青,庭雍親睦;學(xué)耽沉思,朗月在川波,篤孝友家。”鈐陽文“金城印信”,陰文“鞏伯”。上款題識:“伯宛先生方家屬書金石文字為聯(lián),即希大雅鑒之。”落款“丁巳(1917年)二月既望 吳興金城篆于墨荼閣”。 鈐“金城印信”陽文印(見中國書籍出版社出版《中國名家印款錄》上卷第855頁),“鞏伯”陰文印(見前述書籍第854頁)。其字的行體優(yōu)美、沉厚、挺拔,金石味道十足。這正是“篆之筆法當(dāng)圓,過圓則弱而無骨;結(jié)體當(dāng)方,過方則剛而無韻”。其字勢上也有變化,秩序感極強,既整齊劃一又點畫挪讓,既有篆書的立體感,又有篆書的彈性感,審美效果極佳。其上款人“伯宛先生”或為吳昌綬。吳昌綬(1867年至?),字伯宛,一字印臣、印丞,號甘遯,晚號松鄰,藏書處名曰雙照樓,浙江仁和人。清光緒二十三年(1897年)舉人,官內(nèi)閣中書,入民國后任北洋政府司法部秘書。以藏書、刻書著稱,并精目錄金石之學(xué),詩詞箋奏,涉筆皆工。

輕盈中顯剛?cè)?/h3>

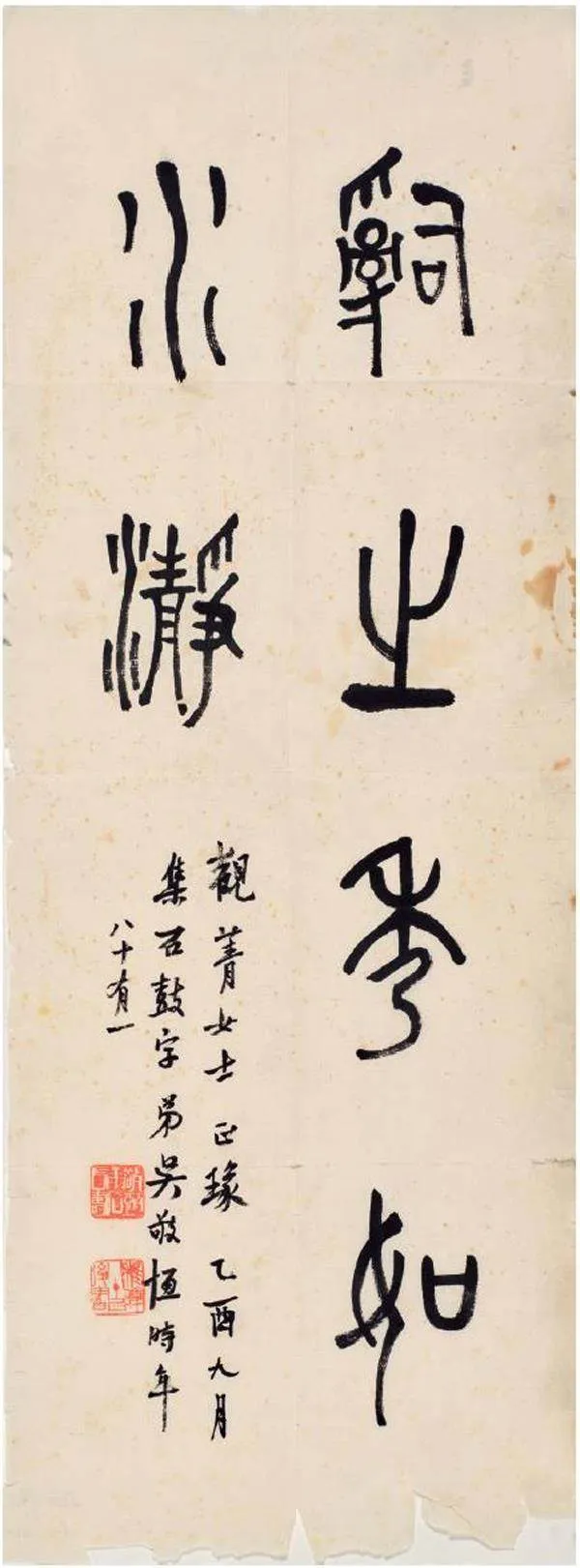

我們再看一件篆書作品,該作題識:“觀菁女士正琢。乙酉(1945年)九月集石鼓字,弟吳敬恒時年八十有一。”鈐陰文“敬恒金石長壽”,陽文“稚暉八十以后書”(兩印均見中國書籍出版社出版《中國名家印款錄》下卷第2174頁)。石鼓文是先秦時期的刻石文字,因其刻石外形似鼓而得名。其發(fā)現(xiàn)于唐初,共計十枚,高約三尺,徑約二尺,分別刻有大篆四言詩一首,共十首,計718字。唐宋以下學(xué)篆者,無不推崇,原石現(xiàn)藏于故宮博物院。石鼓文是由大篆向小篆衍變尚未定型的過渡性字體,特點是字體線條化,線條均勻柔和,十分簡練生動,空間分割均衡與對稱是其特點。石鼓文對書壇的影響以清代最盛,如四體皆擅的書法大家鄧石如就從石鼓文中獲益,著名書畫家吳昌碩就是主要得力于石鼓文而形成自家風(fēng)格的。

其書寫者為吳敬恒(1865年至1953年),字稚暉,江蘇武進人。25歲入江陰南菁書院,1891年辛卯科舉人。1901年春留學(xué)日本,1902年5月任上海愛國學(xué)社教員。1903年利用《蘇報》鼓吹革命,同年“蘇報案”發(fā)生,被迫去英國。1905年冬加入中國同盟會。辛亥革命后回國,任唐山大學(xué)校長。二次革命失敗后,與蔡元培赴歐,待袁世凱逝后回國,與鈕永建在上海創(chuàng)辦《中華新報》,任主編。1920年法國里昂中法大學(xué)成立,任校長。1923年回國,1927年任南京國民政府委員,上海市臨時政治委員會委員、代主席。后歷任商務(wù)印書館編輯、故宮博物院參事、中央陸軍軍官學(xué)校校務(wù)委員、建設(shè)委員會常務(wù)委員。抗戰(zhàn)勝利后,任國防最高委員會委員、中央研究院院士。1953年10月30日因病去世。

68.5厘米×25.5厘米

吳敬恒一生官銜數(shù)不清,是知名政治家、教育家、書法家,在清末民初四大書家中,以善寫篆書為代表。他自幼習(xí)大篆,得益于《石鼓文》《散氏盤》等一些鐘鼎金文。其用筆看似輕盈疏淡,實則剛勁內(nèi)斂、柔中寓剛,靜中有動,雖筆勢整齊,但整齊中有參差。其晚年的篆書可稱得上爐火純青,人書俱老。

此兩位近代大家之作雖都是篆書,但風(fēng)格不同,長聯(lián)短句,形式各異。它們都是中鋒用筆,但又各有所重。從內(nèi)容上看,兩作又都極為罕見,寓意深刻。明代著名大學(xué)者、文學(xué)家、史學(xué)家王世貞(1526年至1590年)認(rèn)為:書畫重具象之體,詩文重意義之用。他將書畫歸為一類,詩文歸為一類。書畫相比詩文來說,更為重體,學(xué)習(xí)時可以從臨摹入手,摹寫其象進而領(lǐng)略其意。詩文則不然,相比書畫的具象而言,詩文之象是抽象的,不能直接臨摹,而更重其意。他曾說:“書畫有體文無體,書畫無用文有用,體故易見,用故無窮。”書法繪畫本身都是技,都是形;詩文的內(nèi)容才是意,才是神。“畫力可五百年至八百年,而神去千年絕矣;書力可八百年至千年,而神去千二百年絕矣;唯于文章更萬古而長新。”