“電子榨菜”:媒介化、私人化和碎片化

【摘 要】“電子榨菜”是指人們在用餐時所觀看或收聽的媒介內容,它充當著當代年輕人情緒調節樞紐的角色,同時也填補著網絡空間中對于現實社交的缺憾。本文通過調查問卷的方式,對“電子榨菜”的使用受眾進行了統計分析,進而發掘出它的流行與情緒調適、加速社會、電子依賴等緊密相關。但隨著人們對“電子榨菜”的沉迷,其背后折射的碎片化傳播、加速社會、參差不齊的內容輸出等問題也值得我們深思。

【關鍵詞】電子榨菜;影視劇;媒介依賴

“電子榨菜”廣義上指在吃飯時看的視頻、文章,聽的有聲書等,如同榨菜般有著極強的下飯能力,也被當代年輕群體稱為“賽博飯掃光”。“電子榨菜”一詞作為2022年度十大流行用語之一,逐漸成為人們的關注和討論對象,人民網曾發布“電子榨菜成年輕人佐餐標配”等微博話題受到年輕人的熱議。2022年11月成立的豆瓣交流小組“可以嘗嘗你的電子榨菜嗎?”在不到一年時間就聚集了八萬余名組員,大家在這里分享不同口味的“電子榨菜”。

一、問題的提出和研究設計

據調查,當代青年群體使用“電子榨菜”的時長多集中在15-45分鐘,且伴隨用餐的頻率多為一天兩到三次。“電子榨菜”沒有統一標準,多取決于觀眾自身的喜好需求。據圖1顯示,近年來受到青年群體青睞的“電子榨菜”多以影視劇、綜藝和視頻解說為主。45分鐘的電視劇在時長上具有天然優勢,既滿足了他們的娛樂休閑需求,又不耽誤正常的工作生活。影視解說也同樣具有代表性,這些作品在剪輯方面熟練運用短視頻的“黃金三秒法則”,把原片的故事情節進行解構后重新剪輯,留下精華部分,將復雜的故事簡單化,方便人們快速吸收。同時,相比短視頻而言中視頻更受到大家的喜愛,橫屏的畫幅使受眾的沉浸感體驗增強,中等的時長可以容納更多的高質量內容,且與一頓飯的時間高度匹配。

據第52次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》數據顯示,截至2023年6月我國互聯網普及率達76.4%,“電子榨菜”的興起除了互聯網的普及和媒介技術的提升外還有著大量內容軟實力的支撐。一方面,各大視頻平臺的海量作品為“電子榨菜”提供了實力支撐。國家廣電總局發布的《2022年全國廣播電視行業統計公報》顯示,2022年新增互聯網視頻節目4328.69萬小時,短視頻51873.53萬小時,全國播出影視劇類電視節目時間878.95萬小時。網民人均每天觀看互聯網視頻節目(含短視頻)超過2小時。另一方面,社交媒體為“電子榨菜”的風靡提供了肥沃土壤,其互動性、匿名性、時效性等特點加快了“電子榨菜”成為社交貨幣的流通速度。同時,社交媒體的流行,也讓已經成為經典的影視劇在市場上始終風靡。例如,每隔一段時間,《甄嬛傳》《武林外傳》就會再次通過抖音、微博、小紅書等平臺進入年輕人的視野。

“電子榨菜”作為新興概念,目前相關的研究相對較少。為調查當代年輕群體使用“電子榨菜”的情況,本文通過隨機發放問卷的形式來進行調查研究。問卷從使用頻率、內容類型、使用場合、使用動因等多個維度設計。在回收的224份有效問卷中,204位參與者曾在用餐時搭配過“電子榨菜”。結合問卷,本文從當代互動儀式鏈社交、加速社會發展現狀及媒介化生活視角出發,分析“電子榨菜”這一社會現象的成因,并對其產生的影響進行探討。

二、“電子榨菜”的邏輯成因

(一)互動儀式鏈下的彈幕社交填補現實社交需求

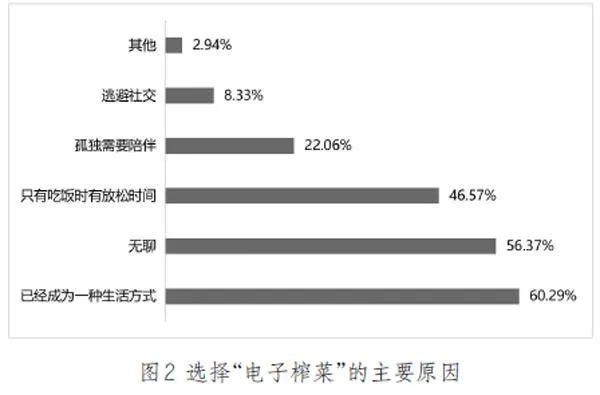

根據圖2顯示,當代年輕人選擇使用“電子榨菜”的原因與時間、無聊、陪伴、孤獨諸如此類的情緒感詞匯緊密相關。事實上,在用餐時間觀看視頻并不是近年來才有的事情。在移動電子設備還未普及的年代,人們常會在用餐時間打開電視機。此時的電視媒介具有強凝聚力,創造了共享的媒介空間。人們在觀看時會圍繞電視節目進行討論,形成某種家庭圈層里的微型社交。隨著互聯網技術的快速發展,移動設備的高度普及,電視逐漸淡出我們的視野。便利的手機使得人們從共同注目的大屏幕轉向了自我觀賞的小屏幕,公共媒體空間轉化為了私人化媒介空間,同時也體現了人們對于社交需求的精細化。[1]隨著彈幕文化的興起,通過彈幕交流的虛擬社交正在慢慢填補人們現實社交的需求。

柯林斯曾提出互動儀式鏈理論,該理論認為互動儀式的發生需要具備四個條件:身體共在、儀式準入機制、共同焦點和共享情感體驗。[2]“電子榨菜”的使用者通過彈幕的方式完成了虛擬在場,在虛擬空間構成“共同焦點”,觀看同一風格“電子榨菜”的觀眾往往有著共同的情感連接,而彈幕則提供了自我情感表達的出口與通道,同時也使他們獲得了同一趣緣群體的身份認同,實時彈幕互動的“共同在場感”可以有效拉近情感距離,好像此刻并非一個人在吃飯看劇,而是有一群人在一起。甚至能夠建立起一種地緣或趣緣聯系的社群圈子,讓使用者產生強烈的歸屬感與集體狂歡的快樂,至此一種儀式構建正式完成。這種儀式感與電視時代有聯系但又有些許不同,電視時代人們習慣與親友聚在電視前,一邊用餐一邊討論節目內容。這些場景多是和親友以實體在場的方式構建儀式,而如今隨著獨居群體的增多,年輕人更愿意以虛擬在場的方式來滿足自身的情感空缺。

我國正在快速邁入獨居時代,作為社會性動物的人類天生需要陪伴與社交,長時間的獨處容易使人產生孤獨和存在虛無感。因而,人們會尋新的方式來滿足最基本的社交需求,為避免復雜的社交關系帶來的精神內耗,“電子榨菜”就是選擇之一。除了影像自身的陪伴作用之外,互聯網中關于電子榨菜的各種討論可以有效地滿足社交需求,“電子榨菜”中的具體內容也逐漸成為了一種社交貨幣,為人們日常社交提供話題。例如劇情發展、角色關系、人物設定等都能夠引發線上網友的大規模討論,甚至成為人們線下社交的談資。當代青年試圖用虛擬世界的在場來消除孤獨,但這種“屏社交”卻無法穿過現實打破情感屏障,最終讓自己陷入群體性孤獨之中。[3]

(二)加速社會下情緒調適的樞紐

不論是傳統的電視媒介,還是如今移動媒介中的“電子榨菜”,它們都扮演著人們情緒調節樞紐的角色。德國社會學家哈特穆特·羅薩曾在社會加速理論中指出,科技與生活節奏的共同加速造就了加速社會。[4]學者連水興也曾在研究中表示“技術的進步和社會的加速為人們節省了大量時間,然而當人們在享受技術紅利帶來的閑暇時間時也發現,自己的時間被社會加速的進程壓縮得所剩無幾。”[5]在加速社會下,飛逝的時間顯得更為稀缺珍貴。當代年輕人為了“休息”不得不進行時間管理,這也導致生活與工作的邊界開始逐漸模糊。人們希望更多地掌握自己時間的支配權,但卻常因無法主動把握而感到焦慮內耗。[6]作為數字時代原住民的年輕人更習慣于從虛擬世界尋求情緒價值和心靈慰藉,而“電子榨菜”以碎片化的形式出現恰好承擔了這樣一個緩解焦慮、休閑娛樂的情緒樞紐作用 ,碎片化的傳播方式不會給本來就頗感壓力的生活造成負擔,使用者可以自主決定“電子榨菜”的內容和使用時長,做到即看即停,確保自身觀看的主體權和對媒介時間的控制權,這是當代青年在加速社會下的反抗。同時,在快節奏、高強度的現代社會中很難有大段時間供人休閑娛樂,四成的問卷參與者表示只有在用餐時才能獲得些許私人時間。戴上耳機、播放視頻,用移動終端來打造私人化的媒介空間,而各視頻平臺適時推出的視頻作品也恰好滿足了觀眾的需求。例如,在喜劇中可以暫時逃離對于現實的焦慮,享受與志同道合的朋友們的相處時光;在動漫中可以短暫卸下成年人的身份,感受童年快樂。“電子榨菜”在現實生活中充當了電子烏托邦的角色,這一使用行為也被稱為“年輕人對都市生活的短暫逃離”。

(三)生活媒介化景觀下的電子依賴

自古以來,人類的社會生產活動與媒介就有著緊密聯系,人們生活在由多種媒介相互作用、相互交織構成的社會環境中。[7]有學者表示在當下媒介化社會中,媒介的邏輯正在代替傳統生活的邏輯。[8]移動媒介的廣泛普及加之人們對其依賴的加深,不斷推動著生活媒介化進程的加速。美國學者德弗勒和洛基奇曾提出過媒介依賴理論。他們在研究媒介系統、社會系統與受眾系統三者之間的互動依存關系時發現,受眾通過使用大眾媒介獲得特定的滿足時,如果他們缺乏其他替代性方式或資源,就會對大眾媒介形成依賴。社會的變動越劇烈,對人造成的不確定感越強,受眾對大眾傳媒依賴就會越深。[9]在互聯網時代,電子媒介所帶來的依賴影響更甚于傳統媒介。伴隨著電子媒介的高速發展,媒介也在悄無聲息地重塑著我們的生活。有60%以上的問卷參與者聲稱在吃飯時使用移動端播放“電子榨菜”已成習慣。如今,人們的生活已離不開移動終端和互聯網,需要其幫助放松精神、減輕壓力。日本學者林雄二郎所提出的“電視人”正在逐漸演變成為“手機人”。

三、“電子榨菜”現象引發的社會憂思

伊尼斯在媒介偏向論中曾指出媒介與時間的緊密聯系。現代社會隨著電子媒介的全面普及,人們的時間觀也在悄然發生變化。不再受制于鐘表階段的時間約束,電子媒介下的人們對于時間的分配使用日益靈活。但在零碎化的時間中,人們被媒介的控制程度也在日益加深。[10]互聯網的快速發展和媒介化的高度普及為“電子榨菜”的盛行奠定了基礎,但究其根源,這一現象背后有著個人和社會多重因素的推動和制約,同時也暗含著現代社會的潛在危機。

(一)碎片化的時間與消逝的細節

“電子榨菜”本質上是碎片化時間的一種體現。在一些以影視解說為主題的“電子榨菜”中,不乏對影視作品的“破壞”。這些作品在二次剪輯過程中大部分只注重對主線故事情節進行提純,而對于作品中的鏡頭運用、場面調度、蒙太奇等隱藏細節會被選擇性丟失。以主人公名字為例,“注意看,這個男孩叫小帥,這個女孩叫小美……”,不少影視作品在起名時頗費工夫,但在剪輯中往往會被一些通用代號所取代。例如,在影片《西虹市首富》中的主角名為王多魚,意指他原本表現廢柴,被認為多余;暴富之后,他的名字又有了富足有余的含義。在此情境下,僅僅是用小美、小帥來替換人物姓名就會喪失作品本身傳達的深層意義,將這種簡單粗暴的思維模式應用到影視作品欣賞中,不但抹殺作品自身的藝術性,還會影響人們系統性邏輯思維的形成。在與加速時間的博弈中,碎片化的信息內容不斷充斥著人們的生活。人們的個體認知碎片化程度不斷加深,在充滿斷裂的碎片時間中,也將失去自身生活的連續性。

(二)加速社會與休閑異化

異化一詞來源德語“entfremdung”,具有疏遠之意,中間“fremd”則具有陌生、異己之意。最早由思想家霍布斯提出,他從個人權利和公共權力的讓渡中提出了異化的概念,法國思想家盧梭在此基礎上加入了讓渡物與個人的思考,彼時的“異化”只是被當作社會政治問題提出。[11]后由德國哲學家黑格爾真正將其引申至哲學范疇,黑格爾認為異化代表著主客體的一種相互關系,即主體產物與主體對立,控制甚至壓迫,奴役。[12]休閑異化則是指休閑違背本質形成與休閑相反的目的,在此過程中人們并未享受到愉悅而是感受到了制約。[13]面對加速社會的沖擊,當代青年在時間荒的壓迫下不斷進行自我規訓,通過將個體時間切分為碎片進行對抗,但實則卻是另一種社會加速的形式。[14]看似在碎片化的用餐時間搭配“電子榨菜”達到了休閑放松的目的,但在大量影片庫中挑選出滿意的“電子榨菜”,以及看后帶來的悵然若失感,不免使人感受到虛無并再次陷入情緒低谷。調查顯示,有63.73%的“電子榨菜”使用者會因無法及時挑選出心儀的播放內容而陷入情緒焦慮。而在使用“電子榨菜”時,不少受眾還會選擇以開倍速的方式刷劇,試圖通過節省時間成本來獲得更多的觀看內容。看劇不再是為了放松,而是以一種變相延伸休息時長的方式來獲得對自己生活的掌控感,實則是當代青年群體時間紊亂的體現。[15]當人們即使面對面進餐也選擇低頭看手機來逃離現實時,當碎片化的生活方式被習以為常導致注意力難以集中時,則表明“電子榨菜”對人們精神上的強占關系正在產生。[16]學者劉春海曾將休閑定義為,休閑是生命個體擺脫外界束縛而處于一種自由狀態下追求身心愉悅、幸福滿足和自我發展的一切有益于身心健康的內心體驗與行為方式總和。[17]由此可以看出,在加速社會的影響下,這種看似休閑的行為并沒有讓人們得到真正的身心放松,反而掉進休閑異化的陷阱。

(三)內容供給和商業利益的平衡

國家廣播電視總局公布的《2022年全國廣播電視行業統計公報》數據顯示,2022年全國共制作發行電視劇160部,5238集,播出電視劇20.82萬部。盡管影視領域每年都有著海量內容不斷輸出,但真正能夠抓住受眾眼球并值得反復回味的作品卻屈指可數。那些讓觀眾常看常新的“電子榨菜”多是有著優質劇本的內容支撐、演員扎實的演技基礎、以及精良的后期制作來托底。近年來,影視制作方常把“爆款”作品簡單地歸納為“大IP+大流量”,但注水的古裝愛情劇、魔改的網文IP,始終無法為觀眾提供高質量的內容,這是當代影視作品內容參差不齊的重要原因之一。而影視公司在進行作品宣推時也常通過“電子榨菜”這一標簽進行議程設置實現作品預熱,但令受眾失望的是,這些“注水”的“電子榨菜”并沒有精心設計的劇情,引人的噱頭和冗長的集數內容也只是出于商業盈利的考慮。在“電子榨菜”的熱門影視領域,或許聚焦品質提升內容,精準的用戶畫像、量身打造的劇集、精耕細作的運行模式,才能讓“電子榨菜”成為“電子珍饈”,在滿足受眾需求的同時取得更好的市場效應。

四、結語

“電子榨菜”的流行是人們高度依賴網絡媒介,并在不同場合深陷其中的表現。“電子榨菜”真的能夠為人們暫時逃離現實創建出一個不被打擾的虛擬空間嗎?當盛大的賽博狂歡落幕后,人們又是否真的能從中感受到身心的放松?在面對“電子榨菜”這一媒介技術的產物時,人們還需保持理性的頭腦和審慎的心態,把生活的主導權把握在自己手中,而不是在技術的洪流下放任自己隨波逐流。

注釋:

[1]彭蘭.新媒體技術下傳播可供性的變化及其影響[J].現代出版,2022(06):60-73.

[2]柯林斯.互動儀式鏈[M].北京:商務印書館,2009.

[3]楊向榮,雷云茜.速度、情感與審美——加速時代的情感焦慮及其反思[J].探索與爭鳴,2020(03):100-107+195+19.

[4]張磊.社會減速與媒介時間性[J].全球傳媒學刊,2020,7(02):4-20.

[5][14]連水興,鄧丹.媒介、時間與現代性的“謊言”:社會加速理論的傳播批判研究[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2020,42(06):37-42.

[6]陳晨.熬夜:青年的時間嵌入與脫嵌[J].中國青年研究,2021(08):29-35.

[7]蔣俏蕾,劉入豪,邱乾.技術賦權下老年人媒介生活的新特征——以老年人智能手機使用為例[J].新聞與寫作,2021(03):5-13.

[8]吳潔.場域視角下的媒介化社會:內外流變與現實挑戰[J].東南傳播,2022(04):1-2.

[9]馬娟.媒介技術下“自我”與“他者”之間交流的困境[J].新媒體研究,2020,6(19):3.

[10]孫信茹.傳媒人類學視角下的媒介和時間建構[J].當代傳播,2015(04):34-37.

[11]趙瑞華.現代休閑的異化及其表現[J].廣州體育學院學報,2011,31(03):56-59.

[12]波陽.異化理論的演變[J].教學與研究,1984(01):7.

[13]謝秀華.工業社會休閑異化批判[J].黃海學術論壇,2010(01).

[15]李寧.倍速觀看:解放的速度和紊亂的時間[J].電影新作,2022(06):48-53.

[16]張苗.“電子榨菜”困境待解[J].檢察風云,2022(24):2.

[17]劉海春.生命與休閑教育[M].北京:人民出版社,2008.

(作者:西安外國語大學新聞與傳播學院碩士研究生)

責編:周蕾