小學語文五年級上冊習作單元教學策略

摘 要:語文統編教材從三年級開始編排習作單元,習作單元教學是否有效將會在很大程度上決定學生能否提高書面表達能力。為提高習作單元教學效率,教師可嘗試以下方式:結合單元編排特點,聚焦表達方法;依據習作教學目標,挖掘寫作資源;緊扣習作要素,開展習作訓練。

關鍵詞:習作單元;編排特點;寫作資源;習作任務

中圖分類號:G62 文獻標識碼:A 文章編號:0450-9889(2024)22-0067-04

從小學三年級開始,每一冊語文統編教材均設置了一個獨立篇章,稱為“習作單元”。編者將習作知識點分散在課文閱讀、習題設計和習作例文中,使作文教學更加系統,更有針對性和可操作性。那么,與普通單元的編排內容相比,習作單元所承擔的教學任務有何不同?教師應怎樣利用習作單元中的寫作資源助力學生習得表達方法,進而提升寫作能力呢?本文以語文五年級上冊第五單元為例,闡述習作單元教學策略。

一、結合單元編排特點,聚焦表達方法

語文統編教材編寫人員陳先云強調:“開始本單元教學時,教師必須讓學生了解本單元的學習主題和目標。”同樣,教學習作單元時,教師首先需要了解教材編寫者的編排目的,明確習作單元中精讀課文的教學是為實現單元教學目標服務的,然后才能在習作單元教學中有意識地通過精讀課文滲透寫作方法,并通過引導學生練習寫作,使學生初步形成一定的寫作表達能力。

(一)了解教材編排特點,明確教學路徑

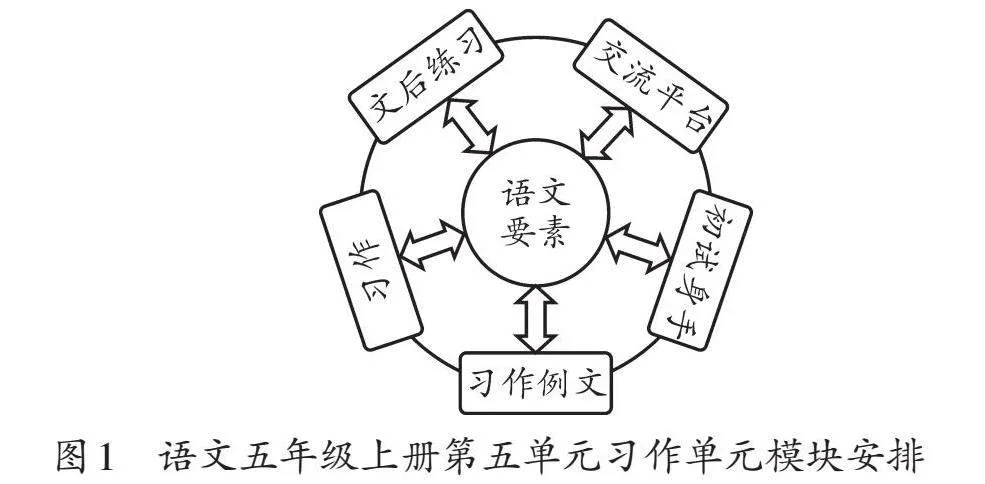

依據內容編排特點尋找教學路徑,是一個系統而細致的過程,它要求教師在深入理解教材內容編排特點的基礎上,設計出符合學生認知規律和學習需求的教學方案。小學語文教材的一大編排特點是為了凸顯語文素養,以寬泛的人文主題將單元課文組織在一起[1],難度呈螺旋式上升的特點,同時滲透讀寫結合的編排理念,讓學生通過閱讀理解學習表達方法,再通過寫作實踐鞏固所學方法。本習作單元包括五個模塊:精細化閱讀測試、交流平臺、第一次測試、練習示例和寫作練習(如圖1),核心目標是“收集信息,使用恰當的說明方法和清晰的表達內容,加強一體化設置”。因此,本習作單元編排的精讀課文和習作例文教學重點是引導學生理解課文的語言形式,感悟和學習作者的表達方式。無論是教學本單元課文、習作例文、交流平臺,還是設計第一次實踐活動,所需要達到的教學目標都是讓學生“清楚地介紹某種事物”,因此需要教師從各個角度、各個層次慢慢滲透和推進,凸顯表達方法。

(二)依據教學目標,聚焦表達方法

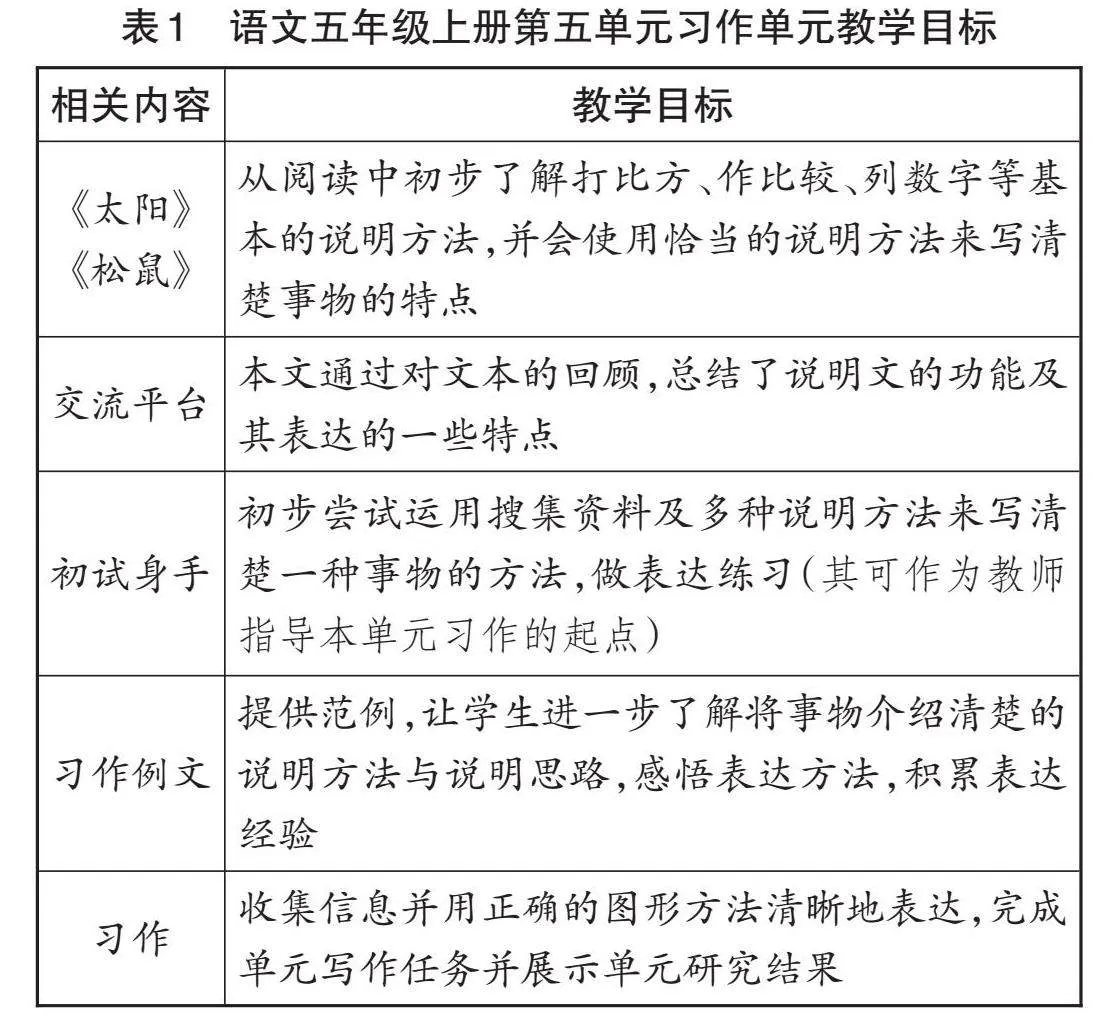

眾所周知,教學目標的設定是整個教學活動的核心。教師一旦確定教學目標,就會在教學中有所取舍、有所側重,使整個課堂教學為達成教學目標服務。教師依據習作單元教學目標聚焦表達特點,有助于學生更有針對性地提高寫作能力。一般而言,習作單元的教學目標明確指向“寫一篇習作”,單元內所有的教學內容都要圍繞這一核心目標去設計。因此,聚焦表達特點能夠確保教學活動緊密圍繞這一目標展開,避免教學過程中的偏離或冗余。這就要求教師精準設計教學內容和教學活動,針對習作單元的表達要求進行有針對性的指導和訓練。例如,語文五年級上冊第五單元的語文要素是“閱讀簡單的說明性文章,了解基本的說明方法;搜集資料,用適當的說明方法,把某一種事物介紹清楚”。結合以上分析,教師可設置如表1的習作單元教學目標。

由表1可知,習作單元的教學目標非常清晰,旨在為習作單元的目標達成提供相應的表達方法。因此,教師教學本習作單元時應側重于引導學生理解課文所呈現的語言形式,學習作者所運用的表達方法。

二、依據習作教學目標,挖掘寫作資源

在習作單元教學中,讓學生完成一次寫作是最終目標,單元里的每項教學內容都是為達成習作教學目標服務的。語文五年級上冊第五單元要求學生能夠自己介紹一種事物,并讓學生了解其中的要求:(1)寫清楚事物的主要特點;(2)用上恰當的說明方法;(3)可以分段落介紹事物的不同方面。在教學中,教師可以從本單元編排的每項內容中找到與習作單元目標要求相應的寫作資源,并加以充分利用,從而設計出有利于習作目標達成的學習活動。

(一)圍繞目標,聚焦特點

教師圍繞作文教學目標,聚焦表達特點,有助于學生更有針對性地學習寫作技能、培養個性化表達能力。通過聚焦表達特點,教師有針對性地教授學生如何在作文中運用各種表達方式和技巧,如生動的描寫、恰當的比喻、有力的論證等。這些技能的習得是學生順利完成習作的關鍵要素。統編教材的讀寫結合點體現在教科書內容的方方面面[2],在本單元精讀課文教學中,如何指導學生寫清楚事物的主要特點呢?教師可從以下兩點做起:一是根據本單元的習作目標組織教學,在教學中挖掘寫作教學資源,為完成本次寫作任務提供盡可能多的條件;二是基于習作教學單元的寫作資源,在課文教學中滲透讀寫融合理念,讓學生從更深層面去了解如何寫清楚事物。

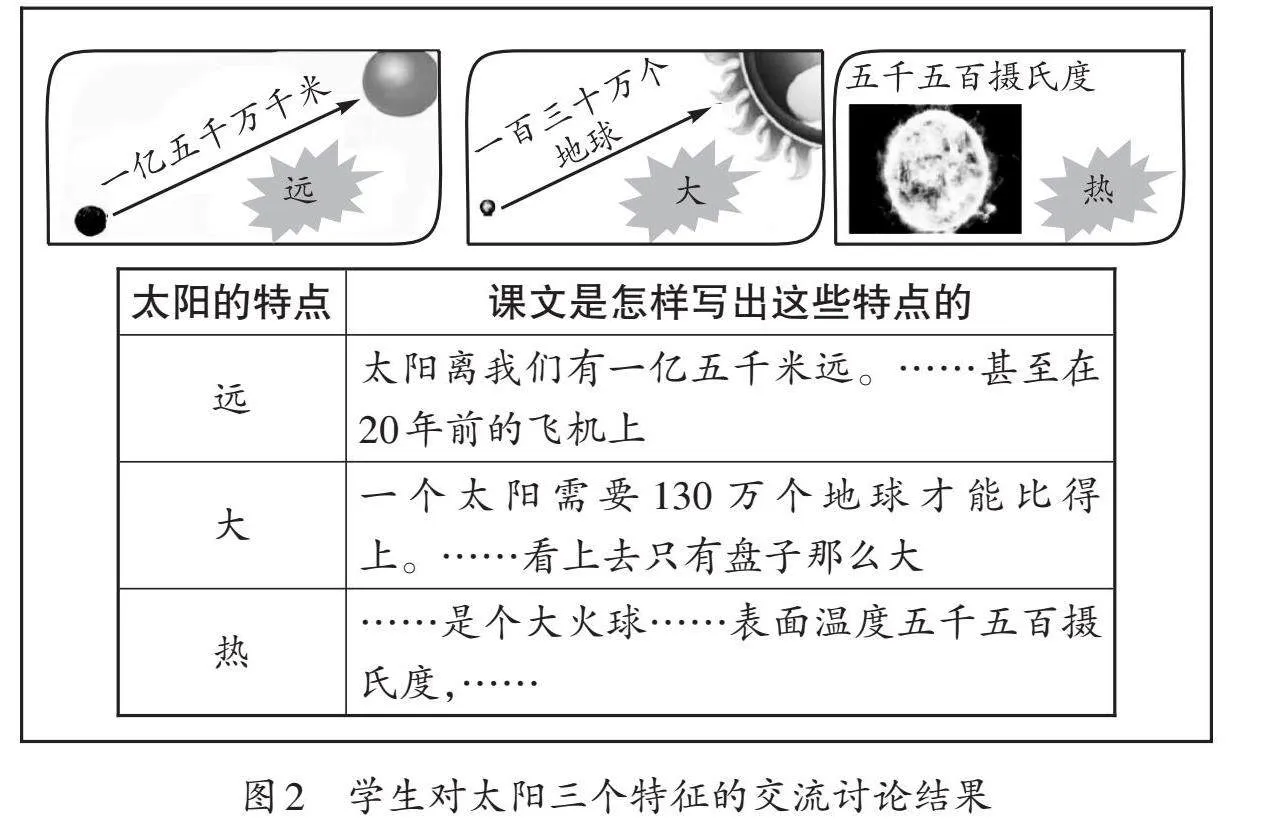

例如,在精讀課文《太陽》一課的教學中,作者通過列數字、打比方、作比較、舉例子等方法,闡明了太陽的遠、大、熱等主要特征。那么,如何組織學生了解太陽的特征,理解文中的說明方法呢?筆者通過以下課堂教學步驟讓學生學習太陽的特點和理解課文的說明方法。首先,讓學生讀第一至第三自然段,思考如何清晰地寫出太陽的三個特征。讓學生選擇自己最感興趣的一個特征仔細閱讀,畫出關鍵詞和短語。學生默讀課文并傳閱閱讀筆記。教師對學生做筆記的情況進行點評。在小組交流的過程中,學生形成如圖2所示的結論。其次,讓學生結合前面的課文學習,從作者描寫的太陽遠、大、熱的三種說明方法中選擇其中一種進行仿寫。于是,學生紛紛寫道:“我看月亮,覺得它光滑得像一面鏡子,實際上它坑坑洼洼的布滿隕坑,有些隕坑直徑甚至有10公里之大。”“這個火球的溫度很高,表面溫度有五千多攝氏度,就是石頭碰到它,也會變成氣體”“這個會場真大,30多個教室才能抵得上這樣的會場。”……最后,指名學生朗讀,讓學生在感悟理解的基礎上重讀關鍵詞,讀出太陽的三個特點。

上述讀寫結合的活動環節,既訓練了學生用本節課所學的列數字、作比較等說明方法寫清楚太陽“大”這一特點的遷移運用能力,又有助于學生尋找適合自己的寫作資源,巧妙地達成習作單元目標。

(二)恰當說明,習得方法

在習作單元教學中,教師要讓學生明白,若想在文中清晰表達自己的觀點,重要的方式之一是使用“適當的解釋”。那么,如何引導學生在習作中使用“適當的解釋”呢?前提是讓學生選擇自己的寫作對象,以及可以收集什么樣的信息。因為不同的視角下,事物的特點肯定是不一樣的,再加上尋找到的資料的差異性,也會使習作呈現出不一樣的表達風格。

比如,教學《松鼠》一課時,針對松鼠“漂亮”這個特點,教師可開展如下教學。

師:想想課文中松鼠的美麗特征,它們可以用什么方式描述?

生1:關于松鼠的美麗特征,課文生動地描述了松鼠的臉、眼睛、身體、四肢和尾巴。

師:作者是如何提出的?(引導學生從語言、修辭、情感等方面考慮)

生1:我最喜歡美麗的松鼠。課文對松鼠的小臉、帽狀尾巴的描寫非常生動,特別是運用比喻手法描述了松鼠尾巴的美麗特征,所以我非常喜歡它。

師:從修辭的角度來看,還有誰喜歡松鼠的美麗?

生2:我也喜歡松鼠的美麗。“矯健”“輕快”“敏捷”和“機警”這些詞活靈活現地描述了松鼠的動態特征。

生3:“尾巴老是翹起來,一直翹到頭上,自己就躲在尾巴底下歇涼。”這句話讓我覺得松鼠很聰明,所以我喜歡。

生4:我認為“松鼠最不像四足獸了。”這句話表達了作者對松鼠的愛,也加深了我對松鼠的了解。

師:說得好。誰能把關于小松鼠的美麗這段話大聲讀出來?讓我們帶著和作者一樣的感情,美美地讀給全班同學聽。

這篇課文是該習作單元的第二篇精讀課文。前一篇文章《太陽》用上舉例子、作比較、打比方、列數字等說明方法直觀準確地描寫了太陽和我們的關系非常密切,而《松鼠》一文則抓住松鼠的鮮明特點進行具體說明、細致描述。這種直接描述的白描方法,更能突出松鼠的特點——這就是“恰當”。

(三)分段介紹,體現差異

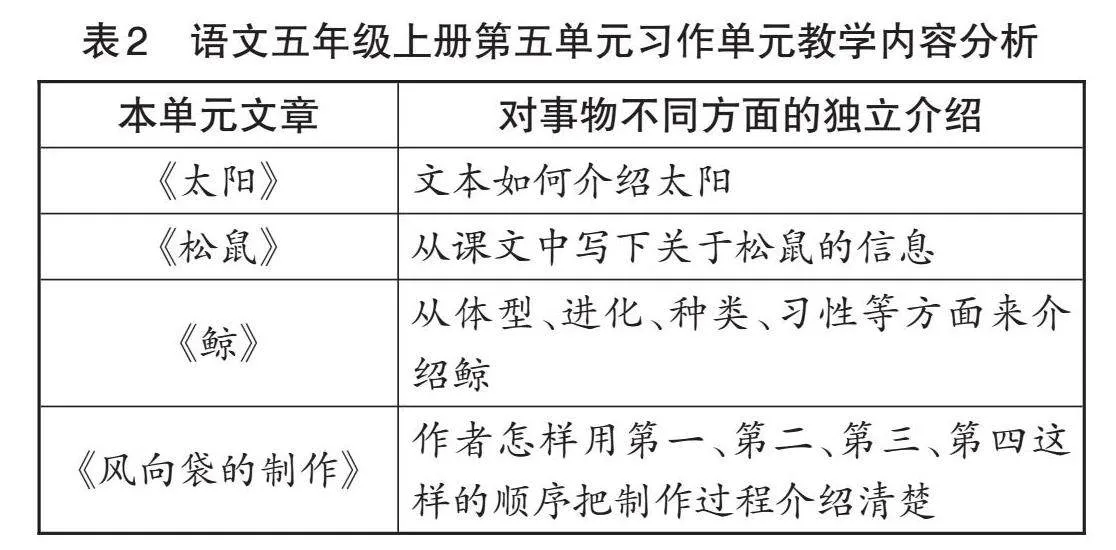

介紹清楚一種事物,如果只選擇這個事物的一個方面來說,往往會讓讀者產生片面認識。教師在教學中應注意向學生滲透這樣的意識:在介紹一種事物時,要盡量從多個角度、多個維度看待該事物,使它能夠更加直觀、清楚地呈現在讀者眼前。本習作單元的課文恰恰是非常好的范例(如表2)。

習作教學單元中每篇文章的編排設計都頗有用意,旨在讓學生懂得想要把一種事物說明白,只有多角度多維度地介紹,才能使讀者對事物有一個全面了解。實際上,抽象的習作目標在單元編排的教學內容中都能看得見摸得著,教師一旦找到這些寫作資源,就可以直接將其轉化為教學策略,讓學生獲得寫作知識與寫作能力。

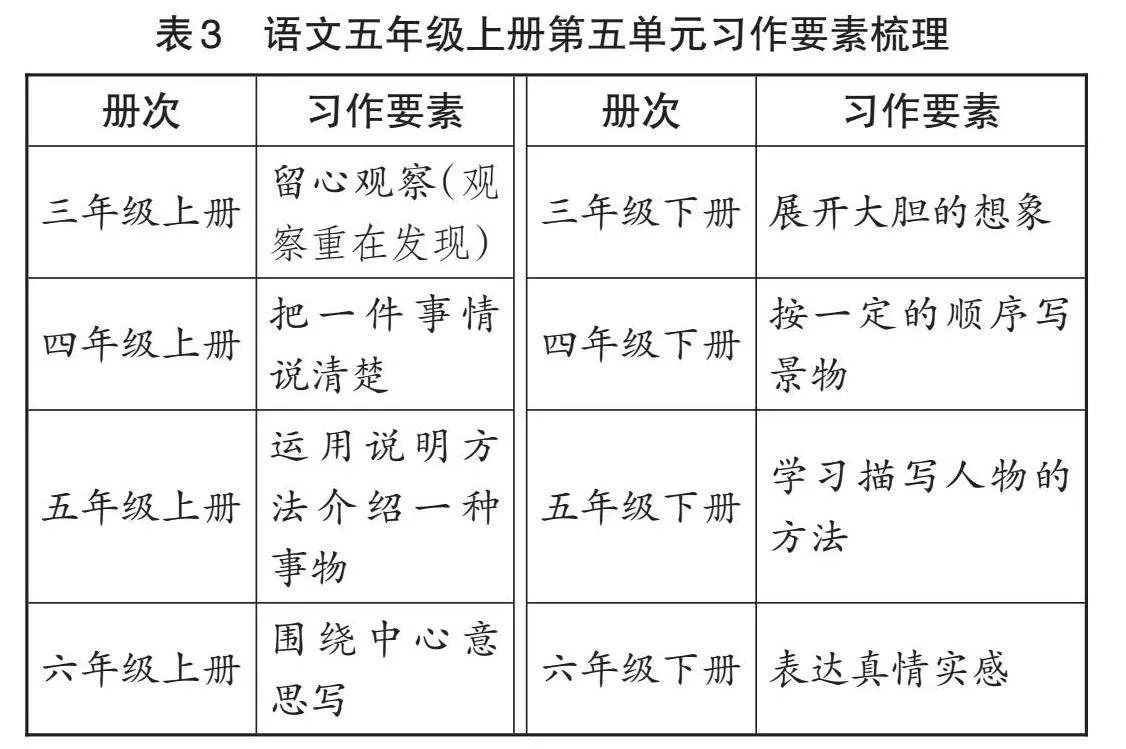

三、緊扣習作要素,開展習作訓練

習作要素包括構思、選材、語言表達、結構布局、情感表達等方面。在開展習作訓練之前讓學生了解本單元的習作要素,有助于學生帶著明確的習作學習目標展開習作訓練。因此,在開展習作單元教學之前,教師應該先梳理與該習作單元教學有關的習作要素,包括對各年級各冊教材相關的習作要素進行整理(如表3),在此基礎上帶領學生學習本單元的精讀課文和習作例文中與單元習作要求對應的關鍵段落,尋找相關的表達方法,開展相關的習作訓練,為更好地開展單元寫作打好基礎。

(一)了解方法,恰當解讀

本單元的語文要素是“了解基本的說明方法”,學生需要了解基本的說明方法有哪些,它們有什么作用,在此基礎上,明確在什么情況下適合用什么樣的說明方法。明確了這些,教師才能在習作單元教學中有意識地向學生傳授這些知識。

1.依文體說理,提升習作水平

不同的文體采用的說明方法可能會不同,具體選擇哪些說明方法應當根據文體需要來定,應與文體特征相匹配。針對本單元編排的《太陽》和《松鼠》兩篇精讀課文,教師只要仔細比對,就會對作者如何使用恰當的說明方法一目了然。比如,這兩篇課文中最具有代表性的語段:“其實,太陽離我們約有一億五千萬千米遠。到太陽上去,如果步行,日夜不停地走,差不多要走三千五百年;就是坐飛機,也要飛二十幾年。”“玲瓏的小面孔,襯上一條帽纓形的美麗尾巴,顯得格外漂亮。它們的尾巴老是翹起來,一直翹到頭上,自己就躲在尾巴底下歇涼。它們常常直豎著身子坐著,像人們用手一樣,用前爪往嘴里送東西吃。”《太陽》一課的片段采用的是一連串的數據及例子來說明事物,讓讀者感覺到太陽離我們是相當遙遠的;《松鼠》一課,作者則是捕捉到松鼠那獨特的大尾巴,采用比喻、擬人的手法,將松鼠的尾巴特點及對松鼠的喜愛之情表達出來。這兩篇課文都是說明文,所選擇的這兩個語段也都是說明性文字,但作者運用的說明方法大不相同。這是為什么呢?因為《松鼠》是文藝性說明文,采用比喻、擬人手法介紹活潑機靈的松鼠更能表現出松鼠的特點。而《太陽》作為科普性說明文,用上列數字、作比較、打比方等說明方法會更加通俗易懂和準確,這就是“恰當”。這樣通過課文片段進行細致教學,就能將本單元的語文要素“用恰當的說明方法”落到實處。

2.依特點說理,提升習作水平

單元習作在語言要素層面上是非常集中且非常清晰的,主要是讓學生了解介紹不同的事物應使用恰當的方式。因此,選擇哪一種說明方法,要以把事物介紹清楚為目標導向。《太陽》和《松鼠》兩篇課文的行文風格雖然有顯著區別,但所選擇的方式是精確和恰當的。

以《太陽》一課的教學為例。在教學中,教師引導學生思辨:課文在介紹太陽的“遠”“大”“熱”時,都運用了列數字的說明方法,看來“數字”特別能說明事物特點,具有很強的說服力。如果光用數字,三個自然段就變成這樣三句話:“太陽離我們有一億五千萬千米遠”“太陽很大,它的體積相當于一百三十萬個地球的體積”“太陽的表面溫度有五千多攝氏度”。如果前三個自然段用這樣的三句話來介紹,是否合適?為什么?通過這一教學環節的啟思,學生能夠明白在介紹一種事物時,如果所選擇的說明方法讓人一讀就清楚,而且毫不費力,那么這種說明方法就是恰當的。

(二)借助課文,提供支架

在本單元教學中,教師應重視單元語文要素和單元習作要求,以體現單元文本的特點;應從專業視角來審視本單元的課文,使課文教學指向寫作,為學生提供寫作支持,降低寫作難度。

例如,在《松鼠》一課的教學中,陜西省特級教師王林波針對課文中“它們常常直豎著身子坐著,像人們用手一樣,用前爪往嘴里送東西吃”“像飛鳥一樣住在樹頂上,滿樹林里跑,從這棵樹跳到那棵樹”這兩句話,引導學生去發現這兩處都是打比方的說明方法,同時引導學生發現作者在運用打比方時,所選取的事物都是我們非常熟悉的,“像人們用手一樣”“像飛鳥一樣住在樹頂上”,這樣就容易讓讀者更清楚松鼠的生活習性。

學習是為了使用。學生學到這樣的方法該怎么用?王林波老師很巧妙地利用文本,給學生提供了這樣的語境:“在清朗的夏夜,可以聽到松鼠在樹上跳著叫著,互相追逐。它們似乎害怕烈日,所以白天待在巢穴里,晚上出來跑、玩、吃。”讓學生運用打比方的方法去進行小練筆,從而促使學生運用這樣的表達方法。

(三)精選資料,個性表達

學生習得表達方法后,如果僅把方法運用停留在本課內容上,那么在單元習作表達中恐怕不能達到很好的教學效果。這就要求教師合理選擇相關的資料,讓學生把習得的表達方法加以鞏固和操練。《太陽》與《松鼠》這兩篇精讀課文的語言風格截然不同,怎么讓學生借助文本獨有的語言表達方式,在文本外加以鞏固運用呢?還是以王林波老師執教的《松鼠》一課為例。王老師先為學生提供了《辭海》中介紹松鼠的這段話:“松鼠,體毛灰色、暗褐色或赤褐色,腹面白色。林棲。嗜食松子和胡桃等果食,有時食昆蟲和鳥卵。”然后提出相關的要求,讓學生做到不僅要清楚地介紹,還要用上所學的表達方法(打比方)進行生動地說明。王老師通過選擇恰當的課外資料開展語言實踐活動,使學生及時鞏固和掌握文本內所習得的表達方法,并運用到單元習作中。

習作單元各個板塊的內容所承擔的任務都指向寫作表達,需要教師在教學中有意識地教授相關寫作方法。當然,教師不僅要引導學生發現寫法,還要讓學生學會運用;不僅要讓學生學習作者是如何寫得清楚具體的,還要讓學生親歷這個過程,使學生在實踐中掌握寫法。

參考文獻

[1]林艷,秦宏瓊.核心素養導向下的小學語文大單元主題式教學策略[J].廣西教育,2023(22):79-82.

[2]王向嶸.小學語文讀寫結合教學策略例談[J].廣西教育,2023(10):114-117.

(責編 黎雪娟)