元代山水畫中的尚逸之境

摘要:元代山水畫作為中國繪畫藝術史上的一大變革期,在整個山水史上具有舉足輕重的地位。元人山水追尋的最高境界是“逸趣”,崇尚的是“逸境”“有我之境”,在畫面表現上不以外在形似的真實逼真為目的,而是強調表達物象的內在韻味和畫家的主體情感,突出筆墨意趣與逸趣,隨著書法入畫,逐漸形成詩、書、畫三位一體的藝術格局,將兩宋以來形成的文人畫體系推向另一個高峰,一躍成為畫壇主流。本文以趙孟頫的山水畫為切入點,了解其繪畫藝術風格及美學思想,進而推闡元代山水畫“逸境”內在的義脈以及對后世藝術創作的影響。

關鍵詞:山水畫;尚逸;趙孟頫

元代雖不足百年,但其山水畫卻占據五代以來的又一高峰。元代漢人因政策限制,入則無仕,報國無門,遭受社會的冷漠歧視,便將全部身心投入詩畫文章創作中,借此以娛情。他們一改宋人山水“重意”傾向而走向了“重逸”,不是簡單通過筆墨技法追求畫面意境為目的的單一導向,而是借助客觀景物以筆墨表達畫家內心之感,以疏松慵懶的氣象表現逍遙自在、何樂而不為的情緒。畫面重點脫離客觀物象整體或局部的再現,轉而通過極致精煉的筆墨意趣追尋內心逸趣,強調“逸趣”“放逸”。

一、“尚逸”之風與元代社會背景淵源

元代是我國歷史上繼漢、唐以來第一次被少數民族統治的國家,經濟水平落后,靠武力取得戰爭的勝利達到統一。政治上實行民族壓迫政策,給中原人特別是知識分子的心理帶來極大打擊,為抵制本族被漢化,元朝統治者將國人分為蒙古人、色目人、漢人、南人“四等”,權力為貴族專享,多數漢人無法實現政治抱負,小部分人被迫入朝為官,但他們本心在野不在朝,于是轉投文學領域自我娛情。蒙古族是游牧民族,生性任性恣情,沒有完備的法律制度體系來約束國民,孟德斯鳩也曾批評元朝統治者“只知馬上功夫,絲毫不關心文治”[1],所以元代統治者無意識地表現出對文化意識方面的放松,整個社會較之過往呈現出更弛懈的一面,知識分子不會冒進地引發起義,為整個社會放逸風氣的形成奠定了基礎。在山水畫領域,以“逸境”為最高境界。

政治上的壓迫造就元代知識分子內心的苦悶,包括趙孟頫在內的元代一眾畫家都是此時郁郁不得志的人。雖然趙孟頫委身在朝,生活富貴顯榮,但仍會受到上層貴族的猜忌,同樣整日以卑微身姿茍活,痛苦至極,只能借由山水畫抒發胸中的悒悒不樂。幾乎所有知識分子都無可奈何,不得不走上這條道路。所以元代整個社會“尚逸”的風氣是特定歷史條件的產物,這在當時是空前的,較之唐、宋以來的山水畫是前所未有的“放逸”狀態,也是之后的藝術品類所無可比擬的。

二、元代山水畫中的“尚逸”旨趣

如何能稱為“逸”,早在先秦就有一些避世不出的“隱者”,也就是所謂的“逸民”;朱景玄在“三格”之外又有不拘常法;宋初黃休復在其《益州名畫錄》中將“逸格”置于神、妙、能三格之上的高位。“逸”既是一種超脫于現世的思想格調,又是一種獨特的審美旨趣。元代社會流行的“尚逸”風氣,無不關乎畫家外在的筆墨技法與內在的修養身性兩個層面。

首先,從筆墨技法來講,元代畫家并未完全摒棄宋以來形成的傳統筆墨技法,而是在其基礎上創新。元代繪畫多用紙,常用干枯之筆皴擦拖拽出闃然的素凈美,用墨干濕并用,將筆墨技法提煉到極致,不再追尋客觀物象的“真”與“似”,只單純通過筆墨趣味凸顯內心的主觀情緒。另一突出表現是書與畫的高度結合,宋開始,已有人在畫面上題字賦詩,但此時,書僅作為畫的附庸,真正意義上的書畫結合是由趙孟頫提出的“書畫同源”理論,重書法筆意,以書法線條來描繪畫面,書與畫相互呼應、“畫外之意”更加明顯,極大豐富了山水畫的趣味性。

其次,元代畫家群體全是知識分子,有較高文學修養,所有畫家都善詩文,這就使題詩之風成為風尚,并在無意識中成為畫面不可或缺的一部分。且在當時的政策壓榨下,社會呈現一種整體退避傾向,文人放棄了入仕理想,進而回歸本真,尋找“放逸”,提倡“自娛”。這種思想自然反映在畫作當中。在長期的藝術探索中,元代逐漸形成能夠代表山水典范的“尚逸”畫風。

三、趙孟頫作品中的“尚逸”表現

元初山水畫,是在背離宋代理性、嚴謹畫風的基礎上通過復古方式進行革新,假借復古名義來創造一種全新的美學體系。可見,元代畫壇藝術風向的形成與趙孟頫的繪畫美學思想難舍難分。

(一)趙孟頫的繪畫風格

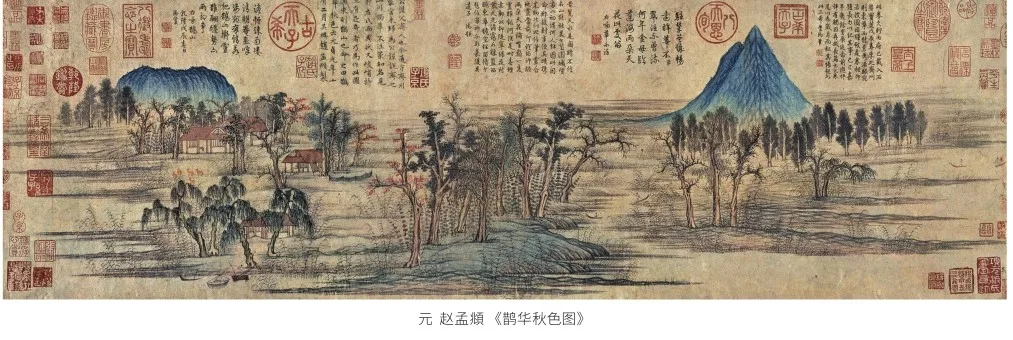

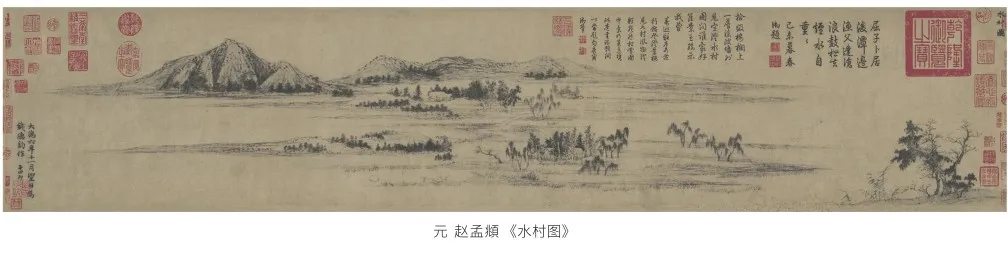

趙孟頫的繪畫風格與南宋畫風的剛硬截然不同,他否定南宋而追求晉唐“古意”,作品表現了一種“平淡”“天真”的理念。其代表作《鵲華秋色圖》,吸收了董源、王維作品中的山水圖像,摻以書法筆意,試圖脫離宋人精勾密皴,樹干僅簡單雙勾,樹葉用墨草草,山體皴線與周圍事物渾然天成,呈現一派“天真”之態。明代董其昌在卷末跋文評價趙孟頫:“有唐人之致而去其纖,又有北宋人之雄而去其獷。”[2]另一作品《水村圖》,畫面打破以往山水繪畫程式,并沒用色彩,只用枯筆淡墨渲染,好似一幅意境蕭疏簡澹的畫卷。趙孟頫對書法用筆的重視超越了水墨皴染,整體畫面感極像用筆“寫”出來的,不是專門“圖畫”而來,本身的筆墨韻味已不再重要,重要的是行筆線條揮毫出的趣味性,這是其偉大之處。

(二)趙孟頫的繪畫美學思想

趙孟頫繪畫美學思想的核心是“古意”論,曾說:“作畫貴有古意,若無古意,雖工無益。”[3]由“古意”貫穿始終的其他三種理論思想,一是師法傳統,二是師法自然,三是重書法用筆。

趙孟頫追求的“古意”,是指北宋之前畫法,否定南宋纖細、剛勁的線條,甚至回溯到晉唐人的“古意”,其中緣由一與他本身性格有關,二由于元統治階級不喜南宋,為迎合統治需求,明哲保身,反對一切南宋風,所以向前追尋到北宋。書法以“二王”為法度,繪畫上重傳統,以唐人為標桿,從古人筆墨中尋找自身繪畫所需,為求突破原有形式,追求形式外的蘊藉。他的畫打破南宋院體畫的細致臻麗風格,回到北宋前傳統中,畫風不拘一格,清奇雋永。趙孟頫推崇“古意”,走復古路線只是一種藝術謀略,而他師法自然卻是最直接的途徑。他說:“久知圖畫非兒戲,到處云山是我師。”[4]

趙孟頫的書法雖不及唐人雄健奔放,卻有些許魏晉氣度,他的“書畫同源”論,開元代之后詩、書、畫三位一體結合的風向標。作品《秀石疏林圖》是與這一理論高度契合的典范,上面題詩曰:“石如飛白木如籀,寫竹還于八法通。若也有人能會此,方知書畫本來同。”[5]另一作品《窠木竹石圖》,石頭用筆飛舞如草書,樹木用筆凝練如篆書,踐行以書入畫的理念,真正實現“寫畫”,突出繪畫書寫過程中的趣味性,與宋畫極大不同,在創作過程中融入了深厚情感。趙孟頫對于書法入畫的踐行成為元代文人畫壇的宗旨。

(三)趙孟頫的繪畫影響

《莊子·天下》里寫道:“上與造物者游,而下與外死生、無終始者為友。”[6],都是“逸”的體現,哲學與藝術結合,繪畫格調上升到“逸品”,使得自然山水物象作為抒發畫家胸中苦悶的手段,在元后期逐漸成熟并成為一種潮流。趙孟頫作為元代承前啟后的第一位,開中國古代隱逸山水畫新風,對后世文人山水畫創作產生深遠影響。“元四家”中黃公望深受趙孟頫“書畫同源”理論影響,作品線條“即興式”的隨意感,盡顯韻味;王蒙作為趙孟頫外孫,同樣承襲其祖父理念,晚年在自題《贈坦齋山水圖軸》中講:“老來漸覺筆頭迂,寫畫如同寫篆書。”[7]這更加充分體現了趙孟頫“書法用筆”觀的深遠影響。

總之,在當時背景下,大批知識分子難在政治上施展抱負,只能寄情山水,希冀于創作中尋找精神解脫,雖然他們的繪畫風格各有所長,但總體而言,在精神層面及藝術追求上不謀而合,且元代畫家諸多作品都體現了這種“放逸”思想,在眾多畫作的題跋詩文中也可得到證明,通過對自然景物的描繪來隱喻人,表達自身情感價值,達到真的“有我之境”。

四、山水畫中的“尚逸”思想在當今社會的意義

其一,在日常生活中,“尚逸”思想倡導世無爭,不爭名奪利。元代畫家追求寄情山水聊以自娛,人們開始追尋精神層面的滿足,通過一些簡澹方式緩解生活中的疲憊感,希望獲得心靈上的滿足與平衡。其二,在精神追求上,“尚逸”思想體現的是對于個體的生命覺解,詮釋了自古以來中國文人追求的“隱”文化。如今社會競爭激烈,人們更需關注自己內心,尋求精神上的撫慰。其三,在審美態度上,“尚逸”思想強調超俗、簡淡的審美意境。在如今快節奏下,人們渴望逃離紛繁的世界,更是需要這種思想,尋求一方超脫世俗、不受約束的安寧天地。

綜上所述,元代山水畫中有“尚逸”思想,不僅在當時貫穿始終,在當今社會也具有重要意義,對人們的日常生活、思想觀念都產生了深遠影響,提供了一種尋找內心安寧之地的途徑。我們要更好地深挖這一思想的當今價值,使其發揮更大作用。

五、結語

總之,元代畫家是以繪畫為一種“游戲”手段來反映其對待生活的態度。元代繪畫中所體現的“逸趣”,利用極致簡淡的筆墨抒發的胸中“逸氣”,都與趙孟頫分不開。這種風格逐漸衍化成一套固定的筆墨法則,流行于明清之際。至于明清之后所崇奉的“宋元境界”,無非是以元人之“游戲”,運宋人之“丘壑”,在“游戲”中尋求繪畫的新變。這在之后文人山水畫發展中影響深遠,對于提升現今山水畫創作同樣具有重要作用。

作者簡介

馮俊樂,男,漢族,山西原平人,碩士,研究方向為中國畫山水。

胡秀峰,男,漢族,山東泰安人,副教授,碩士,研究方向為中國畫山水,室內與景觀設計。

參考文獻

[1]滕志朋.文人山水畫與中國傳統文化研究[M].成都:西南財經大學出版社,2018:56.

[2]羅一平.造化與心源:中國美術史中的山水圖像[M].廣州:嶺南美術出版社,2006:194.

[3]俞劍華.中國歷代畫論大觀:元代畫論(第3編)[M].南京:江蘇鳳凰美術出版社,2017:115.

[4]陳傳席.中國繪畫美學史[M].北京:人民美術出版社,2012:330.

[5]俞劍華.中國歷代畫論大觀:元代畫論(第3編)[M].南京:江蘇鳳凰美術出版社,2017:116.

[6](戰國)莊子.莊子[M].劉英,劉旭,注釋.北京:中國社會科學出版社,2004:393.

[7]俞劍華.中國歷代畫論大觀:元代畫論(第3編)[M].南京:江蘇鳳凰美術出版社,2017:168.