生態美學視域下東北特色建筑城市山水畫表現研究

摘要:東北地區作為我國重要的生態區域,其特色建筑在城市山水畫中的呈現備受關注。越來越多的藝術家將東北的特色建筑融入城市山水畫的創作中,賦予作品更深的文化內涵和更鮮明的地域特色,不僅考慮了自然環境對建筑的影響,還充分融入了當地的傳統文化和民俗風情,展現出一種與自然共生的姿態,同時反映了人們對生態環境的關注和珍愛。對作品的研究和探討,可以更好地幫助人們理解城市山水畫的美學意蘊,擴展生態美學的研究范圍,進而引導城市建設向更加生態友好的方向發展。

關鍵詞:生態美學;東北建筑;地域特色;城市山水;和諧共生

一、城市題材山水畫的發展與東北城市題材山水畫的界定

中國古代就有表現城市建筑和城市生活的作品。一些以描繪亭臺樓榭或是宮廷建筑為主要內容的界畫流傳至今,例如北齊楊子華的《鄴中百戲圖》、宋代郭忠恕的《明皇避暑宮圖》、宋徽宗趙佶的《瑞鶴圖》、劉松年的《四景山水圖》、清代袁耀的《揚州四景圖》等。還有表現市井風貌、城市生活的風俗畫,著名的作品有張擇端的《清明上河圖》、楊修的《兩京圖》、燕文貴的《七夕夜市圖》以及徐揚的《姑蘇繁華圖》等,為以后城市題材山水畫的發展提供了一定的實踐經驗。20世紀初新文化運動興起,提倡院體畫的呼聲高漲,山水畫家開始注重城市現實題材的創作。嶺南畫派高劍父的《東戰場的烈焰》《天地兩怪物》都將現實生活融入作品,更新了中國傳統繪畫的題材。到了二十世紀五六十年代,人們遵循蔡若虹“藝術與勞動人們結合”的觀念,出現了傅抱石的歐洲寫生作品《古文化城克羅什》《回憶布拉格》以及《歌德瓦爾德城》;李可染描繪歐洲建筑的《麥森教堂》、描繪重慶風貌的《夕陽中的重慶山城》、描繪江南園林的《拙政園》;關山月的《新開發的公路》;陸儼少的《新會風光》;李斛的《江心—武漢大橋工程夜景》等優秀作品,以城市建筑為題材的山水畫逐漸興起。20世紀90年代,錢學森先生提出“城市山水”概念,在此背景下,在繼承中國傳統山水畫的筆墨形式和精神的基礎上,人們貫徹“筆墨當隨時代”的觀念,以城市建筑為背景,融入當代文化底蘊的城市題材山水畫體系逐步發展。涌現一批根據時代需求創作的作品,大多描繪都市高樓大廈的繁榮景象,如董小明的《輝煌》、祝林恩的《太陽島初夏》《京城雨景圖》、方駿的《樓與樓之間》、常進的《城市印象》、郭炳安的《深圳—崛起》、宋玉明的《雨中深南大道》《深圳小梅沙夏日》、徐希的《西雅圖之春》、趙衛的《寶安路上》《南國街市》、盧禹舜的《深圳印象》、劉懋善的《法國小鎮》等。進入2000年以后,城市山水畫快速發展,畫家們的繪畫思想與技法不斷成熟,例如盧禹舜的《歐洲記行》、方向《夏雨》、羅穎的《午后》、劉建的《佛倫羅薩》、樊楓的《都市系列》等作品,畫家力圖在表現城市景觀面貌的同時,體現城市文化和精神理想。至今,城市題材山水畫已經成為藝術家研究的熱點題材。

東北城市題材山水畫是指以東北地區城市景觀及地域文化為主題創作的山水畫,畫家通過獨特的筆墨畫出耐人尋味的城市建筑山水畫作品。例如在第十四屆全國美展中脫穎而出的劉森作品《哈爾濱 你好》,陳胤澤、高少珂作品《春風》;第五屆八荒通神—哈爾濱美術雙年展中何詠的《金色年華》、劉森的《半縷夏涼》、樸龍璽的《火紅的年代》等。通過對城市生活的細心觀察以及豐富的生活體驗,畫家不斷刷新著對社會、自然以及相互之間關系的認識,城市題材的表現范疇逐漸擴大,不僅是對單一建筑的描繪,還加入了城市文化、地域歷史、時代更迭、棲居愿景等個人思想,進而形成一種對人與自然、人與城市、人與社會關系的深層次表達。生態美學為我們提供了一個全新的審美視角,使我們能夠更加深入地感知自然之美,激發對環境的保護意識,促進人與自然的和諧發展。在研究東北特色建筑城市山水畫中結合生態美學的理念,探索如何通過審美體驗與創作實現人類與自然的共生共榮。

二、東北城市題材山水畫的生態美學參照

城市山水畫是中國畫的一個重要類型,在城市山水畫中,東北特色建筑的表現方式是通過對建筑形態和結構的描繪來展現其獨特韻味的,基于對東北特色建筑周圍環境的描繪來突出建筑與自然的融合。東北地區的建筑多建于山水之間,建筑與周圍的自然景觀相互映襯。在城市山水畫中,藝術家往往通過對周圍山川、樹木等自然元素的描繪,來凸顯建筑的獨特氣息和韻味。

東北特色建筑在城市山水畫中扮演重要的角色,不僅是城市風景線的一部分,更是文化傳承和歷史記憶的載體。這些具有鮮明特色的建筑,承載著東北地區特有的建筑風格和民俗文化。東北特色建筑在城市山水畫中具有地域性的標志意義,它們是東北地區的代表性建筑,反映了當地人民的民俗風情和傳統建筑技藝。建筑可以讓觀者更好地了解東北地區的歷史、文化和人文環境。東北特色建筑在城市山水畫中成為連接過去和現在的橋梁,這些傳統建筑穿越時空,見證了城市的發展歷程,使城市山水畫更具歷史感和文化底蘊,激發人們對傳統文化的熱情。對這些建筑的深入挖掘和表現,可以為城市山水畫賦予更深厚的內涵和藝術價值,提升城市山水畫的品質和魅力。

三、東北城市題材山水畫的生態美學特征

生態美學原則在城市山水畫創作中的運用是指在城市山水畫創作中應用生態美學理念和原則,以達到保護環境、促進可持續發展和傳達人與自然和諧共生的美學效果。在這個過程中,藝術家們可以通過表現自然景觀和城市建筑的和諧統一來傳達生態美學的理念。

(一)天人合一的筆墨美

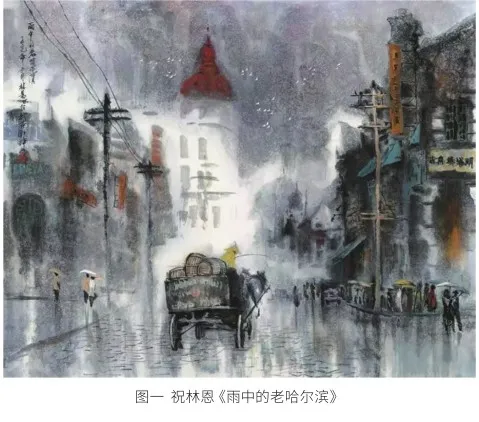

在東北城市題材山水畫中,畫家通過精湛的筆墨技法和細膩的描繪,展現出建筑物的生命力和永恒魅力,達到天人合一的美感。畫家祝林恩生活在素有“北國明珠”之稱的哈爾濱,創作出帶有東北特色建筑獨特韻味和歷史滄桑感的作品,令人感受到建筑物的歷史厚重和文化底蘊。圖一展示了祝林恩的作品《雨中的老哈爾濱》,畫面體現了不拘泥于形似、錯落有致的建筑在自然環境中的融合與共生,建筑充滿生命力的神韻與前景交錯涌動的人流和車輛相映成趣,構成了一幅生動而和諧的畫面。對畫面色調、線條和形體的巧妙處理,不僅描繪了建筑物的外在形象,更深刻地表現了建筑物的內在精神和文化內涵。獨特的筆墨使畫面中的建筑與生態達到和諧,既傳承了傳統中國山水畫的精髓,又展現了東北特色建筑的獨特魅力,為城市山水畫增添了獨特的審美價值和文化意義。

(二)氣韻生動的意境美

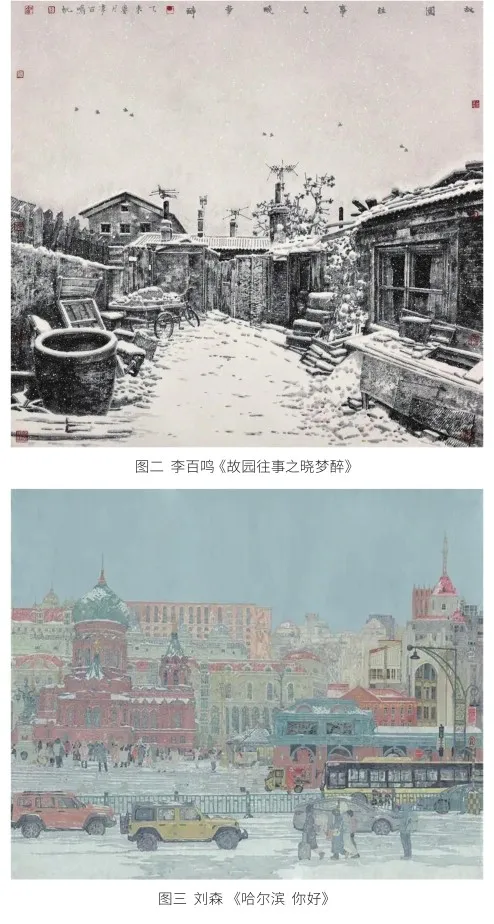

“氣韻生動”的意境美體現了一種融合自然與人文的美感。畫家李百鳴的故園往事系列作品將歷史悠久的居民建筑用水墨語言表現出來,注重細節的刻畫。不僅展現了人們的生活痕跡,也是對歷史的一種記錄。圖二展示的是他的雪景作品《故園往事之曉夢醉》,畫面由被雪覆蓋的老房子、枯樹、大缸、三輪車以及天空中的飛鳥等元素構成,從中能夠體悟安靜平和,是對時間的一種懷念,對自然的一種覺悟。建筑本身獨特的質感將故園的滄桑展現得淋漓盡致,傳達出一種寂寥、安靜的美。

(三)順其自然的色彩美

圖三展示的是入選第十四屆全國美展的黑龍江省劉森作品《哈爾濱 你好》,畫面冷暖色搭配協調,對細節的描繪和色彩的運用,使畫面更具生機和故事性。東北城市山水畫創作觀念強調了傳統中國畫筆墨語言與現代都市生態環境的結合,旨在構建人與自然的和諧關系。這種融合不僅體現在技法上,也體現在內容和主題上,將傳統的人文情懷與現代城市的生態環境并置,展現了生態美學的理念。

四、生態美學在城市題材山水畫創作中的應用—以齊齊哈爾大學藝術樓為例

在對齊齊哈爾大學建筑的創作中,對教學樓的深厚情感成為本次城市題材山水畫的核心主題。教學樓以紅磚白窗、精巧設計的獨特面貌,展現了實用與藝術的完美融合,同時也成為傳遞情感與故事的媒介。通過細致的觀察,筆者掌握了其建筑構造和透視關系,并繪制小稿以積累創作素材,確保作品能夠準確而深情地表達對這一標志性建筑的熱愛與敬意。

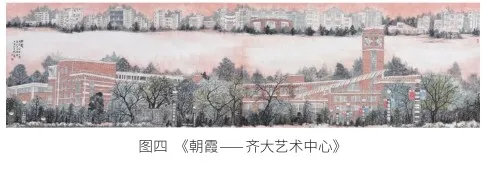

圖四所展示的《朝霞—齊大藝術中心》,巧妙地將生態美學融入城市山水畫之中,以齊大藝術中心為主體,構建了一幅層次分明、意境深遠的畫面。畫面布局上,前、中、后三個層次清晰:近景是茂密的樹木、灌木叢與點綴其間的路燈等建筑元素,營造出一種生機勃勃的氛圍;中景聚焦藝術樓本身,細膩描繪了其窗戶與鐘表等細節,同時樓后錯落有致的樹木進一步豐富了視覺層次;遠景則采用國畫留白手法,巧妙地表現了齊齊哈爾大學的“環湖”特色,將湖水以無形之態融入畫面,與遠處的龍沙公園及附近建筑形成遙相呼應之勢。作品巧妙運用色彩與技法,以赭石加曙紅的溫暖色調描繪朝霞,通過滾刷等作畫工具營造出一種充滿希望與朝氣的氛圍。朝霞的渲染不僅增強了畫面的視覺沖擊力,更深刻傳達了作品所追求的生機勃勃、積極向上的生態美學意境。整個作品在展現城市風光的同時,也深刻體現了人與自然和諧共生的生態理念。

五、結語

在生態美學的視域下,研究東北地區特色建筑在城市山水畫中的表現既是對傳統藝術表達形式的深度挖掘,也是對當代人與自然關系深刻反思的藝術性回應。藝術家們運用細膩的筆墨語言、精巧的構圖布局以及豐富的色彩層次,巧妙地將這些建筑元素與自然景觀交織融合,創作出彰顯地域風情又蘊含生態美感的、貼近時代脈搏、反映社會現實、親近自然本真的藝術作品。展望未來,這一領域將不斷涌現更多杰出的藝術成果,為中華民族優秀傳統文化的傳承與發展注入新活力,同時也為生態文明建設的偉大事業貢獻更多力量。

研究生創新科研項目“東北特色建筑與生態美學在城市山水畫中的表現研究”(項目編號:QUZLTS_CX2023056)。

黑龍江省藝術科學規劃項目“黑龍江紅色藝術資源開發與利用研究”(項目編號:2023B018)。

作者簡介

孟德鴻,男,遼寧康平人,教授,碩士研究生導師,研究方向為中國畫。

張一萌,女,河北涿州人,碩士,研究方向為美術學中國畫。

參考文獻

[1]曾繁仁.生態美學[M].濟南:山東文藝出版社,2020.

[2]郭熙.林泉高致[M].濟南:山東畫報出版社,2010.

[3]殷雙喜,李超.人民文藝與時俱進—紀念《講話》發表80周年[J].美術觀察,2022(5):17-19.