高劍父的“新國畫”探索研究

摘要:高劍父作為我國近代最早出國留學的藝術家之一,他在日本留學時期對西方繪畫有了一定的了解。后在革命者民主思潮的影響下,決定對傳統繪畫進行藝術革新,并提出了“新國畫”理念。“新國畫”認為當今繪畫應“折衷中西,融匯古今”。高劍父辦畫報、開畫展、發文章,對當代中國畫壇的走向提出自己的見解,并用自身實際行動宣傳“新國畫”理念。客觀來說,他的實踐探索對中國傳統繪畫的現代化轉型產生了積極影響。本文欲以高劍父的“新國畫”實踐探索為切入點研究高劍父的繪畫藝術,從縱向維度了解高劍父的“新國畫”藝術活動,總結高劍父的“新思想”對傳統繪畫的影響。

關鍵詞:高劍父;新國畫;藝術革新

一、“新國畫”的產生

高劍父生于廣州,經由族叔引介,14歲來到“十香園”拜入居廉門下,居廉與其堂兄居巢并稱“二居”。在繪畫技法上,二人善用“撞水撞粉法”,畫面清新脫俗,他們的繪畫風格與創作理念深刻影響了高劍父。由于清中期廣州繪畫作品暢銷,特別是十三行廣泛引進西方繪畫,西方繪畫作品與藝術思想得以在當地更快傳播。高劍父師從居廉,居廉與十三行商中的伍氏關系密切,這使得他有更多機會接觸西洋繪畫。在居廉作品中,不僅可以看到傳統繪畫元素,還會發現一些類似西方繪畫的立體、明暗的表現手法。高劍父的作品繼承了“二居”繪畫理念,注重寫生與寫實,并熟練掌握“撞水撞粉”之法。他的繪畫風格與創作理念受居廉影響很大,這些理念在后來高劍父的教育教學中都有所體現。不僅如此,高劍父提倡對傳統繪畫進行改革創新,這也為后來“嶺南畫派”的形成創造了條件。

高劍父所生活的廣東地區,近代以來一直是聞名中外的海上貿易重鎮。商業的發展帶動了文化的繁榮,書畫藝術亦隨之而興。清朝時期的外來文化侵入對傳統繪畫產生了影響,繪畫風格也出現了變化[1]。在外來文化的影響下,許多傳統畫家開始對西方繪畫藝術進行研究,在形式上追求寫生、寫實,由此產生了許多不同于傳統的新風格。西方繪畫藝術的侵入,使得傳統繪畫進一步發展,在客觀上促進了中西繪畫藝術的交流與發展,推動了傳統繪畫藝術的創新。

在近代民族存亡的背景下,各領域的眾多有識之士開始思考與探索。首先是洋務派的洋務運動,提出“中學為體,西學為用”思想。張之洞在督粵期間對此大為提倡,他創辦水師學堂,學習西方科技,在先前四書五經等內容基礎上增加了西方文化與藝術等課程的內容以供學習。這給廣東地區注入了一股思想文化新風,并為后來資產階級的維新運動起到一定的推動作用。年輕時的高劍父就讀于此,雖在此學習僅半年,但卻讓高劍父感受到強烈的震撼。

17歲時,高劍父就讀于嶺南學堂,法國傳教士麥拉授其素描,后又接觸日本畫家山本梅崖。這些經歷使他對繪畫藝術有了深度的認知。

1900年,高劍父經由友人資助于澳門格致書院讀書,該校是為使中國學子不必遠行便可直接接受西方先進教育而創立。雖然是以美國人的名義創辦的,但是李鴻章對此校仍十分重視。該校以“扶助中國教育之發展”為宗旨,按照西方教學模式辦學,學科豐富,所教內容也是西方實用科學[2]。該校在當時設施已十分完備,也是在此階段,高劍父深入學習西方知識并正式接觸西畫。

維新思想也對高劍父產生了影響。康有為曾在廣東創辦萬木草堂,提倡新學,主張變法,這是其維新變法的策源地。受到民主思潮的影響,高劍父等革命青年一直在為民族復興、思想革新而努力。高劍父在《國畫的辯論》中引用康有為的話:“墨井寡傳,郎世寧乃出西法,他日當有合中西而成大家者,日本已力為之,當以郎世寧為太祖矣。如仍守舊不變,則中國畫學應遂絕滅。”[2]他認為傳統繪畫也應向前發展,墨守成規只能走向滅亡。

1906年,高劍父在好友伍德彝的資助下留學日本,這一時期的日本聚集了許多反清的革命人士,其中不乏他的好友。他的朋友廖仲愷夫婦在生活上給予了他諸多幫助,還引領他加入了同盟會,使其逐漸走上了革命道路。高劍父看到日本明治維新之后國泰民安、國富民強的景象,更加堅定了要變革的決心。于是,1906年7月,高劍父正式加入了中國同盟會[3]。同年,又在廖仲愷的介紹下結識了孫中山,并在之后多次組織革命活動,其中著名的有黃花崗起義等。

二、“新國畫”的探索

高劍父認為當代繪畫應“折衷中西,融匯古今”,這一思想最早可以追溯到他留日歸來。他在日本深刻體會到衡山大觀和竹內棲鳳繪畫中的創新理念,認同他們將東方繪畫與西方繪畫融合的創作方式,并對此進行了藝術實踐,這也為之后的“新國畫”運動奠定了基礎[4]。回國后,高劍父將西方寫實主義風格與中國技法、題材等方面結合,將其融入“新國畫”理念。

在繪畫上,高劍父受嶺南畫家居巢與居廉的影響巨大,居氏兄弟的藝術創作中始終飽含對藝術永恒的熱愛,二人提倡“師法自然,外師造化”,他們在中國傳統繪畫的傳承中又融入了某些西方元素。他們的繪畫理念及表現形式在后來的20世紀初期受到廣泛推崇,這對“新國畫”理念的完善和近現代嶺南繪畫發展都起到了積極的推動作用。

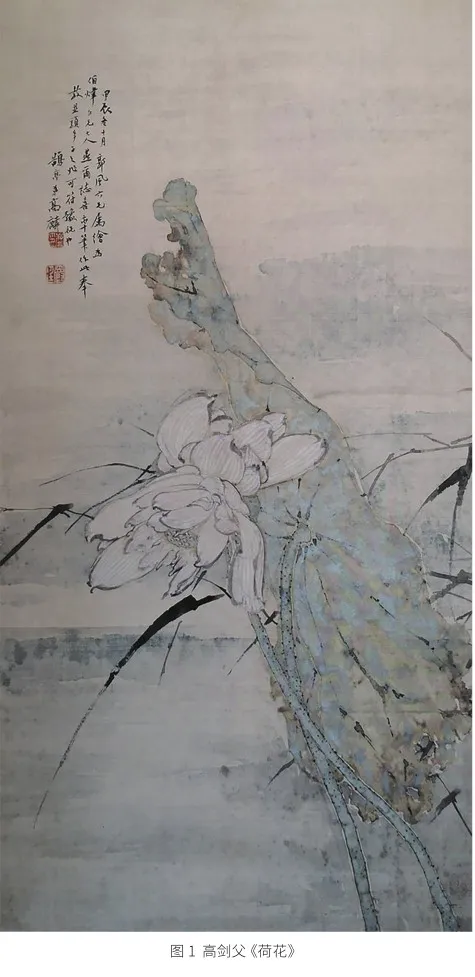

高劍父在《蓮花》(圖1)中充分運用“撞水撞粉”畫法,畫面中水色交融而又未全融,形成流動的畫面效果,凸顯荷花的清新雅致。內容方面,作品主要描繪了大面積的荷葉包裹兩朵背 向生長的荷花的景象。畫面整體以暖色調為主,在主體物周圍勾勒些許雜草,背景并沒有贅加細節,而是以幾筆水色,既拉開了空間,又使畫面層次更加豐富。該作品用筆靈動,構圖新穎,筆法多變,充分體現了高劍父繼承傳統繪畫而又吸收西方理念的“新國畫”風格。

在具體創作中,“新國畫”理念提倡融合西方繪畫理念以及創作方式,注重寫實與光影表現,增加畫面空間效果。在題材上則提倡打破傳統題材的束縛,主張“藝術大眾化”,認為自然界的一切事物皆具美感,繪畫創作不應該受題材的約束,過去的傳統文人畫風格已經顯得不合時宜了,而“和現實生活有關的,方才是有價值的藝術”。因此,高劍父將飛機與坦克納入他的繪畫創作中,并乘飛機在空中寫生,只為能更好地把握飛機神韻。

1908年,高劍父的“新國畫”個人畫展在廣州舉行,這是他“新國畫”運動的早期探索。1912年高劍父與其弟弟高奇峰在上海共同創辦《真相畫報》,該畫報執筆人均為參與過或組織過民國成立的革命先驅,因此畫報一經發表便引起巨大反響。后來,高劍父又在孫中山的支持下創辦畫館以提高國民審美。1920年,高劍父籌辦了廣東省第一次美術展覽會。三年后他又創辦了春睡畫院,并在此授徒講課,培養了許多藝術大師,如關山月、方人定和黎雄才等。1925年任佛山市立美術院院長。1928年冬在上海參加“寒之友”社的活動。1933年任中山大學教授,并開設中華畫院。1938年10月,廣州淪陷,畫院被毀。抗戰時期遷居澳門,拒絕汪偽拉攏。抗戰勝利后,他又在畫院原址創“南中美術院”繼續授課。高劍父不僅是畫家,同時也是革命家和教育家,在他的影響下,國民民主思想意識得到進一步發展。

在“新國畫運動”的初期,高劍父并沒有將其留學經驗與中國畫結合,導致他的某些觀點在當時頗受爭議。例如1926年的廣州越秀山游藝會,廣東畫學研究會成員黃般若的《國畫特刊》便有這樣一段話,他在文章中明確指出高劍父、高奇峰抄襲日本畫:“所謂新派畫不過剽竊東洋,非一二人之所創。”[5]這種爭論并非個例,雙方各抒己見,這也讓我們看到了“新國畫”畫家的革新態度。同時,也為我們了解其他畫派對于藝術革新的態度提供了借鑒。

提倡“新國畫”的畫家的創作沒有脫離現實,他們的許多作品往往具有時代性,例如高劍父的《東戰場的烈焰》(圖2),描繪了上海“一·二八”事變中被炸毀的東方圖書館。1932年1月28日晚,日軍進攻上海閘北地區,作為當時我國最大圖書館的“東方圖書館”慘遭炸毀,燒了三天三夜。據統計,到1931年底,該圖書館藏書已達50多萬冊。在作品中,高劍父用全新的表現方法,將西洋繪畫中的光影處理和素描關系融入中國筆墨,通過對戰場上廢墟與火焰的描繪,表現戰爭后的滿目瘡痍,具有強烈的藝術感染力。

三、“新國畫”的影響

“新國畫”首次提出對傳統繪畫的革新,即以新理念、新形式、新材料、新技法將西方繪畫藝術精神與中國傳統繪畫結合,使得在繼承傳統繪畫內涵的基礎上創造出能使大眾引起共鳴的、具有時代風貌的、具有民族特色的“新國畫”。

高劍父晚年開始重新審視中國傳統,重視筆墨、追求氣韻,這并不是對“新國畫”的否定,而是對中國自身傳統有了更深入的研究。“新國畫”理念是一次中西方思想的碰撞與融合,作為一個特定時代的產物,它代表了當時人們迫切改變現狀的愿望。高劍父以及其他嶺南畫派畫家們宣揚“新國畫”理念,在傳統繪畫的衰落時期,為中國畫壇指引了新的方向。他們時刻關注人民生活,注重“民生”,他們的創作多帶有民族性與現實性。同時,他們具有強烈的愛國主義情懷和社會責任心。正如高劍父之弟高奇峰的闡述:“學畫不是徒博時譽的,也不是聊以自娛的,當要本‘天下有饑與溺,若己之饑與溺’的懷抱,具達己達人的觀念,而努力于繕性利群的繪事,闡明時代的新精神。”[6]他們的革新并不單是對傳統繪畫思想或表現技法的探索與延伸,還為傳統繪畫藝術的未來提供了新的發展方向。

高劍父的“新國畫”探索為我們更加深入地了解嶺南畫派以及嶺南畫壇發展提供參考,也為我們今后的創作提供了一些感悟:首先,創作不應受題材、表現形式等因素的束縛,應盡可能吸收百家之長,敢于實踐,創造更有特色更具價值的藝術作品;其次,藝術創作并不是一帆風順的。創作本身就是一個自我肯定又自我否定再自我肯定的過程。正因為這一過程的矛盾又多變,作品在最終呈現效果才能更加深刻而精彩。

作者簡介

尤柯,男,山東臨沂人,碩士研究生,研究方向為美術學。

參考文獻

[1]單國強.中國美術:明清至近代[M].北京:中國人民大學出版社,2010:231-233.

[2]張繁文.高劍父繪畫藝術及其“折衷”思想研究[D].上海:上海大學,2010.

[3]王丹.嶺南畫派大師—高劍父[M].廣州:廣東人民出版社,2009:27.

[4]高劍父.高劍父新國畫要義[M].上海:上海人民美術出版社,2016:114.

[5]苗亞茹.嶺南畫派“新國畫”研究[D].南寧:廣西師范大學,2022.

[6]中國圖書大辭典編輯館.高奇峰先生榮哀錄.第1輯[M].南京:奇峰圖書館,1933:1.