畫意藏筆墨 懷情山水中

趙冬,字子硯。“子”有君子之意,品質高尚。“硯”有堅定之意,對事有恒心。

第一次認識趙冬的時候是在冬天,黑色的羽絨服外面穿了一件舊的藍色長衫,一副黑框眼鏡掛在臉上,眼鏡后面那雙細長的眼睛里透著一股“看破”的笑意,舉手投足不急不躁,說話溫言細語,不禁讓我想到“學者氣質”和“文化修養”這兩個詞語。所以,從心底我更愿意稱呼他為“子硯君”,覺得更符合他的氣質。最開始,我不理解那種“學者氣質”和“文化修養”到底是什么,直到相處久了之后,從他對生活的態度中、對繪畫的執著中、對中國文化的尊崇中,才逐漸明白這是一位被中國美學塑造過的“詩人”,在他身上透著詩的情誼,畫的意境和中國人的情懷。

子硯君特有的“詩情”。他不會作詩,但把東方美學融入身體中,帶進生活的每一個細節里,把生活過成美學,也過成詩。俗話說“境由心造”,無論他身在何處,都能發現美好的事物,并把這些他認為美好的事物,用藝術的方式呈現出來。比如一塊樹上掉下的樹皮,他能珍惜著它的色彩,為它配上合適的形狀和文字,小心翼翼地裝裱起來,讓它繼續生命的綻放。再比如,秋天荷塘里的蓮蓬收割之后成堆成堆的枯蓮,他都抱回來擺成裝置。孤燈下,不知疲憊地讓朵朵枯蓮入墨,用固執的姿態詠嘆秋的離魂。

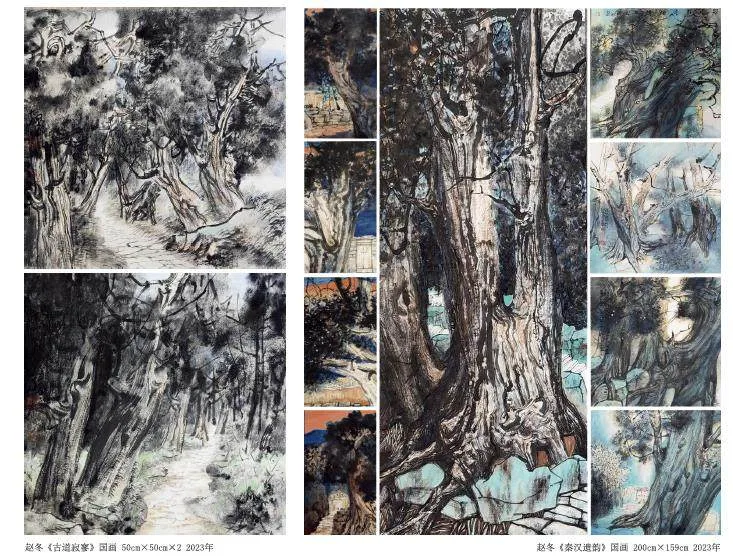

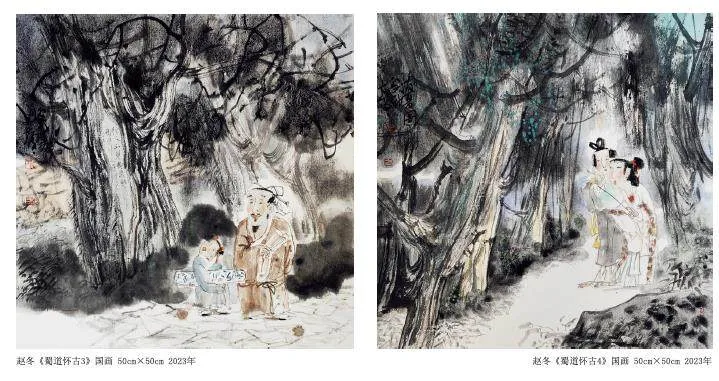

我喜歡子硯君的畫,特別是那些柏樹里的“畫意”, 那些柏樹蒼勁有力,如寶劍出鋒般有著舍我其誰的豪氣,總讓我感到自己小里小氣渺小的樣子,有種想要向他學習的沖動。其實,欣賞中國畫本身不是一件容易的事情,我以前不太懂欣賞中國畫,總覺得那些山山水水都差不多,只能借由很多圖鑒的剖析去理解畫的含義,但那總讓我覺得差點感覺,直到見到子硯君的畫作。他作畫時,安靜且專注,姿態橫生,走筆靈動,虛實間有種書寫歲月的意境。他異常喜愛柏樹,那些百年、千年的柏樹在他的筆墨里一會兒風云變幻,仿佛在訴說這柏樹見證著更新迭代的歷史年輪;一會兒絲絲縷縷,又仿佛是那傳說中在佛前苦苦求了500年而成樹,立于路旁只為與心上人相見的一段塵緣;一會兒濃墨重彩,如一位沉穩智慧的長者俯瞰世間;一會兒輕墨淡描,如一位青春飛揚的青少年正柔情素淺。意在情中,境在畫中。

子硯君是很有“情懷”的。 他是劍閣人,劍門關自古是連通中原與蜀地的重要關隘,千年的歷史文化讓這里的每一寸土地都披上了歷史的底蘊,那些郁郁蔥蔥的柏樹駐守千年更是這一切歷史更新迭代的見證者。來來回回的人們感嘆著它們的雄偉與壯觀,被它們堅韌的品格擊中心靈,甚至生發出想要為它們做些事情的愿望。子硯君便是行動者之一。在2022年暑假,子硯君個人發起“讓愛溫暖世界”為主題的“藝起鄉建”公益項目,邀請一群志同道合的人走進千年古蜀道,共建鄉村美術館,為這片土地再增添一筆重彩。歷時一年多,在他的影響下,越來越多的藝術家走進古蜀道,越來越多的人了解古蜀文化,越來越多的人被這樣的情懷所感染,愿意為此公益項目添磚加瓦。或許,這就是他的“修養”吧!

言,心之聲也;書,心之畫也。賞其畫,我們能在其色,其形,其濃淡枯濕,其斷連輾轉,粗細藏露、變化無窮的氣韻中識得子硯君任情恣性又不失正直善良的品行。觀其行,亦能在其生活中的詩情畫意,待人平易近人,做事鍥而不舍,大愛與行的風骨中識得子硯君干凈明亮、向陽而生的德行。有人說:一個藝術家的作品是藝術家整個生命狀態的反映。不惑之年的子硯君,用書養德,用畫修身,用生活詩,在筆墨紙硯里把心靈感悟與大自然的景物融為一體,構筑自己的信仰。

趙 冬

字一書、子硯。四川省美術家協會會員,攔馬墻鄉村美術館館長,“藝起鄉建”項目發起人。