李政道(1926—2024)

李政道和楊振寧因提出弱相互作用中宇稱不守恒定律,而共同榮獲諾貝爾物理學獎。這一發現與科學家的普遍認知相悖,也改變了世人對對稱性的認識。

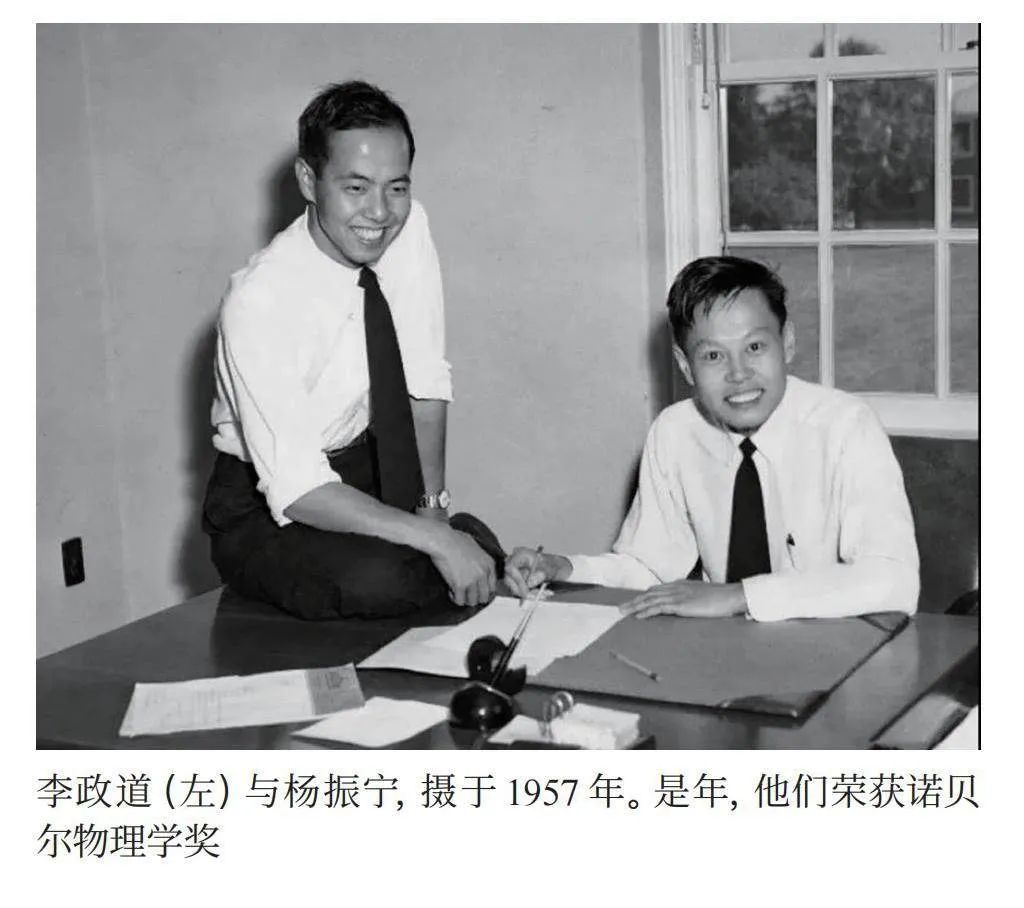

李政道和楊振寧因推翻了被視為自然基本法則之一的宇稱守恒定律,共同榮獲1957年諾貝爾物理學獎。當地時間2024年8月4日,李政道先生在位于美國舊金山的家中辭世,享年97歲。

宇稱守恒定律認為,任何現象及其鏡像在表現上應當完全一致。李政道和楊振寧于1956年對該理論提出質疑時,它已廣受認可近三十年。

當時,李政道先生還是哥倫比亞大學的一名年輕教授。他在29歲時就晉升為正教授,是當時該校歷史上最年輕的教授。

他對所謂的K介子(一種亞原子粒子)衰變問題產生了濃厚興趣。這些微小的粒子會不斷衰變,轉化為電子、中微子和光子。實驗結果顯示,在K介子衰變的過程中,有些會發生變化,這表明它們各不相同。然而,它們又擁有相同的質量和半衰期,這表明它們在本質上是相同的。

這一明顯的矛盾讓物理學家們陷入困惑之中。他們原本認為,弱核力(如介子衰變)與量子物理學中的另外兩種基本力(即將質子和中子緊密結合在原子核中的強核力,控制電荷吸引與排斥以及光的特性的電磁力)一樣,都遵循宇稱守恒定律。

后來李政道與普林斯頓高等研究院的楊振寧再度合作(此前兩人就已經認識并有過合作),一起梳理了所有涉及弱核力的研究與實驗。

在此基礎上,李政道和楊振寧提出了關于K介子衰變問題的看法:與強核力和電磁力截然不同,弱核力并不遵循宇稱守恒定律。這一發現堪稱一場革命,因為它意味著在自然界中有些粒子實際上是“右旋”的,而有的則是“左旋”的。

1956年秋,李政道和楊振寧在《物理評論》(Physical Review)期刊上發表了這一看法。同年稍晚些時候,物理學家吳健雄進行了一項關于鈷原子衰變的開創性實驗,其結果驗證了李政道和楊振寧的想法。次年,李政道和楊振寧憑此榮獲諾貝爾獎。

李政道先生獲獎時年齡尚不足31歲,他和楊振寧一道成為首批獲得諾貝爾獎的華人科學家。

李政道先生的職業生涯極為漫長且成果豐碩。2011年,他以85歲高齡從哥倫比亞大學的日常教學崗位上光榮退休,但直至90多歲依然在為粒子物理研究貢獻想法。他的名字與兩大定理緊密相關,即李模型(Lee Model)和木下-李-瑙恩伯格(KLN)定理。此外,他還提出了有關黑洞與暗物質的重要理論。

作為相對論重離子對撞機領域的杰出物理學家,李政道先生在1997年至2003年間,還擔任了日本理化學研究所-美國布魯克海文國家實驗室研究中心(RIKEN BNL Research Center)的主任。

2007年,在榮獲諾貝爾獎50周年之際,李政道接受了諾貝爾獎官網總編輯的采訪。他謙遜地將自己的成功,尤其是對宇稱不守恒的深刻洞察,部分歸功于自己的非傳統教育背景。在訪談中,他回憶起自己是如何基于從書中獲取的信息,便勇敢地挑戰了牛頓的力學定律,特別是那個著名的“力等于質量乘以加速度”的公式。

李政道,1926年11月25日出生于上海,父親李駿康是一名商人,從事化肥進口貿易工作。

抗日戰爭全面爆發時,李政道在上中學。正是在這段時間里,他與物理學結下了不解之緣。他會被偶然間翻閱到的一些科學書籍所吸引,但由于無法接受正規教育,他只能自學。他也因此逐漸形成了自己解決問題的獨特方式。

1943年,盡管未獲得正式的高中文憑,李政道先生仍被國立浙江大學(現浙江大學,前身是1897年創立的求是書院)錄取。那時,該校已因戰亂遷至貴州。

隨著中日戰爭的持續,1945年,李政道先生不得不轉至位于昆明的國立西南聯合大學繼續學業,而他未來的合作者楊振寧先生也曾在此深造。在校期間,他得到了著名原子核物理學家吳大猷先生的推薦,獲國家獎學金資助,得以赴美留學。至1946年,這位僅完成兩年大學學業的青年才俊,已經被芝加哥大學錄取,成為一名博士研究生。

彼時,芝加哥大學是全球物理學研究的頂尖中心之一。該校相關部門由出生于意大利的物理學家恩里科 · 費米(Enrico Fermi)領導,他還帶領建立了世界上第一座原子核反應堆,也是1938年諾貝爾物理學獎獲得者。李政道先生有幸成為費米教授當時唯一的理論物理博士生,每周都能與這位大師面對面交流。這段學習經歷非凡至極,而這部分得益于費米教授獨特的教學方法。2007年,李政道先生在接受諾貝爾獎官網總編輯采訪時,對此深有感觸。

李政道先生回憶起費米教授時說:“他說,‘你看,有些事我正想深入了解。李,你去查一下資料,下周給我來一次講座,怎么樣?’”

“能為費米教授作講座,我深感榮幸,”李政道先生補充道,“這無疑是增強學生自信心的絕佳途徑。隨后,他會向我提問,而我則必須給出回答。”

1950年,李政道先生順利獲得博士學位。隨后三年間,他輾轉于多個學術高地,先后任職于葉凱士天文臺、加州大學伯克利分校和普林斯頓高等研究院。最終,他贏得了哥倫比亞大學的青睞,被聘為助理教授。

除了獲得諾貝爾獎這一殊榮,李政道先生還曾榮獲包括阿爾伯特·愛因斯坦紀念獎科學獎在內的諸多獎項。

對于為他贏得諾貝爾獎的重大發現,李政道先生始終保持謙遜。在他看來,這不過是洞察力的產物,它一直靜靜地隱藏在眾人眼前,等待著被發掘。

資料來源 The New York Times