論著作權侵權懲罰性賠償適用標準的統一

摘 要:我國《著作權法》在第三次修改時引入了懲罰性賠償制度,但立法語言的模糊導致司法裁判標準混亂。基于對687件裁判文書實證分析可知:一方面,法定賠償暗含的懲罰屬性壓縮了懲罰性賠償的適用空間,也帶來了能否將這一實踐中具有絕對主導地位的損害賠償計算標準作為懲罰性賠償基準額的爭議;另一方面,懲罰性賠償構成要件語義模糊、規范指引缺乏,導致裁判標準無法統一。要促進我國著作權侵權懲罰性賠償制度的司法完善,須以類型化、體系化的思維統一懲罰性賠償適用標準。具體而言,須厘清并協調“故意”與“情節嚴重”等構成要件的功能;允許在特定條件下將法定賠償作為懲罰性賠償的基數;降低數額認定的高精度期待,避免損害賠償“數學化”而忽略其法律價值;厘清法定賠償與懲罰性賠償的邊界,在防止對侵權事實重復評價的基礎上促進二者的協調適用。

關鍵詞:懲罰性賠償;著作權侵權;嚴重過錯;適用標準

中圖分類號:D 913 文獻標志碼:A 文章編號:2096-9783(2024)05?0077?13

一、問題的提出

在損害賠償制度體系中,懲罰性賠償是對侵權人嚴重過錯予以特別懲戒的賠償方式[1]。2020年11月,十三屆全國人大常委會表決通過了關于修改《中華人民共和國著作權法》(以下簡稱《著作權法》)的決定,將懲罰性賠償規定在第五十四條之中。此外,2021年9月,中共中央、國務院發布《知識產權強國建設綱要(2021-2035年)》,明確提出“全面建立并實施侵權懲罰性賠償制度,加大損害賠償力度。”從立法修改到政策指引,均表明有效實施懲罰性賠償制度對保護著作權人合法權利的重大意義。然而,自懲罰性賠償條款實施以來,其運行效果并不樂觀。

司法實踐中,對2021年6月1日至2024年3月1日的著作權侵權案件實證可知,僅有43件實際適用懲罰性賠償。從裁判結果看,法定賠償占比畸高,且在考量因素中涵蓋了懲罰性因素,部分替代懲罰性賠償發揮著懲戒侵權人嚴重過錯的制度功能。即使在適用懲罰性賠償的43起案件里,也存在從構成要件認定到數額確定適用標準不一的現象:“故意”要件解釋進路不一、“情節嚴重”要件類型化因素Ls8Ahh0Hcw20FKkpXaVJ1W0nlyyNC9kzYa++o95ePuM=差異較大,雙要件如何協調存在爭議,懲罰性賠償數額的確定存在基數采納分歧等問題,直接影響遏制、威懾制度功能的實現。

究其緣由,最高人民法院相關司法解釋對侵權人過錯程度的類型化不足以解決構成要件認定中的認識分歧,各要件的解釋進路缺乏統一標準;懲罰性賠償功能定位錯亂,使其無法合理指引數額認定中懲戒性判賠的實現,數額認定規則仍有待細化與完善。本文通過檢索并分析近三年來著作權侵權懲罰性賠償的司法裁判,總結司法分歧與條款適用困境,檢驗司法解釋對侵權行為人過錯類型化歸納效果,并溯源懲罰性賠償的法理基礎,厘清損害賠償體系下該制度的功能定位,對懲罰性賠償的規范路徑提出具體建議,以期推動著作權侵權懲罰性賠償條款的有效實施。

二、共識與分歧:著作權侵權懲罰性賠償的實證考察

在我國著作權侵權訴訟中,權利人訴請懲罰性賠償的主張適用率一直居高不下。經檢索,早在2019年就有713件1案件主張“應該參照商標法的相關規定承擔懲罰性的賠償責任。2”自2020年著作權法引入懲罰性賠償條款以來,懲罰性賠償的主張率進一步提高。經檢索,該條款自2021年6月1日正式實施至2024年3月1日,共有1 395件案件3主張適用懲罰性賠償。為聚焦著作權侵權懲罰性條款的適用情況,本文僅以該條款實施以來的審結案件進行分析,經進一步數據清洗,共得到最終樣本687件4。

(一)懲罰性賠償請求的司法采用率較低

1. 從“主張”到“采納”的最終適用率落差較大

在687件樣本案件中,僅有43件案件實際適用懲罰性賠償予以裁判,立法者的高期待與司法者的低適用形成較大落差。事實上,由實際適用率低并不能直接得出“懲罰性賠償的制度功能難以實現”的結論,還需要從兩個方面進一步對該現象進行解釋:其一,從構成要件的規范適用角度審查具體條款的認定與協調問題;其二,從損害賠償制度體系的角度探討法定賠償(包括酌定賠償)與懲罰性賠償的功能替代問題。

基于未適用懲罰性賠償條款的不同原因,對644件案件類型化歸納如下:在案證據難以確定計算基數要件的案件共156件;不滿足情節嚴重要件的案件共98件;不滿足計算基數及情節嚴重要件的案件共134件;不滿足故意、情節嚴重及基數要件的案件共128件;在法定賠償的基礎上進行懲罰性賠償、缺乏法律依據的案件共86件;在二審中增加懲罰性賠償訴求被告知另訴案件42件。

從實踐中看,阻礙懲罰性賠償從“立法的應然”向“司法的實然”過渡的障礙普遍存在于行為認定到數額認定的各個階段,因此有必要對已適用懲罰性賠償的43件案件從構成要件、數額認定各維度再做考量。

2.法定賠償發揮了從“兜底”到“替代”的作用

據裁判結果看,作為實際損失填補兜底作用的法定賠償,在實踐中占比極大。在644件未適用懲罰性賠償的案件中,法官均以法定或酌定賠償的方式予以裁判,且主要以法定賠償作為判賠方式。但其是否對懲罰性賠償的制度功能予以替代尚不能從表層比例得知。換言之,仍需對法定賠償案件中是否考量“懲罰性因素”予以梳理。

從表2中可知,法定賠償在我國司法實踐中發揮著部分的懲罰功能。然而,我國引入法定賠償制度的初衷并不在此。司法實踐中的大量適用與條款設置初衷背道而馳,原本的“兜底適用”變為“大量適用”,加之懲罰性功能的實現,一定程度上擠壓了懲罰性賠償的適用空間。

(二)懲罰性賠償構成要件的裁判標準不統一

1.侵權人“故意”是否包含主觀“間接故意”

“故意”與“情節嚴重”雙要件模式著作權懲罰性賠償的立法方案。“故意”要件表征侵權人的主觀過錯,即其行為的應受譴責性。學界對于該要件的分析視角圍繞《最高人民法院關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》(以下簡稱《司法解釋》)及《中華人民共和國商標法修訂草案(征求意見稿)》(以下簡稱《商標法修訂草案》)出臺呈現出從“立法表達”到“概念理解”的轉變。在《司法解釋》出臺之前,《中華人民共和國商標法》(2019年修正)與《中華人民共和國反不正當競爭法》(2019年修正)規定了“惡意”的要件表述。自《商標法修訂草案》2023年公開后5,學界對知識產權領域懲罰性賠償要件的“故意”表達再無爭議,轉向對“故意”要件適用范圍的探討。因此,當前“故意”要件的爭論核心為:懲罰性賠償責任應苛責直接故意的心態/直接與間接故意心態。

在民法理論中,對“故意”的解釋存在兩種路徑:其一,意思主義認為故意包括認識因素和意志因素,即明知其行為會導致侵害結果,仍追求或放任該結果的發生[2]。其中“明知且追求”為直接故意,“明知且放任”為間接故意。其二,觀念主義認為“故意”指侵權行為人對其行為的侵害結果有預知的心理狀態,在此解釋路徑下,“故意”不僅包含直接與間接故意,還包含過失因素。筆者認為,從可責性看,過失狀態比故意的應受苛責程度弱化很多,過失并非懲罰性賠償的調整對象,所以我國懲罰性賠償中的“故意”要件排除過失因素。

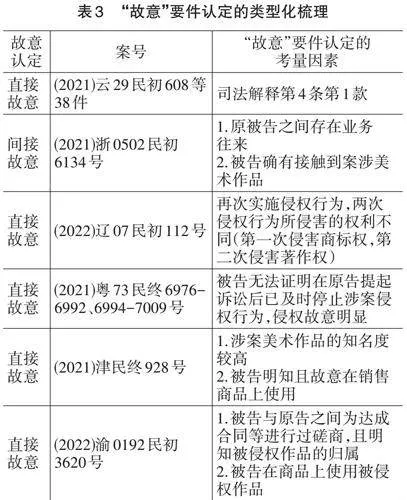

在排除過失因素后,“故意”是否包含間接故意是分歧的根源[3]。持“直接故意”觀點的學者以“間接故意”標準會導致懲罰性賠償適用范圍過寬為由,認為懲罰性賠償“故意”要件的認定應以直接故意為限[4];持“直接+間接故意”的學者從知識產權權利邊界的模糊性出發,認為間接故意行為有適用懲罰性賠償加以遏制的必要[5]。在司法實踐中,“直接故意”具體表現為“明知+追求”,“間接故意”具體表現為“明知+放任”。據此,對43件懲罰性案件“故意”要件認定的類型化梳理如表3。

在司法實踐中,我國法院通常采用直接故意標準,以重復侵權為主要侵權樣態。值得注意的是,有38件案件法官在援引法條時適用《司法解釋》關于情節嚴重認定的第一款,基于該條款徑直將故意與情節嚴重要件一同認定。由此,我國著作權侵權的司法實踐中,《司法解釋》第四條第一款所指重復侵權行為已成為認定構成懲罰性賠償的主要依據。申言之,“重復”包含相同或類似,在司法實踐中具體表現為“針對同一權利客體的多次侵權”和“針對同一權利人不同權利客體的多次侵權”,該兩種侵權行為均屬于“明知且追求侵權結果的發生”的情形,因此構成直接故意。

然而,司法實踐也存在適用間接故意的案件。例如,有法院認為,被告與原告存在業務往來,且接觸過案涉作品,即構成主觀故意。這實際上只認定被告構成“明知”,并未證明其追求損害結果的發生。筆者認為,此分歧的產生應歸因于《司法解釋》對故意要件標準的不統一。《司法解釋》第三條6規定了故意要件的認定情形,其中第三、四款均屬于對“明知”情形的列舉,并未包含“追求”或“放任”的情形,因此并未對“故意”要件應采取直接故意還是間接故意標準予以明確。

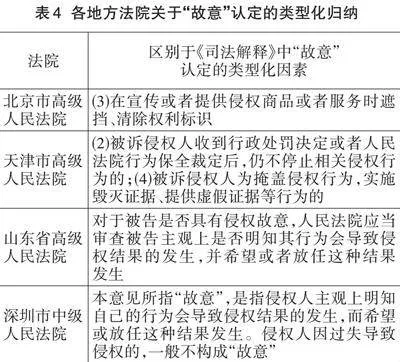

在司法解釋的基礎上,各地方審理文件對“故意”采納標準也不統一,如表4:首先,北京市高級人民法院并未區分直接或間接故意標準,如第三款“在宣傳或者提供侵權商品或者服務時遮擋、清除權利標識”情形下可直接認定構成故意,該情形僅考量侵權人是否“明知”。其次,有部分法院明確采用間接故意的認定標準,如山東省高級人民法院和深圳市中級人民法院明確規定“故意”包含“明知+追求/放任”。再者,天津市高級人民法院將司法解釋中原屬于“情節嚴重”考量因素的“侵權人訴訟中行為”歸入“故意”要件的認定,值得商榷,此類型化因素的考量需結合“情節嚴重”認定進一步探究。

在司法解釋的基礎上,各地方審理文件對“故意”采納標準也不統一,如表4:首先,北京市高級人民法院并未區分直接或間接故意標準,如第三款“在宣傳或者提供侵權商品或者服務時遮擋、清除權利標識”情形下可直接認定構成故意,該情形僅考量侵權人是否“明知”。其次,有部分法院明確采用間接故意的認定標準,如山東省高級人民法院和深圳市中級人民法院明確規定“故意”包含“明知+追求/放任”。再者,天津市高級人民法院將司法解釋中原屬于“情節嚴重”考量因素的“侵權人訴訟中行為”歸入“故意”要件的認定,值得商榷,此類型化因素的考量需結合“情節嚴重”認定進一步探究。

2. “情節嚴重”認定中限制因素類型的取舍

從知識產權領域引入懲罰性賠償制度的歷程來看,“情節嚴重”是從原本“惡意侵權”單一要件中被獨立出來并與“故意”相對應的構成要件。一般認為,相比于故意這一主觀要件,情節嚴重是對侵權行為法益侵害程度進行的客觀評價。從邏輯上看,并非所有的故意侵權都適用懲罰性賠償,只有故意侵權中侵權情節嚴重的行為才能適用懲罰性賠償。從此角度看,情節嚴重這一構成要件具有防止懲罰性賠償濫用的限制功能[6]。

如何理解情節嚴重這一構成要件的功能,學術界曾存在由“要件存廢”到“類型化因素取舍”的觀念轉變。曾有觀點認為“懲罰性賠償應以故意侵權為適用條件,情節嚴重應理解為判斷賠償數額多少的條件”[7]。在民法典編纂期間,學術界對“情節嚴重”對于主觀要件的限制作用達成共識,認為“如果僅要求故意可能導致懲罰性賠償適用泛化”。近三年的司法實踐亦證明了“情節嚴重”要件的限制目的,在644件樣本案件中,不滿足情節嚴重要件而未適用懲罰性賠償判賠的案件高達360件,超過案件總量的一半。

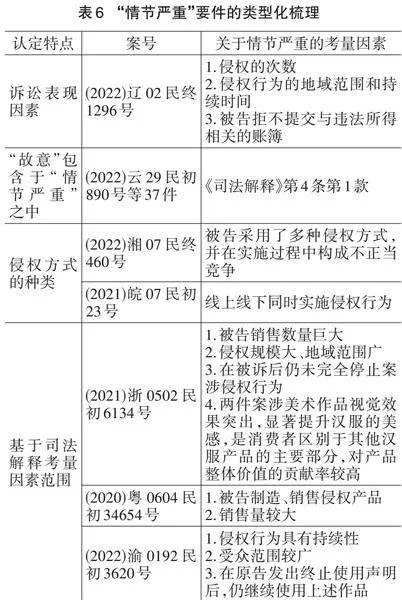

由于“情節嚴重”在語義上內涵模糊,如表5所示,所以必須借助類型化的思維形式來實現規范目的[8]。實踐中,從最高人民法院到部分高級人民法院、中級人民法院均嘗試通過司法解釋、審理指南等司法文件,針對懲罰性賠償適用要件的具體情形類型化歸納,但各方對“情節嚴重”要件的歸納因素差異最大。最高人民法院將對“情節嚴重”的認定情形規定到《司法解釋》第四條7之中,地方法院則在此基礎上進行細化或作出取舍性調整。

雖然各地均在《司法解釋》的指導下制定司法文件,但各自制度導向差異不小。理由在于:其一,對于知識產權的市場價值認知不同。如北京市高級人民法院對知名度較高的體育賽事節目、展會知識產權進行了特別規定,對市場價值較高的知識產權明示于審理指南之中,體現了該院對知識產權價值因素的重視。其二,側重對商標的懲罰性賠償保護。鑒于我國知識產權領域懲罰性賠償的引入自商標法伊始,商標權懲罰性賠償案件實踐中占比較大,北京、天津等地方法院特地將“商譽”等考量因素單獨置于司法文件之中。其三,雙適用要件考量因素混同。北京高院在對“故意”“情節嚴重”已經單獨列明類型化因素的情形下,又對“故意且情節嚴重”再進行類型化歸納,實則是將要件認定中類型化考量因素混同,雖可能是出于對實踐中審理效率的期待,但從長遠看是對雙適用要件混同的不利妥協。

學術界對于“情節嚴重”與“故意”的關系也存在不同觀點,如表6所示。有學者認為,二者雖然處于并列關系,但從司法認定程序上看,應先審視侵權人的主觀心態,再評價其侵權行為的情節嚴重程度[9];有學者從主觀心態的“不可測性”出發,認為應基于客觀化證據認定主觀心態,故先認定“情節嚴重”要件[10]。另有學者認為,“故意”作為侵權行為的表現形式,其認定應包含于“情節嚴重”的認定之中[11]。因此,對于雙適用要件是否可以共同認定需要基于具體案件進一步分析。

在司法實踐中,部分法官對于“故意”和“情節嚴重”要件的邊界并未予以明晰,而是在裁判文書中只做簡單描述。本次實證的樣本案件中,有36件案件的審理法官并未將“故意”與“情節嚴重”進行區分,而是從其持續侵害的事實出發,認為“故意”的認定可以包含于“情節嚴重”的認定之中,以重復侵權行為推定雙要件的成立。類型化歸納進路本是對包含于類型中的個別特征的明確,然而司法實踐卻混同雙要件的考量因素,導致“故意”與”情節嚴重”界限難辨,有違雙適用要件的立法本意,導致“情節嚴重”難以發揮對故意侵權的限制功能。

其次,有觀點質疑實踐中“侵權人的訴訟表現”因素納入“情節嚴重”考量范圍。在實證分析中,部分法官將被告在訴訟過程中的行為表現納入考量范圍,基于被告拒不配合法庭調查取證的表現認定其屬于“情節嚴重”。對此,有學者認為侵權人在訴訟中的具體表現并不屬于侵權行為,“情節嚴重”要件是對懲罰性賠償的行為認定要件,不屬于損害賠償責任構成要件涵攝的情節[12],因此不應將“保全裁定的履行”“證據提交態度”等訴訟表現因素歸入考量范圍。筆者認為,侵權人的訴訟表現雖然不屬于侵權行為的范疇,但在懲罰性賠償責任中考量這些情形,實際上是將其作為侵權人嚴重過錯的一種類型,是對侵權人主觀惡性的評價。申言之,懲罰性賠償的本質是對侵權人嚴重過錯的懲戒,其核心是“過錯”,無論是“故意”還是“情節嚴重”都是評價過錯的具體方式。《司法解釋》第四條將“侵權人在訴訟中的行為”列為情節嚴重認定的考慮因素,意味著情節嚴重不僅包括侵權行為在客觀結果上的嚴重性,也包括侵權人主觀狀態上的嚴重性,即主觀惡性。在侵權人侵權事實清晰、主觀故意明顯的情形下,仍做出拖延程序、隱匿銷毀證據等惡劣行徑,實則是加重其過錯程度。“情節嚴重”正是在行為人因主觀故意存在過錯的前提下,對侵權人過錯程度的進一步認定。

(三)懲罰性賠償基數采納存在分歧

在著作權侵權懲罰賠償的數額認定中,學術界對“懲罰性賠償基數納入”的分析視角呈現出從“法定賠償”向“酌定賠償”的轉變。在知識產權領域未全面確立懲罰性賠償時,學界基于商標侵權實踐對“法定賠償能否作為懲罰性賠償基數”展開討論。持肯定說的學者基于法定賠償在損害賠償糾紛中廣泛應用的事實前提,認為將其納為基數有利于懲罰性賠償的銜接適用[13]。《著作權法》第三次修訂的送審草案亦曾將法定賠償納入計算基數之中。持否定說觀點學者從法定賠償的性質出發,認為司法實踐中法定賠償判賠經常具備懲罰性的特征[14],如仍將其納入計算基數有對侵權人重復苛責否定性評價之嫌[15]。

筆者對現行法定賠償的直接納入持否定態度。主要理由在于:從制度功能看,法定賠償在確定性賠償之外承擔著權利人對損害賠償數額舉證不能的替代功能,在補償性賠償難以發揮功能時的兜底適用。既然補償性賠償可以作為懲罰性賠償計算的基數,則理論上法定賠償也應可作為懲罰性賠償的計算基數。然而,在司法實踐中,法定賠償并不僅發揮補償性功能,也具有一定的“懲罰性”。此時,如果以法定賠償為基數,則會導致相同事實重復評價,因此法定賠償不宜作為懲罰性賠償的基數。

在實踐中,亦不存在以法定賠償為基數的著作權侵權懲罰性賠償案件。鑒于著作權法引入懲罰性賠償條款較晚,對于“法定賠償是否作為基數”的爭論已逐漸消弭。在本次實證研究中,法官在認定懲罰性賠償金數額時,對于三種基數的認定情況基本呈平均分布的趨勢,裁判倍數均在1至5倍范圍內浮動,存在最高值5倍分布,也存在最低值1倍分布,具體如表7所示。此外,有案件明確對法定賠償的納入表明了否定立場。如在“國通石油儲油卡科技有限公司與全玉璽糾紛案”8中,法官明確表明“必須具有確定的賠償基數才能適用懲罰性賠償,否則將不當模糊精確賠償與法定賠償的界限,同時與懲罰性賠償相關的法律規定沖突。”

酌定賠償與法定賠償具有相似性,二者都是司法為了解決“損害賠償計算難”的大背景下采取的措施。“酌定賠償”是否可作為懲罰性賠償的基數,其癥結核心在于“賠償基數”是否基于“可計算確定”的標準。從政策導向看,最高人民法院近年來反復倡導通過適用裁量性方法確定知識產權損害賠償的司法政策,并通過指導性案例指引地方法院在實踐中以“酌定賠償”為基礎進行懲罰性賠償裁判。例如,在“丹玉405號”玉米植物新品種侵權糾紛案中9,判決指出,雖然懲罰性賠償需要以確定的賠償基數為前提,但是對于賠償基數的計算精度不宜作過于嚴苛的要求,可以根據現有證據和案情裁量確定合理的賠償基數。在侵害著作權糾紛中亦存在相似的舉證難問題,因此在可計算賠償基數所需的部分數據確有證據支持的基礎上,法官應根據案情運用裁量權酌定公平合理的賠償基數。

三、統一著作權侵權懲罰性賠償適用標準的理論基礎

明晰懲罰性賠償的適用標準須從損害賠償制度多元功能的協調入手。從法律功能角度看,損害賠償制度具有補償、預防、制裁與教育功能[16]。其中,補償功能為核心功能,是其他功能實現的基礎,著眼于恢復因不法行為而被打破的二元結構平衡關系,以期實現矯正正義[17]。知識產權損害賠償既符合侵權損害賠償制度的一般規范,又受制于客體非物質性導致的救濟困難,因此懲罰與遏制功能的實現具有突出的現實必要性。

(一)效率侵權:著作權侵權懲罰性賠償的規制對象

侵權人的過錯行為是懲罰與遏制的對象。但究竟何種“過錯”具有可責性,抑或是“過錯”究竟應涵蓋侵權人主觀心態的何種類型,當前存在“直接故意”說、“間接故意”說與“重大過失”說的學理爭議。筆者認為,主觀過錯內涵的廓清,需從過錯的行為表現入手。從侵權行為看,著作權侵權懲罰性賠償的規制對象為效率侵權。

在傳統補償性賠償中,侵權人的侵權行為并不一定“效率”。此時,補償功能和預防功能仍是一體兩面的關系,二者被稱為“顯性功能”和“隱性功能”,前者是指通過賠償將受害人恢復至受害前的狀態,后者則指通過補償功能的實現,可以達到預防等功能[18]。換言之,在一般侵權行為中,實現了補償功能也就自然而然地實現了對侵權的預防。

然而,知識產權領域中補償性賠償的預防功能無法隨補償功能而實現。其一,補償性賠償對權利人實際損害填平不足。由于知識產權客體的非物質性,侵害他人知識產權通常并不會影響權利人對其知識產權的利用,很難確定權利人是否遭受了現實的損害,因此侵權行為發現難、取證難,法官對權利人舉證采納率低[19]。其二,補償性賠償無法解決效率侵權行為。對侵權人而言,其所承擔的補償性賠償責任只不過是實現收益所支付的必要成本,相比在使用作品前尋求授權,其侵權行為不僅剝奪了權利人的締約選擇還節省了談判成本。鑒于權利人舉證困難,大規模、重復侵權行為甚至可獲得高額的利益回報,此時對侵權人而言,其侵權行為是“效率的”(收益大于成本)。事實上,隨著人們對網絡侵權環境認識的深化,現代民法對侵權行為的關注不再僅僅局限于侵權人與受害人的二元結構關系,而是開始注意侵權行為對第三人及社會的隱性影響。

懲罰性賠償通過給侵權行為人強加更重的經濟負擔,在補償性賠償基礎上通過1至5倍的高幅度判賠,苛責其嚴重過錯行為,實現對侵權行為人的懲戒及對社會層面潛在侵權人的威懾。此為對傳統損害賠償功能的拓展,使知識產權損害賠償預防功能建立在懲戒之上,其結果就是使侵權人承擔超額賠償,進而使其無法利用著作權非物質性的特點在反復侵權中獲利,最終避免效率侵權的出現。

(二)建立在懲戒與威懾之上的侵權預防功能

規制侵權的知識產權損害賠償制度具有多元功能,基于此,學界對懲罰性賠償是否兼具補償功能爭論不休。筆者認為,不同功能的適用規則上具有獨立性,規制著作權領域的效率侵權行為應發揮懲罰性賠償制度在懲戒與威懾之上的侵權預防功能。

從知識產權損害賠償體系的功能定位看,補償性賠償以實際損失、違法所得、權利許可費倍數為基數對損害賠償額進行確定性認定,實現填平、預防等功能;懲罰性賠償在此基礎上以倍比幅度對侵權人的嚴重過錯(主要是效率侵權)進行懲戒與威懾;法定賠償與酌定賠償則以裁量性方式兜底適用,并在實踐中兼具補償與懲戒功能。各規則間相互獨立又彼此聯系,構成以市場價值為基準,以侵權人的過錯為增額、以權利人的過錯為減額的動態損害賠償機制。鑒于此,通過著作權懲罰性賠償懲戒與威懾實現的侵權預防功能應當有別于補償性賠償的預防功能,這意味著懲罰性賠償不具有補償功能。

有學者認為,懲罰性賠償不必僅以懲罰為目的,通過加重賠償在權利人無法通過補償性賠償得到足額賠償的基礎上實現“填平”[20]。這種觀點具有一定的理論洞見,在知識產權權利人救濟不充分的時候,通過賦予法官加重賠償的裁量權有助于提高終局上的救濟水平,但是長期堅持這種思路也容易導致損害賠償體系整體上的功能失靈。一方面,懲罰性賠償的主要規制對象是效率侵權。知識產權領域恢復原狀的核心是恢復知識產權的市場價值[21]。補償功能的本質,即恢復知識產品的市場價值,基于其市場價值來進行的利益補償。在知識產權領域,對權利人而言,網絡侵權行為具有隱蔽性特征,權利人取證難、訴訟周期長,填平性的補償對于權利人的維權激勵不足;對侵權人而言,即便侵權被起訴,只需支付使用費即可。因此,需要具有懲戒功能的規則制止效率侵權行為,換言之,補償性的損害賠償本身就不具有遏制效率侵權的功能,而是對一般侵權的規制。另一方面,賠償額低的問題應回歸補償性賠償規則體系中解決。賠償額低指向補償性賠償不足,其根本解決路徑是優化與市場價值因素有關的賠償計算規則與相應的證據制度,而非通過懲罰性賠償實現補償。試圖通過懲罰性賠償補充實際損害賠償的不足,本身是一種跨制度功能間的代償行為,長此以往會造成損害賠償體系整體的混亂。

(三)類型化是統一著作權懲罰性賠償標準的規范方法

在明確規制對象和功能定位的基礎上,懲罰性賠償在于對效率侵權行為的懲戒與遏制,以達到預防侵權的目的。從權利人主觀心態看,實施效率侵權行為是“嚴重過錯”的體現,懲戒與遏制的對象是侵權人的“嚴重過錯”。因而,著作權懲罰性賠償條款設定“故意”和“情節嚴重”雙要件,從立法設計上嘗試確定“嚴重過錯”的類型與程度,但據前述實證可知,司法適用中仍存在不同標準。由此,統一認定標準需從“嚴重過錯”的類型化理論基礎出發。

從民法理論看,“嚴重過錯”一般被表達為“惡意”,是過錯的一種特殊形態。由于“惡意”蘊含著道德非難性與客觀危害性,與傳統民法原理中過錯的主觀性之間并不完全兼容,在《中華人民共和國民法典》以及《著作權法》《中華人民共和國專利法》修改中進一步從主觀與客觀二元類型的角度將“惡意”解構為“故意”與“情節嚴重”雙要件。究其實質,雙要件模式在本質上仍然要溯源至過錯,即情節嚴重的故意侵權才是應受懲罰性賠償規制的嚴重過錯。因此,對雙要件的理解,要從其本源——過錯的類型化角度出發才能促進規范統一。

首先,懲罰性賠償規制的過錯是侵權人的嚴重過錯。過錯程度的劃分是懲罰性賠償過錯類型化的基礎。其一,故意要件的明示排除了過失表現下的過錯類型。其二,基于故意的過錯行為在社會交易中對他人造成的侵害亦存在程度劃分。依據侵害程度的不同,較小、危險性較低者具體表現為一般侵權行為,反之則為嚴重侵權行為。其三,懲罰性賠償規制侵權人多次故意實施的嚴重侵權行為,即嚴重過錯類型。懲罰的程度與侵權人的主觀故意程度和侵權行為的惡劣程度相對應。

其次,“故意”要件限定過錯類型,“情節嚴重”限定了過錯程度。在以填平為原則的傳統損害賠償下,權利人對侵權行為舉證難度大、獲賠率低,侵權人即使敗訴也較大概率獲利,因此其侵權是“效率的”,效率結果反向激勵侵權人多次實施侵權行為,如此循環往復、屢禁不止。在此情形下,法院無法全面認定權利人所受損害,傳統損害賠償體系無法遏制該類侵權行為的發生。因此,懲罰性賠償的引入初衷即針對此類侵權行為。在認定該類行為中,行為人在主觀上具有“明知故犯”的主觀心態,并且其行為的損害后果具有嚴重性,因此立法將其類型化為“故意”和“情節嚴重”的過錯限定要件。

最后,對一般注意程度的違反程度是嚴重過錯類型化的標準。從傳統侵權法下過錯的來源出發,懲罰性賠償所規制的侵權行為違反了一般理性人在社會中的誠實信用義務等體現其一般注意程度的行為準則[22]。從嚴重損害結果倒推侵權行為的過程確定了懲罰性賠償責任對“一般注意程度”的違反,即達到“故意且情節嚴重”的過錯程度。立法通過雙適用要件明確過錯類型及范圍,并通過司法解釋對“故意”和“情節嚴重”的考量因素類型化,以期實現嚴重過錯行為下的“同案同判”。由此,懲罰性賠償條款通過雙適用要件及各要件考量因素的類型化完成對嚴重過錯行為的識別。

四、統一著作權侵權懲罰性賠償構成要件的認定路徑

(一)“故意”要件的法律功能與規范適用

1.“故意”限定過錯的類型

故意是懲罰和制裁的正當性基礎[23]。要識別侵權行為人的嚴重過錯,需從三方面展開:其一,限定故意或過錯的過錯狀態;其二,明晰故意要件包含的過錯范圍;其三,限定基于故意實施不法行為的可譴責程度。前兩者通過“故意”要件完成,其中選定過錯類型通過立法設計直接體現,故意要件范圍的明晰則通過司法適用不斷完善。

“故意”要件排除“過失”狀態下的過錯類型。過錯的本質在于對行為不法性的認識,根據認知狀態的不同,具體表現為故意和過失兩種過錯形態。故意以明知為前提,指行為人明知其行為發生侵害他人權利的結果,根據其希望或放任結果發生又分為直接故意和間接故意。過失以應知為前提,即侵權人應預見其侵權行為可致損害的結果,卻因疏忽大意而存在過錯。懲戒針對的是侵權行為人的嚴重過錯,而一般侵權行為并不都具有可責性,如過失狀態下行為人主觀惡性程度較低,并不符合懲罰性賠償的規制目的。

2.“故意”要件應包括“間接故意”

明晰故意要件包含的過錯范圍需從概念出發。“故意”一詞根據認識因素和意志因素的差異可劃分為“直接故意”和“間接故意”。“直接故意”是指侵權主體在明知其自身的行動可能造成損害且具有一定社會危害性的情況下,仍期望其發生的心理狀態;“間接故意”是指侵權主體在明知其自身的行動可能造成損害的情況下,卻放任其發生的心理狀態[24]。在侵權行為隱蔽化、規模化背景下,司法實踐區別認定侵權人主觀心理的難度較高,著作權人舉證壓力過大,因此,將“間接故意”明確納入主觀要件內涵有利于懲罰功能的實現。

鑒于司法解釋等法律文件對“故意”要件的解釋大多以列舉具體考量因素和適用情形為方式,筆者認為,還應在故意認定條款中添加對故意內涵的一般表達,以最大程度激勵適用。在司法實踐中,裁判者僅從列舉的情形出發,無法直接認定某一行為是否包含間接故意。鑒于當前侵權環境的復雜性、多變性,侵權行為越發隱蔽,對“間接故意”的明示更為必要。因此需進一步細化各法律文件對主要要件的前置性內涵明確,將故意的主觀過錯狀態具化為兩種情形:其一,侵權人明知其行為會導致侵權結果的發生,并希望這種結果發生;其二,侵權人明知其行為會導致侵權結果的發生,并放任這種結果發生。在此基礎上對行為人主觀故意進行類型化歸納,有利于避免實踐中的認定分歧。

(二)“情節嚴重”要件的法律功能與規范適用

1.“情節嚴重”要件限定過錯的程度

為實現識別嚴重侵權行為的立法設計,“情節嚴重”要件在“故意”過錯類型的基礎上,限定了行為人侵權行為的可責程度,即“故意侵權”中情節嚴重的行為。具體而言,“情節嚴重”要件的限制作用包含為以下三個方面:

第一,防止懲罰性賠償濫用。懲罰性賠償具有民事責任屬性,而民事責任可視為對行為自由的限制,為避免過度限制,應遵循法定主義將責任維持在可預期范圍內[25]。不同于傳統民事責任,懲罰性賠償強調遏制和威懾的懲罰性功能,通過超出填平性賠償1至5倍的高額判賠實現懲戒。從懲罰性賠償產生與發展的歷史進程看,其一直具有加重責任性質,在實現懲罰功能的同時可能出現濫用情形,由“加重責任”變為“過度責任”。因此,其適用更應嚴格法定。為防止“故意”單要件適用范圍泛化,侵蝕私法矯正正義與恢復原狀原則,對可責行為范圍進行“情節嚴重”的限定正是法定主義的體現。

第二,情節嚴重包括侵權人主觀過錯上的嚴重性。情節嚴重的立法規范普遍應用于刑法領域,所以刑法理論中對情節嚴重的解釋有助于我們理解懲罰性賠償中的情節嚴重要件。我國刑法學對情節嚴重的解釋基于是否包含主觀方面分為兩種路徑:其一,情節包含主客體和主客觀方面構成要素;其二,情節僅包含客觀方面的構成要素[26]。基于第一種路徑,有學者認為商標法領域的情節嚴重要件亦包含主觀因素,與“惡意”要件存在部分重疊[27]。從前述司法解釋及審判指南的梳理看,我國對于情節嚴重要件考量因素的設定并未完全排除行為人的主觀狀態,如最高法司法解釋中的“偽造、毀壞或者隱匿侵權證據;拒不履行保全裁定”的類型化歸納體現了對侵權行為人主觀狀態與客觀行為的綜合評判。由此可見,“情節嚴重”要件是對故意侵權行為過錯程度進行綜合考慮,既包括對侵權結果嚴重性的考量,也包括侵權人主觀過錯嚴重性的考量。

第三,雙要件的立法設計要求各要件分別認定,避免同一事實被重復評價。雖然情節嚴重要件部分包含主觀心態因素,但仍需同故意要件進行區別。故意要件表明侵權人存在過錯,即具有可責性的正當基礎。然而,雖然傳統民法將過錯作為歸責基礎,但過錯程度對侵權構成并不產生影響。換言之,只要證明行為人有過錯即可對其苛責。情節嚴重要件則是對故意侵權行為的進一步限定。在主觀故意之外增加情節嚴重的情形,將侵權情節未達到嚴重程度的故意侵權行為限定在外,以此防止懲罰過度、助長商業維權。雙適用要件的結合,共同限定了懲罰性賠償條款的適用范圍,也體現了法定主義下審慎適用的基本立場。正基于此,此二者應當遵循立法本意,分別展開認定,而不應混同考量因素。

2.對情節嚴重的認定應避免出現同一事實重復評價

著作權懲罰性賠償的雙要件之間既有聯系又有區別,發揮著不同的法律功能。然而,司法實踐中,頻繁出現將“故意且情節嚴重”徑直一同認定的情形。如北京高院的審理指南中將“在電影、電視劇、綜藝節目、體育賽事節目或者網絡游戲公開傳播前或者公開傳播初期擅自傳播侵權作品”直接認定為達成懲罰性賠償行為要件。究其緣由,基于侵權行為人主觀內心的不可測性,其主觀故意往往需要客觀化證據予以證明,因此在多次侵權等具體考量因素上,權利人往往難以直接區分。盡管如此,筆者主張應遵循雙要件分別適用的基本準則,在此基礎上盡力區分故意或情節嚴重的考量因素,而不是直接將“故意且情節嚴重”一同認定,否則立法雙要件的設定將形同虛設。

在《司法解釋》已經列舉七種典型“情節嚴重”情形的基礎上,各地方可以根據司法實踐現狀及時補充考量因素,但必須以符合懲罰性賠償條款行為認定要件與數額認定要件為前提。通過明確清晰的方式,將不同且復雜的現實損害形式予以歸類和描述,并賦予其中法律意義上“相同”者以同樣的法律效果,也正是法律規范所欲實現的任務[28]。同時,補充時必須遵循懲罰性賠償制度遏制和威懾的價值目標,考量賠償金數額基數的虛實程度和懲罰性賠償效果的實現,具體考量三個層面:其一,從侵權人角度考量其是否達到制度預期的遏制效果,能否對嚴重侵權行為有效規制;其二,從社會層面看是否對其他類似行為及潛在侵權行為起到威懾效果;其三,從權利人視角是否會導致“不勞而獲”、過度激勵懲罰性賠償訴訟而出現商業性維權行為[29]。

五、著作權侵權懲罰性賠償與法定賠償的協調

法定賠償本質上仍然是補償性的,旨在解決傳統損害賠償不可量化時的判決問題。其設立只是對于舉證困難現實的無奈回應,其性質是兜底性的權宜之計,而非精細化判決的追求,法定賠償應該回歸其本質的補償性功能,這也與《著作權法》的立法初衷相一致。法定賠償具有懲戒功能是歷史的產物,這源于懲罰性賠償是在法定賠償立法十年后才被引入著作權法,在懲罰性賠償缺位的十余年間,法定賠償具有懲罰性賠償功能的替代性。當懲罰性賠償正式引入著作權法時,就應當對法定賠償進行功能上的祛魅,還原法定賠償原本的損害填補功能,并考慮在合適的條件下允許將法定賠償作為懲罰性賠償的基準額。為實現這一目的,則需要從以下兩方面進行適用協調:

一方面,降低對實際損害數額計算的高精度期待。在懲罰性賠償認定中,應降低對實際損害高精度的期待,允許在剔除法定賠償中的懲罰因素后,以僅具有補償功能的法定賠償以及酌定賠償作為基準額。當前實踐中適用懲罰性賠償的“最大難題”在于基礎數額無法證明,采用裁量性方法確定懲罰性賠償基礎數額具有可行性,該方法實質上降低了權利人對自身權利受損事實的證明要求,并借助一定的經濟分析方法、專業評估報告對賠償進行盡可能量化。如果著作權人對自身實際損失或侵權人違法所得的舉證能夠達到高度蓋然性的證明標準,綜合全案情考量概括裁量懲罰性賠償基數,更有利于實現懲罰性賠償遏制故意侵權行為的制度目標。

另一方面,應從實際損害賠償與懲罰性賠償的超額賠償的整體評估其對嚴重過錯的懲戒與對效率侵權的規避效果。在這其中,也要注意避免法定賠償與懲罰性賠償出現對同一侵權事實重復評價帶來的功能重疊問題。由于法定賠償中包含對侵權人過錯以及侵權行為性質的考量因素,故而法定賠償具有一定程度上的懲罰功能。這在懲罰性賠償尚未確立的時期發揮了充分救濟權利人、避免效率侵權的效果,但當懲罰性賠償被全面引入著作權制度中時,則應當考慮二者在功能重疊部分的協調。為此,有的法院在審理著作權侵權案件時,僅從法定賠償、懲罰性賠償中選擇一種損害賠償計算方式適用[30]。然而,隨著著作權侵權行為形式復雜性的提升,侵權行為人基于概括的主觀故意可能實施多個侵權行為、涉及多個權利客體、產生多種的損害后果。為提高懲罰性賠償的適用率,有的法院主張在同一案件中同時適用法定賠償與懲罰性賠償,但法定賠償不是懲罰性賠償的基準10。這種方法在商標法領域較為常見。比如,在JUKI株式會社與浙江巨凱縫紉科技有限公司侵害商標權糾紛案中,法院認定“被告向境外出口行為應適用懲罰性賠償,其境內生產銷售行為適用法定賠償”11。在侵害著作權糾紛中,雖然尚未出現協調適用的判賠,但已有權利人提請法院在同一案件中協調適用懲罰性賠償與法定賠償。在廣州呸嘍呸嘍科技有限公司與廈門勁技網絡科技有限公司侵害著作權糾紛案中,原告便同時主張懲罰性賠償和法定賠償。法院最終以“本案被訴侵權行為發生時,民法典以及著作權法(2020年修正)尚未施行”為由對懲罰性賠償不予適用,但亦表明“鑒于被告侵權的主觀故意和侵權情節,本院將會在確定賠償數額時予以考量”12。

法定賠償具有懲戒功能是時代的產物,在懲罰性賠償已經全面引入知識產權制度之后,法定賠償應當剔除考量因素中的過錯因素,使法定賠償回歸確定知識產權市場價值的基本功能,將對侵權人過錯的懲戒與效率侵權的預防功能交由懲罰性賠償實現。如此一來,法定賠償當然可以作為懲罰性賠償的基準額,只不過將法定賠償作為懲罰性賠償基準額時,應當避免對侵權人過錯的事實進行重復評價。酌定賠償也是同理。

六、結語

《著作權法》的第三次修訂引入了懲罰性賠償,但由實證分析可知,該條款自實施以來存在適用率低、適用標準不一、規制對象模糊、功能定位混亂等問題。從理論基礎入手,民法中過錯理論是損害賠償的制度基礎,也是懲罰性賠償各要件功能定位的理論前提。“故意”要件限定懲罰性賠償中侵權人的過錯類型,“情節嚴重”要件限定懲罰性賠償中侵權人的過錯程度。為統一著作權侵權懲罰性賠償的適用標準,在適用條款時,應以“懲罰性功能”實現為目標,以避免重復苛責為根本遵循,在厘清法定賠償與懲罰性賠償邊界的基礎上正確適用;在司法認定中,“故意”要件應統一為直接與間接兩方面,“情節嚴重”要件應統一為侵權人主觀過錯的嚴重程度,并以類型化方式歸納、增補考量要素輔助司法裁判。由此,通過懲罰性賠償條款適用標準的統一,消除司法障礙,夯實理論基礎,懲戒、遏制嚴重侵權行為,為創新型國家建設、國家治理體系與治理能力現代化提供強有力的司法服務與保障。

參考文獻:

[1] 王利明. 懲罰性賠償研究[J]. 中國社會科學, 2000 (4): 112?122.

[2] 王利明. 論我國民法典中侵害知識產權懲罰性賠償的規則[J]. 政治與法律, 2019 (8): 95?105.

[3] 曹新明. 知識產權侵權懲罰性賠償責任探析——兼論我國知識產權領域三部法律的修訂[J]. 知識產權, 2013 (4): 3?9.

[4] 張新寶, 李倩. 懲罰性賠償的立法選擇[J]. 清華法學, 2009, 3 (4): 5?20.

[5] 蘇志甫. 論我國知識產權懲罰性賠償制度的目標、定位與司法適用[J]. 中國應用法學, 2021 (1): 132?145.

[6] 王崇敏, 王然. 知識產權懲罰性賠償中“情節嚴重”的認定——基于動態體系論的研究[J]. 法學論壇, 2022, 37 (2): 143?151.

[7] 袁秀挺. 知識產權懲罰性賠償制度的司法適用[J]. 知識產權, 2015 (7): 21?28.

[8] 朱曉峰. 侵權可配損害類型論[M]. 北京:法律出版社,2018:12.

[9] 蔣華勝. 知識產權懲罰性賠償制度研究:立法檢視與司法適用——兼論我國《民法典》第1185條法律規范的體系化構建[J]. 中國應用法學, 2021 (1): 146?170.

[10] 李宗輝. 《民法典》視域下知識產權侵權懲罰性賠償的“情節嚴重”要件研究[J]. 暨南學報(哲學社會科學版), 2021, 43 (5): 45?53.

[11] 朱丹. 知識產權懲罰性賠償制度研究[M]. 北京:法律出版社,2016:225.

[12] 和育東. 知識產權懲罰性賠償“情節嚴重”要件的解釋進路[J]. 暨南學報(哲學社會科學版), 2023, 45 (7): 30?44.

[13] 丁文嚴, 張蕾蕾. 知識產權侵權懲罰性賠償數額的司法確定問題研究[J]. 知識產權, 2021 (2): 72?86.

[14] 劉軍華, 葉明鑫. 知識產權懲罰性賠償與法定賠償的協調適用[J]. 中國應用法學, 2021 (1): 115?131.

[15] 和育東. 知識產權侵權法定賠償制度的異化與回歸[J]. 清華法學, 2020, 14 (2): 143?156.

[16] 王利明. 侵權責任法研究(上卷)[M]. 北京:中國人民大學出版社,2011:104.

[17] 徐聰穎. 我國著作權法引入懲罰性賠償制度研究[J]. 科技與法律, 2015 (3): 442?455.

[18] 朱凱. 懲罰性賠償制度在侵權法中的基礎及其適用[J]. 中國法學, 2003 (3): 87IMr8l64+v8gsF8L6RV3faXDZqJWv3g+h5raAso+XEA=4?91.

[19] 詹映. 我國知識產權侵權損害賠償司法現狀再調查與再思考——基于我國11 984件知識產權侵權司法判例的深度分析[J]. 法律科學(西北政法大學學報), 2020, 38 (1): 191?200.

[20] 蔣舸. 著作權法與專利法中“懲罰性賠償”之非懲罰性[J]. 法學研究, 2015, 37 (6): 80?97.

[21] 徐小奔. 知識產權損害的價值基礎與法律構造[J]. 當代法學, 2019, 33 (3): 116?125.

[22] 吳漢東. 知識產權懲罰性賠償的私法基礎與司法適用[J]. 法學評論, 2021, 39 (3): 21?33.

[23] 朱廣新. 懲罰性賠償制度的演進與適用[J]. 中國社會科學, 2014 (3): 104?124.

[24] 呂姝潔, 李雪彤. 著作權侵權懲罰性賠償中“故意”的認定——兼評《最高人民法院關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第3條[J]. 新經濟, 2021 (11): 118?124.

[25] 張平華. 《民法典》上的懲罰性賠償法定主義及其規范要求[J]. 法學雜志, 2023, 44 (4): 58?75.

[26] 余雙彪. 論犯罪構成要件要素的“情節嚴重”[J]. 中國刑事法雜志, 2013 (8): 30?37.

[27] 張紅. 惡意侵犯商標權之懲罰性賠償[J]. 法商研究, 2019, 36 (4): 159?170.

[28] 卡爾拉倫茨. 法學方法論[M]. 北京:商務印書館,2003:583.

[29] 赫爾穆特·考茨歐,瓦內薩·威爾科克斯. 懲罰性賠償金: 普通法與大陸法的視角[M].北京:中國法制出版社,2012:134.

[30] 劉嘉洛. 懲罰性賠償與法定賠償的協調適用[J]. 人民司法, 2023 (2): 96?100.

On the Unification of the Applicable Standard of Punitive Damagesfor Copyright Infringement-An Empirical AnalysisBased on 687 Judicial Documents

Xu Xiaoben, Li Junshu

(Intellectual Property Research Center, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430073, China)

Abstract: China's Copyright Law introduced punitive damage rule in third amendment, but the ambiguity of legislative language led to the confusion on judicial standards. Based on the empirical analysis of 687 judging documents, it can be concluded that, the implied punitive attribute of statutory compensation has compressed the space for the application of punitive compensation,which also brought about the controversy of whether the standard of calculating damages has an absolutely dominant position in the practice as the benchmark punitive compensation. However, the semantic ambiguity of the constituent elements of punitive compensation and the lack of normative guidelines have resulted in the lack of uniformity of the standard of adjudication. To promote the judicial improvement of the punitive damages rule on copyright infringement in China, it is necessary to unify the applicable standards of punitive damages with typology and systematization. Above all, the application must clarify and coordinate the function of constituent elements such as "intentional" and "aggravating circumstances", deem statutory compensation as the base of punitive damage in specific conditions, reduce the amount of determination of the high-precision expectations to avoid the mathematical damage compensation and ignorance of legal value, define the boundary between statutory damages and punitive damages to promote the coordinated application of these two for preventing the repeated evaluation on infringement facts.

Keywords: punitive damages; copyright infringement; serious fault; applicable standards

基金項目:2020年國家社會科學基金一般項目“新時代知識產權損害賠償制度功能的拓展與規范研究”(20BFX134)

作者簡介:徐小奔(1985—),男,海南海口人,副教授,博士,研究方向:知識產權法;

李雋姝(2001—),女,安徽淮北人,碩士研究生,研究方向:知識產權法。

1 數據來源于“知產寶”數據庫,具體篩選方法:在數據庫中以“侵害著作權糾紛”為案由,以“懲罰性賠償”為關鍵詞,以“全文”為篩選方式,對審結日期在2019年的判決書進行檢索,結果顯示共有713件案件符合限定條件。

2 杭州市中級人民法院(2019)浙01民終1501號民事判決書等。

3 數據來源于“知產寶”數據庫,具體篩選方法:在數據庫中以“侵害著作權糾紛”為案由,以“懲罰性賠償”為關鍵詞,以“全文”為篩選方式,對審結日期于2021年6月1日至2024年3月1日的判決書進行檢索,結果顯示共有1 395件案件符合限定條件。

4 經查閱,將檢索方式進一步限定至“檢索范圍:本院認為”“文書類型:判決書”,并剔除重復判決書(案件數據庫均會出現重復裁判文書采集問題,需進行數據清洗)、不相關判決書(僅在原告起訴中提到了包括懲罰性賠償在內的相關政策),剩余有效裁判文書共計687份。

5 《中華人民共和國商標法修訂草案(征求意見稿)》第七十七條對故意侵犯商標專用權,情節嚴重的,可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。該條將原表述“惡意”改為“故意”,自此知識產權懲罰性賠償主觀要件表達得以統一。

6 《最高人民法院關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第三條 對于下列情形,人民法院可以初步認定被告具有侵害知識產權的故意:(一)被告經原告或者利害關系人通知、警告后,仍繼續實施侵權行為的;(二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害關系人的法定代表人、管理人、實際控制人的;(三)被告與原告或者利害關系人之間存在勞動、勞務、合作、許可、經銷、代理、代表等關系,且接觸過被侵害的知識產權的;(四)被告與原告或者利害關系人之間有業務往來或者為達成合同等進行過磋商,且接觸過被侵害的知識產權的;(五)被告實施盜版、假冒注冊商標行為的;(六)其他可以認定為故意的情形。該條并未明晰“故意”要件是否包含間接故意。

7 為對比各地方歸納差異,需明確司法解釋規定的“情節嚴重”認定因素。《最高人民法院關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的解釋》第四條對于侵害知識產權情節嚴重的認定,人民法院應當綜合考慮侵權手段、次數,侵權行為的持續時間、地域范圍、規模、后果,侵權人在訴訟中的行為等因素。被告有下列情形的,人民法院可以認定為情節嚴重:(一)因侵權被行政處罰或者法院裁判承擔責任后,再次實施相同或者類似侵權行為;(二)以侵害知識產權為業;(三)偽造、毀壞或者隱匿侵權證據;(四)拒不履行保全裁定;(五)侵權獲利或者權利人受損巨大;(六)侵權行為可能危害國家安全、公共利益或者人身健康;(七)其他可以認定為情節嚴重的情形。

8 重慶市中級人民法院(2021)渝01民終3489號民事判決書。

9 最高人民法院(2022)最高法知民終2907號民事判決書。

10 山東省高級人民法院2022年4月發布的《關于審理侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償的裁判指引》第二十一條明確規定,在被告侵權行為存在多個事實的情況下,人民法院對能夠確定計算基數的部分可以適用懲罰性賠償,對不能確定計算基數的部分可以適用法定賠償。

11 上海市浦東新區人民法院(2020)滬0115民初85435號民事判決書。

12 廣州知識產權法院(2021)粵73知民初124號民事判決書。

- 科技與法律的其它文章

- Regarding the Regulatory Sandbox Route and Mechanism for Governance of Artificial Intelligence

- Research on the Prevention and Control of Self-Money-Laundering in the Digital Age

- Changes and Adjustments: The Rule of Law Response to Medical Institution Data Compliance

- 人工智能生成內容保護的行為規制邏輯選擇與路徑建構

- 具身人工智能的著作權主體思考

- 重混創作的用戶生成內容著作權問題研究