個人信息保護糾紛侵權救濟路徑探究

[摘 要]伴隨著《中華人民共和國個人信息保護法》的出臺,我國的個人信息保護請求權基礎得到了進一步豐富,但是與同為含有規制個人信息法律關系的法律規范的《中華人民共和國民法典》相比,兩部法律關于個人信息保護的請求權基礎并不相同,進而導致在個人信息保護這一問題上存在兩種救濟路徑,不同救濟路徑的選擇導致不同的法律責任和法律后果,這會對自然人選擇何種救濟路徑保護其個人信息權益產生影響,一般情況下,當兩部法律對案涉個人信息有相同或相似規定時,應優先適用《中華人民共和國個人信息保護法》;沒有相同或近似規定時,應優先適用對案涉個人信息有具體規定的法律,并結合立法目的、社會公共利益、行業與科技發展等因素綜合考量是否有例外情況,屬于個人信息保護糾紛的案件應適用過錯推定責任原則。此外,區分私密與非私密個人信息、區分案涉具體人格權是否具有個人信息性質等都會對法律規范的適用產生影響,是確定救濟路徑選擇的關鍵條件。

[關鍵詞]個人信息;個人信息保護;個人信息侵權救濟路徑

[基金項目]2022年度國家社會科學基金項目“‘兩險合并實施’背景下生育保險法律制度完善研究”(22BFX123);2022年度中國法學會部級研究課題“中國特色社會主義法治體系體系建設中‘技術治理’與時偕行融入研究”(CLS(2022)D111)。

[作者簡介]劉蓓(1983— ),女,民商法學博士,長春工業大學公共管理學院教授;閆明(2000— ),男,長春工業大學公共管理學院碩士研究生(長春 130012)。

一、《中華人民共和國民法典》與《中華人民共和國個人信息保護法》中不同的個人信息保護侵權救濟路徑

(一)立法中的不同救濟路徑

2021年《中華人民共和國個人信息保護法》(以下簡稱《個人信息保護法》)頒布實施,標志著我國有了第一部專門規范個人信息相關法律關系的法律。我國對于個人信息的法律保護力度進一步加強,大量法律空白得到填補,個人信息保護請求權基礎得到豐富,并且《個人信息保護法》的法律條文也在訴訟中被大量援引,但《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)并未因此退出個人信息保護案件,相反,其相關條文在司法實踐中仍具有活力,經常作為被侵害人主張自身權益時的請求權基礎。

因此,在民事領域,《民法典》與《個人信息保護法》均為自然人提供了個人信息保護的事后救濟路徑,但由于兩部法律的具體規定存在差異,其事后救濟路徑也有所不同。

1.個人信息與具體人格權存在交叉部分導致法律規范適用存在多種選擇。

雖然《民法典》與《個人信息保護法》在個人信息保護的民事案件中共同發揮著作用,但針對個人信息保護卻存在多種侵權救濟路徑。《民法典》第1034條對個人信息的定義是:“個人信息是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識別自然人個人身份的各種信息,包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份證件號碼、個人生物識別信息、住址、電話號碼等。”《個人信息保護法》第4條對個人信息的定義是:“個人信息是以電子或者其他方式記錄的與已識別或者可識別的自然人有關的各種信息,不包括匿名化處理后的信息。”由此可見,《民法典》與《個人信息保護法》對個人信息的定義幾無相差之處,自然人的部分隱私、肖像、姓名、聲音等能用以識別自然人的信息均屬于個人信息的范疇,均可以適用兩部法律中關于個人信息的規定。但這并不意味著在所有情況下肖像、姓名、隱私、聲音等都屬于個人信息。因《民法典》人格權編同樣對隱私權、肖像權、姓名權等具體人格權及自然人的聲音保護做出了規制。而個人信息權益作為人格權的一部分,與隱私權并列在《民法典》第四編第六章,其與其他具體人格權是平等的并列關系,故只有在具體的法律關系中,起到識別自然人有關情況作用的信息,才屬于個人信息,否則應屬于具體人格權的規制范疇。綜上,由于個人信息權益與具體人格權存在交集,故當某一具體人格權在具有個人信息性質時,其在《個人信息保護法》中屬于個人信息,但在《民法典》中則也可以由其他具體人格權進行規制。【張璐:《請求權基礎下個人信息權益保護的規范體系》,《科技與法律》2022年第2期。】

在立法層面,立法者尚未對此種情形做出具體且全面的規定,除涉及隱私權的因有《民法典》第1034條明確規制外【《民法典》第1034條:個人信息中的私密信息,適用有關隱私權的規定;沒有規定的,適用有關個人信息保護的規定。】,其他的具體人格權尚無類似的規定。因此,對于自然人來說,當其個人信息權益受到侵害時,可能存在多種救濟路徑供其選擇,既可以援引《個人信息保護法》,也可以援引《民法典》,或將二者皆作為其請求權基礎。雖然如何選擇救濟路徑應尊重自然人的意思自治,但為契合保護當事人合法權益的立法目的,也應存在選擇效率更高、更為理想的救濟路徑的傾向。此時就出現了更進一步的問題,即兩部法律的適用是否應有先后順序及應如何選擇歸責原則。

2.歸責原則的差異導致救濟路徑不同。

對于個人信息保護侵權救濟的歸責原則問題,兩部法律的規定也有不同。《民法典》中并未明確規定個人信息及具體人格權相關侵權責任糾紛適用過錯推定責任原則還是無過錯責任原則,則應根據侵權責任編規定應適用過錯責任原則。【《民法典》第1165條:行為人因過錯侵害他人民事權益造成損害的,應當承擔侵權責任。】但是《個人信息保護法》第69條則規定了個人信息保護糾紛適用過錯推定責任【《個人信息保護法》第69條:處理個人信息侵害個人信息權益造成損害,個人信息處理者不能證明自己沒有過錯的,應當承擔損害賠償等侵權責任。】,因此如何選擇救濟路徑及請求權基礎,影響著應適用何種歸責原則,進一步影響著司法實踐中的舉證責任、證據證明力的要求及最終侵害人向被侵害人進行損害賠償的數額等問題。由于目前相關的界限較為模糊,在司法實踐中當事人提出主張或法官進行裁判時,會出現同時援引《民法典》及《個人信息保護法》相關法條的情形。通常情況下,為了增強論述的說服力,此舉并無不妥,但在某些案件中則會造成舉證責任分配的不清晰。例如在“(2024)內0521民初1580號”【陳某某訴某某聯社名譽權糾紛案,“(2024)內0521民初1580號”判決書,2024年4月26日。】案件中,法院以名譽權糾紛案由立案,裁判時同時援引了《民法典》及《個人信息保護法》的法條,在本院認為部分,法院認為涉案信息屬于個人信息,并采用過錯責任原則依據原告提交的證據認定被告存在過錯并進行說理。既然法院認為涉案的信息屬于《個人信息保護法》規制的個人信息,則應按照《個人信息保護法》所規定的過錯推定責任進行認定,應由被告證明其不存在過錯而非原告證明被告存在過錯,但是法官卻既沒有闡明為何將名譽權糾紛案件中的信息解釋為《個人信息保護法》中的個人信息而非名譽權的相關信息,也沒有解釋為何在依據《個人信息保護法》裁判的情況下仍采用過錯責任原則。采用《民法典》的過錯責任原則或許在個案中無足輕重,但從法理層面上加重了原告方的舉證責任,減輕了被告一方的舉證責任,實際上造成了舉證層面的不公平。

綜上,兩部法律分別規定適用過錯責任原則與過錯推定責任原則,導致《民法典》救濟路徑與《個人信息保護法》救濟路徑產生差別,而歸責原則對于舉證責任的分配具有重要的影響,因此歸責原則的差別也影響著實踐中對于不同救濟路徑的選擇。故,在個人信息保護的侵權救濟中,應適用何種歸責原則,也是需要解決的問題。

(二)個人信息侵權救濟路徑選擇的一般原則與例外

按照《民法典》第1034條之規定,個人信息可以分為私密信息與非私密個人信息;根據《個人信息保護法》第28條【《個人信息保護法》第28條:敏感個人信息是指一旦泄露或者非法使用,容易導致自然人的人格尊嚴受到侵害或者人身、財產安全受到危害的個人信息,包括生物識別、宗教信仰、特定身份、醫療健康、金融賬戶、行蹤軌跡等信息,以及不滿十四周歲未成年人的個人信息。】之規定,個人信息可以分為敏感個人信息及一般個人信息。除《民法典》第1034條特殊規定的私密個人信息適用隱私權規定外,兩部法律中對于其他類型的個人信息并無特殊規定。因此,非私密個人信息屬于個人信息保護糾紛規制的個人信息范疇,是探究個人信息侵權救濟路徑的基礎。

1.一般原則:均有規定的,《個人信息保護法》優先于《民法典》適用;規定不同的,優先適用對案涉個人信息有具體規定的法律。

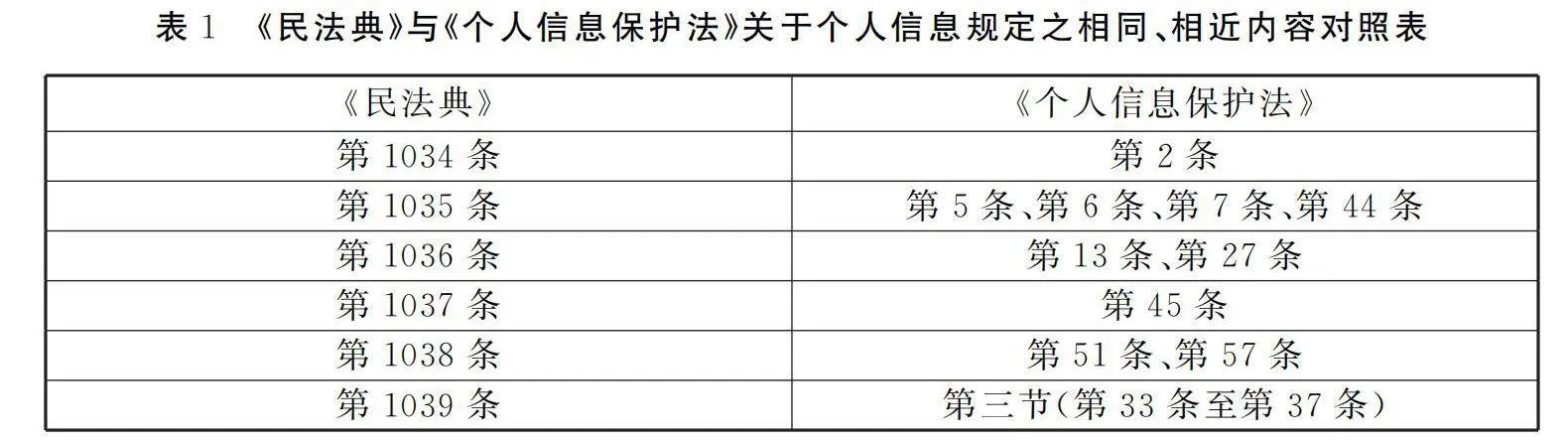

《民法典》與《個人信息保護法》中關于個人信息的規定存在相同或相近的內容,具體見表1。

除以上內容外,《個人信息保護法》中的其他規定在《民法典》并無具體體現。有學者認為,《個人信息保護法》是保護個人信息領域的專門立法,應優先于《民法典》予以適用。因此,在判斷個人信息權益侵權的案件中,應適用過錯推定責任,而并非傳統的過錯責任。【張璐:《請求權基礎下個人信息權益保護的規范體系》,《科技與法律》2022年第2期。】也有學者認為,《個人信息保護法》的規定在性質上屬于獨立的請求權基礎,包含完整的構成要件與法律效果,無法與《民法典》侵權責任編的內容完美融洽適用。此外,在個人信息保護案件中,貿然引用其他法律條文,可能會損傷《個人信息保護法》的獨立價值,并且可能將其他法律中的固有問題引至新法規范中。因此,《個人信息保護法》規范為特別法,應得到優先適用。【劉琬喬:《論共同處理個人信息的侵權損害賠償責任》,《財經法學》2022年第5期。】還有學者認為,《民法典》人格權編存在大量關于姓名權、肖像權、隱私權及個人信息權益的宣示性條款,這些條款的裁判適用價值相對《個人信息保護法》較低。因此,自然人與信用信息處理者之間的關系,應適用個人信息保護規范。【吳香香:《請求權基礎視角下〈民法典〉人格權的規范體系》,《中國高校社會科學》2021年第4期。】

綜上,如案涉個人信息權益在《民法典》與《個人信息保護法》均有相同或近似規定,則按照特別法優于一般法的原則,可以優先適用《個人信息保護法》,在歸責原則上偏向于選用《個人信息保護法》的過錯推定責任原則。明確選用《個人信息保護法》的個人信息保護請求權救濟路徑,還有利于賠償數額的確定,便于保護自然人的個人信息權益。【郭明龍、楊孝康:《論個人信息大規模微額損害的私法救濟路徑完善》,《天津法學》2023年第4期。】而對于案涉個人信息權益僅在《民法典》或《個人信息保護法》其中的一部法律中有所體現時,則應以有具體規定的法律為優先選擇的救濟路徑,而另一部法律可做兜底補充。

因此,在司法實踐中需明確案件是否為個人信息保護糾紛,這需要先厘清案涉信息是否為個人信息,以及案涉個人信息是否為私密個人信息、案涉具體人格權是否具有個人信息性質,以最終確定如何選擇適用的法律及救濟路徑。

2.例外:以實現實質正義為價值導向。

在吳香香的文章中,還提出當人格權相關的合同條款存疑時,應做有利于人格權主體的解釋【吳香香:《請求權基礎視角下〈民法典〉人格權的規范體系》,《中國高校社會科學》2021年第4期。】,此觀點與《民法典》及《個人信息保護法》保護民事主體合法權益與保護自然人個人信息權益的立法目的相契合,并在相關法條中也得以體現【《民法典》第1021條:當事人對肖像許可使用合同中關于肖像使用條款的理解有爭議的,應當作出有利于肖像權人的解釋。《民法典》第1023條:對姓名權及聲音的保護適用肖像權的有關規定。】。在此觀點的基礎之上可以進一步延伸為,當個人信息保護糾紛存在一種以上的事后救濟路徑時,應選擇有利于保護自然人合法權益的救濟路徑。通常情況下,自然人與個人信息處理者相比在個人信息保護案件中處于弱勢地位,因此對自然人適當施加一些特殊保護符合立法者本意。但是個人信息產業作為近年來的新興產業,也要考慮到過于嚴苛的司法對產業發展與技術進步的負面影響。故此,為了在保護自然人個人信息權益的同時保證行業與技術的健康發展,就需要在宏觀上平衡雙方的利益,在個案中追求實質正義。這意味著不能機械死板地優先適用《個人信息保護法》,而應允許例外存在。即綜合有利于保護自然人的個人信息權益、促進行業與科技健康發展、保障社會公共利益等因素進行考量,最終實現個案中的實質正義。例如,當個人信息處理者與自然人之間具有合同關系時,如依據合同所約定的義務及違約條款即合同請求權,較之《個人信息保護法》的規定能夠更為完善地保護自然人的個人信息權益,則在救濟路徑選擇上應以《民法典》相關規定及合同約定為請求權基礎,追究其違約責任。【丁宇翔:《民法典保護個人信息的三種請求權進路》,《人民法院報》2020年9月25日。】再如,自然人的聲紋信息在一般情況下因屬于“生物識別信息”而屬于個人信息,但如果侵權人將職業配音演員的作品進行非法公開,此時案涉信息雖具有個人信息屬性,但由于該作品屬于文藝作品,通過著作權保護請求權對被侵權人進行救濟顯然更為便利與高效。

綜上,在個人信息保護案件中,除法律有特別規定的隱私權外,一般應優先適用《個人信息保護法》或針對案涉個人信息有具體規定的法律,但也應以實現個案中的實質正義為價值導向,綜合保護自然人個人信息權益,結合個人信息立法目的、社會公共利益等因素進行考量,以確定請求權基礎及選擇救濟路徑。

二、實踐中的區分方法與需要注意的問題

(一)個人信息是否私密、具體人格權是否具有個人信息性質之區分

上文確定了個人信息侵權救濟路徑選擇的一般原則與例外情況,下一步便進入到實踐中如何判斷案涉個人信息是否為私密個人信息,或案涉具體人格權是否具有個人信息的性質,以此確定該案是否為個人信息保護糾紛,是否應遵循該一般原則與例外。

1.私密個人信息與非私密個人信息的區分。

在隱私權的立法模式上,我國采取“二元論”【如果信息包含在隱私之中,則為“一元論”,如信息不包含在隱私之中,則為二元論,美國、日本、中國臺灣等地采用“一元論”,中國大陸采用“二元論”。】,即信息并不被包含在隱私之中【李永軍:《論〈民法總則〉中個人隱私與信息的“二元制”保護及請求權基礎》,《浙江工商大學學報》2017年第3期。】;且由于《民法典》對隱私權糾紛適用法律規范問題做出了特殊規定,因此隱私權糾紛與個人信息保護糾紛應做以區分,這一點也體現在《民事案由規定》中,在第一部分人格權糾紛中的“8.隱私權、個人信息保護糾紛”中,二者在該項下被分列為“(1)隱私權糾紛”與“(2)個人信息保護糾紛”。【《最高人民法院關于印發修改后的〈民事案件案由規定〉的通知》(法〔2020〕347號),2020年12月29日發布。】這意味著需要對個人信息與隱私進行區分,因個人隱私與個人信息存在重合的部分,即隱私個人信息(或私密個人信息),故主要可以分為不包含個人信息的隱私、隱私個人信息、非隱私個人信息,需要做以區分的為隱私個人信息與非隱私個人信息。因此,區分的關鍵在于判斷個人信息是否含有隱私性質,如含有則應選擇《民法典》的xNxIhbL9ND1HRjX19c+Fj+zLOAf6rvXIVGSdWrObSYY=隱私權救濟途徑,不含有則應優先適用《個人信息保護法》。

根據《民法典》第1032條之規定,隱私是自然人的私人生活安寧和不愿為他人知曉的私密空間、私密活動、私密信息。由此可見,隱私權側重于對自然人生活安寧不受他人侵擾的保護,法律賦予自然人絕對權以劃清自然人自身生活與他人的界限【蔡一博、郭福卿:《隱私與個人信息區分下的銜接保護》,《學術研究》2022年第12期。】,因此區分隱私個人信息與非隱私個人信息的界限應為該個人信息是否會直接侵擾自然人的生活安寧,是否在主客觀兩個層面都具備“不愿為他人所知曉”的隱私期待。【蔡一博、郭福卿:《隱私與個人信息區分下的銜接保護》,《學術研究》2022年第12期。】例如某明星的婚姻信息,由于其涉及自然人的生活安寧,應屬隱私個人信息,但如果該明星對婚姻情況主動予以公開,為公眾所知,則此時該信息的泄露無法直接侵擾自然人的生活安寧,就失去了隱私期待,不再屬于隱私個人信息,而屬于一般的個人信息。再如,公安機關對某自然人的違法行為進行處罰,并將包含該自然人所做的違法行為及相關個人信息進行公示,此舉雖在主觀上不符合自然人不愿此事為他人所知曉的期待,但在客觀上則屬于公安機關為公共利益依法執行公務的行為,不具有隱私期待,因此該信息不屬于隱私個人信息。

2.個案中具體人格權是否具有個人信息性質之區分。

如前文所述,個人信息與隱私并不完全一致。與之相同,《民法典》所規定的肖像權、姓名權以及自然人的聲音等具體人格權也并不一定在任何情況下都與個人信息有所重合,因此除區分私密與非私密個人信息外,還應對案涉的具體人格權是否在案涉具體情況下具有個人信息性質予以區分,以便于選擇更為高效、契合的請求權規范基礎及救濟路徑。

首先是依據個人信息的特征,將可識別性作為區分的標準。根據《個人信息保護法》第4條及《民法典》第1034條,個人信息的重要特征就是可以用于識別到特定的、唯一的自然人【《個人信息保護法》第4條:個人信息是以電子或者其他方式記錄的與已識別或者可識別的自然人有關的各種信息,不包括匿名化處理后的信息。】。這說明法律對個人信息的核心要求就是可識別性。【沃耘、喬鵬飛:《〈民法典〉背景下個人信息保護的司法考察與制度完善》,《征信》2024年第5期。】可識別性不僅是個人信息的特征,也是侵權人侵害個人信息的目的,侵權人通過非法收集、處理個人信息,達到了解自然人的人身、財產情況的目的,以便于實施更進一步的侵害行為。故案涉信息是否具有可識別性,以及客觀上侵權人侵害案涉信息的行為是否造成了自然人的人身、財產情況被泄露,是案涉信息是否屬于個人信息的關鍵之處。因此,需要首先判斷案涉人格權是否在案涉條件下具有可識別性,是否被用于了解被侵權的自然人的相關情況。

以冒名頂替上大學為例,侵權人侵犯被侵權人的姓名,冒用其身份信息進入大學就讀,從主觀層面上來看,侵權人的目的是侵犯被侵權人的受教育權和姓名權,用以為自己在高等教育中謀取非法利益,并非運用被侵權人的姓名實施侵害其人身財產安全的行為或非法處理其個人信息用以謀求經濟利益;從客觀層面上來看,侵權人的侵害行為也沒有造成被侵權人的個人信息被他人非法處理的結果【因為侵權人以及學校獲取被侵權人的個人信息的行為是合法所得,并非非法獲取。】,故案涉個人信息在此情況下不具有可識別性。因此,雖然被侵權人的姓名受到了不法侵害,但應通過《民法典》姓名權之規定進行救濟,而非《個人信息保護法》。

其次,具有可識別性的個人信息,也應考慮其是否具有其他權利屬性或可通過其他更為完善的路徑尋求救濟,并結合相關要素進行考量,以最終實現個案中的實質正義為目的,選擇救濟路徑。

(二)實踐中需要注意的特殊問題

1.個人信息保護糾紛的歸責原則問題。

個人信息保護糾紛中,可能會單獨援引《民法典》或《個人信息保護法》的法條,也可能將二者均作為主張侵權損害賠償的請求權基礎,但由于兩部法律對于歸責原則的規定有所不同,因此需對其予以明確。由于《個人信息保護法》是專門規制個人信息處理者與自然人之間法律關系的特別法,因此對于經過前文所述方法界定后屬于個人信息保護糾紛的案件,即便《個人信息保護法》中無具體、明確的規定,仍需《民法典》的相關規定予以補充;或完全沒有援引《個人信息保護法》而只援引了《民法典》的法條,也不影響案件本身為個人信息保護糾紛的性質,即應適用過錯推定責任原則【程嘯:《論個人信息權益的行使與救濟機制》,《中國應用法學》2022年第6期。】。

2.虛假個人信息的救濟路徑選擇。

前文所述的個人信息保護糾紛侵權救濟路徑,一般針對真實的個人信息,對于虛假、錯誤的個人信息,則應分情況討論。個人信息的特征是可識別性,但是由于虛假的個人信息與自然人的真實情況存在差異,因此其僅具有較弱的可識別性甚至不具有可識別性。對于虛假的個人信息造成自然人社會評價降低或榮譽受損等損害后果,可以適用《民法典》在第四編第五章中的名譽權與榮譽權相關規定,其內容較為具體翔實,而《個人信息保護法》在此并無特殊規定。因此,對于虛假個人信息的救濟路徑選擇,應首先確定該虛假個人信息是否屬于名譽權、榮譽權的規制范疇,即該虛假個人信息是否會在客觀上使自然人的社會評價降低,或使自然人所獲的榮譽稱號在客觀上受到貶損。如該虛假信息能導致名譽權、榮譽權受損的嚴重后果,則應優先適用《民法典》的名譽權、榮譽權之相關規定;如該虛假信息尚不能導致自然人名譽權、榮譽權受損的后果,而是產生其他損害后果,則可適用《個人信息保護法》的規定,尋求救濟、請求賠償。

以李海峰等訴葉集公安分局、安徽電視臺等侵犯名譽權、肖像權糾紛案【《最高人民法院公報》2007年第2期。】為例,假設該案涉案人員均為成年人【該案涉案人員中有多名未成年人,根據《個人信息保護法》第28條,不滿14周歲的未成年人的個人信息屬于敏感個人信息,因此假設該案案涉全部為成年人,便于論證說理。】,涉案自然人配合警方辦案,但因電視臺對自然人的肖像進行處理時存在錯誤,自然人的肖像與電視臺記者對于強奸犯的介紹同時出現在電視報道中,導致幾名配合辦案的熱心群眾被誤認為是強奸犯。在該案中,公安機關邀請群眾配合辦案,其行為合法,但是電視臺錯誤地匹配了熱心群眾的肖像和強奸犯的個人信息,其行為導致自然人的社會評價降低、名譽受損,故此種情況下應依據《民法典》名譽權的相關規定尋求救濟,而不應優先適用《個人信息保護法》。

三、結語

《民法典》與《個人信息保護法》雖然存有相同或相似的規定,但總體上來看其差異仍然較大,因此不同的法律規范對民事領域的救濟路徑的選擇仍存在較大影響【謝迪揚:《侵權抑或不當得利:個人信息泄露的民事救濟路徑之辨》,《北京工商大學學報(社會科學版)》2024年第2期。】,如未來能在立法中將該問題予以明確,或更進一步通過司法解釋的形式對具體的判斷流程及方法進行規定,則可以使問題得以解決。從微觀層面來看,這有利于自然人維護自己的合法權益,提高維權的效率;從宏觀層面來看,這是對于立法中的模糊問題的解決,有助于明晰個人信息保護相關問題的法理邏輯。