政府補助對新能源汽車產業創新結構的影響

摘要 創新結構失衡是現今制約新能源汽車產業高質量發展的主要瓶頸。政府補助是政府部門推動新能源汽車產業快速發展的重要政策工具,但是對新能源汽車產業內部創新結構影響的研究還十分匱乏。該研究在對政府補助影響新能源汽車產業創新結構進行理論分析的基礎上,借助2010—2020年新能源汽車產業285家滬深A股上市企業數據,實證檢驗了政府補助對新能源汽車產業創新質量結構與創新行業結構的影響。研究發現:①政府補助顯著增加了新能源汽車產業的創新產出,且對新能源汽車產業創新結構存在質量和行業的雙重影響。創新質量結構影響呈現U型“分層”效應,創新行業結構影響存在產業鏈差異化效應。政府補助對創新產出的正向促進作用呈現出產業鏈下游整車企業>上游原材料企業>中游零部件企業的效果;政府補助對創新質量結構的U型“分層”效應僅體現在產業鏈上游與下游企業,且下游企業的拐點值顯著高于上游企業,政府補助對中游企業的創新質量結構優化呈線性促進作用。②機制分析發現,產業鏈下游企業政府補助的資源補償效應與信號傳遞效應顯著優于中游與上游企業。③拓展分析發現,產業鏈上、下游企業的政府補助對中游企業創新產出存在負向溢出效應,下游企業政府補助對中游企業創新產出的負向溢出效應顯著高于上游企業。該研究為實現新能源汽車產業創新能力的可持續提升提供了政策啟示:一方面,政府部門應繼續對新能源汽車產業整體加大補助力度;另一方面,政府部門應更多地將補助配置給上游的原材料企業與中游的零部件企業,同時逐步降低對下游整車企業的補助力度。

關鍵詞 新能源汽車產業;政府補助;創新質量結構;創新行業結構;產業鏈

中圖分類號 F426 文獻標志碼 A 文章編號 1002-2104(2024)07-0035-12 DOI:10. 12062/cpre. 20240309

涵蓋數字化、綠色化與智能化的新能源汽車產業,不僅是中國汽車工業實現“彎道超車”的關鍵抓手,也是經濟綠色低碳轉型的重要引擎。得益于國家的前瞻性戰略布局,中國新能源汽車產業迅速崛起。據汽車工業協會發布的數據,2015—2023 年,新能源汽車銷售量由33. 1萬輛急劇增長至949. 5萬輛,市場滲透率由1. 3%快速增長至31. 6%。然而,一個不可忽視的現象是,新能源汽車產業雖然出現了爆發式增長,但是在內部創新結構上出現了較為嚴重的分化。從創新質量結構看,新能源汽車產業整體創新質量較為低下。2020年,新能源汽車產業發明專利申請量占專利申請總量的比例僅為29. 2%,企業更傾向從事低質量的實用新型與外觀設計類的專利研發。從創新行業結構看,新能源汽車產業鏈不同環節企業創新能力存在較大差距。2020年,新能源汽車產業鏈上游原材料企業(69家)、中游零部件企業(190家)與下游整車企業(26家)專利申請數量分別占專利申請總量的14. 8%、46. 0%和39. 2%(根據Wind數據庫整理而得),上游與中游企業的創新能力與下游企業差距較大。政府補助是近年來中國推動新能源汽車產業發展的最重要產業政策,這就需要反思兩個問題:政府補助是否存在創新結構驅動的差異化效應?新能源汽車產業的政府補助是否需要在產業鏈不同環節實現精準配置?這一因果的有效推斷對于推動新能源汽車產業高質量發展,具有十分重要的意義。

1 政策背景、理論分析與研究假設

1. 1 政策背景

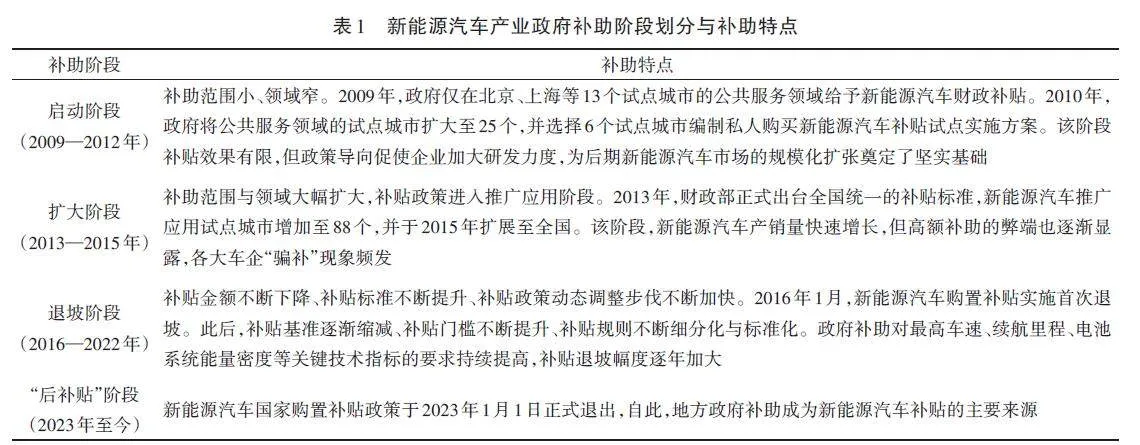

1. 1. 1 新能源汽車產業政府補助階段劃分及各階段補助特點

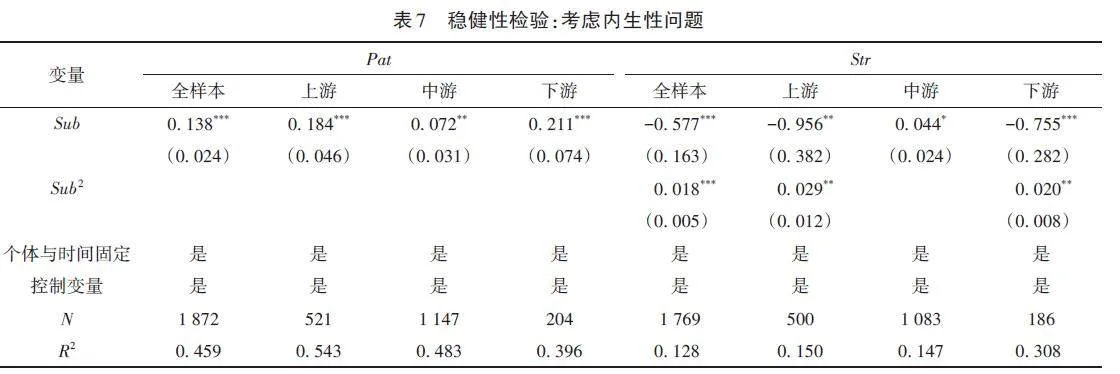

自2009年國務院首次提出新能源汽車產業發展戰略以來,政府出臺了一系列產業政策,以應對產業發展初期研發成本高、市場需求不足的挑戰。其中,政府補助在提升新能源汽車創新水平、促進新能源汽車市場擴張方面發揮了重要作用。根據國家政策走向,中國新能源汽車產業的政府補助政策可分成4個階段,具體見表1。

在國家政策的有力支持下,新能源汽車產業實現了爆發式增長,平穩度過了產業成長期。自2023年1月1日起,新能源汽車產業正式邁進“后補貼”時代。然而,“后補貼”時代并不意味著新能源汽車產業完全脫離了政府的扶持。一方面,現階段符合產品技術要求的新能源汽車依舊享受車輛購置(以下簡稱車購)稅免征政策,車購稅免征政策將延續至2025年12月31日。另一方面,隨著國家層面購車補貼的全面取消,地方政府接連出臺政策,通過發放消費券、設立產業基金等方式助推本地新能源汽車產業發展壯大。如:無錫于2023年1月發放1 200萬元新能源汽車消費券,以穩定新能源汽車消費市場;廣州于2023年2月提出設立300億的發展基金推動新能源汽車產業發展,支持領域涉及整車制造、汽車芯片以及動力電池研發等;西安于2023年3月發布《西安市支持新能源汽車擴大生產促進消費若干措施》,提出通過給予車企財政獎勵支持企業擴大生產。因此,即便是在“后補貼”時代,政府補助依舊是推動新能源汽車產業發展的重要產業政策工具。

1. 1. 2 產業鏈上、中、下游企業的補助情況

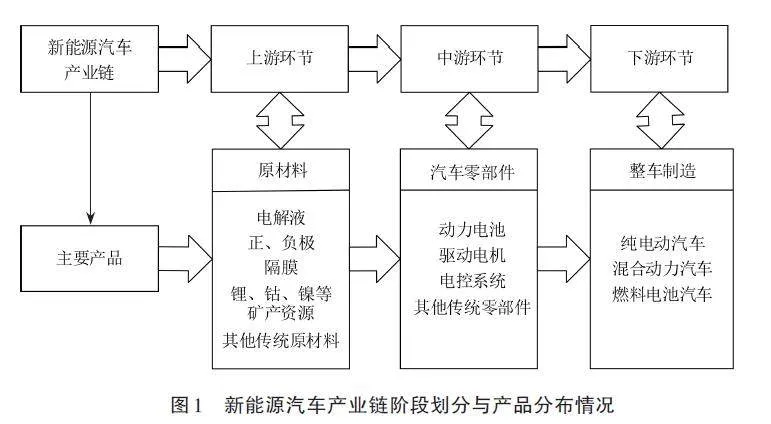

新能源汽車產業是一個龐大、復雜的生態系統,產業鏈配套企業眾多。根據產品分布特點,新能源汽車產業鏈可分為上、中、下游3個環節,如圖1所示。

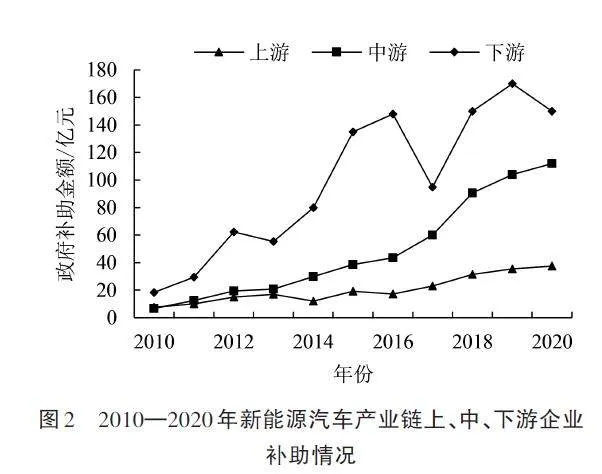

為直觀地比較新能源汽車產業鏈不同環節企業獲取政府補助的情況,繪制了2010—2020年新能源汽車產業鏈上、中、下游獲取政府補助金額趨勢圖,如圖2所示。從產業鏈不同環節的補貼規模看,下游整車企業的補助金額遠高于中、上游企業,說明新能源汽車產業政府補助存在分配傾向性,印證了中國以擴大新能源汽車銷量為首要目標的政策重點。從補助金額變動的時間趨勢看,上、中、下游企業的補助金額總體呈增長態勢,但下游企業的補助規模在2016—2017年出現大幅度下降,這與2016年首次施行的補貼退坡有關。此后,國家補助雖不斷退坡,但地方補貼的接力使得整車企業的補助金額于2018—2019年出現上漲態勢。由于國家補助退坡力度持續加大,2020年整車企業的補助金額再次出現下降現象。上游與中游企業的補助金額在2016年后呈快速增長態勢,中游企業的政府補助增幅更為明顯。

1. 2 理論分析

企業創新活動的強外溢性、高風險性和創新過程的不可分割性導致了市場失靈問題,諸如新能源汽車等戰略性新興產業的市場失靈現象尤為突出[1]。市場失靈導致私人創新投入難以達到社會最優水平,需要政府“看得見的手”平衡市場“無形之手”在配置創新資源過程中產生的偏差,這也成為國家制定并實施產業政策的理論依據[2-3]。同時,中國作為轉軌階段的新興市場經濟體,知識產權保護法律體系不完善、金融市場發展滯后等問題導致企業融資約束趨緊,進一步抑制了企業創新動力。政府補助作為對缺失制度的彌補,可以在一定程度上對上述問題形成對沖[4],有助于改善市場對企業創新的供應。

政府補助的資源補償效應與信號傳遞效應是其激勵企業創新的兩大作用路徑。從資源補償的視角看,政府補助可以直接改善新能源汽車企業的財務狀況,緩解企業創新資源匱乏問題[5]。具體而言,政府補助可以為企業研發創新提供直接、可控的資金來源,進而打破創新融資桎梏。同時,政府補助作為企業穩定的利潤來源,可以有效補償研發風險[6],增加企業對創新試錯成本的容忍度,從而增強經理人從事創新活動的主觀能動性。在政府補助的激勵下,企業能夠主動跟進并探索技術發展趨勢,增加資金、人才等創新資源的投入規模[7],加速創新流程優化與創新成果轉化。從信號傳遞的視角看,政府補助可以有效緩解資本市場的信息不對稱,紓解因逆向選擇和道德風險導致的企業創新融資難、融資貴困境。政府通過財政手段介入新能源汽車企業和外部投資者之間的往來互動,向銀行、風險投資機構等外部投資者傳遞出受扶持企業具有資源獲取與值得信任優勢等積極信號[8-10],促使企業獲取更充裕、多元的資金支持,更充分地緩解企業的流動性約束,進一步提升企業的創新積極性和創新成功概率[11]。

政府在激勵企業創新的過程中也會發生政府失靈現象,產生尋租效應與逆向選擇效應,不利于企業創新水平提升。根據委托代理理論,政府與企業因在社會上扮演的角色不同,兩者之間往往存在潛在的利益沖突,這種利益沖突會對企業創新產生負面影響[12]。政府從戰略角度和產業發展的長遠角度出發,更偏好一些具有顛覆性與前瞻性、能夠提升產業發展質量的創新項目。而企業管理者首要考慮的則是權力威望、晉升機會等私人利益因素,具有短視心理,為實現自身利益最大化,往往與政府初衷背道而馳。在政府與企業管理者目標不一致的情境下,政府補助會產生阻礙企業創新的尋租效應與逆向選擇效應。從尋租效應看,企業為獲取更多的政府資源,可能會通過一些不正當途徑增加與政府官員的政治聯系,產生尋租行為。尋租行為不僅會產生高昂的尋租成本,引發財政資金配置與企業生產經營的雙重效率損失;其為企業帶來的資源與競爭優勢還助長了企業的短視心理,增加了企業將補助用于尋租活動而非創新活動的動機,進而產生政府補助的創新擠出效應[13]。從逆向選擇效應看,基于政府補助的公有產權性質和政企之間的信息不對稱,政府難以實時監督補助流向,也缺乏甄別企業創新質量和項目前景的手段,由此滋生研發操縱、策略性創新等投機動機。比如,企業可以通過追求創新的速度和數量營造良好的“創新形象”,以期套取源源不斷的政府補助[14],使得真正從事高質量創新活動的企業因逆向選擇而無法獲取補助。無論是尋租效應還是逆向選擇效應,均不利于企業創新質量提升。

綜上,政府補助主要通過資源補償效應和信號傳遞效應提升企業創新水平,但也可能會產生尋租效應和逆向選擇效應,引致創新資源配置扭曲,對企業創新產生消極影響,這在一定程度上導致學者們在探究政府補助與企業創新之間關系時得出了不同的結論。因此,為了解釋現有文獻存在的矛盾,有必要將政府補助的創新激勵效應與創新抑制效應進行整合,以便更為全面地揭示政府補助對企業創新產生的真正影響。

1. 3 研究假設

1. 3. 1 政府補助與創新質量結構

基于企業開展創新的偏好,企業創新產出可劃分為實質性創新和策略性創新。實質性創新以推動企業關鍵技術變革和獲取長期競爭優勢為目的,是一種高質量創新行為;策略性創新則以謀求短期經濟績效或“尋補貼”為目的,通過對現有產品或技術簡單改進迎合相關政策,創新質量較低[15-16]。與策略性創新相比,實質性創新具有基礎性、前瞻性與顛覆性,研發周期和項目沉淀期更長、不確定性更大、產出難度更高。因此,開展實質性創新的企業需進行大量研發資源投入并承擔創新過程中的高失敗風險。只有不斷提升企業的實質性創新意愿,方可優化創新質量結構,進而實現自主創新能力的持續提升。考慮到資源豐裕度是企業進行創新決策的重要因素,補助規模的高低往往會影響企業的創新偏好,最終影響創新質量結構。

當政府補助規模較低時,新能源車企更傾向采取“重數量輕質量”的創新策略,此時政府補助會抑制創新質量結構優化。首先,較低規模的政府補助發揮的資源補償與信號傳遞效應較小,不能為企業實質性創新活動提供充足的資金保障,也難以有效補償創新過程中的技術風險與市場風險[17]。在企業財力與風險承擔能力有限的情況下,政府補助對實質性創新的激勵效應相對較弱,企業從事實質性創新的積極性不足,創新成功的概率也較低。其次,政府的補助分配存在隱蔽信息問題。在金額較小的政府補助難以滿足企業創新需求的情境下,管理者存在強烈的“尋補貼”動機,補助易誘發尋租效應和逆向選擇效應[18]。此時,管理者不僅會將創新資源配置到迎合政府官員的尋租活動中,同時也更傾向將補助“挪移”到風險較低的策略性創新中,通過追求創新的數量和速度向政府釋放自身積極開展創新的信號[16],以期獲取政府源源不斷的資源支持。因此,在政府補助規模較低時,逆向選擇效應與尋租效應占據主導地位,進而產生政府補助對創新質量結構的擠出作用。

隨著政府補助力度的提升,新能源車企更傾向選擇“重質量輕數量”的創新策略,促使創新質量結構不斷優化。一方面,足夠規模的政府補助可以有效發揮資源補償與信號傳遞效應,進而充分緩解企業從事實質性創新的資金匱乏問題,并有效補償創新過程中的失敗風險,企業的實質性創新意愿進而大幅增強[17]。另一方面,規模較高的政府補助能夠降低尋租效應與逆向選擇效應,減弱企業策略性動機。隨著政府補助規模的擴大,謀取補貼資金所產生的超額收益對企業的吸引力不斷下降[13]。企業認為通過尋租、研發操縱等投機行為獲取短期經濟利益,不及通過從事高質量的實質性創新活動擴大競爭優勢以獲取長期經濟效益[19]。此時,政府補助可以有效轉化為企業的實質性創新投入,由此產生對創新質量結構的擠入效應。圖3為政府補助與創新質量結構邏輯框架圖。

據此,提出假設H1:政府補助在激勵企業創新產出增加的同時,對新能源汽車企業創新質量結構存在U 型“分層”效應,只有政府補助規模超過一定閾值才能優化創新質量結構。

1. 3. 2 政府補助與創新行業結構

根據創新生態系統理論,在新能源汽車產業創新生態系統中存在著不同生態位的技術創新種群[20]。其中,產業鏈下游的整車企業處于頂級生態位;產業鏈中游的動力電池、驅動電機、電控系統以及傳統零部件制造企業處于次級生態位;產業鏈上游的正負極材料、隔膜、電解液等電池原料以及傳統原材料生產企業處于三級生態位[21]。不同生態位的企業獲取外部資源能力、經營壓力以及市場競爭程度均存在差異性,因此政府補助的創新驅動作用可能存在產業鏈差異化效應,進而對創新行業結構產生影響。

根據種群關系理論,處于高生態位的企業內部資源更豐裕,同時具有獲取外部資源的先天優勢,這一特征在新能源汽車產業創新生態系統表現得尤為明顯[22]。相比位居劣勢生態位的零部件企業與原材料企業,整車企業處于創新生態系統的優勢生態位,融資約束程度較低,經營穩定性較好。同時,在新能源汽車的市場占有率難以與傳統能源車媲美的現實因素下,為了加快新能源汽車推廣應用,政府向整車企業發放補助的種類以及規模遠遠優于中、上游企業,比如國家與地方政府的各項新能源汽車購置補貼均流向整車企業。從財務角度分析,其更有動力將獲取的補助投入研發創新活動。而對于資金壓力較大的中、上游企業而言,企業所獲得的外部資金難以兼顧日常生產運營和創新研發活動。為緩解經營壓力,企業更易將政府補助用于日常運營而非研發創新[23]。李磊[24]的研究也進一步證實,政府對新能源汽車產業鏈不同環節的選擇性補助產生了創新激勵的結構性偏差。

由此,提出假設H2a:相較新能源汽車產業鏈中游與上游企業,政府補助對下游企業創新產出的促進作用更強勁。

市場競爭水平是影響企業創新偏好的重要因素,政府補助對創新質量結構的優化作用在高市場競爭企業中表現得更為突出[25-26]。對于新能源汽車產業而言,中游零部件企業的競爭程度比上游和下游企業更激烈。一方面,隨著國內新能源汽車市場銷量不斷擴大以及全球化采購迅速增長,汽車零部件廠商數量增幅不斷加快(以本研究樣本為例,中游企業占總樣本比例為61. 4%),市場規模的持續擴大引致市場競爭程度不斷增加。另一方面,相較上游與下游企業,零部件尤其是“三電”核心零部件技術密集程度更高,技術更新迭代速度持續加快,產品周期不斷縮短,由此引致企業市場競爭更為激烈。保持技術領先優勢是企業增強市場競爭力的重要方式,激烈市場競爭催生的“逃離競爭效應”引致零部件企業更傾向通過高質量的技術競爭而非數量競爭擺脫競爭對手的威脅[27]。企業需不斷推出高技術含量的差異化產品,才可獲得超額市場回報和競爭優勢。因此,中游企業從事實質性創新的主觀能動性更強,政府補助更能起到優化創新質量結構的作用。

由此,提出假設H2b:相較新能源汽車產業鏈上游與下游企業,政府補助對中游企業創新質量結構的優化作用最強。

2 研究設計

2. 1 數據來源與樣本選擇

當前,學術界尚未給出新能源汽車產業的明晰分類,學者們在界定新能源汽車產業的企業樣本時方法不一。本研究參考池仁勇等[23]的研究,以“新能源汽車”作為關鍵詞在同花順問財網搜索樣本,截至2023年6月1日檢索到605家滬深A股新能源汽車概念上市公司。為保證樣本的科學性與可靠性,進行了以下處理:①剔除與新能源汽車產業鏈關聯不大的企業;②剔除上市時間不滿3年的企業;③剔除主營業務不歸屬新能源汽車產業鏈的企業;④剔除專利申請數據和政府補助數據缺失的企業。最終得到285 家新能源汽車上市企業,共計2271個樣本值。

新能源汽車產業于2010年被國務院正式確定為戰略性新興產業,同年6月,國家啟動了私人購買新能源汽車補貼試點工作。因此,2010年是新能源汽車產業受到政府干預性發展的“元年”。此外,《中華人民共和國專利法》于2008年進行了修訂,將專利的授權標準從“國內未被使用且無文獻記載”的“相對新穎性”提高到“世界范圍未被使用且無文獻記載”的“絕對新穎性”。自2009年10月1日起,修訂后的《中華人民共和國專利法》正式施行。綜合考慮新能源汽車產業的發軔時間,并排除專利授權標準的提高對企業創新造成的干擾,本研究以2010年為樣本起點,選取2010—2020年285家新能源汽車產業上市企業的相關數據作為研究樣本。所有原始數據均來自上市公司年報、Wind數據庫與國泰安數據庫。

2. 2 變量選取

2. 2. 1 被解釋變量

創新產出(Pat)。專利申請量與授權量是現有研究中衡量企業創新產出的常見指標。專利授權審核周期較長,且授權過程中存在諸多不確定性。相較而言,專利申請數量則更能反映企業的創新意愿與創新實力[16]。因此,本研究以專利申請數量衡量企業的創新產出能力。鑒于一些企業的專利申請數量為0,以專利申請數量加1后的對數值表征創新產出。

創新質量結構(Str)。企業的專利申請類型包括發明專利、實用新型專利與外觀設計專利。相較實用新型專利和外觀設計專利,發明專利具有投入資源多和研發風險高的特點,技術含量也更高。因此,借鑒眾多學者的做法,把發明專利定義為實質性創新,把實用新型專利和外觀設計專利定義為策略性創新,以發明專利申請量與專利申請總量的比值表征創新質量結構,并作對數處理。

2. 2. 2 解釋變量

政府補助(Sub)。依照中國會計準則對政府補助的界定,本研究認為政府補助是新能源汽車企業從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產,來自上市公司財務報表中的政府補助科目,包括財政撥款、財政貼息、稅收返還、無償劃撥非貨幣性資產等形式。本研究在原始數據基礎上對政府補助進行了對數處理。

2. 2. 3 控制變量

考慮到企業規模、企業年齡等也是影響企業創新的潛在因素,借鑒相關研究,將企業年齡(EA)、企業規模(ES)、產權性質(PRN)、人力資本(HC)、資產負債率(ALR)、股份治理結構(SGC)、固定資產比率(FAR)作為控制變量引入模型。

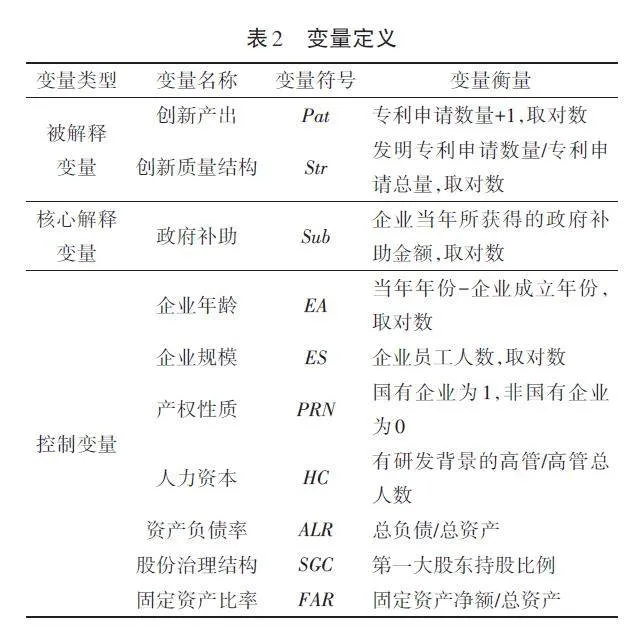

各變量定義詳見表2。

2. 3 模型設定

為檢驗政府補助對新能源汽車企業創新產出與創新質量結構的影響,建立模型如下:

Innovationit (Patit,Strit ) = α0 + α1Subit +Σj = 2nαjControlsit + λi + τt + εit(1)

Innovationit (Patit,Strit ) = α0 + α1Subit + α2Sub2it +Σj = 3nαjControlsit + λi + τt + εit(2)

其中:Innovationit 代表企業創新能力,Patit 代表創新產出,Strit 代表創新質量結構,Subit 和Sub2it 為政府補助一次項與二次項,Controlsit 為控制變量,α0、α1、α2、αj 為待估參數,λi 和τt 為個體固定效應和年份固定效應,εit 為隨機擾動項。

3 實證分析

3. 1 基準回歸結果

3. 1. 1 全樣本估計

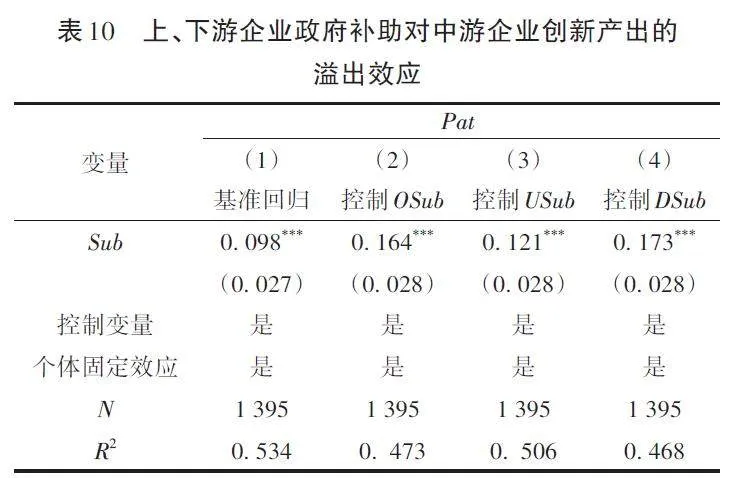

表3為全樣本下政府補助與新能源汽車企業創新產出和創新質量結構的回歸結果。列(1)、列(3)為未加入政府補助二次項的結果,可以看出,政府補助與創新產出的回歸系數為0. 140,且在1%水平上顯著,而對創新質量結構的回歸系數不顯著。列(2)、列(4)為加入政府補助二次項的回歸結果。列(2)結果顯示,政府補助的一次項和二次項對創新產出回歸系數均不顯著,說明政府補助與新能源汽車企業創新產出僅存在線性關系。列(4)結果顯示,政府補助的一次項對創新質量結構的回歸系數為-0. 514,二次項系數為0. 016,且均通過了1%的顯著性檢驗,說明政府補助對新能源汽車企業創新質量結構存在顯著U型“分層”效應。回歸結果驗證了H1。

3. 1. 2 產業鏈不同環節估計

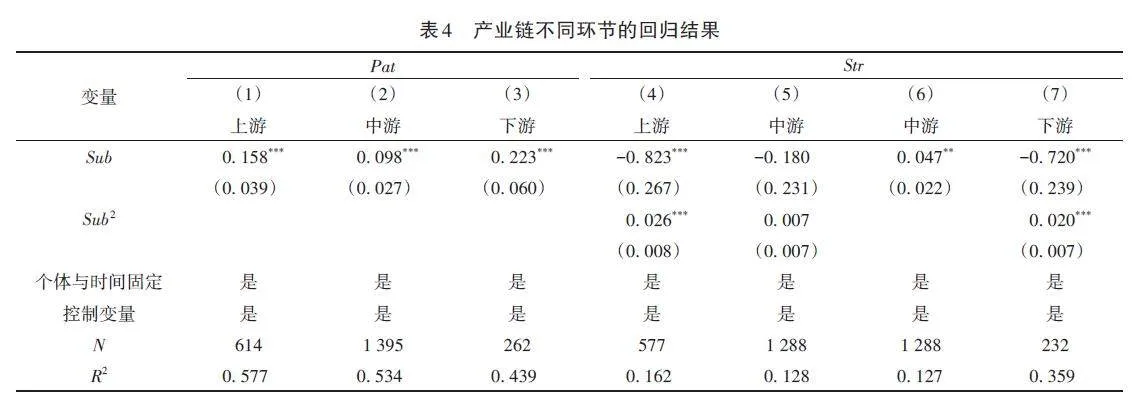

為探究政府補助的創新激勵效果在產業鏈不同環節企業的差異性,根據企業的核心業務收入來源將樣本劃分為產業鏈上游、中游與下游3個環節,并進行分組回歸,結果見表4。

表4列(1)—列(3)結果表明,政府補助對創新產出的促進作用呈現下游最強、上游次之、中游最弱。下游企業獲取政府補助這一外部資源的能力更強,且自身經營壓力較小,因此更易將補助用于研發活動。而資金壓力較大的中、上游企業更可能將政府補助用于企業日常生產而非研發創新。表4列(4)—列(7)結果顯示,政府補助對創新質量結構的U型“分層”效應僅體現在上游與下游企業,與中游企業的創新質量結構之間存在正向促進作用。產業鏈中游的零部件企業競爭強度更大,為保持競爭優勢以在激烈的市場競爭中存活,企業需通過持續的技術革新提升產品質量與性能[28],其從事實質性創新的迫切性和驅動力更為強烈。進一步地,通過測算上游與下游的U型拐點,發現上游拐點值(15. 827)低于下游拐點值(18. 000),資金壓力較小、補助規模較高的整車企業反而更易從事低質量創新。這是因為,大多數新能源汽車制造商都是從傳統汽車制造企業轉型而來,汽車集成技術基礎較為扎實,傳統機械部分的技術也相對成熟,對高質量創新的需求較低。加之外觀是影響消費者購買新能源汽車的重要因素,基于保護汽車外觀、獲取消費者認可并擴大市場銷量等現實需求,整車企業更易將政府補助用于外觀設計專利這類低端創新的研發[29],且充裕的現金流易使企業產生“安于現狀”的創新惰性。因此,政府補助對下游企業的創新質量結構改善作用最弱。回歸結果驗證了H2a與H2b。

3. 2 穩健性檢驗

3. 2. 1 更換創新衡量指標

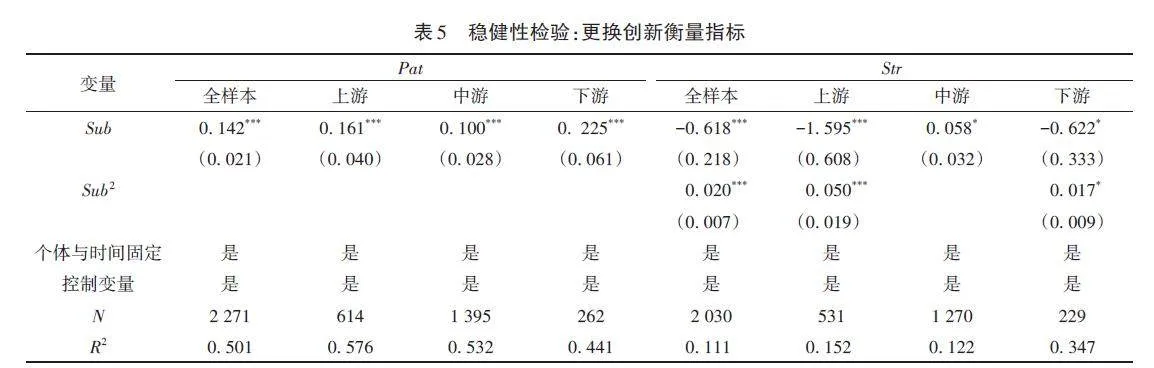

鑒于企業的專利申請數量存在厚尾現象,參考Liu等[30]的做法,采用ln [y + ( 1 +y2 )]0. 5衡量創新產出,其中y為專利申請量。同時,以ln[ 發明專利申請量(/ 實用新型專利申請量+外觀設計專利申請量)]重新表征創新質量結構,結果見表5。結果表明,在全樣本回歸和產業鏈的分組回歸中,關鍵變量系數的正負性與顯著性并未發生較大改變,表明結論是穩健的。

3. 2. 2 加入遺漏變量

企業的經濟績效是影響創新的重要因素。因此,在分析新能源汽車企業的創新行為時不能忽視企業的經濟績效。為避免遺漏的經濟變量影響實證結果,在控制變量中加入了企業托賓Q 值和凈資產收益率重新進行回歸。從表6可以看出,結果未出現明顯偏差,再次證明了基準回歸結果的穩健性。

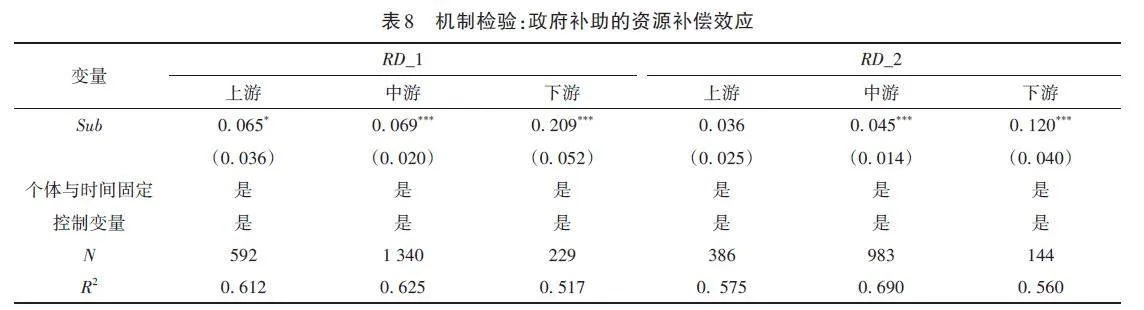

3. 2. 3 考慮內生性問題

企業創新水平具有重要的信號功能,是政府甄別和篩選資助對象的參考標準,創新資金投入和專利產出越多的企業更易得到政府的“青睞”。因此,政府補助與企業創新產出和創新質量結構之間可能存在互為因果引致的內生性問題,進而導致結果的有偏與不可信。為了盡可能緩解內生性問題,采用滯后解釋變量法進行處理。此外,考慮到以專利申請數量衡量企業創新,而從創新資源投入到創新成果產出往往存在時滯。因此,本研究參考黃健柏等[31]、謝理等[32]的研究,將滯后1期的企業研發資金投入強度加入模型,進行回歸分析,實證結果見表7。從表7可以看出,在考慮可能存在的內生性問題后,研究結論依舊穩健。

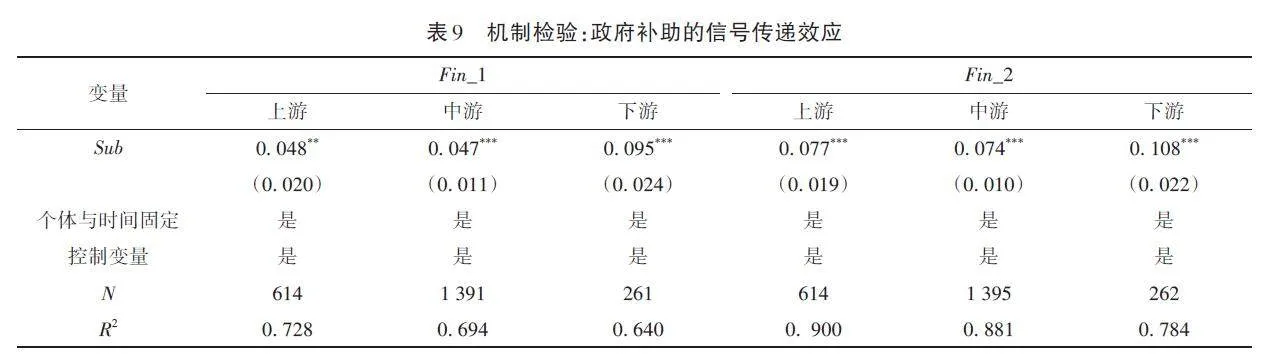

3. 3 作用機制檢驗

政府補助的資源補償效應與信號傳遞效應是其激勵企業創新的重要作用機制,兩大機制效應的發揮很大程度上決定了政府補助的作用效果。上述回歸結果發現,政府補助對新能源汽車產業鏈下游企業的創新產出激勵作用最強,這種現象是否與資源補償機制與信號傳遞機制的發揮強弱有關呢?接下來,進行政府補助的資源補償機制和信號傳遞機制在產業鏈不同環節的實證估計。借鑒吳緒成等[33]的研究,選取企業研發資金投入規模(RD_1)和研發人員投入規模(RD_2)作為資源補償效應的表征變量。借鑒池仁勇等[23]、陳璐等[11]的研究,選取企業股權融資規模(Fin_1)與債權融資規模(Fin_2)作為信號傳遞效應的表征變量。回歸結果見表8和表9。

表8與表9的回歸結果表明,政府補助的資源補償效應與信號傳遞效應在新能源汽車產業鏈上、中、下游存在顯著異質性。從資源補償效應看,政府補助能夠促進企業擴大研發規模,但無論是對研發資金的促進作用還是研發人員的促進作用,均呈現下游企業最強、中游企業次之、上游企業最弱。從信號傳遞效應看,政府補助可助推企業擴大股權融資與債權融資規模,并呈現下游企業最強、上游企業次之、中游企業最弱。該結論進一步佐證了上述的假說,即:整車企業作為新能源汽車產業鏈中的高生態位企業,獲取政府補助這一外部資源的規模遠遠高于中、上游企業,補助的資源補償效應和信號傳遞效應也更為強勁。

此外,還需注意的是,表8結果顯示,政府補助對中游企業的資源補償效應高于上游企業,而據表4回歸結果,政府補助對中游企業的創新產出促進效應卻弱于上游。原因在于,新能源汽車產業鏈中游企業技術密集程度最高、技術創新難度較大。尤其是作為新能源汽車核心零部件的“三電”系統,專利產出對創新要素投入、創新風險擔負以及創新持續性的要求較高,導致中游企業的創新產出能力與創新投入水平出現一定程度的不匹配現象。

4 拓展分析:產業鏈內政府補助的配置優化

4. 1 政府補助的溢出效應分析

從新能源汽車產業鏈上、中、下游企業的技術密集程度看,中游環節的技術密集程度最高,新能源汽車產業的大量核心技術均集中在中游的電機、電池和電控等核心零部件領域,其創新水平的提升對夯實新能源汽車產業基礎和搶占汽車技術革新戰略制高點至為關鍵。然而,上述研究發現,盡管政府補助能夠顯著優化中游企業的創新質量結構,但對創新產出的激勵效果卻明顯弱于上游與下游企業。基于新能源汽車產業發展的現實需要,有必要進一步深入剖析政府補助對中游企業的創新激勵效應。

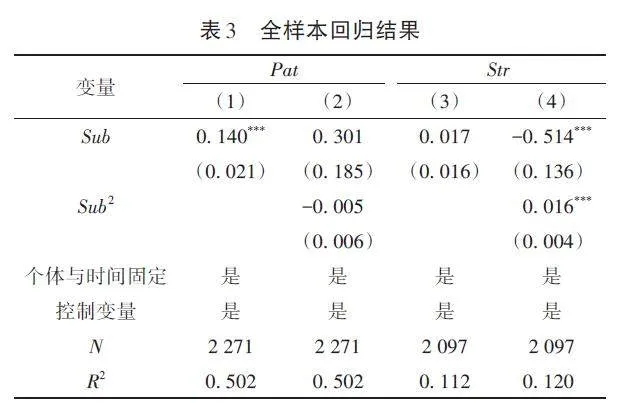

相關研究中,王宏偉等[34]探討了政府補助在光伏產業鏈中的溢出作用,發現中、下游企業的政府補助對上游企業的研發投入和創新產出具有正向溢出效應。那么就新能源汽車產業而言,政府補助在產業鏈內是否同樣具有溢出效應呢?這種溢出效應是正向還是負向呢?為此,將新能源汽車產業鏈上游與下游企業獲取的政府補助作為新的控制變量加入模型中,進行中游企業政府補助與創新產出的回歸估計,回歸模型中只對個體效應進行固定[34]。回歸結果見表10。

表10列(2)為控制產業鏈上、下游企業總政府補助的回歸結果。可以看出,加入OSub 后,產業鏈中游企業政府補助對創新產出的系數由0. 098 增至0. 164,說明產業鏈上、下游企業的政府補助對中游企業創新產出具有負向溢出效應。為檢驗這種負向溢出效應來自上游還是下游企業,進一步將上游企業所獲補助(USub)與下游企業所獲補助(DSub)分別作為控制變量加入模型。表10列(3)為控制上游企業政府補助的回歸結果,可以看出,加入USub 后,Sub 的系數僅上升了0. 023。表10列(4)為控制下游企業政府補助的回歸結果,可以觀察到,加入DSub 后,Sub 的系數上升了0. 075,說明下游企業的政府補助對中游企業創新產出的負向溢出效應更強。回歸結果說明,對下游整車企業補助規模過高會誘發產業鏈內創新資源配置扭曲,導致最需要政府支持的中游企業資金被占用,進而降低政府補助的利用效率。長此以往,政府補助的不當配置將加劇新能源汽車產業的創新結構失衡。

4. 2 政府補助的優化方案

4. 2. 1 逐步降低對下游整車企業的補助力度

就整車企業而言,補助驅動下的外觀設計創新偏好更加強烈,不利于核心創新質量提升。現階段,地方政府對整車企業補貼宜適時退坡,在保障新能源汽車產業鏈供應鏈穩定的前提下,逐步降低對整車企業的財政扶持力度。同時,在補助發放后,政府相關部門應嚴格監管并審計企業在獲取補貼后的資金流向,利用網絡監管平臺對新能源汽車生產、銷售、上牌、運行、補貼申報等多個環節進行監督,不定時抽查企業申報數據的真實性與規范性,保證政府補助落地見效(圖4)。

4. 2. 2 著重提升對中游零部件企業的補助力度

就中游零部件企業而言,創新質量與新能源汽車的核心性能密切相關,由于其技術密集程度最高,對研發資金需求體量也較為龐大。隨著政府補助在整車企業逐漸退坡,補助亟須向創新需求最迫切的零部件企業大幅度傾斜。尤其是零部件中的電池、電機與電控制造企業,技術水平直接決定了新能源汽車的性能,政府部門更應著重加強補助尤其是與研發相關的補助力度,激勵企業提升基礎研究、應用研究以及關鍵核心技術突破等方面的創新能力。具體到補助配置方案,政府部門應以企業產品的指標評估情況,由高到低分梯度制定補貼額度,以具備較強的可實施性。對于動力電池企業,應根據電池續航里程、充電速度以及維修成本等性能設定綜合評估指標;對于驅動電機企業,應以產品質量體積、調速范圍以及過載承受能力等設定綜合評估指標;對于電控系統企業,應以產品的能量密度、控制精度、動態響應速率等設定綜合評估指標。通過制定富有針對性和可操作性的補助方案,切實提升政府補助的利用效率(圖4)。

4. 2. 3 適度提升對上游原材料企業的補助力度

就上游原材料企業而言,創新重點在于優化原材料提取工藝,其創新質量直接關系到新能源汽車的整車生產成本。由于當前政府補助還未跨越優化創新質量結構的拐點值,政府部門應繼續加大對新能源汽車產業鏈上游企業的資金支持,并構建分析與評價模型確定各企業的最優補助水平,以便補貼數額能跨越創新質量結構的抑制區間。同時,政府部門應加強補助發放過程中的事前評估與事后評價,提升政府補助的配置效率。就事前評估而言,政府應對企業進行評審篩選,優先將補助發放給創新潛力大、創新動力足、創新質量優的企業,減少補助的企業數量,增加單個企業補貼額度,促使企業補助額度跨越拐點。就事后評價而言,劃分企業創新的分階段評估任務和目標,根據評價結果動態調整政府補助的實施方案(圖4)。

5 結論與政策建議

本研究根據2010—2020年新能源汽車產業上市公司數據,考察了政府補助對新能源汽車產業創新結構的影響。結果表明,政府補助顯著增加了新能源車企的創新產出,且對創新質量結構和創新行業結構存在雙重影響。具體而言,政府補助對創新質量結構存在U型“分層”效應,對創新行業結構存在產業鏈差異化效應。其中,政府補助對創新產出的影響呈現下游整車企業>上游原材料企業>中游零部件企業的效果;政府補助對創新質量結構的U型“分層”效應表現在上游與下游,下游的拐點值更高,中游企業的政府補助與創新質量結構呈正向線性關系。機制分析表明,政府補助的資源補償效應與信號傳遞效應在下游企業表現最優。拓展分析發現,上、下游企業的政府補助對中游企業創新產出具有負向溢出效應,且下游政府補助對中游創新產出的負向溢出效應比上游更為強烈。為更好發揮政府補助對新能源汽車產業的創新激勵效應,提出政策建議如下。

第一,以優化創新質量結構為核心目的,加大對新能源汽車產業整體的政策支持與制度保障力度。一方面,政府應繼續加大對新能源汽車產業的扶持力度,尤其要大力增加與企業研發活動直接相關的補助規模。除了向企業進行直接資源注入外,還應注重政府補助的信號傳遞效應,通過向外部投資者公布受補助企業名單、為企業和外部投資者搭建創新項目溝通和孵化平臺等方式,“撬動”更大規模的外部融資,切實發揮政府補助的杠桿作用。另一方面,有效激活市場在企業自主創新動力和活力方面的核心作用,完善知識產權保護制度并強化執法力度,建設產學研緊密協作的協同創新機制,從而消除制約企業創新的外部制度藩籬,助力實現創新質量結構的長效優化。

第二,優化政府補助在新能源汽車產業鏈間的結構配置,施行針對性的補助方案。進入“后補貼”時代,政府在降低對新能源整車企業扶持力度的同時,應著力加大對位處劣勢生態位的中、上游企業的補助規模,緩解企業融資約束,增強企業創新積極性和研發成功率。尤其是中游的電池、電機、電控制造企業,掌握著新能源汽車的關鍵技術,但當前在電池模塊化、續航里程等核心性能方面存在技術瓶頸,亟須核心技術攻堅突破。因此,政府補助需向創新需求最迫切的關鍵零部件企業大幅度傾斜。同時,鑒于上游企業的政府補助與創新質量結構的U型“分層”作用還未達至拐點,政府也應適當提升對上游原材料企業的補助力度,助推政府補助盡快跨越拐點。

參考文獻

[1] 熊勇清,王溪. 新能源汽車技術創新激勵的政策選擇:“扶持性”抑或“門檻性”政策[J]. 中國人口·資源與環境,2020,30(11):98-108.

[2] BROEKEL T. Do cooperative research and development (R&D) subsidiesstimulate regional innovation efficiency:evidence from Germany[J]. Regional studies,2015,49(7):1087-1110.

[3] 張明志,姚鵬. 產業政策與制造業高質量發展[J]. 科學學研究,2020,38(8):1381-1389.

[4] 康志勇. 政府補貼促進了企業專利質量提升嗎[J]. 科學學研究,2018,36(1):69-80.

[5] 崔兆財,張志新,李成. 政府資助與企業創新:緩解匱缺還是滋長惰性[J]. 科研管理,2023,44(5):140-148.

[6] 馮海波,劉勝. 所得課稅、風險分擔異質性與創新[J]. 中國工業經濟,2017(8):138-155.

[7] 徐喆,蘇春子. 研發補貼對新能源企業創新投入的資源與信號效應[J]. 科學管理研究,2022,40(4):117-125.

[8] LERNER J. The government as venture capitalist:the long?run impactof the SBIR program[J]. Journal of business,1999,72(3):285-318.

[9] TAKALO T,TANAYAMA T. Adverse selection and financing of innovation:is there a need for R&D subsidies[J]. Journal of technologytransfer,2010,35(1):16-41.

[10] 郭玥. 政府創新補助的信號傳遞機制與企業創新[J]. 中國工業經濟,2018(9):98-116.

[11] 陳璐,張彩江,賀建風. 政府補助在企業創新過程中能發揮信號傳遞作用嗎[J]. 證券市場導報,2019(8):41-49.

[12] MCAFEE R P,MCMILLAN J. Bidding for contracts:a principalagentanalysis[J]. Rand journal of economics,1986,17(3):326-338.

[13] 張杰. 政府創新補貼對中國企業創新的激勵效應:基于U型關系的一個解釋[J]. 經濟學動態,2020(6):91-108.

[14] 陳昭,劉映曼. 政府補貼、企業創新與制造業企業高質量發展[J]. 改革,2019(8):140-151.

[15] TONG T W,HE W L,HE Z L,et al. Patent regime shift and firminnovation:evidence from the second amendment to China′s patentlaw[J]. Academy of Management proceedings,2014(1):14174.

[16] 黎文靖,鄭曼妮. 實質性創新還是策略性創新:宏觀產業政策對微觀企業創新的影響[J]. 經濟研究,2016,51(4):60-73.

[17] 施建軍,栗曉云. 政府補助與企業創新能力:一個新的實證發現[J]. 經濟管理,2021,43(3):113-128.

[18] BOLDRIN M,LEVINE D K. Rent?seeking and innovation[J]. Journalof monetary economics,2004,51(1):127-160.

[19] 李江,吳玉鳴. 政府補助與制造業企業創新:基于“量”與“質”的視角[J]. 現代經濟探討,2023(4):88-98.

[20] ADNER R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J]. Harvard business review,2006,84(4):98-107,148.

[21] 李磊,郭燕青. 我國新能源汽車產業創新生態系統構建研究[J]. 科技管理研究,2014,34(23):59-63.

[22] 郭燕青,李磊,姚遠. 中國新能源汽車產業創新生態系統中的補貼問題研究[J]. 經濟體制改革,2016(2):29-34.

[23] 池仁勇,阮鴻鵬,於珺. 新能源汽車產業政府補助與市場融資的創新激勵效應[J]. 科研管理,2021,42(5):170-181.

[24] 李磊. 政府研發補貼對新能源汽車產業技術創新產出的影響研究[J]. 科技管理研究,2018,38(17):160-166.

[25] 劉冰冰,劉戒驕. 競爭政策對企業技術創新的影響:基于公平競爭審查制度的準自然實驗[J]. 經濟管理,2023,45(6):62-78.

[26] 王雄元,秦江緣. 創新競爭與企業高質量創新模式選擇:來自專利被無效宣告的經驗證據[J]. 經濟研究,2023,58(11):80-98.

[27] MATSA D A. Competition and product quality in the supermarket industry[J]. Quarterly journal of economics,2011,126(3):1539-1591.

[28] 張明志,李兆丞,劉紅玉. 創新驅動下的新二元經濟形成及解構[J]. 科學學研究,2021,39(11):2065-2076.

[29] 史丹,明星.“雙積分” 政策能否促進新能源汽車實質性創新[J]. 北京理工大學學報(社會科學版),2023,25(4):40-51.

[30] LIU Q,MA H. Trade policy uncertainty and innovation:firm levelevidence from China′s WTO accession[J]. Journal of internationaleconomics,2020,127:103387.

[31] 黃健柏,徐震,徐珊. 土地價格扭曲、企業屬性與過度投資:基于中國工業企業數據和城市地價數據的實證研究[J]. 中國工業經濟,2015(3):57-69.

[32] 謝理,何文韜. 產業政策連續性、股權結構與企業創新:以新能源汽車為例[J]. 財經問題研究,2022(11):48-56.

[33] 吳緒成,陳詩一,李詩涵. 政府補貼對高新技術企業創新的促進效果研究[J]. 復旦學報(社會科學版),2023,65(2):119-128.

[34] 王宏偉,朱雪婷,李平. 政府補貼對光伏產業創新的影響[J].經濟管理,2022,44(2):57-72.

(責任編輯:李 琪)

基金項目:國家社會科學基金項目“數字經濟與全球價值鏈安全問題研究”(批準號:22VRC107);國家社會科學基金重大招標項目“我國制造業低碳化發展的理論體系、政策框架與實踐路徑研究”(批準號:22&ZD102);山東省自然科學基金青年項目“高鐵網絡‘ 流空間’效應下人口分布結構演化機理及優化對策研究”(批準號:ZR2022QG005);山東省高等學校青年創新團隊項目“山東省數字黃河產業鏈體系建設研究”(批準號:2022RW045);山東省社會科學規劃重點項目“‘兩業’融合驅動黃河流域經濟綠色低碳轉型的機制與對策研究”(批準號:23BJJJ05);山東省人文社會科學規劃研究一般項目“高質量發展背景下山東省就業公共服務體系優化研究”(批準號:2023-ESDZ-061)。