產業隨人才走:異質性人才集聚影響區域產業格局的微觀機制

摘要 人才的空間分布格局塑造了產業空間格局,“產業隨人才走”成為新趨勢新現象。但對產業集聚和人才集聚的因果邏輯未能形成統一的分析框架,二者相互作用的微觀機制仍然是一個理論“黑箱”。該研究基于新經濟地理學中的自由企業家模型進行拓展,放松人才和企業同步流動的強假設,納入新空間經濟學的地方品質驅動效應以及人才異質性,建立一般性的空間均衡分析框架,探討了異質性人才集聚的相互作用及其對產業集聚影響的微觀機制。結果表明:低技能人才總是比高技能人才更容易產生集聚激勵,是引發和維持制造業產業集聚的先驅力。當貿易成本較高時,低技能人才集聚會對高技能人才產生擠出效應,從而弱化產業集聚格局;在貿易成本較低時,低技能人才集聚會對高技能人才產生引致效應,從而強化產業集聚格局。由于異質性人才面臨的集聚門檻不同以及二者分布的相互影響,經濟體中并非一定形成對稱均衡和核心-邊緣結構,也會出現低技能人才集聚、高技能人才分散、產業分散分布的內點均衡。人才的類型分布異質性對于區域產業格局是一種分散力,人才的效率異質性對于區域產業格局是一種集聚力。建議地方政府重視人才先行,以才引產,因地制宜制定不同層次人才引進戰略,著力推進貿易一體化建設,降低企業貿易成本。此外,政府應當重視和完善面向低層次人才和普通勞動者的人力資本增長渠道建設。

關鍵詞 人才集聚;異質性;產業格局;貿易成本;新經濟地理學

中圖分類號 F061. 5 文獻標志碼 A 文章編號 1002-2104(2024)07-0158-12 DOI:10. 12062/cpre. 20240508

中國已進入新的發展階段,面臨從要素驅動和投資驅動轉向創新驅動發展的新要求[1]。在新一輪科技革命和產業革命的沖擊下,傳統的工業組織形態和產業分工體系也在發生深刻變革,科技創新成為推動新型工業化的重要生產力。人才是創新的源泉,高質量發展離不開人才的支撐,從區域和產業層面看,人才在特定地區集聚的規模、層次和質量決定了區域創新的效率和地區產業核心競爭力的強弱,吸引人才集聚成為推動地方現代化產業體系建設和促進地方經濟增長的重要抓手[2]。對于高技術產業而言,高技能人才是產業發展和主導權提升的基礎。人才作為一種稀缺資源,其分布在空間上具有非均衡的特征,這也導致地區之間的產業發展競爭越來越聚焦于人才之間的競爭,人才的空間分布格局越來越成為塑造產業空間格局的關鍵因素。“產業隨人才走”成為新趨勢新現象,一些城市通過引進院士團隊直接帶動了當地的高技術企業項目落地[3-4],中國現階段的“人才爭奪戰”就是這一趨勢的直接體現[5]。已有研究已經證實了產業集聚和人才集聚之間的高度空間相關關系,但對二者集聚的因果邏輯仍然未能形成統一的分析框架,二者相互作用的微觀機制仍然是一個理論“黑箱”。因此,建立一般性的空間均衡分析框架,探討異質性人才集聚的相互作用及其對產業集聚影響的微觀機制,有助于系統性地理解現階段“產業隨人才走”現象的邏輯機理和演化規律,并對指導地方政府以人才引領地方產業發展的政策制定和促進人才區域合理布局和協調發展具有重要意義。

1 文獻評述

產業集聚和人才集聚往往表現出高度的空間相關關系和共生關系,已有研究對此早已達成共識[6-9]。縱觀已有文獻,對人才集聚和產業集聚之間相互關系的研究主要可以分為兩大方向,其一是從人才分布空間格局的驅動因素角度探討產業集聚對人才集聚的影響;其二是關于人才集聚如何影響產業格局和發展。人才集聚和產業集聚的關系研究建立在勞動力流動和產業轉移研究的基礎之上。在基于勞動力視角的研究中,勞動力流動和產業轉移之間既存在內在關聯,又有一定差異,產業轉移一般承載著相關生產要素的流動和集聚變化,但勞動力的流動并不一定意味著產業轉移的發生[10]。部分學者認為,產業集聚決定了勞動力的流動,在對勞動力遷移的驅動因素探討上,區域產業結構被認為是影響勞動力遷移的重要影響因素之一[11]。勞動力流動的主要動力在于獲得更高收益的就業崗位,而就業崗位創造的主要載體是產業,隨著產業的結構和空間布局發生變化,勞動力也隨之產生流動[12]。“經濟人”視角下的人才和普通勞動力個體一樣,地區產業帶來的就業機會、工資水平等都是人才進行遷移決策時的考慮因素[13-16]。但另一方面,人才作為具有更高人力資本的“社會人”,具有更高的經濟基礎,因此產業格局對人才區位選擇的影響相比普通勞動力更弱,舒適度較高的地區往往更受人才的青睞[17-19]。

關于人才集聚對產業格局和發展中的作用分析,新古典增長理論和內生增長理論都早已關注到人力資本作為一種生產要素在經濟發展和技術進步中的重要性[20-23],且創新成效與人力資本投入量呈正相關[24]。在勞動力流動研究中,學者們已經發現人力資本的空間配置是勞動力流動影響地區產業升級的關鍵機制[25-26]。由于具備稀缺的生產配置能力、技術創新與吸收能力,人才在技術創新過程中相比普通勞動力能夠發揮更強的促進作用[27-29]。一方面,人才的核心特征是在社會生產活動中的創造性,其人力資本價值會在流動過程中改變人力資本在區域生產活動的空間配置[30];另一方面,由于知識和技能能夠隨著人才的流動而轉移,并在流動過程中通過溢出和擴散影響區域創新活動[31],因此人才集聚對區域產業發展和布局具有更重要的積極影響[32-33]。對人才認識的深入推動了對人才異質性的討論,有學者根據受教育程度將人才分為技能型人才和非技能型人才,發現技能型人才是區域創新的主要影響因素[34],一些實證研究中得出了類似結論[35-36]。

現階段關于人才集聚和產業集聚的關系研究多停留在相關性分析中,難以對二者的因果邏輯形成定論,核心原因在于現有研究在理論方面有所欠缺,多以定性分析為主,但研究視角和切入點的差異,使得學者們難以形成統一的分析框架,因此很容易得出不同的結論。此外,人才集聚和產業集聚關系研究中,大多探討生產要素范疇下的人力資本。企業和產業在特定地區的集聚吸引了人力資本要素集聚,而人力資本要素集聚進一步促進產業和企業在相關區域的集聚[6,37]。這類將人才簡化為人力資本的研究范式雖然能概括人才的“經濟人”屬性,但忽視了人才的“社會人”屬性對于其自身區位選擇決策的影響,因此難以系統性地揭示人才集聚作用于產業集聚的微觀機制,也難以回答如何通過人才集聚推動產業集聚。

新經濟地理學提供了一個規模報酬遞增和壟斷競爭框架下經濟活動的內生集聚如何發生的研究范式[38],其中,自由企業家模型(the footloose?entrepreneur model)假設經濟體中存在可以跨區域移動的企業家,而企業需要以一單位的企業家作為固定投入,并以此討論貿易自由度變化情況下產業空間的演化和內生集聚規律[39]。這一設定方式使得人才脫離了人力資本的要素形式,成為具有決策行為的微觀個體,也使得對人才的研究更貼近現實。國內學者基于傳統空間經濟理論提出了新空間經濟學,認為人才區位和產業區位內生于空間品質,在自由企業家模型的基礎上討論空間品質而非收入驅動人才區位選擇的集聚機制[40-43]。無論是經典的自由企業家模型還是新空間經濟學模型,都遵循了人才作為企業的固定投入的假設,這一假設使得企業的區位選擇機制完全等同于企業家的區位選擇機制。現實中,企業家只是人才的構成之一,對于企業而言,人才的空間區位布局會對企業的區位選擇產生影響,但并不是唯一決定因素,這一假設很有可能會放大人才集聚對于企業和產業集聚的影響。

基于以上分析,本研究基于拓展的新經濟地理學和新空間經濟學,將人才集聚和產業集聚過程納入到一般化的空間均衡模型中,以探討二者的內生集聚和動態演進過程。

2 模型設定

基于現有研究構建兩區域、四部門和三要素的新經濟地理學模型[40,44],以分析異質性人才區位如何影響依靠知識和創新驅動的制造業空間格局。假設經濟體中包含兩個區域,分別稱“北方”(N)和“南方”(S)(后文公式中均以上標N和上標S代表北方地區和南方地區),兩個區域擁有完全相同的偏好、生產技術、開放程度和貿易成本。經濟體中包含4個生產部門,分別為農業部門(A)、知識生產部門(R&D)、制造業部門(M)和地方品質部門(X)(為與地區符號區分,后文公式中均使用下標A、R&D、M 和X 作為部門標注)以及一個外生的政府(G)。3種生產要素,分別為同質的普通勞動力(O)、異質的技能勞動力(即本文所重點討論的“人才”,分別為低技能人才(L)以及高技能人才(H))和土地(K)。人才在長期時可以跨區域自由流動,但整個經濟體中人才總量保持不變,不失一般性,假設整個經濟體中的人才總量為1。值得注意的是,人才在長期的數量變化或是人力資本變化仍然要通過空間再配置傳導至區域產業格局,因此出于簡化考慮,未納入人才的長期增長,僅關注異質性人才在空間上的再配置如何影響區域產業格局。普通勞動力在部門之間自由流動,在區域之間不流動,且平均分布在兩個區域,假定每個區域的普通勞動力的數量為ρ。因此,整個經濟體中普通勞動力相對于人才的數量比為 2ρ。

本研究未采取連續的人才設定,而是采用更直接的二分法,這固然忽略了一部分人才的多樣性,但能夠更簡潔直接地映射所討論的人才影響制造業的現實狀況。在現實中,地方政府在考慮人才引進的時候,盡管類型條目較多,但是目標人才可以被整體劃分為兩大類:第一類是頂尖型、領軍型、高層次人才,包括各類國際榮譽獎項得主、院士、專業帶頭人、企業高層管理人才等,這類人才往往被引進后能夠扮演團隊帶頭人和負責人的角色,對產業的發展起到引領和開拓作用,政府也需要為他們提供更多的資源和政策福利。第二類則是支撐型、基礎型、低層次人才,主要包括各類青年人才、各類技術人員、碩博畢業生等,這類人才往往是在第一類的人才帶領下和團隊中進行工作,但也能夠獨立進行較低水平的創新研究和技術研發,并且需要的政策待遇遠低于第一類人才。這兩類人才對于產業發展都有著重要作用,但作用方式和地位又有較大差別。更細分的人才類型也沒有脫離這兩大類別,因此,采用二分法的人才設定,可以更為直接地探討這兩類人才分布對于產業格局的影響。

在經濟體中,知識生產部門雇傭人才進行研發,并生產出專利。農業部門、制造業部門和地方品質部門均雇傭普通勞動力進行生產,制造業部門作為知識生產部門的下游部門,除普通勞動力外還需要投入知識生產部門生產的專利進行生產,因此,制造業部門設定并非對應現實中的全部類型制造業,而是更適用于依賴知識和創新驅動的高技術產業。地方品質部門參考新空間經濟學的設定方式[40],使用土地要素作為固定成本投入,普通勞動力作為可變成本投入,生產不可移動、不可貿易的地方品質產品。假定地方品質部門企業是規模異質的,一個區域的地方品質取決于該地區的地方品質企業規模,企業生產規模越大,該區域的地方品質水平越高,使用的土地數量也越多。出于簡化模型考慮,不考慮土地的供給約束,假定土地要素的使用數量僅取決于本地區的地方品質部門企業的需求。政府是土地要素的所有者,政府通過將土地租給地方品質部門進行地方品質生產(如醫院、學校、公園等),收取土地租金并將租金依據兩種人才的創新效率對其進行轉移支付,對應到現實中,可以將其理解為政府通過地方財政提供的一項人才補貼政策。

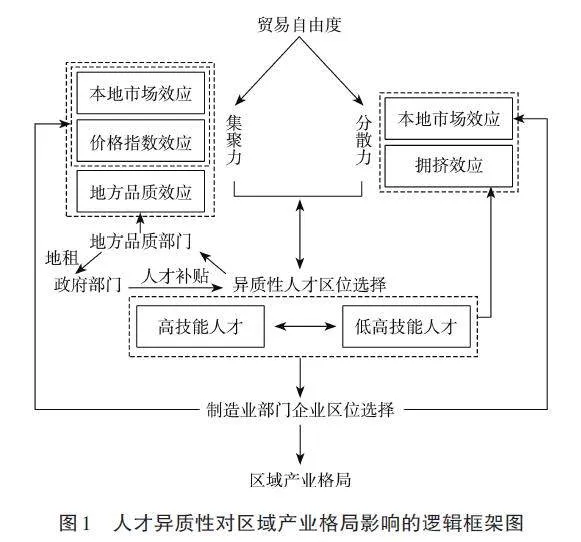

分析模型的邏輯框架如圖1所示。

2. 1 消費與偏好

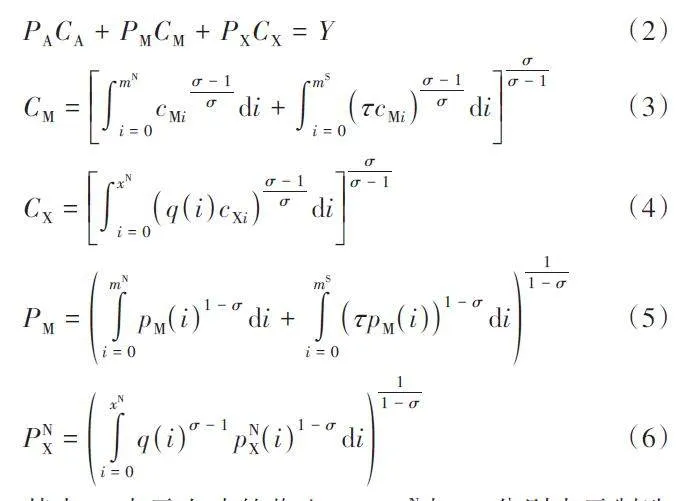

研究對象為人才。由于模型中普通勞動力不跨區域流動且對稱分布,其消費對于兩個區域收入的貢獻無差異,因此可以忽略普通勞動力的效用情況,為了便于討論,僅考慮人才的效用函數。假設兩區域內所有人才具有相同的效用函數,且其代表性效用函數采用擬線性設定形式[45]:

U = CA + μln CM + γln CX + βln θ (1 - αnH -(1 - α)nL) (1)

其中:U 為代表性人才的效用,CM、CA 與CX 分別表示人才對于制造業產品、農產品與地方品質的消費量; μ和γ分別測度人才在制造業產品與地方品質產品上的消費份額(μ > 0, γ > 0);α和(1 - α)分別代表整個經濟體中高技能人才(H)和低技能人才(L)所占的份額(0 < α < 1);nH 和 nL 分別代表北部地區高技能人才和低技能人才所占的份額,在初始狀態下,nH = nL = 1/2。此外,在效用函數中引入了擁擠效應[46-47],假設區域舒適度水平與本區域的所集聚的人才數量成反比,一個區域集聚的人口越多,環境越擁擠,人才享受的舒適度水平越低。因此,舒適度水平函數可以表示為θ (1 - αnH - (1 - α)nL ),βln θ (1 - αnH - (1 - α)nL )代表人才享受的基于本區域人口規模的舒適度水平。

以北部地區為例,人才面臨的約束條件為:

其中:Y 表示人才的收入;PM、PNX與PA 分別表示制造業產品、地方品質與農產品的總體價格指數;cMi 和pM (i)表示人才對第i 種差異化制造業產品的消費量和面臨的價格; cXi 和pNX(i) 表示人才對第i 種地方品質的消費量和面臨的價格; q(i)表示人才對第i 種地方品質的偏好異質程度;τ(τ ≥ 1)代表制造業產品的區際冰山運輸成本;mN和mS 分別為北部和南部地區生產的差異化制造業產品種類范圍,xN 為北部地區生產的地方品質種類范圍,也被稱作可得產品的“種類數量”;i 表示第i 種差異化產品;σ(σ > 1)表示同部門中任意兩種差異化產品之間的消費替代彈性,反映人才對產品多樣化的偏好程度。

2. 2 生產

2. 2. 1 農業部門

假設普通勞動力(O)完全同質,農業部門僅使用普通勞動力生產同質化產品。農產品在完全競爭與規模報酬不變的條件下生產,每單位農產品需要1單位普通勞動力投入。因此農產品可作為一般計價物,農產品價格和普通勞動力工資可標準化為1。

2. 2. 2 制造業部門

制造業部門是知識創新部門的下游部門,依據規模報酬遞增與壟斷競爭的方式生產差異化產品[38]。每家制造業企業從知識創新部門購買一單位專利知識作為固定成本,雇傭a 單位的普通勞動力作為可變成本生產產品。制造業產品是區際可貿易產品,存在冰山運輸成本τ(τ ≥1)。冰山運輸成本的存在意味著τ 單位制造業產品出口到另一地區,最終只有1單位到達。因此,北部區域生產的第i 種制造業產品,在南北兩區域的銷售價格分別為pSM(i)與pNM(i),且:

pSM(i) = τpNM(i) (7)

北部地區生產第i 種制造業產品的代表性企業i 的利潤函數為:

Π Ni = ( pNM(i) - a)( ρ + αnH + (1 - α)nL)cMi +( pS )M(i) - a (ρ + α(1 - nH) + (1 - α) ×(1 - nL))τcMi - J Ni (8)

其中:Π Ni 表示北部地區企業i 的利潤;J Ni 表示北部地區企業i 購買專利知識所需要支付的成本。在D-S壟斷競爭市場框架下,制造業部門、地方品質部門的企業和產品間都存在一一對應的關系,所以在公式中把生產第i 種制造業產品(地方品質產品)的企業同時記作企業i。值得注意的是,由于部門中企業是對稱的,因此實際可以去掉下標i。

2. 2. 3 知識創新部門

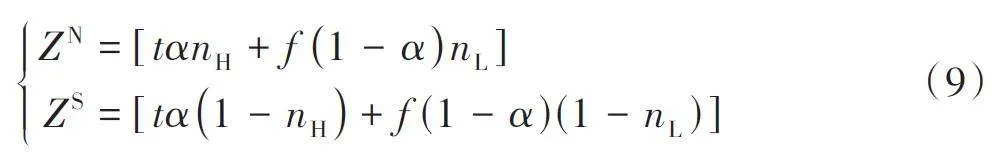

知識部門雇傭創新效率不同的人才在完全競爭的條件下生產專利。假設高技能人才創新效率較高,每單位高技能人才生產t 單位專利知識,低技能人才創新效率較低,每單位低技能人才生產f 單位專利知識(f < t)。因此,每個區域的專利總量ZN 和ZS 為:

從(9)式可以看出,人才異質性實際上受兩方面影響:一是人才的創新效率異質性,即f 和t 的參數關系,f 和t 的差距增大意味著兩種類型人才創新效率的差距增大,其異質性增強;二是人才的結構異質性,這取決于α,隨著α 趨近0(或者1),低技能人才(高技能人才)將在整個經濟體中占據主體,而當α 為0或1時,將退化為同質性人才的區位選擇問題。假設初始時兩區域異質性人才稟賦相同,即初始時nH = nL = 0. 5。

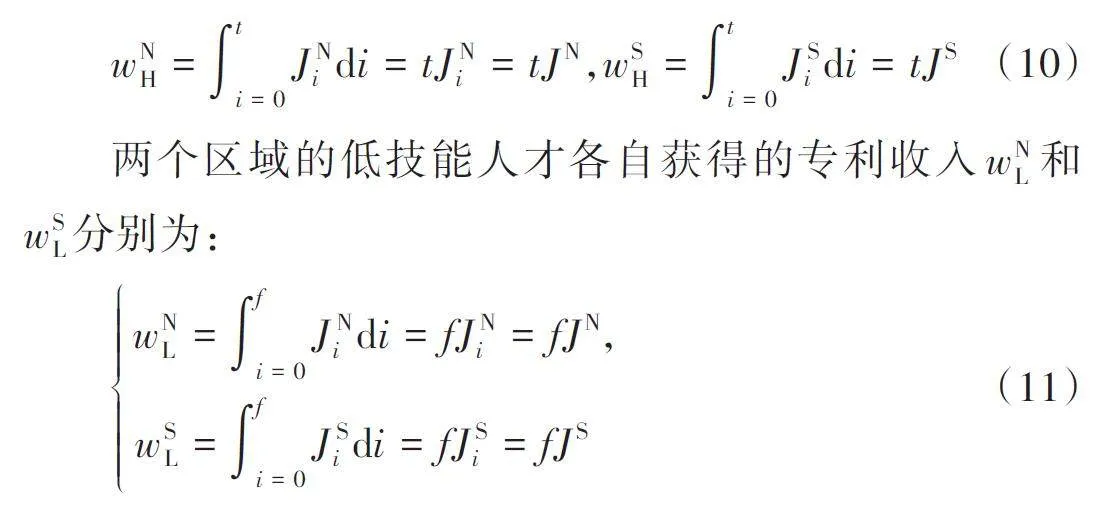

假定每個地區的知識創新部門沒有運營成本,因此獲得的專利總收入按照不同的創新效率全部支付給異質性人才,則兩個區域的高技能人才各自獲得的專利收入wNH 和wSH 分別為:

2. 2. 4 地方品質部門

地方品質部門的企業分別使用土地與普通勞動力作為固定成本與可變成本生產不可貿易、不可移動的地方品質。假設地方品質部門企業的土地使用面積存在異質性,服從均勻分布U[0,1],其累積分布函數可以表示為:

ε (k) = k (12)

在長期,異質性人才會由于區際預期效用差異而產生遷移決策,而制造業企業作為知識創新部門的下游,其區際遷移決策會受到異質性人才的分布格局影響。由于模型無法得出解析解,需通過數值模擬分析不同參數情形下異質性人才的長期穩態均衡以及對應的制造業企業的長期穩態均衡,從而回答“產業如何隨人才走”以及“區際人才分布的異質程度如何影響產業格局”的問題。

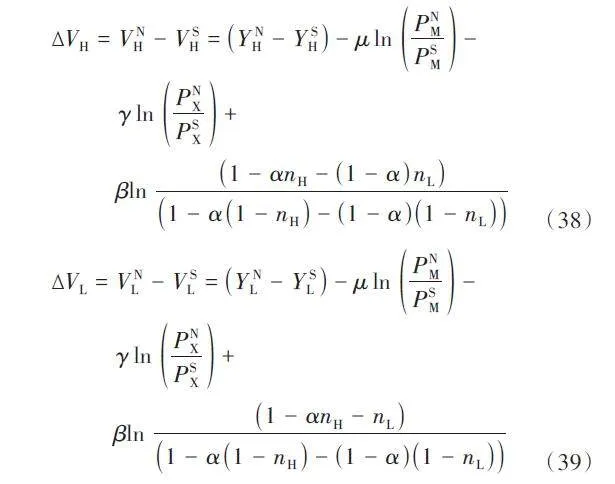

在長期,高技能人才(H)與低技能人才(L)的區際間接效用差ΔVH 和ΔVL 分別為:

式(38)和式(39)說明人才的區際間接效用差異由4部分組成。第一部分是與人才創新能力相關的名義收入效應,包括知識創新部門的專利收入和來自政府部門土地租金的轉移支付,人才的收入會受到本地市場效應的影響,人才向特定區域的轉移帶來消費支出的轉移,引發企業向市場規模更大的區域轉移,而企業對于專利的需求進一步推動更多的人才向該區域集聚,產生需求關聯的循環累積因果。第二部分是制造業價格指數效應,人才向某個區域的集聚使得該區域的專利產出能夠供應更多制造業企業,從而引起生產活動的轉移,這使得核心區域制造業產品價格指數下降進而降低人才在該區域的生活成本,而更低的生活成本反過來吸引更多的人才集聚,即產生成本關聯的循環累積因果關系。第三部分是地方品質效應,人才集聚帶來核心區的總收入份額上升,更高的地租會使得核心區的地方品質企業規模更大,從而提供更高質量的地方品質,產生集聚力。第四部分是擁擠效應,人才集聚會直接降低人才在核心區的間接效用水平,從而產生分散力。異質性人才空間分布在長期達到穩態的條件為VHN -VHS = 0, VLN - VLS = 0,若不滿足,人才將會從效用較低的區域向效用較高的區域遷移,從而形成一個新的空間均衡。

制造業企業在均衡時的區域分布可以通過上下游的需求關聯得出,由于制造業企業需要使用一單位專利作為固定投入,則均衡時每個地區制造業企業數量應和專利數量相等,由式(9)可得下游的制造業企業數量滿足以下比例關系,其中ξN 是北部區域制造業企業數量占比:

ξN = ZN/ZN + ZS = tαnH + f (1 - α)nL/tα + f (1 - α) (40)

假設初始狀態時人才在兩區域對稱分布,則制造業企業也呈現對稱分布,即ξN = 0. 5。此時形成的對稱均衡是長期均衡的一種,無論高技能還是低技能人才都沒有遷移激勵,對應地,下游的制造業企業同樣也沒有遷移激勵。而一旦對稱均衡被打破,所有人才均會產生遷移激勵,進而傳導到下游制造業企業,但顯然,除對稱均衡外,ΔVH 和ΔVL 同時為0的情況并不成立,這說明在非對稱的長期均衡中,至少有一種人才會完全集聚在一個地區,對應地,下游制造業企業則可能呈現完全集聚或者分散的分布格局。

3. 2. 1 長期均衡中的人才和企業空間分布格局

由于無法直接推導出長期均衡的解析解,需通過數值模擬的方式得到長期均衡時異質性人才和制造業企業的空間格局。首先,從模型中可能存在的長期均衡類型出發,討論不同均衡的存在性、穩定性以及高低技能人才和制造業企業的分布情況,由于制造業企業的分布內生于異質性人才的分布,模型的長期均衡情形可從異質性人才角度進行推導。

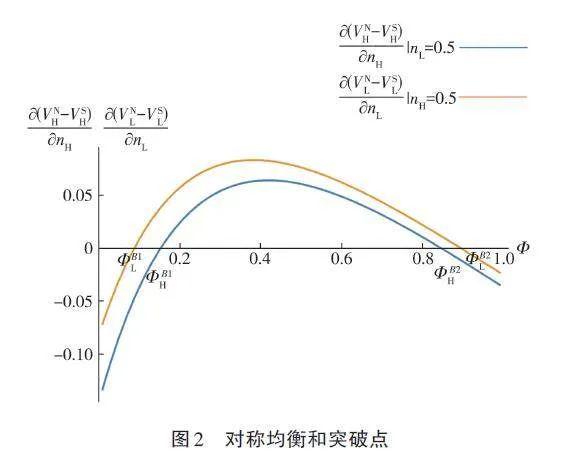

首先從對稱均衡和完全集聚均衡展開討論。在對稱均衡時,無論是對于高技能還是低技能人才來說,兩區域的間接效用差都為0,因此可以通過效用差在對稱分布時的斜率判斷均衡是否穩定。對于高技能人才,若VHN - VHS在點nH = 0. 5處的斜率為負,則對稱均衡是穩定的,否則不穩定,低技能人才同理。在高(低)技能人才的分布情況保持不變的情況下,對低(高)技能人才的區際間接效用差異 進 行 求 導 ,即 求 解 ?(VHN - VHS )/?nH |nL = 0. 5 = 0 和?(VLN - VLS )/?nL |nH = 0. 5 = 0,可以得到對應的貿易自由度的解集合(ΦLB1, ΦLB2,ΦBH1, ΦBH2),如圖2所示。本節作圖時其他參數取值為σ=3,t=3,f=2. 75,α = 0. 5,β = 0. 1,ρ = 1,γ=0. 2,μ=0. 3。需要說明的是,外生參數取值參考已有文獻設定,經檢驗,其他參數的變化并不影響模型結論,值得注意的是,β 的取值直接影響作為分散力的擁擠效應的大小,因此會顯著影響模型推演結果。遺憾的是,由于實證研究中數據選取和變量設定的問題,β 無法參照已有實證研究的回歸系數進行取值。未來研究中可以進一步關注擁擠效應變化對模型推演結果的影響。長期均衡時經濟體的突破點不止一個:高貿易成本情境下,相對高技能人才,低技能人才的對稱均衡穩定性被打破需要的貿易自由度更低(ΦLB1 < ΦBH1);低貿易成本情境下,低技能人才的對稱均衡重新恢復穩定的貿易自由度相比高技能人才也更高(ΦLB2 > ΦBH2)。對稱均衡在低貿易自由度和高貿易自由度時都是穩定的,經濟體的突破點為解集合(ΦLB1,ΦLB2)。

當在高技能和低技能人才完全集聚在同一地區時,經濟體將處于完全集聚均衡,因此求解nH = 1和nL = 1時高技能人才和低技能人才的間接效應差VHN - VHS = 0和VLN - VLS = 0,可 以 得 到 對 應 貿 易 自 由 度 的 解 集 合(ΦSL1, ΦSL2,ΦSH1, ΦSH2),如圖3所示。類似于突破點,經濟體的維持點也同樣不止一個:相比于高技能人才,高貿易成本情境下低技能人才的集聚均衡產生分散激勵需要的貿易自由度更低(ΦSL1 < ΦSH1);而低貿易成本時低技能人才的集聚均衡穩定性被打破的貿易自由度相比高技能人才 也 更 高(ΦSL2 > ΦSH2),經 濟 體 的 維 持 點 為 解 集 合(ΦSH1,ΦSH2)。由此得出結論1。

結論1:無論是高貿易自由度或是低貿易自由度情境中,隨著貿易自由度的改變,低技能人才總是比高技能人才更容易產生集聚激勵。因此,核心區域制造業企業的創新來源首先取決于低技能人才,然后才是高技能人才。

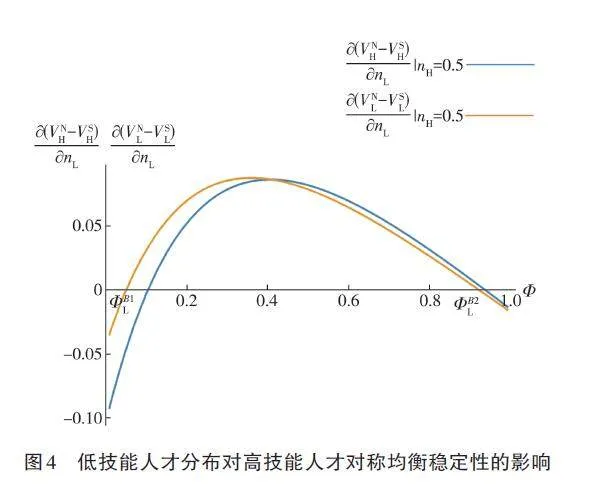

兩種異質性人才的分布會相互影響,由于低技能人才更容易產生集聚激勵,那么在非對稱的長期均衡中,至少會出現低技能人才集聚在某一地區,但這會導致高技能人才在集聚時面臨更高的擁擠成本,從而影響到高技能人才的集聚激勵。不同貿易自由度下低技能人才對高技能人才的對稱均衡穩定性的影響模擬結果如圖4所示。可以看出:在高貿易成本情境中,當貿易自由度達到低技能人才的突破點時,此時低技能人才的分布并不影響高技能人才對稱均衡的穩定性,說明此時低技能人才集聚給高技能人才帶來的集聚收益不足以抵消其產生的擁擠效應,無法引發高技能人才產生集聚激勵;在低貿易成本情境中,當貿易自由度達到低技能人才的突破點時,此時高技能人才的對稱均衡是不穩定的,此時低技能人才的集聚會引發高技能人才的集聚。由此得出結論2。

結論2:當貿易自由度較低(貿易成本較高)時,低技能人才的集聚水平提高會對高技能人才產生擠出效應;而在貿易自由度較高(貿易成本較低)時,低技能人才的集聚水平提高會對高技能人才產生引致效應。

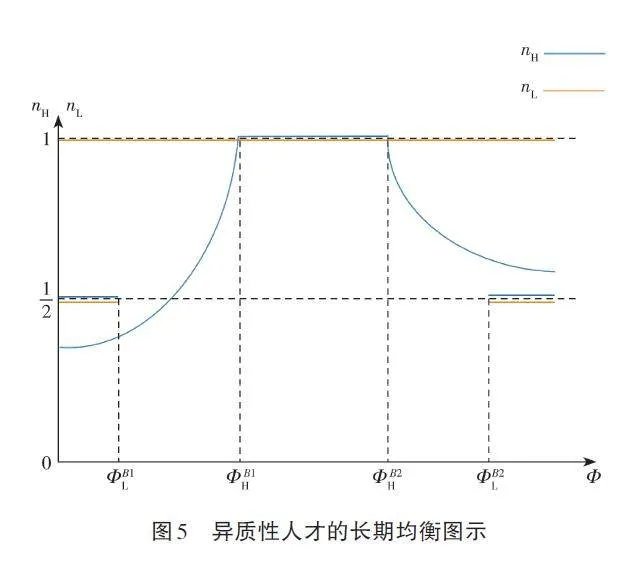

基于上述討論,可以得到長期均衡時異質性人才和對應的制造業企業的分布格局,如圖5和圖6所示。在高貿易成本情境中,隨著貿易自由度提高,當貿易自由度達到突破點ΦLB1時,低技能人才率先打破對稱分布向北部地區集聚,而高技能人才在兩區域都有分布,此時北部地區也會吸引更多的制造業企業,但南部地區仍然有少量制造業企業;隨著貿易成本進一步降低,當貿易自由度達到維持點ΦSH1時,高技能人才也在北部地區集聚,經濟體形成穩定的核心-邊緣結構,此時所有類型的人才和下游的制造業企業都集聚在北部地區。當貿易成本繼續下降時,在低貿易成本情境中,當貿易自由度到達維持點ΦSH2時,高技能人才的集聚均衡不再穩定,此時低技能人才仍然在北部地區集聚,但高技能人才在兩區域都會分布,此時部分制造業企業會隨著高技能人才回流到南部地區,但數量仍然少于北部地區;隨著貿易成本繼續降低,當貿易自由度達到突破點ΦBL2時,低技能人才和高技能人才都會恢復穩定的對稱均衡分布,制造業企業也恢復對稱分布。

因此在非對稱情況下,除完全集聚均衡外,異質性人才和企業的分布會出現內點均衡,異質性人才的間接效用差滿足VHN - VHS = 0, VLN - VLS > 0,有0 < nH < 1和nL =1,此時高技能人才在兩區域均有分布,低技能人才集聚在北部地區,對應地,制造業企業在兩區域均有分布。由此得出結論3。

結論3:經濟體中除了對稱均衡和完全集聚均衡外,也會出現穩定的內點均衡。此時低技能人才完全集聚在北部地區,高技能人才則呈離散分布,北部地區擁有更多的制造業企業和更大的市場。

3. 2. 2 人才異質性對于長期均衡的影響

前文討論顯示,人才的異質性特征參數也會影響經濟體的長期均衡,因此可進一步探討人才的異質性特征對于人才自身以及制造業企業的長期均衡分布格局的影響。正如前文所述,本研究的人才異質性來源兩方面:一方面取決于參數α 的人才類型的異質性,當α 越接近0. 5,人才類型分布異質性越大;另一方面取決于異質性人才創新效率的差異(t - f ),(t - f ) 的值越大,不同類型的人才創新效率差異越大。接下來將分別討論這兩種情況。

首先,關于經濟體中不同類型人才的比例對于長期均衡的影響,在前文設定中,α = 0. 5,即經濟體中高技能人才和低技能人才各占一半。但現實中多數高技術產業中更為常見的情況是高技能人才占比相對低,低技能人才占比相對高,因此將α 取0. 2,對應經濟體中低技能人才占比高的情況;少數特殊產業可能存在高技能人才占比高的情況,因此將α 取0. 8并對應地進行分析。為便于展示,此時長期均衡時的突破點和維持點的變化如圖7所示。可以看到,當人才的類型分布異質性變大時,長期均衡的突破點區間向內收縮,維持點區間在高技能人才占比高的時候向外擴張,在高技能人才占比低的時候向左平移。這表明,人才類型分布的異質性越大,完全集聚均衡和內點均衡越難形成,而穩定的對稱均衡越容易出現。由此得出結論4。

結論4:在效率異質性不變的情況下,人才類型分布異質性對于區域產業格局是一種分散力,高低技能人才的類型分布差異越大,人才和制造業企業越難以形成穩定的單一集聚或完全集聚格局。

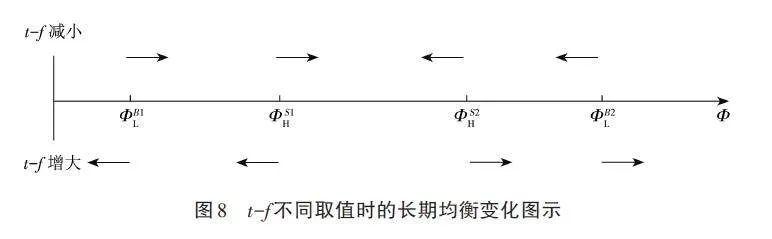

接下來,關于異質性人才的創新效率差異變化的影響,高低技能人才的創新效率差異越大,代表經濟體里高技能人才的重要性越強,當t-f 取更大和更小的值時,長期均衡的變化如圖8所示。可以看到,當異質性人才的創新效率差距增大時,長期均衡的維持點和突破點區間均向外擴張,而創新效率差距減小時,長期均衡的維持點和突破點區間均向內收縮。這表明,經濟體中的人才效率異質性越大,越容易出現穩定的完全集聚均衡,效率異質性越小,越難以形成穩定的集聚結構。由此得出結論5。

結論5:在類型分布異質性不變的情況下,人才的效率異質性對于區域產業格局是一種集聚力,高低技能人才的創新效率差異越大,人才和制造業企業越容易形成穩定的完全集聚格局。

4 結論與建議

隨著人才和產業集聚邏輯的演變,“人才先行”成為地區產業發展策略的題中應有之義。本研究在新經濟地理學和新空間經濟學基礎上放松了人才和企業同步流動的假設,探討了異質性人才集聚影響下游產業集聚的微觀機制,為“產業隨人才走”的現象和趨勢提H2UXIij5b3JtpZcVcbXYfA==供了一種可能的理論解釋和邏輯支撐。研究結論如下。

第一,低技能人才總是比高技能人才更先產生集聚激勵,從而成為引發和維持制造業企業集聚的先驅力。在低貿易自由度情境中,隨著貿易自由度提高,低技能人才先于高技能人才達到對稱均衡穩定性被打破需要的貿易自由度閾值;在高貿易自由度情境中,隨著貿易自由度降低,同樣是低技能人才先到達對稱均衡穩定性被打破的貿易自由度閾值,此時低技能人才集聚會率先引發下游制造業企業向低技能人才集聚區集聚。當異質性人才處于完全集聚均衡時,無論是貿易自由度提高或降低,低技能人才都晚于高技能人才達到恢復為對稱均衡的貿易自由度閾值,此時低技能人才集聚效應會削弱高技能人才分散分布對企業集聚格局的影響。

第二,當貿易自由度較低時,低技能人才集聚會對高技能人才產生擠出效應,從而弱化產業集聚格局;當貿易自由度較高時,低技能人才集聚會對高技能人才產生引致效應,從而強化產業集聚格局。在低貿易自由度情境中,當低技能人才先于高技能人才集聚時,高技能人才與低技能人才共同集聚的收益弱于擁擠效應和競爭效應的分散力,此時低技能人才集聚削弱了高技能人才的集聚激勵,高技能人才的分散分布則阻礙了下游制造業企業向核心區集聚的格局。在高貿易自由度情境中,當低技能人才先于高技能人才集聚時,高技能人才與低技能人才共同集聚的收益高于擁擠效應和競爭效應的分散力,此時低技能人才集聚促進了高技能人才的集聚激勵,異質性人才的協同集聚進一步強化了下游制造業企業向人才集聚區域集聚的格局。

第三,經濟體中并非一定形成對稱均衡和核心-邊緣結構,也會出現低技能人才集聚、高技能人才分散、制造業企業分散分布的內點均衡。由于異質性人才之間存在擁擠效應,且異質性人才產生集聚激勵的貿易自由度閾值不同,因此高技能人才總會在特定貿易自由度范圍內呈分散分布,這使得區域產業格局并不一定完全集聚于核心區,這意味著人才的類型分布異質性對于區域產業格局是一種分散力。此外,人才的效率異質性對于區域產業格局是一種集聚力,當異質性人才間知識生產的效率差異縮小時,高技能人才產生分散分布激勵的貿易自由度區間會擴大,此時區域產業格局更可能呈分散分布。

基于上述研究結論,對于創新驅動發展要求下地方政府制定區域產業發展戰略的建議如下。

第一,地方政府應重視人才先行,以“引才引智”促“引產”。在新一輪技術革命沖擊下,依托知識和創新驅動的高技術產業愈發呈現“產業隨人才走”的新趨勢,人才布局將成為地方政府推動高技術產業發展的先決條件和重要抓手。為促進地方經濟發展,地方政府在傳統的招商引資競爭以外,必須更加重視人才作用,形成以人才集聚引領產業發展,以產業發展促進人才集聚的良性循環。

第二,地方政府應當因地制宜制定全方位、多層次人才引進戰略,在聚焦高技能人才引進同時,不應忽視低技能人才對于地區產業發展的支撐作用。高技能人才對核心技術突破和創新平臺建設起引領和開拓作用,但低技能人才同樣能夠對地區產業發展起支撐作用,并能夠在一定程度上吸引高技能人才。特別是對于經濟落后地區而言,其產業基礎和競爭力相對較弱,更應當因地制宜找準地方產業定位,通過低技能人才形成地方特色創新產業基礎,為引進高層次人才創造條件。

第三,地方政府應當重視企業貿易環境建設和完善,在積極引進人才的同時,著力推進貿易一體化體系建設,完善當地經濟發展的制度軟環境。制度環境的改善能夠有效降低企業面臨的貿易壁壘,提高要素配置效率和人才流動效率,為人才創新和企業發展提供更大的空間,從而提高人才的集聚激勵,激發人才創新活力,有助于將人才留在本地,推動人才集聚和地方產業發展深度融合。

第四,政府應當重視和完善面向各層次勞動者的技能培訓和教育保障。為低層次人才和普通勞動者提供有效的人力資本增長渠道,有助于縮小不同水平人才之間、人才和普通勞動者之間的人力資本差距,提高勞動者平均人力資本水平和技能水平。勞動者之間人力資本差距的縮小有助于推動人力資本在區域間的公平配置,從而有助于減少落后地區和發達地區的發展差距,提高區域協調發展水平。

參考文獻

[1] 金碚. 中國經濟發展新常態研究[J]. 中國工業經濟,2015(1):5-18.

[2] 季小立,龔傳洲. 區域創新體系構建中的人才集聚機制研究[J]. 中國流通經濟,2010,24(4):73-76.

[3] 顏云霞.搶抓“產業跟著人才走”新機遇[N/OL].(2019-07-04)[2024-06-05]. https://jres2023.xhby.net/index/201907/t20190704_6250504.shtml.

[4] 南海政協. 顧耀輝督辦提案分享“人才觀”:以前是“人才跟著產業走”,未來是“產業跟著人才走”[N/OL].( 2022-09-01)[2024-06-05]. https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MzA3OTQyNjcxNA==&mid=2651294023&idx=2&sn=d3b2ca3a86ecd595c64fc00c36c77745&chksm=84408cb2b33705a403c745727df4b79a49b19da6dab0d08a047de25d4eddf6951bc83f5dd50a&scene=27.

[5] 古恒宇,沈體雁. 中國高學歷人才的空間演化特征及驅動因素[J]. 地理學報,2021,76(2):326-340.

[6] 孫健,尤雯. 人才集聚與產業集聚的互動關系研究[J]. 管理世界,2008(3):177-178.

[7] 曹威麟,姚靜靜,余玲玲,等. 我國人才集聚與三次產業集聚關系研究[J]. 科研管理,2015,36(12):172-179.

[8] 查成偉,陳萬明,唐朝永,等. 區域人才聚集預警模型研究:以江蘇省為例[J]. 科技進步與對策,2014,31(16):152-156.

[9] 曹雄飛,霍萍,余玲玲. 高科技人才集聚與高技術產業集聚互動關系研究[J]. 科學學研究,2017,35(11):1631-1638.

[10] 樊士德,姜德波. 勞動力流動、產業轉移與區域協調發展:基于文獻研究的視角[J]. 產業經濟研究,2014(4):103-110.

[11] 楊云彥,徐映梅,向書堅. 就業替代與勞動力流動:一個新的分析框架[J]. 經濟研究,2003,38(8):70-75,93.

[12] 陳翔,唐聰聰. 中國勞動力流動的特征、成因與經濟效果研究[J]. 宏觀經濟研究,2021(11):93-102.

[13] GREENWOOD M J. Research on internal migration in the UnitedStates: a survey[J]. Journal of economic literature, 1975,13(2):397-433.

[14] LEWIS W A. Economic development with unlimited supplies of labour[J]. Manchester school,1954,22(2):139-191.

[15] TODARO M P. A model of labor migration and urban unemploymentin less developed countries[J]. American economic review,1969,59(1):138-148.

[16] STARK O,BLOOM D E. The new economics of labor migration[J]American economic review,1985,75(2):173-178.

[17] KNAPP T A,GRAVES P E. On the role of amenities in models ofmigration and regional development[J]. Journal of regional science,1989,29(1):71-87.

[18] MUESER P R,GRAVES P E. Examining the role of economic opportunityand amenities in explaining population redistribution[J].Journal of urban economics,1995,37(2):176-200.

[19] GLAESER E L, KOLKO J, SAIZ A. Consumer city[J]. Journalof economic geography, 2001, 1(1): 27-50.

[20] ROMER P M. Increasing returns and long?run growth[J]. Journalof political economy,1986,94(5):1002-1037.

[21] LUCAS R E. On the mechanics of economic development[J]. Journalof monetary economics,1988,22(1):3-42.

[22] 李建民. 人力資本與經濟持續增長[J]. 南開經濟研究,1999(4):17-19.

[23] 鄒薇,代謙. 技術模仿、人力資本積累與經濟趕超[J]. 中國社會科學,2003(5):26-38,205-206.

[24] ROMER P M. Endogenous technological change[J]. Journal ofpolitical economy, 1990, 98(5, Part 2): S71-S102.

[25] 呼倩,黃桂田. 改革開放以來中國勞動力流動研究[J]. 上海經濟研究,2019,31(6):49-58.

[26] 曹芳芳,程杰,武拉平,等. 勞動力流動推進了中國產業升級嗎:來自地級市的經驗證據[J]. 產業經濟研究,2020(1):57-70.

[27] NELSON R R,PHELPS E S. Investment in humans,technologicaldiffusion,and economic growth[J]. American economic review,1966,56(1/2):69-75.

[28] DE WINNE S,SELS L. Interrelationships between human capital,HRM and innovation in Belgian start?ups aiming at an innovationstrategy[J]. International journal of human resource management,2010,21(11):1863-1883.

[29] 黃燕萍,劉榆,吳一群,等. 中國地區經濟增長差異:基于分級教育的效應[J]. 經濟研究,2013,48(4):94-105.

[30] 錢曉燁,遲巍,黎波. 人力資本對我國區域創新及經濟增長的影響:基于空間計量的實證研究[J]. 數量經濟技術經濟研究,2010,27(4):107-121.

[31] 王恬. 人力資本流動與技術溢出效應:來自我國制造業企業數據的實證研究[J]. 經濟科學,2008(4):99-109.

[32] 徐倪妮,郭俊華. 科技人才流動的宏觀影響因素研究[J]. 科學學研究,2019,37(3):414-421.

[33] 孫博,彭璧玉,劉善仕,等. 制度距離、人才流動模式與人才跨區域流動[J]. 科技管理研究,2022,42(12):213-222.

[34] GROSSMAN G M, HELPMAN E. Innovation and growth in theglobal economy[M]. Cambridge: MIT press, 1993.

[35] KRUEGER D,KUMAR K B. Skill?specific rather than general education:a reason for US?Europe growth difference[J]. Journal of economic growth,2004,9(2):167-207.

[36] VANDENBUSSCHE J,AGHION P,MEGHIR C. Growth,distanceto frontier and composition of human capital[J]. Journal of economicgrowth,2006,11(2):97-127.

[37] 聞曙明,施琴芬,杭雪花. 產業集聚過程中知識創新活動的出場路徑分析[J]. 科技與經濟,2005,18(5):14-18.

[38] KRUGMAN P. Increasing returns and economic geography[J].Journal of political economy,1991,99(3):483-499.

[39] FORSLID R,OTTAVIANO G I P.An analytically solvable core?peripherymodel[J]. Journal of economic geography,2003,3(3):229-240.

[40] 張驥. 地方品質與經濟地理:一種新空間經濟模型[D]. 北京:北京大學,2019.

[41] 董亞寧,顧蕓,陳威,等. 地方品質、勞動力區位與區域創新發展:基于新空間經濟學理論[J]. 西北人口,2020,41(4):47-57.

[42] 楊開忠,顧蕓,董亞寧. 空間品質、人才區位與人力資本增長:基于新空間經濟學[J]. 系統工程理論與實踐,2021,41(12):3065-3078.

[43] 楊開忠,范博凱,董亞寧. 空間品質、創新活力與中國城市生產率[J]. 經濟管理,2022,44(1):47-64.

[44] OKUBO T. Firm heterogeneity and location choice[R]. Kobe:RIEB, 2010.

[45] PFLüGER M,SüDEKUM J. A synthesis of footloose?entrepreneurnew economic geography models:when is agglomeration smoothand easily reversible[J]. Journal of economic geography,2008,8(1):39-54.

[46] 李兵,郭冬梅,劉思勤. 城市規模、人口結構與不可貿易品多樣性:基于“大眾點評網” 的大數據分析[J]. 經濟研究,2019,54(1):150-164.

[47] 楊東亮,任志超,李朋驁. 中國省會城市人口密度對人才集聚的影響研究[J]. 人口學刊,2020,42(4):82-92.

(責任編輯:李琪)

基金項目:國家自然科學基金青年基金項目“中國高技能人才遷移的格局變遷及演化機制研究”(批準號:42301278);教育部人文社會科學研究青年基金項目“技能型人才的空間集聚機制及區域創新效應研究”(批準號:23YJC790032);中國科協青年人才托舉工程“經濟地理學”(批準號:2023QNRC001)。