“互聯網+”時代關于健康教育的思考與建議

摘要:“互聯網+”為健康教育發展帶來了新的契機,文章針對“互聯網+”健康教育的作用、存在的問題,提出促進“互聯網+”健康教育發展的思考和建議,充分發揮“互聯網+”的優勢,廣泛提供和普及科學的健康信息與健康知識,全面提高全民健康素養。

關鍵詞:“互聯網+”;健康教育;思考與建議

伴隨“十三五”規劃的落地,“健康中國”正式升級為國家戰略,而“互聯網+”也將成為深化醫改,推進健康中國建設的重要技術手段。2015 年國務院發布的《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》中就指出,積極推進“互聯網+”益民服務,大力發展以互聯網為載體、線上線下互動的新興消費,加快發展基于互聯網的醫療、健康、養老、社會保障等新興服務,創新政府服務模式。《健康中國 2030 規劃綱要》中提出了以健康為中心,推動產業間深度融合,到 2030 年將建立體系完整、結構優化的健康產業。《國務院辦公廳關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見》其中提出要加強“互聯網+”醫學教育和科普服務。

隨著大健康時代的到來和生活水平的不斷提升,人們對自身健康的期望值也空前高漲。對健康服務的需求不斷增加,除了對疾病治療的需求外,更傾向于疾病的預防與保健,以及愈后的康復。人們開始主動獲取有利于健康的知識和防病知識。由被動地求醫治病轉變為對自身健康的主動關注。要充分利用互聯網、移動客戶端、微博、微信等新媒體傳播健康知識,提高健康教育的針對性、精準性和時效性。

一、“互聯網+”背景下健康教育研究現狀分析

(一)“互聯網+”健康教育的含義

“互聯網+”健康教育是指基于互聯網平臺開展健康教育,通過網站、朋友圈、微信公眾號、百度百家號、移動APP等平臺推送健康信息和健康知識,以傳播、教育、干預為手段,幫助個體和群體改變不健康行為,培養健康行為和目標,以實現居民健康促進的目的。

(二)“互聯網+”健康教育研究現狀

在中國知網中,近五年以“健康中國和全民健康”為核心關鍵詞的文章達到了8682篇之多。從2016年起,相關研究文章的發表數量在2000篇以上,但其中關于“醫學科普和全民健康教育”的文章不足占據總量的6%。關于“互聯網+全民健康教育”的研究更是少之又少,對在“互聯網+”時代下的健康教育的研究不夠深入。

國內已經有關于全民健康教育研究在政策、現狀、問題及對策方面的初步研究。鄧丕超在《湖南省全民健康教育現狀調查分析》中指出,湖南省現階段的全民健康教育模式單一滯后,手段沒有創新。唐菊、蘇真芳等在《“互聯網+”健康教育模式應用于輔助生殖中的 SWOT 分析》通過開展行之有效的健康教育可有效提高患者相關知識的掌握程度,防止治療中遵醫缺陷的發生,改善妊娠結局。

醫學科普作為全民健康教育重要方式,學者注重對其進行研究。錦州醫科大學的姜涌、呂冰在文章《“互聯網+醫學科普”現狀及策略研究》中指出“互聯網+醫學科普”是一種新興的科普宣傳模式,文章通過論述“互聯網 + 醫學科普”的特點現況及實施方式,為利用互聯網開展科普宣傳提供參考,最后文章提出“互聯網+醫學科普”需要建設高水平專業醫學科普團隊。彭加茂、金躍明在《“互聯網 + ”時代醫學科普宣傳的思考》中提出將“互聯網 + ”引入醫學科普宣傳中,具有打破時空限制、增強互聯性;提高宣傳的效用性;促進醫學理念更新等特點。文章還對“互聯網 + ”醫學科普宣傳的實施方法從建立醫學科普網絡數據平臺、構建移動社交網絡、拓展線上線下服務模式等方面進行了詳細的論述,向人們展示了“互聯網+醫學科普”對醫療改革的促進作用。鄭霄陽在《“互聯網+”時代的醫學科普更靠譜》提出“互聯網+醫學科普”的出現使普通百姓可以更快捷地得到正確的健康知識,并且對如何規范網絡上健康知識的傳播提出了建議。

(三)我國發展“互聯網+”健康教育的優勢

我國擁有全球最大的互聯網用戶群體。據《中國互聯網發展報告(2021)》顯示,截至2020年年底,中國網民規模為9.89億人,互聯網普及率達到70.4%,特別是移動互聯網用戶總數超過16億[1]。我國的互聯網基礎設施完備,5G、大數據、云計算等互聯網技術發展迅速,互聯網正在與各行各業深度融合,網絡健康教育、網絡醫療服務等行業蓬勃發展。近年來國內外對健康教育的研究呈現出逐年增加的趨勢,2020年新冠疫情發生后,人們上網更加關注防控動態、防控知識、健康常識、疾病預防等,疫情使得人們從“患病求醫”到“健康管理”的觀念轉變[2],更關注自身健康,為“互聯網+”健康教育的發展提供了很好的空間,同時“互聯網+”健康教育變得尤為重要。

二、“互聯網+”健康教育的積極作用

為了更好地了解“互聯網+”健康教育的影響、作用和啟示,作者通過制作發放問卷調查。共有133人參與了此次調查,共發放答卷133份,收回有效答卷133份。

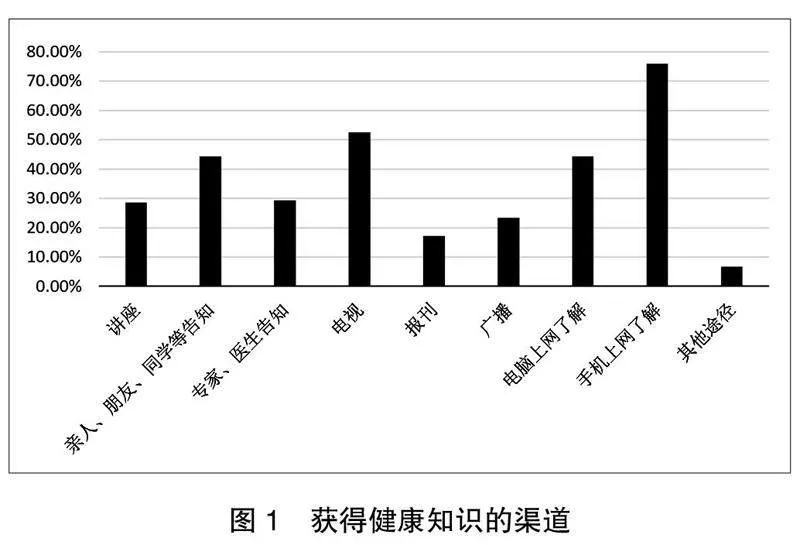

其中72.18%的參與者表示對健康知識非常關注。有75.94%的參與者通過手機,44.36%的參與者通過電腦上網了解健康知識,并且每天至少一次和每周至少一次的獲取頻率之和達到了93.98%(見圖1)。調查結果表明,人們對“互聯網+”健康教育的需求增加,并且樂意接受,“互聯網+”健康教育對全民健康教育發揮著更積極的作用。

(一)普及范圍廣

“互聯網+”健康教育的特點包括方便快捷、受眾范圍廣、交互性強等,其深度融合在很大程度上促進了全民更便捷地接受健康教育。在傳播健康教育知識方面,我國主流互聯網大眾媒體平臺如微博、百度、騰訊新聞、網易新聞、人民網等均設有健康知識專區;短視頻平臺如抖音、快手、微視等提供博主或官方制作的宣傳短視頻;而微博、微信公眾號等自媒體平臺則推送文章、視頻等多樣化內容資源。這些多樣化的傳播方式使得健康知識、醫學科普、健康養生、心理健康等知識可以廣泛傳播,讓全民更加便捷地獲取健康教育內容。

(二)內容方式多樣

我國利用互聯網迅速實現了人類歷史上規模最大的突發公共衛生事件健康教育。人們通過微博、微信公眾號、手機APP等互聯網渠道迅速獲得防疫知識。調查顯示,網上獲得疫情防控知識內容方式途徑自媒體圖文(微博、微信公眾號)占61.65%,網站新聞占60.9%,短視頻占54.89%,科普短文占42.11%。同時發現,66.17%的人喜歡300字以下的圖文,81.21%的人喜歡觀看網上少于10分鐘的健康知識視頻。全民獲得健康教育的途徑和內容方式多種多樣。

三、“互聯網+”健康教育仍存在的問題

(一)投入不足

健康教育需要有計劃、有組織地實施教育活動和過程。“互聯網+”健康教育應遵循教育規律,在平時下功夫,并具有一定的預見性。目前,“互聯網+”健康教育存在相關人才短缺、技術和設備投入不足的情況。健康教育人才的信息素養需要不斷提高,同時也需要更充分地利用互聯網的特性,實現普及、持續、有系統性和預見性的健康教育。

(二)網上健康知識真假難辨

突發的大型公共衛生事件對人們的活動范圍、生命安全和心理健康造成威脅,而疫情相關信息成為社會關注焦點。互聯網的便捷性和去中心化使得信息來源變得復雜,同時現有的算法機制也助長了謠言的傳播[3]。調查顯示,73.68%的人曾瀏覽過與健康教育相關的謠言。截至2023年6月,中國互聯網聯合辟謠平臺共辟謠了43篇關于糖尿病的謠言、28篇關于高血壓的謠言以及676篇關于新冠病毒的謠言。這些不實信息容易引發恐慌和增加焦慮,還嚴重干擾了抗疫工作。對抗謠言、傳播正確信息以及加強健康教育變得尤為重要。

(三)信息碎片化

被調查者最常獲得健康知識的渠道是微信公眾號(56.39%)、手機APP(47.37%)、微博(39.1%)、網站(38.35%)。網絡在凸顯受眾個性化、主體性的同時避免不了網絡碎片化問題,主要表現為傳播環境時空的碎片化、知識內容碎片化、注意力碎片化、傳播主體碎片化等。短小精悍、信息量大的內容深受人們喜愛[4]。網絡碎片化造成的海量信息首先會對受眾進行分類,只推送受眾感興趣,把一部分不關注的人排除在體系之外;內容碎片化還難以形成完備的知識體系;注意力碎片化使得熱點一過,人們就不再關注此類信息,不再投入時間獲得相應知識,這都將影響教育效果。

四、“互聯網+”健康教育發展建議

(一)完善“互聯網+”健康教育體系

在調查中,79.55%的受訪者認為網上健康知識信息來源要真實,52.63%的人習慣從電視獲取防疫信息,78.95%的人相信專業權威媒體的辟謠,82.72%的人愿意接受“互聯網+”健康教育模式。因此,政府應該做好網上健康教育的組織工作。首先要發揮衛生健康部門的專業作用,有組織、有計劃、科學地進行全民健康知識普及教育。其次,政府各部門要密切配合進行相應的健康教育活動。最后,還要發揮鄉鎮政府、社區等基層組織的作用。我國在疫情防控中取得的成績全世界有目共睹,這離不開政府有組織、有計劃、科學持續不斷地在互聯網和各個場合上進行健康教育。

(二)發揮社交媒體傳播作用

群眾廣泛參與是健康教育的根本目標,而社交媒體的蓬勃發展為實現這一目標提供了重要平臺。根據你提供的調查數據,44.36%的人通過親人、朋友、同學等了解健康知識和信息,而在獲得健康知識的工具和途徑中,大多數人也會選擇微博、微信等社交媒體。因此,在設計健康教育內容時,需要注重設計適合在社交媒體上廣泛傳播的內容和傳播途徑。通過社交平臺的作用,可以讓更多人受到健康教育,并促進健康信息的傳播和共享。

(三)建立反饋評價機制

健康教育效果最終要落實到行為和生活方式上。當人們在互聯網上接受健康教育時,應及時給予一些反饋,以檢驗和強化教育效果。這些反饋可以是正向的或反向的。例如,大眾在網絡上學習到“勤洗手,多通風,戴口罩,少聚集”的防疫要領后,戴口罩就成為公共場合的規定,不遵守者會被及時糾正。又如,在廣泛宣傳教育疫苗接種初期后,仍有人對疫苗的效果、副作用等表示顧慮,不主動響應疫苗接種的號召。一些地方則采取干部帶頭打疫苗等方式逐步消除人們的顧慮,快速形成全民疫苗屏障。

五、結束語

互聯網技術的快速發展使其在全民健康教育領域大有可為,全民參與的自媒體時代又為“互聯網+”健康教育理論發展和實踐提供了很好的契機。筆者認為,從“互聯網+”健康教育的發展和人們的意愿來看,人們更容易接受“互聯網+”健康教育模式,人們將來要注重形成基于互聯網的健康教育運行長效機制,探討豐富多樣的網絡健康知識傳播途徑、讓人們樹立自覺實行健康行為和生活方式的信念,從而改變群體的行為,讓人們按照科學、健康的行為方式組織生活。健康教育要持之以恒,不能熱點一過去就懈怠,要充分發揮“互聯網+”健康教育平等、廣泛、便捷的特性,建立“共建共享、全民參與”的健康中國。

作者單位:趙萬宇 袁青芝 湖北醫藥學院

參考文獻

[1]田佳奇.《中國互聯網發展報告(2023)》在京發布[J].中國國情國力,2023,(07):79.

[2]張秀枝.新冠肺炎疫情前后女性體育健康意識行為方式對比研究——以安陽市開發區為例[J].文體用品與科技,2021,(17):28-29.

[3]李沛瑤,周雨辰,王琳等.疫情期間網絡謠言的特征分析與應對機制研究[J].傳媒論壇,2021,4(19):29-31.

[4]劉劍敏,李潤權.論網絡的碎片化特征[J].新聞愛好者,2011,(09):42-43.

[5]關于新冠肺炎疫情防控常態化下進一步加強健康教育工作的指導意見[J].中華人民共和國國家衛生健康委員會公報,2021(01):53-55.