因象生意積素材?立象盡意拓路徑

[摘要] 把意象有效融入寫作,是提高作文質量的有效途徑。但在詠物抒情類散文寫作實踐中,學生往往在物象的選擇與運用、“象”與“意”的勾連、立意的延伸深化等方面存在諸多誤區。如何引導學生突破物象的單一、固化選用,假借客觀之物來有效表達豐富多樣的主觀情感,形成因象生意、物為意用的寫作意識,是此類作文寫作教學中亟待解決的問題。

[關鍵詞] 詠物抒情;意象;寫作教學

詠物抒情類散文怎樣立意,怎樣引導學生讓立意走向深處?筆者認為,借以表情達意的“象”的選擇至關重要。為此,一直鼓勵學生聚焦自然物象,引導他們有針對性地閱讀積累、觀察思考,以期有效地勾連“象”與“意”,“表達自己對自然、社會、人生的感受、體驗和思考”。

說來容易做起來難,達成恰當的“象”與表達的“意”之間的有效勾連非一日之功。翻閱習作,筆者總是發現,學生在“意象”選用上存在這樣幾種情形:

1.重文輕實,意象類型化。由教學實踐發現,學生對物象的選擇與定性多源于名家作品。如“菊”,屈原以之表高潔之格,陶淵明以之表隱逸之意,黃巢以之表不屈之魂……以“高潔、隱逸、頑強”定性菊,是學生習作立意中的高頻現象。以讀濟寫本是好事,但學生重文而輕實,忽視與作者之間的背景、思想差異,缺乏主觀的觀察、體驗與思考。習作過程中一味“拿來”的做法讓“象”所傳達的“意”單一且缺乏個性,意象也就類型化了。

2.穿鑿附會,意象割裂化。借鑒名家素材寫作,雖能省去搜集材料之勞,但也易出現“象”浮于表面而不可達“意”的現象。比如,為了表現勇于面對挫折的積極心態,“蠟梅”成為學生的常選物象。但由于缺少真實觀察、真實感觸,學生的習作除了繪其“枝干蒼勁挺秀”“花朵迎風斗雪”“香氣清逸幽雅”外,便再難有其他刻畫。更有人囿于間接經驗,將“蠟梅”與“梅”這兩個不同科屬的植物混淆,致使“象”和“意”完全割裂。文本所得的物象缺少觀察、辨別、思考,往往“象”不符“意”,象意割裂。

3.定式寫作,意象同質化。任何技能的提升最初都是從模仿開始的,寫作亦然。《紫藤蘿瀑布》和《一棵小桃樹》是學生練習詠物抒情類散文寫作的范本,引導學生分析寫作思路,尋找寫作方法是常態化教學導向。但我們發現,學生在習作時,寫作對象的選擇和立意方面呈現出同質化傾向。諸如梅、菊、蓮、柳、竹、松等物象,常被同質化為“堅強不屈”“積極向上”的“意”,即使后來接觸了其他名篇,這些物象所傳之“意”依舊被單一化、同質化。

筆者生活在“銀杏之鄉”——江蘇泰興,對銀杏自然頗為熟悉,又偏愛詠物抒情類散文。于是,在教學實踐中多以銀杏為物象,指導學生“因象生意”“立象盡意”,較好地解決了學生習作中意象“類型化”“割裂化”“同質化”的問題。

一、拓寬閱讀視域,“一象多意”打破類型化桎梏

對于閱讀與寫作的關系,葉圣陶在《認真學習語文》中說:“閱讀是怎么一回事?是吸收。好像每天吃飯吸收營養料一樣,閱讀就是吸收精神上的營養料。寫作是怎么一回事?是表達。把腦子里的東西拿出來,讓人家知道。”他認為,“善讀必易于達到善寫”。可見,閱讀之于寫作有著積極意義。

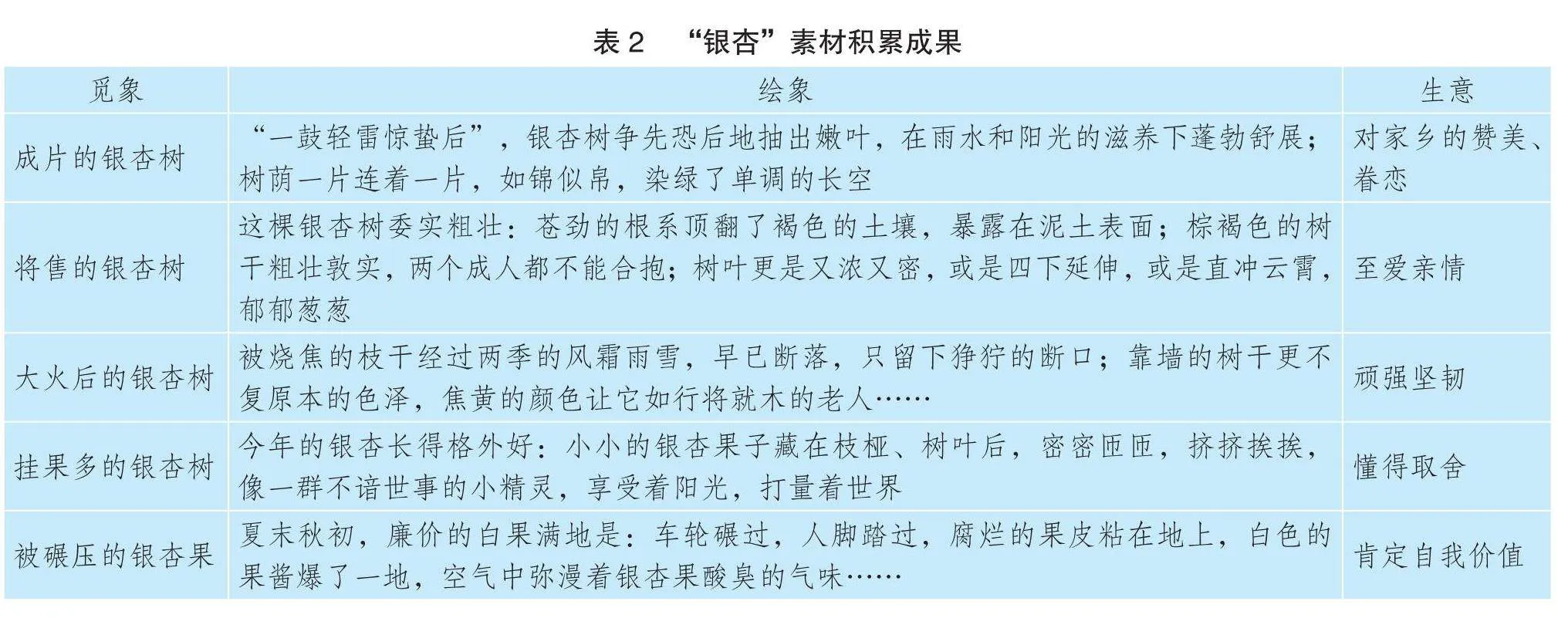

在教學中,鼓勵學生閱讀應成為常態。而只有目的明確的閱讀,才能有效引導學生打破意象類型化桎梏。有針對性地“廣撒網,多斂魚”,是筆者在指導學生閱讀時所堅持的原則。比如,在利用“銀杏”這一素材寫作前,教師引導學生圍繞“銀杏”進行前置閱讀,鼓勵學生利用圖書館、網絡等多途徑閱讀、大面積搜集。下面表1是學生的部分記錄。

銀杏樹是地方特色樹木,學生對其并不陌生。選其為描寫對象時,學生多圍繞其“高大粗壯,生命力旺盛”行文;“意”的延伸也大多類型化,局限在“頑強”。古往今來,刻畫銀杏的文章并不多,但有限的文章依舊讓學生知道了銀杏豐富的“意”,懂得“一象”可以生“多意”。當然,并非所有的“意”都能為學生所用,因而在素材搜集好后,需要進行二次引導,鼓勵學生擇優者、適者而集,“建立自己的創意語言資料庫”。

二、擴展觀察角度,“因象生意”解決割裂化問題

拓寬閱讀視域,引導學生完成“一象多意”的積累,既豐富了學生的素材儲備,又能引導學生養成多角度觀察物象的習慣。閱讀所得乃間接經驗,局限于對間接素材的理解程度,物象的應用也就顯得生硬。因此,引導學生獲得直接經驗尤為重要。

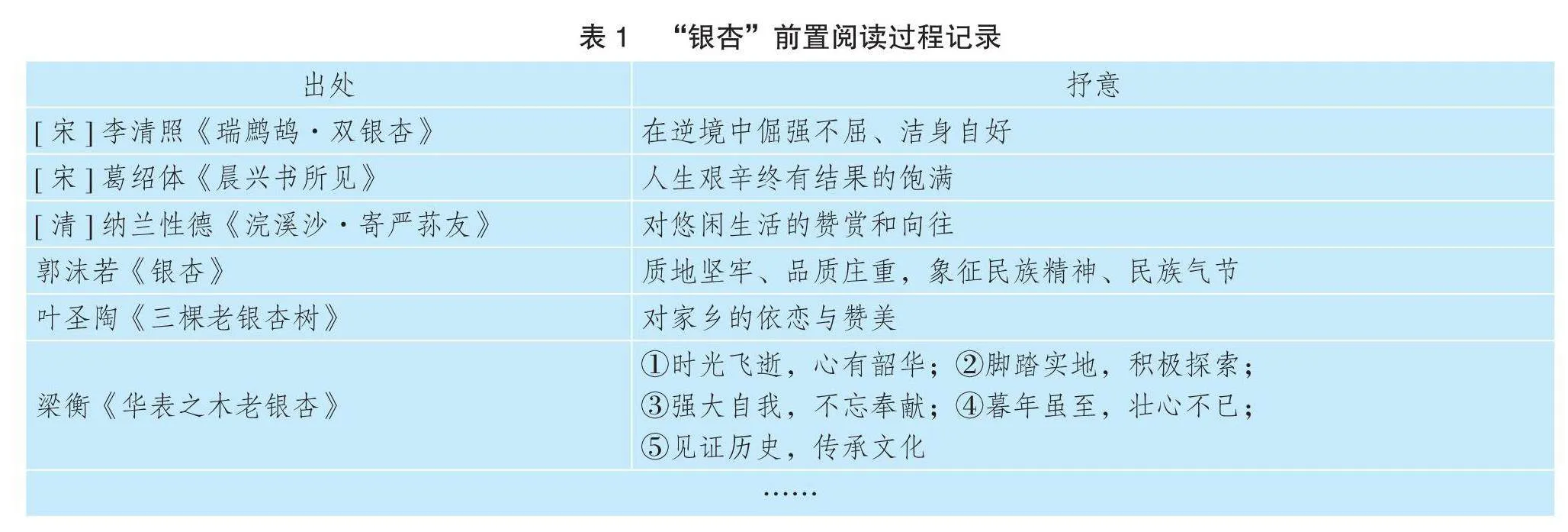

“處身于境,視境于心,瑩然掌中,然后用思,了然境象,故得形似。”要想獲得直接經驗,積累有效的素材,需要學生“養成留心觀察周圍事物的習慣,有意識地豐富自己的見聞,正視個人的獨特感受”。此處,依舊以“銀杏”的素材積累為例,以表格的形式展示學生“覓象→繪象→生意”的積累成果(見表2)。

“覓象”是觀察的過程,“繪象”是描寫的過程。從覓象到繪象,不是簡單地將觀察之景轉化成文字記載,還需要進行恰當的取舍,對所需的特征進行有目的、有重點的加工,以便更好地“生意”。

學生從成片的銀杏、整棵銀杏到銀杏樹的枝干、銀杏的瘢痕、銀杏樹的果,觀察角度由整體到部分,得到了充分的拓展;整體描寫、局部刻畫、細節描摹,對銀杏的描繪緊扣特征、有效突出;緊扣對“象”的描繪,因象生意,“象”“意”緊密相連。由表2的成果展示可以發現:擴展觀察角度,因象生意,能有效解決意象割裂化的問題。

三、拓展聯想維度,“立象盡意”突破同質化限制

王國維在《人間詞話》中有言:“以我觀物,故物皆著我之色彩。”林語堂在《生活的藝術》中亦道:“人則以了解生活的藝術家的資格去選擇大自然的精神,而使它和自己的精神融合起來。”兩位大家傳達著同一個觀點:寫好詠物抒情類散文的關鍵點在于,從物象(客觀事物)的特征中找到與“意”(自己精神)的契合點。通過表2的梳理,學生在由“象”生“意”時,貌似出現了“姹紫嫣紅”之態,但依舊存在同質化的現象。在詠物抒情類散文的寫作中,“象”用以表達“意”,“意”必須透過“象”來傳遞。那么,如何引導學生運用實在且凝固的“象”表達靈動又無窮的“意”,突破寫作中意象同質化的局限呢?這里以“大火后的銀杏樹”為例,展示引導學生利用聯想“立象盡意”,完成作文升格的具體

操作。

學生一作——托物寓意。繪銀杏樹現時之生機,述經受大火之后的慘烈,以此來展示銀杏樹頑強的生命力,告訴人們勇于面對挫折、積極向上。

此立意無可厚非,但這一類文章并不少見。這樣的寫法與學生的生活割裂開來,單純地借銀杏樹講述一個道理,其立意還有待深化。如何再深化呢?勢必要將銀杏樹與人相關聯。通過此指引,學生進行了二作——托物言志。

“百來年的樹了,怎么能就這么輕易垮了?你看著吧,它肯定會緩過來!”祖父的話打斷了我的思緒,他一邊往淺溝里倒著糞肥,一邊念叨道:“就像人一樣,人生在世哪能一直順風順水?跌倒了,爬起來;遇到坎兒,跨過去!”

祖父的話似漫不經心,又似意有所指。

良言入耳,心有所動,我不禁凝視著我的老銀杏;目光所及,我的老銀杏卻著實震撼了我。在那焦黑的樹干上,何時竟冒出了點點綠意?那綠啊,嬌嬌嫩嫩,于寬廣的天地間,何其微不足道;可對于這棵被燒焦的銀杏樹,這綠又是如何的難能可貴:它已然不是單純的一抹綠,它更是生機的象征,不屈的象征!

有記敘,有描寫,有人生感悟,亦將感悟與自身相連,此寫法有了一定的進步。但這樣的寫法亦是常見,同質化的比例甚高。如何寫得與眾不同?筆者再次引導,鼓勵學生寫出深意。得筆者指引,學生展開聯想,尋找“他意”。于此,形成了三作——

院墻外的一場夜火無聲無息地竄起,待得家人起夜救火,我的銀杏樹早已受到了荼毒。越墻而來的火勢吞噬了她的“半壁江山”,那個滿目盈綠的夏季,我的銀杏樹果落、葉焦、枝枯黃,最終一天天地萎靡了下去。

銀杏樹的災難來得猝不及防,新冠疫情亦來得猝不及防。冬去春來迎新歲的時候,新冠突發,全民抗疫,非必要不外出,我被困在了老家上網課月余。

……

“百來年的樹了,還能就這么輕易垮了不成?我們多照應一下,多呵護一下,活過來是遲早的事!”祖父的話打斷了我的思緒,他一邊往淺溝里倒著糞肥,一邊念叨道:“就像這疫情啊,別看它來勢洶洶,摁下它也是遲早的事!”

祖父的話讓我失笑。我無法理解,老人家怎么就將老銀杏與抗疫聯系到了一起。但在我接到復課通知的三月春季,我的銀杏樹啊,竟真的冒出了碎玉般的嫩芽。那小小的、嫩綠的芽,頂著晨露,映著晨曦,散發著擋不住的朝氣與希望。

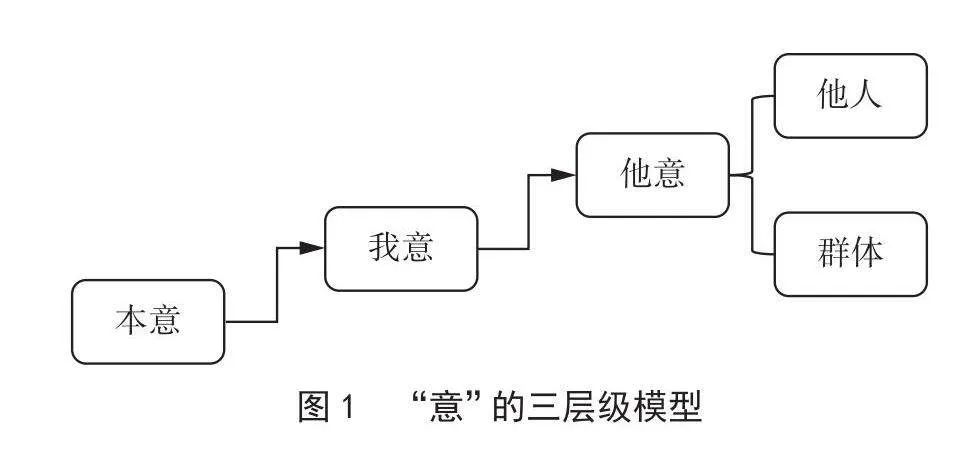

尋常素材加上時事,由大火過后的銀杏樹聯想到民族精神,立意自然愈加深刻起來。但是,要完成這樣的立意進階,我們還要了解“意”的三個層級(如圖1)。

“本意”是基礎層級,指由客觀事物的某一特征所獲得的精神品質;“我意”是指由客觀事物的某一特征所引起的共鳴,促使思想變化的精神品質。這兩“意”的生發在學生作文中較為常見,而“立象盡意”的關鍵在于“他意”的挖掘。“他意”分為“他人”“群體”兩種,運用聯想將眼前的“象”與他人或某一群體的精神品質勾連,即視域擴展到他人、世界。因此,在選“象”立“意”時,充分考慮“意”的三個層級,有助于突破意象同質化。當然,聯想要自然而然、有的放矢,切不可生拉硬扯、牽強附會。

總之,將意象有效融入寫作,能夠提高文章的感染力,加強文章的思想性,使文章更可讀、更耐讀。雖然古詩詞為我們提供了諸多優美且富有內涵的意象,但是,這些意象受到詩人主觀思想和社會背景的局限,我們在使用時不僅需要思考、甄別,還需要推陳出新、與時俱進地進行思想融合、立意升格,使之更貼切、更生動、更可感。

[參考文獻]

[1]周文杰.契合單元特點 范文引領寫作——“學會托物言志”教學與反思[J].初中生世界(初中教學研究),2022(01):18-21.

[2]葉圣陶.葉圣陶語文教育論集[M].北京:教育科學出版社,2015:137.

[3]張伯偉.全唐五代詩格校考[M].西安:陜西人民教育出版社,1996:150.

[4]陳伯海.為“意象”正名——古典詩歌意象藝術札記之一[J].江海學刊,2012(02):14-23.