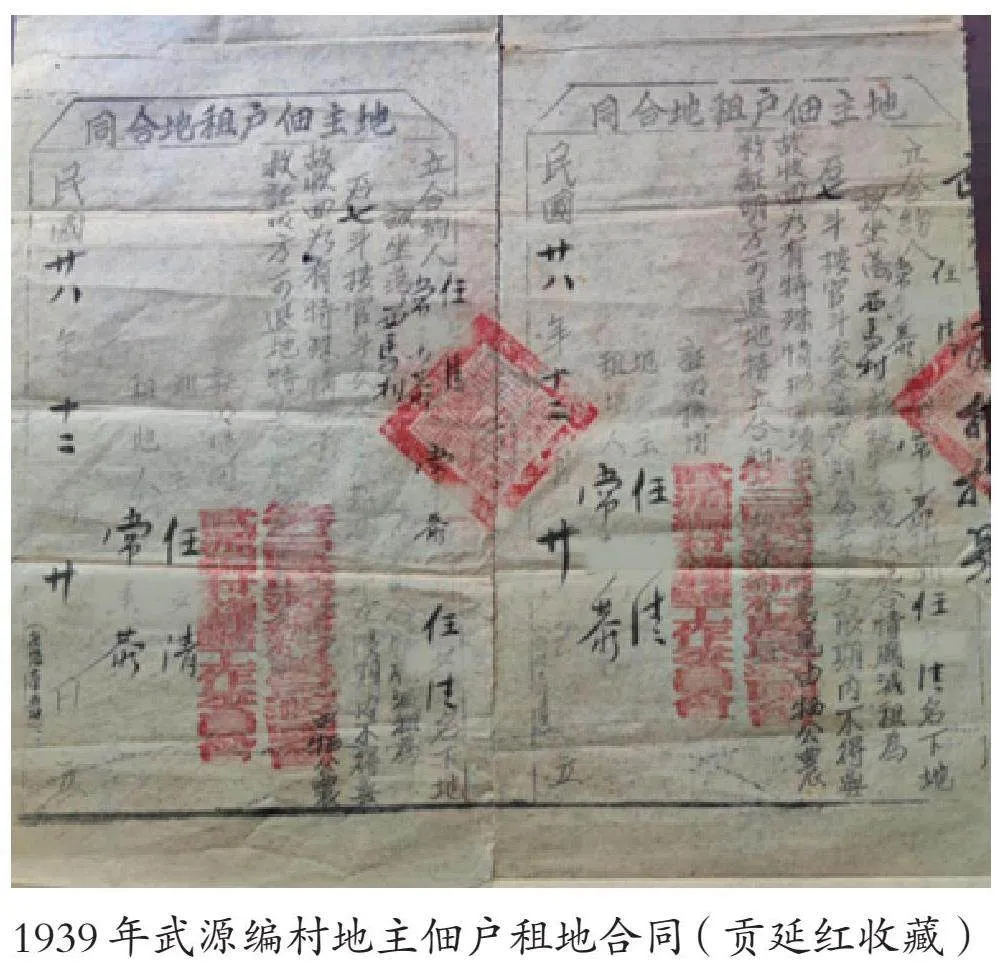

1939年武源編村地主佃戶租地合同

邯鄲紅色收藏家貢延紅收藏有一份民國廿八年(1939年)山西省榆社縣武源編村“地主佃戶租地合同”(如圖),筆者認為具有一定的史料收藏和研究價值。該份合同內容反映了全民族抗戰初期中國共產黨“減租減息”政策在榆社縣的推行情況,也反映出當時中國共產黨領導的各類抗日組織在推行“減租減息”政策時發揮的重要作用。合同上加蓋的各類印章則反映出當時山西省實行的區村制基層治理模式。

武源編村,現稱武源村,屬山西省晉中市榆社縣西馬鄉。抗日戰爭爆發后,在中國共產黨領導的八路軍工作團的幫助下,榆社縣的地方黨組織和革命力量得到了迅速發展[1]。解讀榆社縣武源編村“地主佃戶租地合同”,可以了解當時中國共產黨領導的農村群眾組織開展“減租減息”運動等諸多歷史史實。

合同內容如下:

立合約人任某清、常某恭。茲因常某恭租到任某清名下地畝坐落西馬村。茲經犧公農救說合,情愿減租為石七斗,按官斗交租,并定期為三年,在限期內不得無故收回,如有特殊情形亦須雙方提出意見,由犧公農救證明方可退地,立合約各執合同為證。

證明機關:第二區武源編村農民救國會、武源編村公道團、犧盟會工作委員會

地主:任某清 出租人:常某恭

民國廿八年十二月廿日

合同反映的基本內容是,1939年12月,在武源編村農民救國會、犧盟會、公道團的說合和證明下,該村的地主任某清將土地租給了佃戶常某恭,土地租種的期限為三年,三年內無故不能收回。合同中“減租為石七斗”,說明地租給予了一定程度的減免。需要注意的是,土地出租是經由“犧公農救說合”完成的,即便有特殊情況,地主想收回出租的土地,也必須由“犧公農救證明方可退地”,說明“犧公農救”等組織在當地農村土地出租過程中發揮著重要作用。以下是對該合同內容的具體分析。

一、該份合同較直觀地反映出當時中國共產黨在榆社縣實行的“減租減息”政策。1937年8月15日,中共中央在洛川召開的政治局擴大會議上,正式決定以減租減息作為抗日戰爭時期解決農民問題的基本政策,并將其寫入《抗日救國十大綱領》逐步貫徹落實[2]。實行減租減息根本的目的是團結一切可以團結的力量,調動一切可以調動的積極因素,不斷鞏固抗日民族統一戰線,最終實現抗日戰爭的勝利。1938年2月,晉察冀邊區政府頒布了《晉察冀邊區減租減息單行條例》,從地租和借貸兩個方面作出規定:地租“一律照原租額減少25%”,借貸“利息收入,不論新債舊欠,年利率一律不得超過一分(即10%)”[3]。其他各抗日根據地“減租減息”的額度和實行的方式略有調整,但減少農民負擔,鞏固抗日民族統一戰線的基本精神始終沒有改變。

榆社縣是晉察冀地區較早推行減租減息的縣區之一[4],從武源編村地主佃戶租地合同能夠看出當時該縣推行減租減息的基本情況。該合同為附聯勘合制,合同一式三份,合同的騎縫處加蓋有“榆社縣農民救國會”印章和合同編號,以備以后查核驗證。合同制作采用油印蠟紙印刷,即將固定的信息刻在蠟紙重復印刷,其他如地主、租地人姓名、地租數額、合同簽訂的時間、土地坐落位置等浮動的信息在留白處隨時填寫,由此形成一張完整的制式租地合同。制式租地合同的出現,說明減租減息政策在榆社縣已經普遍推廣。合同中明確了土地出租的時限“定期為三年,在限期內不得無故收回”,其目的也是為了減租減息的政策的推行。

二、該合同反映出了當時山西基層社會治理模式。租地合同的證明機關處加蓋了“第二區武源編村農民救國會”“武源編村公道團”和“犧盟會工作委員會”的印章。印章中“第二區”“編村”等行政名稱的出現,與山西實行的基層治理模式有密切關系。1917年,山西省署頒布《各縣村制簡章》開始推行區村制[5],其具體辦法是“各村內居民凡一百戶以上者改設為一編村,設立正副村長各一人;村內居民不足100戶,則聯合數村達到100戶以上,設為編村”;同時規定,“各縣所設村莊無論住戶多寡,均須按照簡章編制,編村的原則是大小、距離合適,以自然村為基礎,或小村聯合組成編村,在聯合編村時不會把一個自然村,分拆到兩個編村中,交通不便落后的小村,即便戶口再少,也可稱為一個編村,編制以后的村,作為省署承認的一級行政機關”[6]。換言之,在區村制實施后,原來的自然村轉變成為行政村,納入了正式的行政序列。之后,山西省署又頒布了《縣地方設區暫行條例》[7],在縣與村之間設立了區一級行政單位,規定每縣設置3-6個區每區置區長一人。其中第一區設在縣城,區長由警佐兼任,其余各區由區長兼任警佐,必要時設臨時助理員 3-5 人。

武源村租地合同就反映出當時山西的區村制管理方式,合同內容顯示地主任某清出租的土地位于西馬村,但是在合同尾部證明機關卻加蓋的都是武源編村的印章,這就說明西馬村戶數不夠100戶,只能和武源村組成聯合編村,而武源編村又屬于榆社縣的第二區。

三、該合同反映出當時中國共產黨領導的抗日組織在農村發揮著巨大的作用。為了實現對農村各類人員的整合,激發更大的抗日力量,中國共產黨在廣大抗日根據地組建了多種類型的群眾性抗日團體,農民救國會就是其中之一。農民救國會將農村中24-55歲的男性農民組織起來,平時從事勞動生產,戰時進行軍事斗爭,是中國共產黨領導下產生的新型群眾性抗日組織[8]。農民救國會在廣大農村地區不僅組織農民進行抗日活動,還進行了減租減息,反霸斗爭和生產運動。

犧盟會,全稱為山西犧牲救國同盟會,于1936年9月18日在太原正式成立,是抗戰時期中國共產黨與山西地方國民黨政權合作建立的抗日統一戰線組織。犧盟會建立之初,閻錫山是名義會長。但在之后的發展過程中,中國共產黨成為犧盟會的實際領導者。抗日戰爭期間,犧盟會在貫徹我們黨的路線方針政策,掌握政權,開創敵后抗日根據地等工作方面發揮了重要作用。1935年10月,主張公道團(下簡稱公道團)在山西太原成立。1936年9月,公道團和犧盟會合并,簡稱“犧公聯委會”,又稱“犧公會”。犧盟會、公道團的合并,使中國共產黨在山西的領導力量進一步加強[9]。之后,犧公會聯合發布了《山西省民族革命十大綱領》,實行“合理負擔”“減租減息”的政策,以減輕農民的負擔[10]。

合同上加蓋的印章包括有農民救國會、犧盟會、公道團等。印章加蓋的位置不同,發揮的作用也不相同。合同的騎縫處加蓋的是“榆社縣農民救國會鈐記”印章,而合同落款處的證明機關加蓋的則是“第二區武源編村農民救國會”和“武源編村公道團、犧盟會工作委員會”的印章。其中“榆社縣農民救國會”印章,主要發揮鈐印審核的作用,加蓋此印意味著該合同已經得到榆社縣官方的認可,具有了法律效應。而武源編村的農民救國會、犧盟會和公道團則發揮了中證人的角色。合同中有 “犧公農救說合”與“由犧公農救證明方可退地”的內容,反映出犧盟會、農民救國會、公道團在推行減租減息政策過程中發揮著一定強制性的作用。

總之,1939年武源編村“地主佃戶租地合同”反映了當時中國共產黨在榆社縣農村推行“減租減息”的歷史情形。在中國共產黨的領導下,農民救國會、犧盟會、公道團在榆社縣“減租減息”政策推行過程中發揮著重要的作用。一方面地主將土地租給佃戶需要縣級的農民救國會的核驗,榆社縣農民救國會在土地出租過程中代表的是政府的公信力,只有在合同的騎縫處加蓋“榆社縣農民救國會”印章,合同才具備法律效力;另一方面地主出租給佃戶的土地不能隨意收回,地主要想收回土地必須經過犧盟會、農民救國會、公道團的證明允許,說明中國共產黨領導下的犧公農救等群眾性組織在土地租借過程中發揮著強力作用,其目的也是為了將減租減息政策能夠推行下去。