網絡非理性群體行為概念解析與理論框架構建

關鍵詞: 網絡非理性群體行為; 概念解析; 理論框架; 社會技術互動; 人—技術互動

DOI:10.3969 / j.issn.1008-0821.2024.10.006

〔中圖分類號〕G252.0 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821 (2024) 10-0064-11

在互聯網環境中, 網絡暴力、謠言散播、飯圈失范等非理性群體現象日益凸顯, 逐漸演變為重要的社會問題。對個人而言, 其威脅到人們的生活和發展, 可能引發心理健康障礙、權益受侵害、價值觀扭曲和社交關系受損等問題; 對社會而言, 非理性群體現象導致社會情緒動蕩、輿論環境惡劣, 嚴重擾亂了網絡空間穩定和諧的秩序, 有時甚至會蔓延到現實空間中, 造成更大的負面影響。因此, 如何正確認識并且有效治理這類現象, 引導網絡用戶群體理性規范上網已成為亟待解決的關鍵議題。

目前學界對于網絡非理性行為的研究通常圍繞具體的事件或現象, 運用心理學、行為學等學科的理論或范式, 探究個體層面的非理性行為特征和影響因素等。然而, 相較之下, 對于會造成更大危害的群體層面的非理性行為, 現有文獻的研究尚未形成體系, 其術語、方法和理論基礎等均處于零散狀態, 沒有建立起明確的概念界限和理論關聯。網絡技術不僅豐富了社會互動的形式, 也極大地催化了網絡非理性行為的群體效應。然而, 既有研究未能充分考慮網絡技術環境以及社會技術雙向互動對網絡非理性群體行為的塑造作用, 使得研究結果的全面性和可拓展性受到限制。

鑒于上述現狀, 本文將圍繞網絡非理性群體行為的概念開展研究。首先依據社會技術互動網絡的觀點對其進行解析, 明確概念內涵與外延; 其次梳理網絡非理性群體行為的國內外研究現狀; 最后歸納提煉出網絡非理性群體行為的理論基礎、研究視角及方法、驅動因素及作用機制, 形成理論框架。本研究旨在以非理性這一本質屬性為主線, 厘定網絡非理性群體行為的理論邊界, 整合現有研究成果, 為后續研究提供參考, 也為科學認識和有效治理網絡中的非理性群體現象奠定基礎。

1網絡非理性群體行為的概念解析

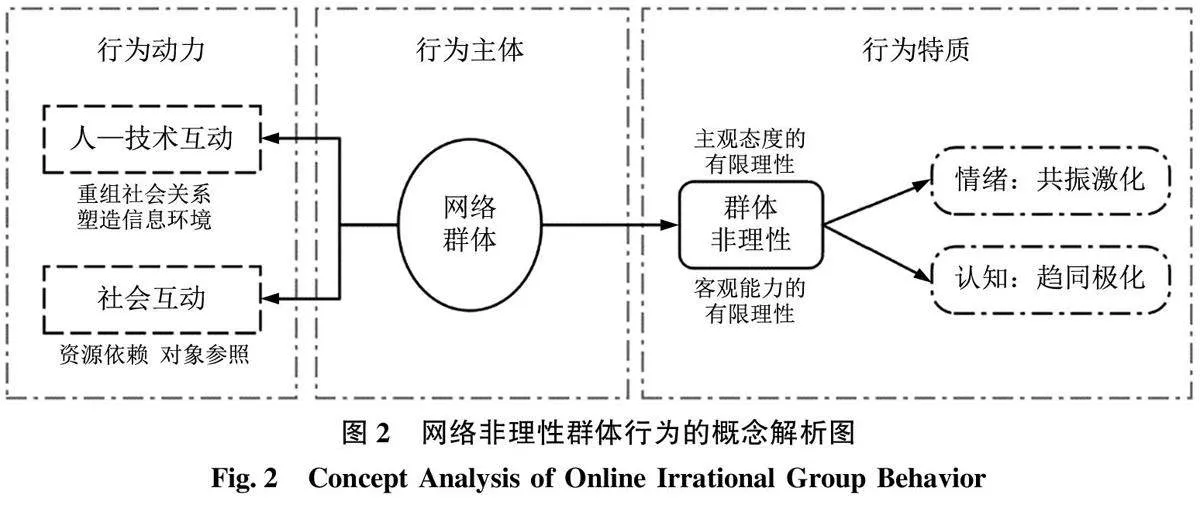

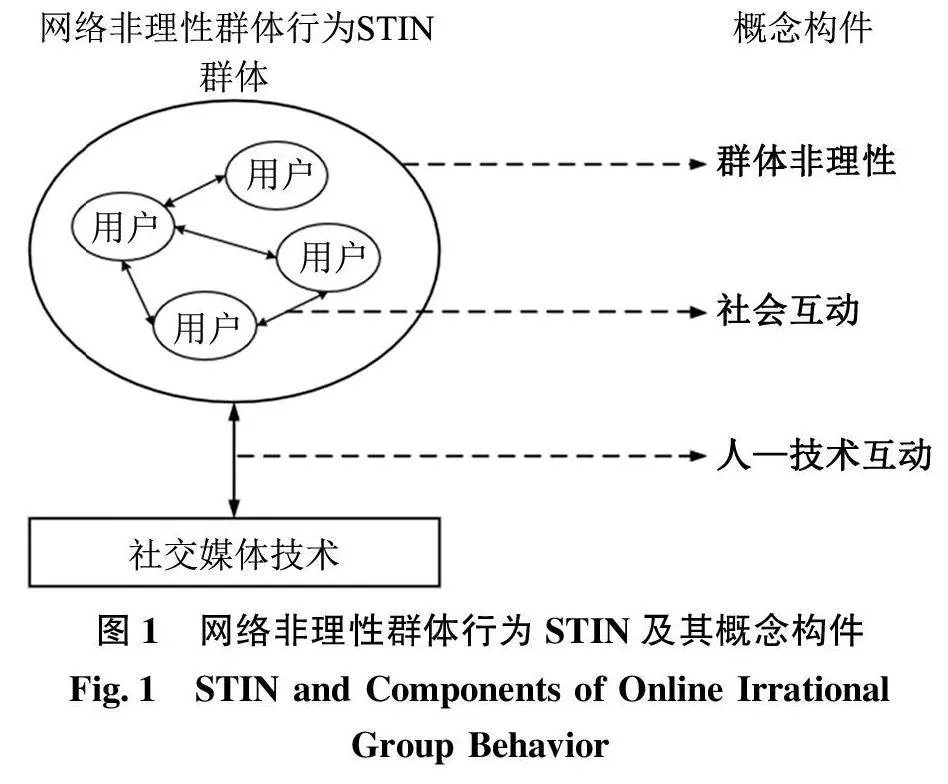

本文借助社會信息學領域中社會技術互動網絡(STIN)的觀點, 深入剖析網絡非理性群體行為的本質屬性。STIN 是指包括人、組織、網絡技術與各種資源等多類異質的社會或技術要素, 以及這些要素之間關系的網絡[1] 。構建STIN 模型有助于理解由技術介導的社會環境中的人類行為, 揭示其中的社會技術要素互動。而網絡非理性群體行為形成于社交媒體中, 其產生和發展與多種社會要素、技術要素及其之間的相互作用密不可分, 因此可以依據STIN 識別網絡非理性群體行為相關的社會與技術要素, 解構它們的性質或關系, 從而進行概念解析。結合現有相關文獻來看, 網絡非理性群體行為STIN 主要涉及用戶、群體和社交媒體技術等要素。通過分析這些要素的性質或關系, 本文進一步析出了概念的3個核心構件, 即群體非理性、人—技術互動、社會互動(人—人互動), 如圖1所示。

1.1群體非理性

非理性作為一種固有特征長久存在于人類群體中[2] 。19 世紀末, 法國社會心理學家Le Bon G[3]在出版的著作《The Crowd: A Study of the PopularMind》中提出, 在某些條件下, 聚集成群的人們的思想和感情將趨同, 自覺的個性會消失, 形成一種集體心理, 使得群體表現出一些非常不同于其成員個人的新特點, 比如沖動易變、缺乏判斷力、易受暗示、情緒極端、偏執專橫等。美國心理學家Janis I L[4] 觀察到群體決策或行動時, 個體過度關注群體共識會導致團體作出不合理甚至錯誤的決定,他將這種現象稱為群體盲思(Groupthink)。清華大學教授彭蘭[5] 則在網絡環境下提出了群體性迷失這一概念, 將其描述為“網絡群體互動中, 個體普遍喪失理性, 進而導致集體性的盲從、極端、愚笨或瘋狂等現象”。

有限理性理論(Bounded Rationality Theory) 可以對這種群體的非理性做出進一步解釋。有限理性是指人的理性受到各種因素的約束和限制, 是有界限和限度的[6] 。具體而言, 包含兩個層面。主觀態度層面, 人們在對待人、事、物時難以總是秉持冷靜客觀的態度; 客觀能力層面, 人類認識和改造世界的能力是有限的, 無法達到全知全能的程度。這兩個層面的有限理性相輔相成, 而且受到認知能力因素、非認知心理因素、外部環境因素的綜合影響和約束[7] 。隨著信息時代的到來, 網絡世界作為一個具備諸多獨有特性的全新空間, 產生了一系列限制理性的新因素, 對人的理性提出了更大的挑戰。一方面, 網絡匿名性、線上集體歡騰和狂歡等為人們提供了擺脫現實束縛的土壤, 使其主觀態度上的理性更容易讓位于失控的情緒, 逐漸走向輕率、偏激乃至暴力[5,8-9] ; 另一方面, 互聯網中存在著海量的、良莠不齊的信息, 可能影響用戶的思考辨別力,從而弱化用戶在客觀能力上的理性[10] 。理性受到更多限制的網絡用戶在技術介導下頻繁參與社會互動, 通過不斷交換意見和情緒而逐漸相互影響、達成一致, 便可能在宏觀上形成群體層面的非理性,表現為情緒方面的共振、激化, 以及認知方面的趨同、極化。

1.2人—技術互動

現有研究認為, 網絡非理性群體行為的特征之一是以互聯網為場域。實際上, 這種觀點還可以進一步擴展和細化。在網絡非理性群體行為STIN中,人和技術之間是相互制約、相互影響的[11] , 技術不是一味被動地作為用戶的工具, 它在被用戶操作的同時也作用于用戶, 對用戶的思想和行為產生著影響。社交媒體技術包括社交媒介功能、信息傳播功能等, 均會與用戶進行互動。

一方面, 社交媒介功能涵蓋添加好友、關注、評論、轉發和聊天等, 為用戶提供發現和聯系其他用戶的渠道。用戶可以利用這些功能來滿足自身的社交需求, 同時社交媒介功能也在潛移默化中改變、重組著人們的社會關系, 具有群體匯聚作用[12] 。在關系強度上, 社交媒介憑借互聯網跨越時空限制的特性和自身豐富的社交方式, 給人們之間更頻繁、及時與深入的交流溝通帶來了極大的便利, 加強了人們的聯系; 在關系廣度上, 好友推薦等技術基于用戶數據為其推送可能認識或感興趣的人, 引導用戶進一步擴大社交范圍。另一方面, 信息傳播功能包含信息發布、信息瀏覽、信息搜索和信息推薦等,在被用戶使用以滿足信息需求的同時, 也動態地塑造著用戶的信息環境。最典型的便是信息推薦技術對用戶的作用, 在精準推送用戶所偏好信息的同時,也使用戶面臨信息窄化、信息繭房的問題, 還在社會層面導致了信息鴻溝、群體認知差異等問題[13] 。

1.3社會互動

群體由若干個在公共空間中進行社會互動的個體構成, 可以說成員間社會互動是群體的本質特征之一[14-15] 。進一步, 網絡非理性群體行為是網民群體交流或互動的結果[16] 。由此可見, 社會互動是網絡非理性群體行為概念中的關鍵構件。通過分析網絡環境中不同類型的社會互動, 了解其內容和形式, 可以加深對網絡非理性群體行為概念的理解, 也有助于揭示社會互動是如何導致網絡非理性群體行為形成的。

STIN 模型明確了兩類重要的社會互動, 即資源依賴、對象參照。資源依賴是指一方參與者依賴于另一方參與者所提供的資源; 對象參照是指一個參與者將其他參與者作為參考, 進行模仿或者區分、回避[17] 。在網絡非理性群體行為STIN 中, 同樣可以識別出上述兩類社會互動。就資源依賴而言, 資源是能滿足人類各種需求的物質或非物質的、有形或無形的東西[18] , 可分為提供工具性支持的資源(比如金錢、信息)和提供情感性支持的資源(比如關懷理解、精神支持)[19] 。而社交媒體用戶通常以圖文與音視頻形式在社會網絡中傳遞信息、信任和情緒, 由此相互施加影響。就對象參照而言, 用戶會廣泛考慮社交媒體中可能對自身任務或活動產生影響的對象, 處于群體之中時便會參照群體內成員、群體規范和其他群體等, 以調整自我的認知或行為, 更好地融入群體。比如, 當用戶觀察到其他用戶在公開表達意見后被孤立的情況, 便可能為了避免自己被孤立而選擇保持沉默[20] 。

綜上所述, 將網絡非理性群體行為定義為: 在人—技術互動和社會互動的過程中, 網絡用戶的態度理性和能力理性受到各種因素的限制, 集體產生情緒共振激化、認知趨同極化, 而出現的群體層面的負面行為。其主要表現形式包括網絡環境中的謠言傳播行為、群體攻擊行為和群體追捧行為等。

2網絡非理性群體行為的研究現狀

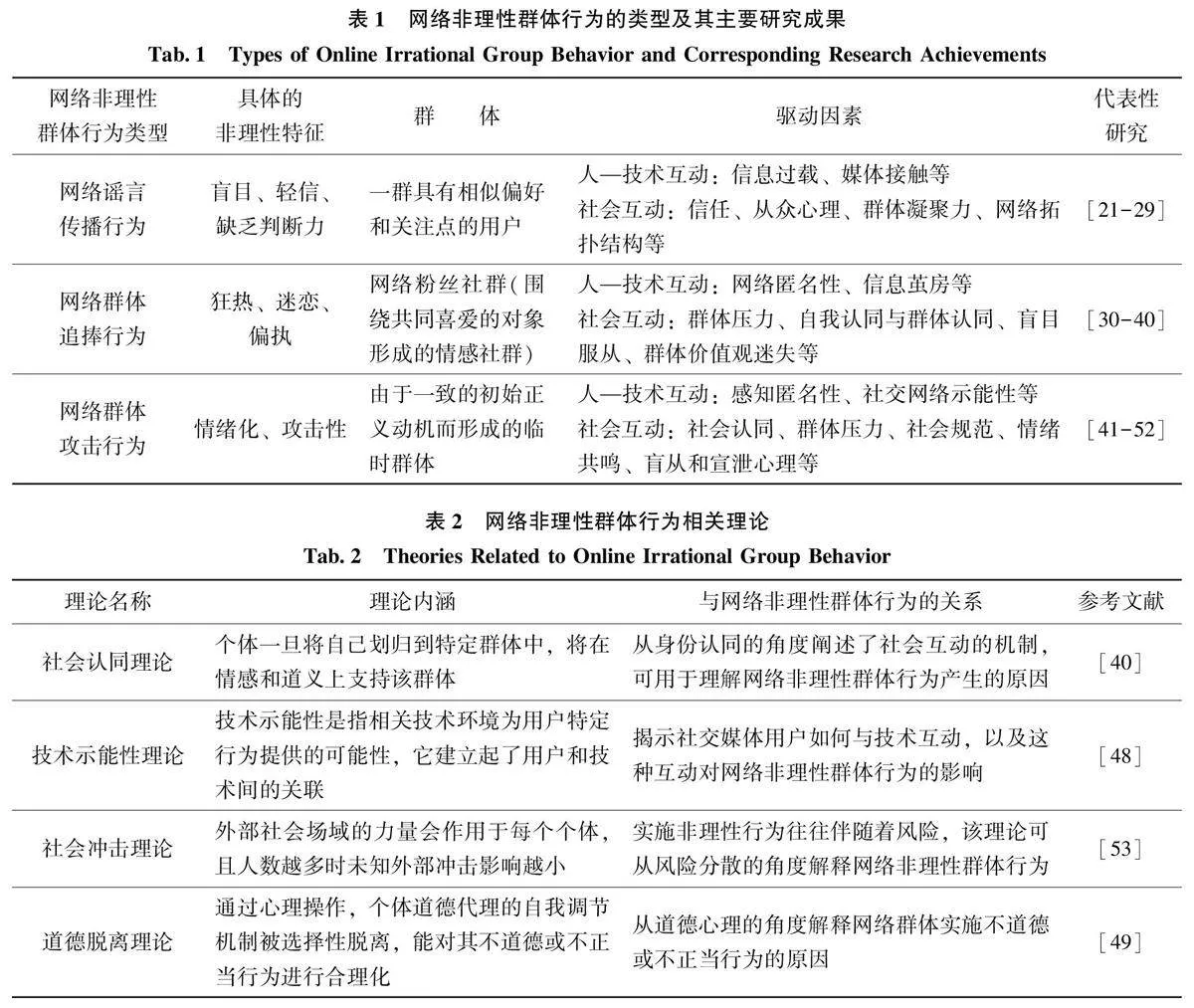

目前關于網絡非理性群體行為的研究主要聚焦于網絡環境中的謠言傳播行為、群體追捧行為和群體攻擊行為等較為具體的方面。

網絡謠言傳播行為是指人們通過網絡自發聚集,運用社交網絡平臺和工具, 以討論、跟帖、轉發等方式, 隨意傳播未經證實或缺乏相關證據證明的網絡信息(即網絡謠言信息)的行為[21],有時也被稱為網絡謠言擴散行為、網絡虛假信息傳播行為, 本質上都具有盲目、輕信與缺乏判斷力的非理性特征[22] 。現有研究主要涵蓋了網絡謠言傳播行為的特征、演化規律與驅動因素等內容。在特征方面的研究大多關注謠言傳播行為的網絡結構, 如洪小娟等[23] 基于微博的食品安全謠言進行社會網絡分析,發現該謠言傳播網絡的結構呈現稀疏性、連通性等特點。在演化規律方面, 多數文章通過構建網絡謠言傳播模型, 模擬在各種因素作用下謠言傳播的動態演化過程, 從而揭示內在規律, 如沈超等[24] 從話題擴散和群體行為協同的角度設計計算實驗模型并探究了謠言傳播的演進規律。與驅動因素相關的研究廣泛涉及了多方面因素對網絡謠言傳播行為的影響機理, 結合前文概念解析的內容, 可將被提出的驅動因素歸納為人—技術互動中的因素(如信息過載[25] 、媒體接觸[26] 等) 和社會互動中的因素(如信任[26] 、從眾心理[27] 、群體凝聚力[28] 、網絡拓撲結構[29] 等)。

網絡群體追捧行為是指人們對特定的人或事物擁有強烈興趣與極端熱愛, 在互聯網中進行持續投入、過度追求的行為[30] 。開展這種行為的群體通常被稱為狂熱消費者、粉絲, 其追捧的對象涉及文化、體育和品牌等諸多領域中的人和產品等[31] 。現有研究中與網絡群體追捧行為相關的用語不一而足, 比如粉絲群體狂熱行為、飯圈失范行為、狂熱崇拜行為、消費者狂熱行為等。網絡群體追捧行為呈現出狂熱、迷戀與偏執的非理性特點[31-32] , 具體形式包含過度消費、盲目吹捧、打壓圍攻對立者和網絡罵戰等[33-34] 。目前學界對網絡群體追捧行為的特征、模式與驅動因素進行了一定程度的探究, 其中大多研究處于思辨層面。就特征而言, 劉偉等[35] 分析梳理出了不同領域粉絲社群的類宗教特征、粉絲文化的特征以及粉絲的心理特征; 就行為模式而言, 秦璇等[36] 基于微博文本和訪談資料探索了粉絲群體實施網絡舉報時所采用的話語策略;就驅動因素而言, 主要包括人—技術互動中的網絡匿名性[37] 、信息繭房[38] 等因素, 以及社會互動中的群體壓力[39] 、自我認同與群體認同[40] 、盲目服從和群體價值觀迷失[38] 等因素。

網絡群體攻擊行為是指群體利用互聯網形式的接觸, 對無法輕易保護自己的受害者反復實施的攻擊性的故意行為[41] , 在現有研究中常見的表述還有網絡暴力、網絡欺凌、網絡騷擾、網絡非理性表達等。作為一種情緒化、具有攻擊性的非理性網絡互動, 網絡群體攻擊行為通常表現為發表謾罵、侮辱、誹謗性質的言語, 以及發動人肉搜索、曝光他人隱私等行為[42-43] 。學者們主要圍繞網絡群體攻擊行為的特征、類型與模式以及驅動因素等內容展開了研究。對于特征的研究包括網絡傳播特征[44] 、時空分布特征與所涉群體特征[45] 等多個方面; 對類型與模式的研究通常關注人們實施攻擊行為的一般內容與方式等, 比如Rachoene M 等[46] 通過調查南非青年在Facebook 上的網絡欺凌行為, 發現其最常見的行為方式是對智力和外表的攻擊、發色情信息、侮辱和威脅; 探討驅動因素的文章以實證研究居多, 被提出的人—技術互動因素包括感知匿名性[47] 、社交網絡示能性[48] 等, 社會互動因素包括社會認同[49] 、群體壓力[50] 、社會規范[51] 、情緒共鳴[42] 、盲從和宣泄心理[52] 等。

綜上所述, 學界廣泛研究了幾類網絡非理性群體行為的特征、規律和驅動因素等內容, 取得了一定的進展。然而, 現有成果仍存在部分缺口。一方面, 既有研究比較零散, 缺乏系統性, 大多聚焦于較為具體的個別事件或現象, 且所用術語不統一,尚未在類似研究之間建立關聯, 形成理論關照; 另一方面, 其側重于從行為主體的心理和社會互動等角度展開探討, 弱化了網絡非理性群體行為的人—技術互動屬性, 鮮少結合網絡環境視角來深度分析非理性群體行為。

3網絡非理性群體行為的理論框架構建

3.1網絡非理性群體行為的理論基礎

在了解網絡非理性群體行為研究現狀的基礎上,進一步梳理與之相關的理論, 可以為理解和干預此類行為提供更加豐富的見解和依據。由于網絡非理性群體行為涉及用戶、群體和社交媒體技術等多種要素的性質和互動, 現有文獻廣泛借鑒了心理學、社會學和犯罪學等領域的理論來開展研究。通過分析已有研究, 本文認為社會認同理論、技術示能性理論、社會沖擊理論和道德脫離理論能為網絡非理性群體行為研究提供較好的理論基礎, 如表2所示。

3.2網絡非理性群體行為的研究視角及方法

根據現有文獻來看, 目前網絡非理性群體行為的研究主要包括微觀、宏觀兩種研究視角。基于微觀視角的研究重點關注個體參與網絡非理性群體行為的心理與行為特征、態度認知和實際行為的影響因素及其作用路徑等。由于網絡非理性群體行為涉及的用戶可被細分為多種角色, 學者們通常針對其中一種角色展開研究, 比如Chan T K H 等[49] 從旁觀者的角度出發, 探討信息技術支持的去個性化體驗對其參與網絡欺凌的影響機制。而基于宏觀視角的研究則旨在揭示網絡非理性群體行為的整體特征(比如用戶群體特征、網絡結構特征)、行為類型和模式、傳播演化過程和規律等。

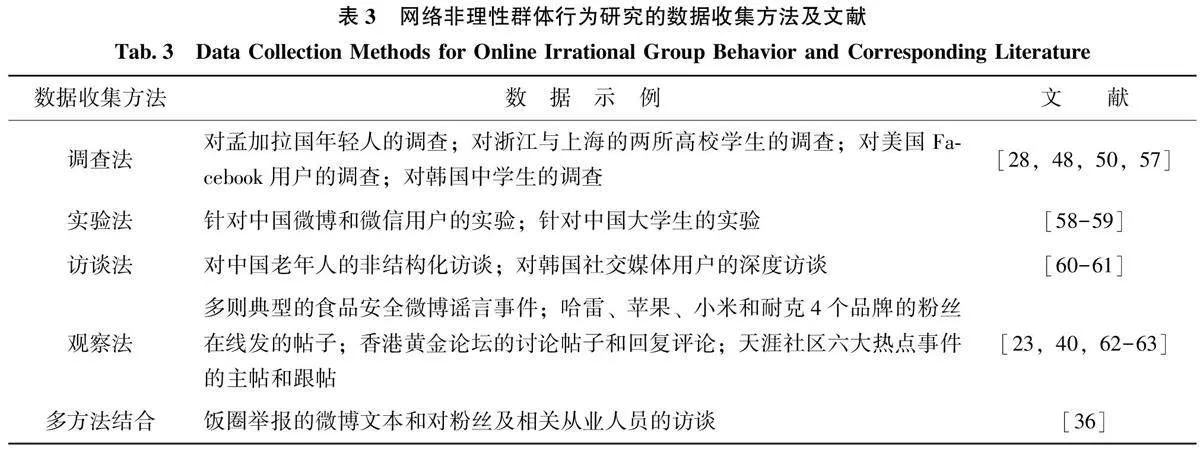

就研究方法而言, 在數據收集方面, 網絡非理性群體行為研究廣泛采用了調查法、實驗法、訪談法、觀察法及多方法結合等方式, 相應的具體數據示例和文獻如表3 所示。在數據分析方面, 微觀視角的研究多采用結構方程模型、回歸分析等方法,如莫祖英等[54] 通過結構方程模型方法驗證了所構建的社交媒體用戶虛假信息從眾傳播行為影響模型, Shim H 等[50] 選取分層線性回歸方法證實了同伴群體壓力對網絡欺凌態度和行為之間關系的調節作用; 宏觀視角的研究常采用社會網絡分析、聚類分析、仿真模擬、數學分析等方法, 如倪珍妮等[55] 運用網絡分析和聚類分析法探索了在線健康社區虛假信息傳播的網絡結構特征和用戶行為特征,洪巍等[56] 基于BA 網絡對網絡謠言傳播演化模型進行了模擬仿真。

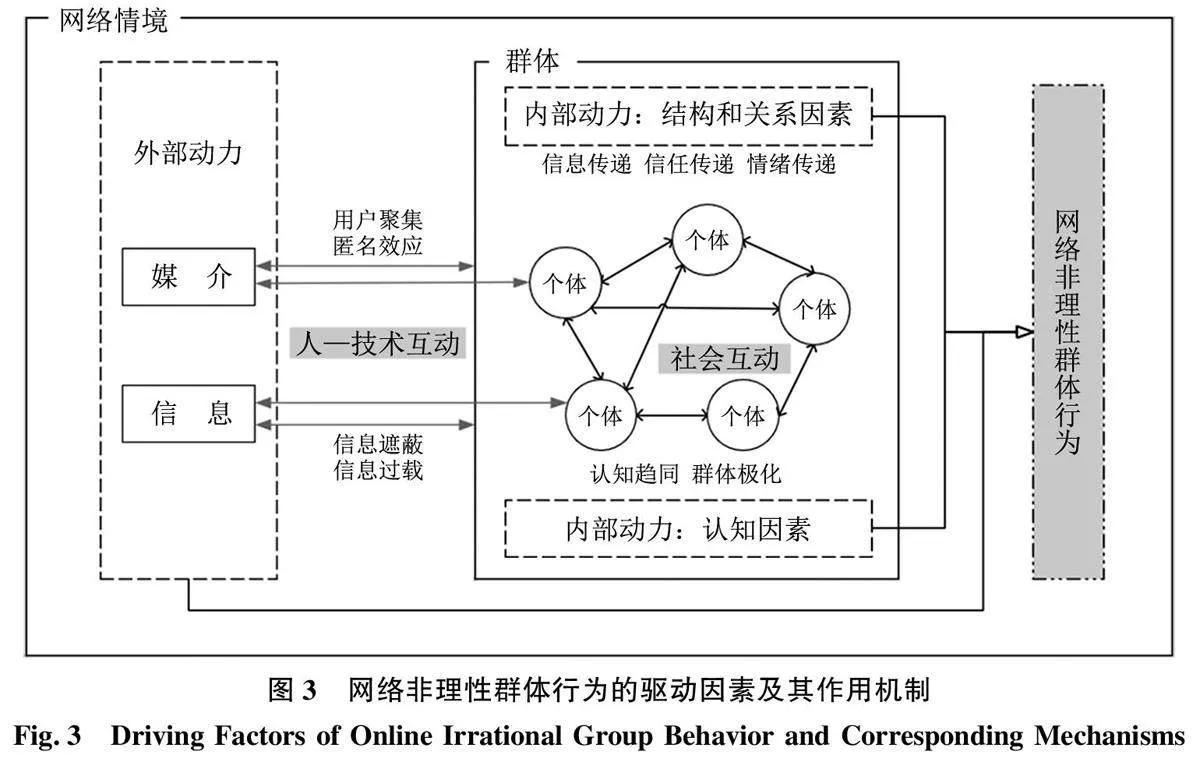

3.3網IRvZawstvhCU0SvOFxQaOQ==絡非理性群體行為的驅動因素及其作用機制

根據場域理論, 主體的行為受其外部環境和內部動力的共同影響[64] 。由前文分析可知, 網絡非理性群體行為的外部動力來自人—技術互動的過程,內部動力來自社會互動的過程。進一步地, 根據嵌入性理論, 包括網絡非理性群體行為在內的所有行為都緊密嵌入于人際關系網絡中, 受到所嵌入的網絡中各種因素的影響, 具體包含環境嵌入性、結構嵌入性、關系嵌入性和認知嵌入性等方面[65] 。結合網絡非理性群體行為這一具體研究對象來看, 可將其外部動力劃分為媒介和信息兩種環境因素, 內部動力劃分為結構和關系因素、認知因素。

3.3.1外部動力

媒介和信息作為外部驅動因素, 對網絡非理性群體行為的形成起著催化作用。從媒介因素來看,一方面, 社會化網絡平臺打破了社交的時空限制,為用戶的聚集與互動提供了基礎的媒介與場域。同時, 推薦算法等媒介技術通過收集分析用戶數據,為用戶匹配推薦其可能感興趣或者與其具有相似特征和偏好的其他用戶, 進一步促進了同質性用戶的聚集, 加大了群體極化、偏激情緒和非理性群體行為產生的可能性[63,66] 。另一方面, 互聯網媒介的匿名特點使用戶比現實生活中更不受約束和限制,易做出沖動、盲目的行為[45] 。總之, 媒介技術的群體匯聚作用是網絡非理性群體行為產生的前提,同時又與匿名效應一起推動了網絡非理性群體行為的形成。

從信息因素來看, 根據有限理性理論, 信息遮蔽和信息過載均會影響用戶的認知和判斷[6] , 導致其決策和行為不夠理性, 從而形成網絡非理性群體行為, 但二者對網絡非理性群體行為的作用機制有所差異。

一方面, 信息遮蔽會使人們無法獲取全面的信息, 從而產生認知和行為偏差, 最終導致網絡非理性群體行為[5] 。這種信息遮蔽既可能是用戶自己選擇性接收信息的結果, 也可能是由外界因素所致。信息繭房便是一種典型且主要的信息遮蔽表現形式,其演化的本質是從用戶選擇同質化到內容同質化,再到群體同質化的過程[67] 。用戶在這一過程中持續受到繭房的作用與影響, 而網絡非理性群體行為也相應地被不斷強化。在選擇同質化到內容同質化的階段, 人們對信息的偏好被推薦技術識別、放大,逐漸只能接觸到繭房中同質而片面化的信息, 產生思維局限、認知失真或扭曲, 極易由于情緒刺激與外部暗示而做出非理性意見表達或其他非理性行為[68-69] 。在演化為群體同質化的階段, 社交媒體中的交互功能使背景、態度、興趣和認知等方面相近的用戶可以聚集形成同質化群體, 而群體成員間持續交換同質信息, 進一步導致其認知和情緒在相互感染中走向極端, 從而在群體內部出現盲目從眾、謠言傳播等非理性行為, 在群體之間則可能因群際偏見與抵制而產生群體攻擊等行為[66,70-71] 。

另一方面, 當用戶面對的信息數量巨大、質量參差或真假混雜時, 其認知資源不足以有效處理和分辨所有信息, 便會產生信息過載的問題, 對用戶的認知、情緒和行為產生負面影響。具體而言, 當用戶信息過載時, 信息的沖擊致使其失去了充足的判斷力, 難以做出理性的選擇和決策, 容易因片面、虛假信息的干擾和刺激而做出盲目、過度反應的行為[72] 。有實證研究表明, 在新冠肺炎疫情中, 信息過載越嚴重的人越容易做出傳播虛假信息的非理性行為, 一是因為其缺乏甄別能力而信假為真, 二是因為其需要把接收到的信息轉發出去以減少信息過載帶來的壓力[73] 。

3.3.2內部動力

網絡非理性群體行為是個體間經過交互達成一致后行為的宏觀涌現, 其歸根結底產生于群體內部的社會互動[16] 。這種社會互動既包括信息、信任和情緒等多種要素在社會網絡中的相互傳遞與影響,也涉及個體間的相互參照與自我認知調整。根據嵌入性理論和現有文獻, 本文將從結構和關系因素、認知因素兩方面來闡述這些社會互動是如何導致網絡非理性群體行為的。

1)結構和關系因素

在社交媒體中, 用戶通過各種社交功能建立起彼此間的關聯, 這些關聯連接起來便構成了社會網絡。這種互動形成的社會網絡關系和結構是網絡非理性群體行為形成的重要因素。其中, 社會網絡關系涉及二元互動的頻率、強度和延續性等, 由此可被分為強連接和弱連接[74] ; 社會網絡結構的特征既包含網絡分布特征等整體網絡屬性, 又包含用戶在網絡中的位置角色等個體社會網絡屬性。

就社會網絡關系而言, 強連接和弱連接各有特點和優劣, 在網絡非理性群體行為的形成中發揮著不同的作用。弱連接能觸及更廣范圍的節點, 在信息傳遞上具備優勢; 強連接則多由具有相似特征的個體構成, 更適合傳遞信任和情緒[74-75] 。信息傳遞、信任傳遞、情緒傳遞是社會網絡關系影響網絡非理性群體行為的3 條關鍵路徑。信息傳遞方面, 由于強連接觸及的個體更可能偏好或關注類似的信息,他們彼此分享重復、同質的信息會進一步固化其既有觀點, 加之他們本就更可能具有相似的觀念態度,如此便容易造成其認知趨同乃至極化, 在受到誘因刺激時將可能產生網絡非理性群體行為[76] ; 而弱連接能夠在多個群體之間促進信息傳播, 當群體間建立起多條弱關系而組成寬橋時, 在社會加強效應的影響下, 一個網絡群體的非理性行為將可能擴散到另一個群體之中[77] 。信任傳遞方面, 相較于弱連接, 處于強連接中的個體之間信任感更強, 對彼此分享的信息接受度更高, 由此可能產生不加思考的非理性行為, 比如網絡謠言傳播[78] 。在情緒傳遞方面, 強連接聯結的個體間具有較高的相似度與熟悉度, 更可能捕捉與體驗到彼此的情緒而產生情緒感染[79] , 這種社會情緒互動在走向極端時將可能導致網絡非理性群體行為。

就社會網絡結構而言, 個體網絡屬性和整體網絡屬性均影響著網絡非理性群體行為。從個體網絡屬性來看, 用戶在社會網絡中的位置與角色特征經由信息傳播等途徑, 潛移默化地作用于用戶的認知、觀念乃至行為, 可能造成認知和行為偏差。比如,當用戶處于社會網絡邊緣地位時, 其獲取信息的權力較小、信息來源更單一, 因而容易出現意見強化的問題; 當用戶與意見領袖的社會距離較小時, 意見領袖憑借較強的社會影響力, 通過信息互動會加大用戶的意見偏向程度, 這些意見強化和偏向最終將在群體層面導致回聲室效應, 增加產生非理性行為的可能[80] 。從整體網絡屬性來看, 社會網絡的凝聚力、結構洞等結構特征會影響群體內的信息傳遞, 從而間接影響網絡非理性群體行為。如果社會網絡凝聚力較高或缺乏結構洞, 便意味著網絡存在冗余結構, 即網絡中的信息冗余度較高, 同一信息將經由不同傳遞路徑被用戶多次獲取, 這種社會強化可能使用戶群體受到足夠的鼓勵或刺激而去執行非理性行為[81-83] 。

2)認知因素

網絡群體成員通過不斷的社會互動, 在認知方面達成一致甚至走向極端化, 排斥一切不同的觀點,此時將十分容易受到誤導與煽動, 產生網絡非理性群體行為。這種群體認知偏差對網絡非理性群體行為的影響過程可以按照認知趨同、群體極化兩個階段來解構。

在認知趨同階段, 思想觀念各異的用戶置身于網絡群體之中, 會主動或被動地受到來自群體的影響, 逐漸趨向一致的認知, 形成群體共識。一方面,用戶會主動通過社會認同將自我劃分進特定群體中,通過與他人進行比較, 有意識地調整自身認知和觀念, 使之向所在群體靠攏, 而與其他群體有所區分[84-85] 。另一方面, 社會規范使得用戶被動接受群體帶來的認知和行為影響。在社會互動中, 個別人的可見行為促使了社會規范的形成, 這種規范為群體成員的行為制定了準則。當用戶感知到這種社會規范時, 將在群體壓力的作用下表現出符合規范的認知和行為狀態[86-87] 。

在群體極化階段, 實現認知趨同的網絡群體內部持續進行交流互動, 不斷強化既有認知, 同時抵制不同的信息和觀念, 進而便會走向極端, 最終產生網絡非理性群體行為。具體而言, 群體內大多數用戶都已持有與群體共識一致的觀點和態度, 他們之間通過傳遞信息和交換意見不斷相互影響, 彼此的認同感和同質性進一步強化其原本的認知; 而在接觸到有悖于自身認知的信息時, 則加以過濾和排除[88] 。對于所持觀點與群體共識不相符的其他用戶來說, 其出于群體壓力、沉默螺旋效應、從眾心理等原因, 會摒棄自己的原有認知或選擇不表達自己的觀點[89] 。由此, 群體內某種認知越發占據主導地位, 而其他不同觀點則淹沒消失于其中, 結果形成群體極化現象, 導致群體成員判斷力下降、思想偏激以及傳播非理性情緒, 從而驅動人們做出非理性的群體行為[90] 。

4結語

本文基于信息管理學科的視角, 界定了網絡非理性群體行為,深入剖析了其核心要素與特征, 在梳理研究現狀的基礎上, 綜合歸納相關理論基礎、研究視角及方法、驅動因素及作用機制, 形成了網絡非理性群體行為的理論框架, 為未來深入研究奠定了基礎, 也為及時防范治理網絡非理性群體現象提供了理論指導。

首先,從人—技術互動視角來看,先進技術的日益發展使網絡環境愈加復雜, 比如GPT 等大語言模型和社交機器人的應用實現了信息智能化、自動化生產與傳播, 帶來信息量劇增和虛假信息等問題, 在網絡非理性群體行為的后續研究和實踐中需考慮如何減輕信息和媒介對用戶的影響。一方面,應當從源頭入手, 加強對技術創新和應用發展的支持與引導, 通過算法透明度和可解釋性研究提高算法的公正性和可信度, 同時利用人工智能技術對網絡信息進行實時監測和審核, 保護用戶免受不良信息的影響; 另一方面, 應當加強用戶教育工作, 在信息素養的研究基礎上進一步深化算法素養、AI素養等研究, 開展面向人工智能時代、大數據時代的素養教育實踐, 加深用戶對算法的感知和理解,培養用戶辨別信息真偽、理性對待信息的能力, 提升用戶的技術風險意識和抵御相應負面影響的水平。

其次,從社會互動視角來看, 群體內部特定的關系結構和認知影響會引發網絡非理性群體行為,需要在未來研究和實踐中得到充分重視。具體而言,可以根據社會網絡結構、認知和態度上的非理性特征, 監控社交媒體內的輿情、群體情緒與互動關系,及時預警和干預網絡非理性群體行為。一方面, 應當構建風險預警指標體系與系統, 針對網絡熱點話題挖掘非理性特征詞, 構建話題漂移指數、異眾比率、態度中心等監控指標, 進行輿情情感強度測算,以便在網絡非理性群體行為產生之前, 預先干預群體內外的非理性認知和情緒的傳遞, 避免事態持續發酵; 另一方面, 對于已經產生的網絡非理性群體行為, 可以考慮從社會網絡結構等方面著手開展針對性的治理。比如, 在識別出存在非理性行為的網絡群體后,找出群體結構中發揮重要作用的關鍵節點(如意見領袖),借助其社會影響力引導群體共識,消解群體壓力, 將群體效應所帶來的負面影響轉化為正面影響。

最后,綜合來看,人類行為是多維度的, 本文借助社會信息學領域中社會技術互動網絡的觀點來剖析網絡非理性群體行為概念, 從外部動力(信息、媒介)和內部動力(結構和關系、認知)兩方面分析網絡非理性群體行為形成機制, 突出了該行為在信息資源管理領域中與其他學科領域研究的差異。同時, 基于嵌入性理論所搭建的理論分析框架使“嵌入”概念得到多元化發展,打破了既往研究僅從心理和社會互動等單一方面思考的局限性, 為聯合諸如心理學、社會學、經濟學等其他學科對網絡非理性群體行為進行更深層次、更多類型的研究打下良好基礎。未來研究者們可以相互借鑒, 用更多不同類型的理論從不同角度來探索網絡非理性群體行為。