海口地區大型真菌多樣性分析與資源評價

關鍵詞:大型真菌;多樣性;生態分布特性;應用價值

中圖分類號:Q949.32 文獻標志碼:A

海南以生態立省,又是全國生態文明試驗區之一。海口市是海南省省會,是海南省政治、經濟、文化和科技的中心,在全省經濟和社會發展中具有重要地位,其生態環境的穩定和改善,不僅直接影響到海南全島的可持續發展,對于整個華南地區,乃至全國的生態安全都具有重要意義。生物多樣性豐富程度是反映一個地區生態好壞的重要指標,大型真菌多樣性是其重要組成部分。

海南關于大型真菌的調查和報道主要在各大自然保護區和植物園進行,包括五指山、尖峰嶺、吊羅山、霸王嶺、黎母山、鸚歌嶺等[1-11],然而,海口地區卻只有零星學者進行了部分區域的調查。鄧春英等[12]對海南大學(包括儋州、海口海甸和城西3 個校區)進行大型真菌調查,獲得200余份標本鑒定出23 科60 屬88 種,但未明確海口大型真菌種類和數量。陳禮浪[13]報道了海口市木麻黃上木腐大型真菌50 種,程樂樂[14]報道了海口市棕櫚科植物上的大型木腐菌14 種。盡管對海口地區大型真菌有過一些報道,但所涉及的調查區域極其有限,同時也缺乏對整個地區大型真菌多樣性的系統分析和綜合評價。因此,系統調查研究工作還需要系統深入開展。

本研究以中國熱帶農業科學院菌物標本館(FCATAS)保存的標本和于2022 年在海口地區調查采集的標本為基礎,對海口地區大型真菌多樣性進行分析。以期探明該區域大型真菌物種多樣性以及資源情況,發現潛在的新物種、中國新記錄種,掌握其物種分布格局,發掘該區域的重要經濟價值菌類和新特有資源, 為其后續菌物資源保護和合理開發利用提供參考數據。

1 材料與方法

1.1 研究區域概況

海口市地處海南島北部,位于19°31N~2004N,110°07E~110°42E 之間,總面積達3126.83 km2。海口市地處低緯度熱帶北緣,屬于典型的熱帶海洋性氣候。年平均氣溫為24.4 ℃,年平均降水量為1696.6 mm,常年以東北風和東南風為主。區域內地形略呈長心形,地勢平緩。海口市有野生植物1980 種,海南特有種40 多種,藥用植物1200 多種。本次采集區域海拔在100 m 以下。海口市最高海拔在222.8 m,另外除部分山丘海拔高100 m以上,其他絕大部分海拔為100 m 米以下的臺地和平原,整個區域內海拔高差小。本次采集區域海拔在100 m 以下。

1.2 調查范圍

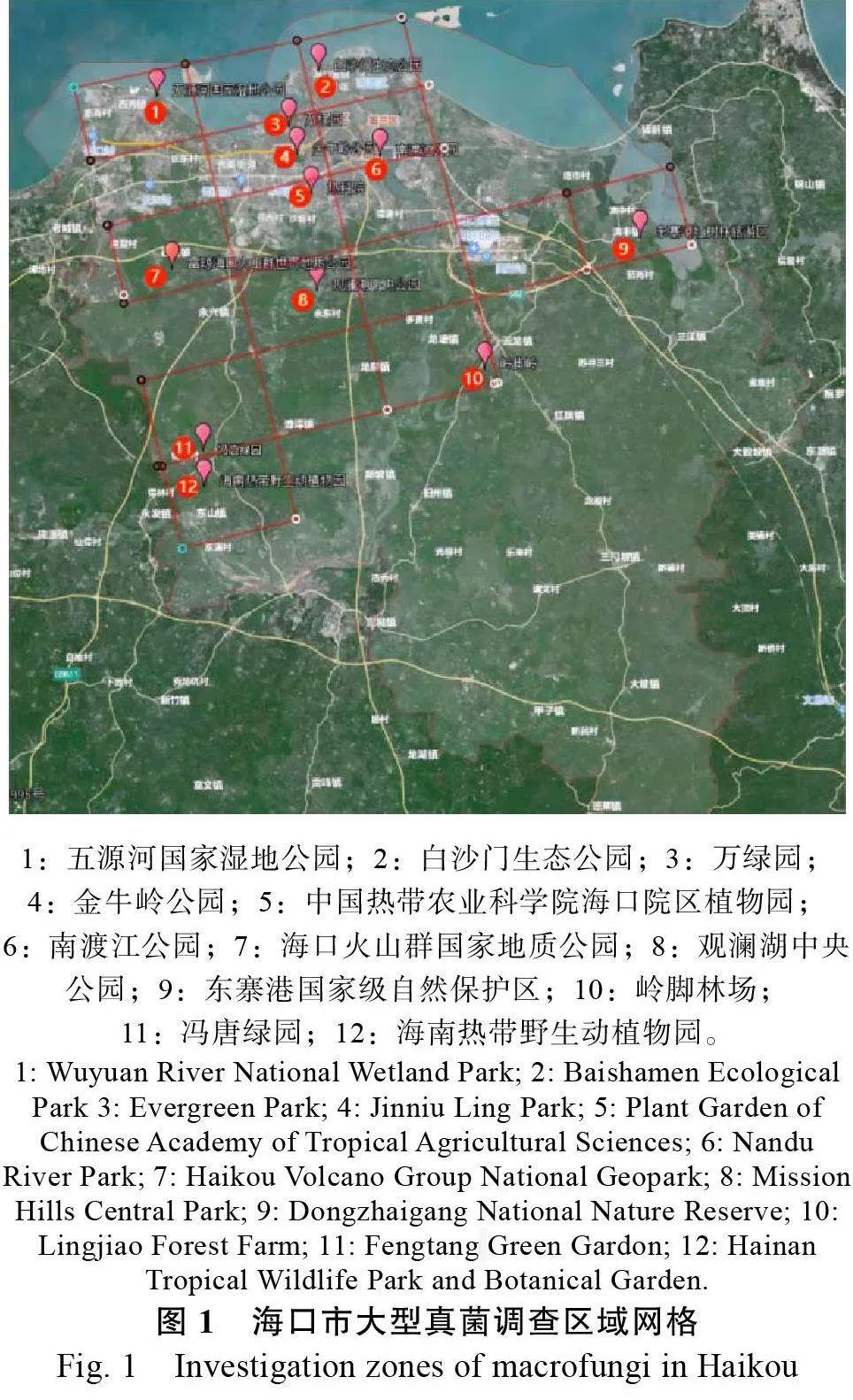

綜合考慮交通可達性、植被類型覆蓋度以及大型真菌分布地點,本次大型真菌調查區域主要設置在1 個國家級自然保護區、1 個植物園、5 個以植物為主的公園和5 個植被覆蓋度較好的區域,共12 個調查點。具體調查點為:金牛嶺公園、萬綠園、觀瀾湖中央公園、中國熱帶農業科學院院區植物園、白沙門生態公園、東寨港國家級自然保護區、海南熱帶野生動植物園、海口火山群國家地質公園、五源河國家濕地公園、馮塘綠園、嶺腳林場和南渡江公園(圖1)。

1.3 調查方法

野外調查采用踏查法。海口市屬于熱帶季風氣候,大型真菌子實體多發生在雨水豐富的5—10 月,特別是7—8 月。在大型真菌子實體生長季的起始至末期,每個調查點每月組織1 次調查采集,以獲取較為豐富的標本和全面詳實的數據。

采集時拍攝標本的生境照片,注意保持標本的完整性,可附帶一部分基質,并詳細記錄標本的生境及宏觀特征,如宿主,菌蓋的顏色、形狀、直徑,菌肉的顏色、氣味、傷變色情況,菌褶的顏色、密度、是否等長,是否有菌環及菌環生長的位置,菌柄長度、粗度、顏色、基部情況等。回到室內后挑選生長健壯的子實體進行菌種分離。水分含量大的標本先截取活體組織保存后將剩余標本烘干,水分含量少的標本自然條件下晾干。后裝入密封袋,置于?20 ℃冷凍2 周備用。

1.4 鑒定方法

采用形態學和分子生物學相結合的方法進行分類鑒定。根據大型真菌宏觀形態和顯微形態特征,參考其生態習性、產地環境、寄主等,結合相關文獻、著作等進行鑒定[5,7,15]。在宏觀方面,主要依據野外拍攝的原生態照片及記錄的宏觀特征,同時用超景深三維系統觀察標本的顏色、形態、質地、子囊殼結構、孔口突起狀況、子囊殼排列方式等宏觀形態。在微觀方面,將干標本置于ddHO、5%或10%KOH 溶液、Melzer 試劑、5%SDS、墨水等,利用激光捕獲顯微分離系統,觀察孢子的顏色、形狀、大小等,在Melzer 試劑中觀察孢子壁是否為淀粉質或糊精質等特征。

用CTAB 基因組提取試劑盒(北京艾德萊生物科技公司)提取標本的總DNA,針對不同目的片段(ITS 和LSU)選擇相應引物進行PCR擴增[16-17],產物送基因公司測序,獲得的序列在GenBank 數據庫進行比對。最后,綜合形態學和分子序列進行種類鑒定。

1.5 數據處理

根據材料數據進行科、屬、種統計分析,統計物種數目,計算其所占比例。食用菌、藥用菌、有毒菌鑒定參考卯曉嵐[18]、戴玉成等[19-20]、圖力古爾等[21]及WU 等[22]的方法。

2 結果與分析

本研究于2022年在海口地區共采集大型真菌標本378 份,目前鑒定至種級分類單元的有110種,隸屬于2 門10 目32 科69 屬。本次調查增新種2 個,中國新記錄種10 個,海南省新記錄種33 個,豐富了該地區大型真菌物種多樣性。

2.1 海口市大型真菌各科分析

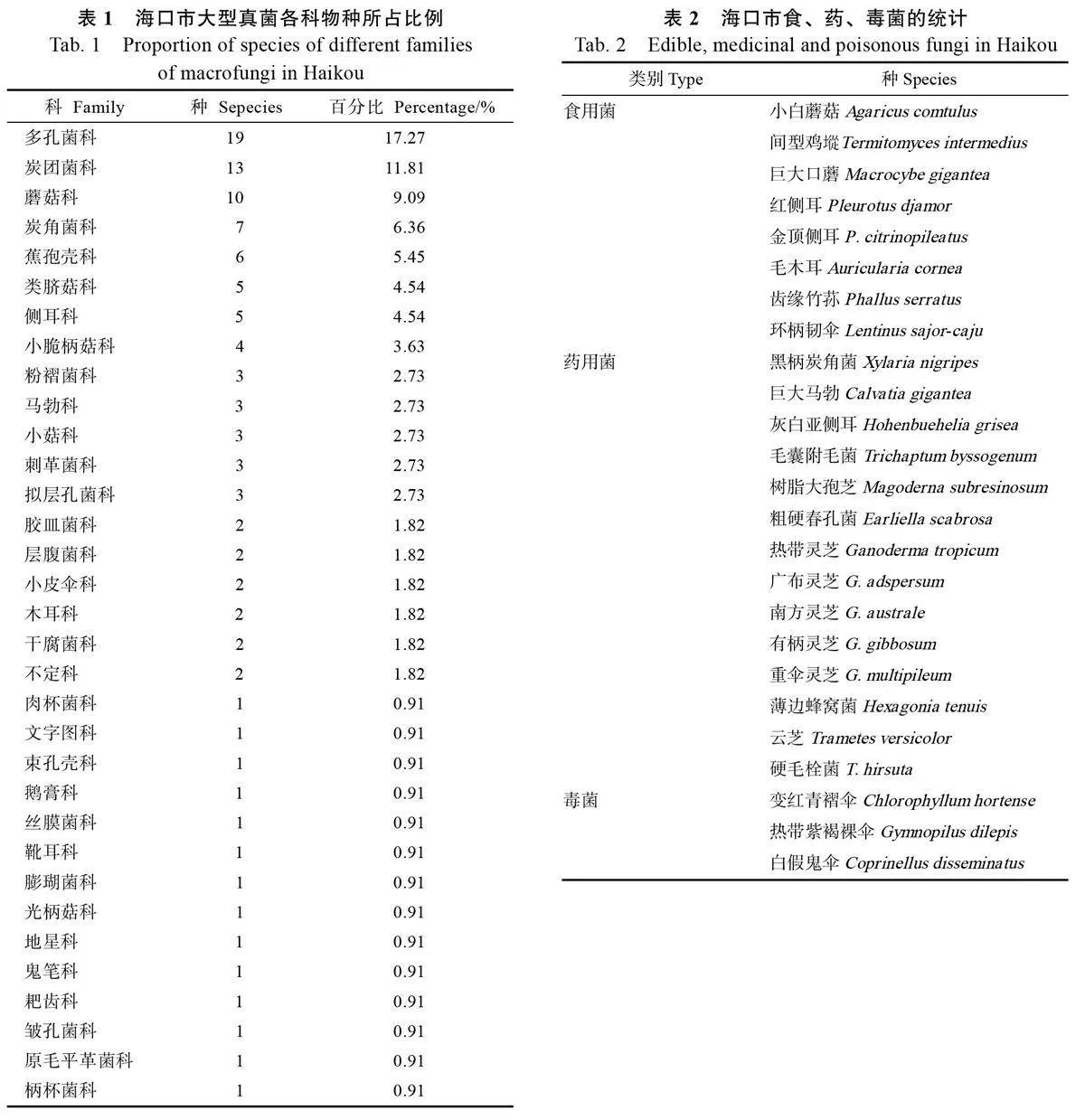

海口市大型真菌各科分布情況見表1。海口地區大型真菌優勢科屬明顯,優勢科有多孔菌科(Polyporaceae)、炭團菌科(Hypoxylaceae)、蘑菇科(Agaricaceae)、炭角菌科(Xylariaceae)和蕉孢殼科(Diatrypaceae)。

2.2 海口市大型真菌資源評價

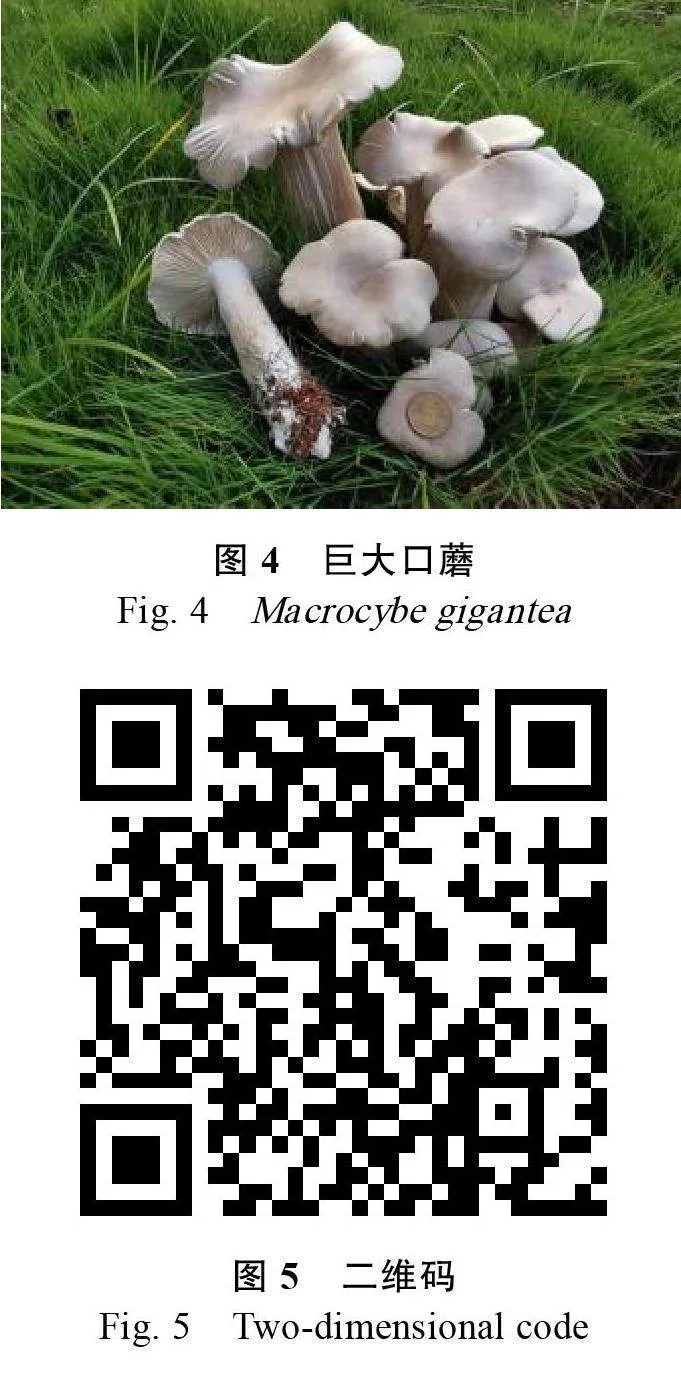

在發現的110種大型真菌中,食用菌、藥用菌和有毒菌類共計25 種,占總數的22.73%(圖2)。其中,包括食用菌8種、藥用菌14種和毒菌3種(表2)。

經過本次調查,發現海口地區有食用菌8 種,具有較好食用價值的種類包括毛木耳(Auriculariacornea)、巨大口蘑(Macrocybe gigantea)、齒緣竹蓀(Phallus serratus)、金頂側耳(Pleurotuscitrinopileatus)、紅側耳(P. djamor)、間型雞?(Termitomyces intermedius)等,其中毛木耳、巨大口蘑、長裙竹蓀、金頂側耳、紅側耳均可進行人工栽培馴化,具有很好的開發利用價值。在發現的14 種藥用菌中,有抗腫瘤、提高免疫力的重傘靈芝(G. multipileum)和南方靈芝(G. australe)[23-24];具清熱、消炎和治療肝病的云芝(Trametes versicolor);具清肺利咽、止血、抗菌、抗腫瘤、治療凍瘡的巨大馬勃(Calvatia gigantea)[25-26];具利尿、補腎、抗衰老的黑柄炭角菌(Xylaria nigripes)[27-28];具活血、抗菌、抗腫瘤的紅貝俄氏孔菌(Earliella scabrosa)[29-30]。3種有毒蘑菇,變紅青褶傘(Chlorophyllum hortense)主要引起胃腸嚴重不適,表現為惡心、嘔吐、腹絞痛、腹瀉[31];熱帶紫褐裸傘(Gymnopilus dilepis)為神經精神型毒素,食后2 h 出現頭暈、全身乏力、麻木等癥狀[32];據報道白小鬼傘(Coprinellus disseminatus)幼時可食,但老時有毒[15]。

2.3 海口市大型真菌新種、新記錄種統計分析

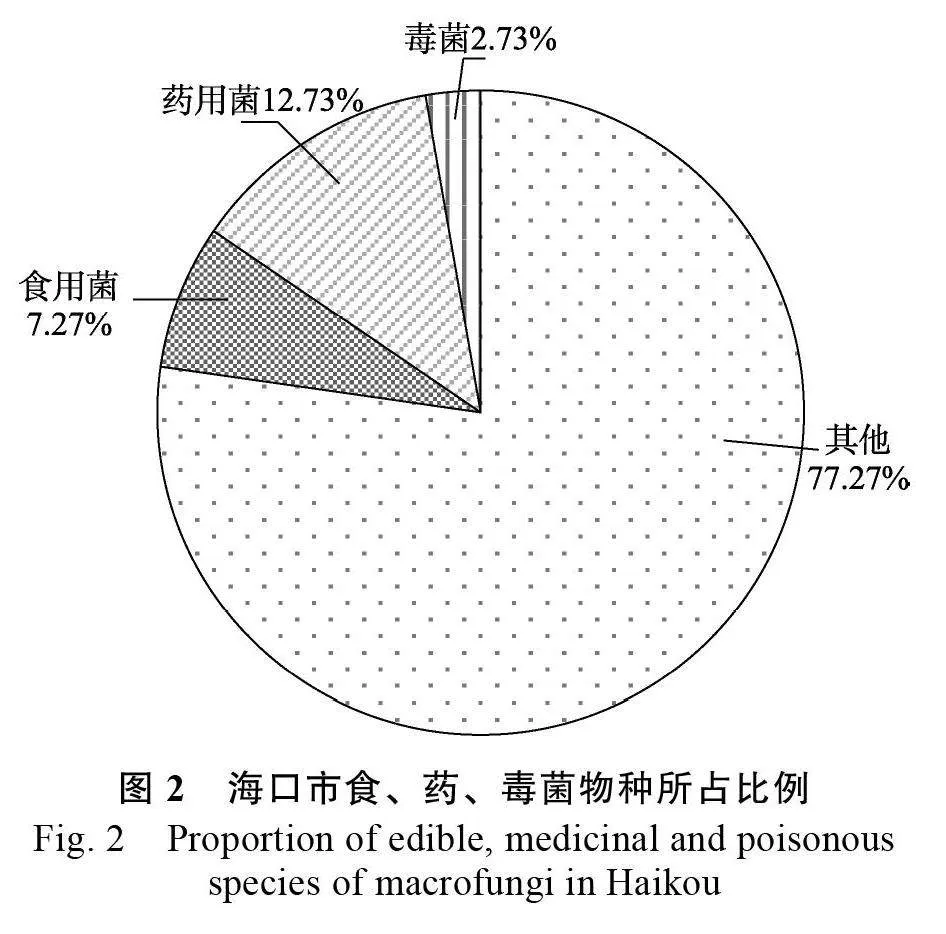

在鑒定的110種大型真菌中,發現的新種、新記錄種總計45種,占總數的40.91%(圖3)。其中發現炭角屬(Xylaria)和彎孢殼屬(Eutypa)新種各1 個;中國新記錄種10 種,分別為油斑彎孢殼菌(Eutypa guttulata)、柑橘生近彎孢殼(Paraeutypella citricola)、帚狀彎孢聚殼菌(Peroneutypa scoparia)、海綿蒙塔涅炭團菌( Hypomontagnella spongiphila )、紅炭團菌(Hypoxylon haematostroma)、擬芬德勒炭團菌(H.pseudofendleri )、鮑扎爾束孔殼菌(Lopadosto ma pouzarii)、西西里炭角菌(Xylaria sicula)、發光小菇(Mycena noctilucens)、熱帶膨瑚菌(Physalacriatropica);海南省新記錄種33 種,分別為微紅皺裂菌(Rhytidhysteron neorufulum)、三叉狀擬蕉孢殼菌Allodiatrype trigemina)、刺蕉孢殼菌(Diatrype spilomea)、小白蘑菇(Agaricus comtulus) 、古熱帶青褶傘( Chlorophyllum palaeotropicum )、布雷白環菇( Leucoagaricus bresadolae )、長角白環菇( L. scissus ) 、絲膜小蘑菇( Micropsalliota cortinata )、球囊小蘑菇(M. globocystis)、裘氏鵝膏(Amanita chiui)、圓孢靴耳(Crepidotus malachius)、布拉赫粉褶菌(Entoloma dichroum)、異色粉褶菌(E. bulakhae)、紫褐鱗裸傘(Gymnopilus purpureosquamulosus)、疣狀馬勃( Lycoperdon scabrum )、間型蟻巢菌( Termitomyces intermedius )、純白微皮傘( Marasmiellus candidus )、稀少裸腳傘(Gymnopus nonnullus)、無味裸柄傘(G. indoctus)、彎凸裸腳傘(G. gibbosus)、漸狹亞側耳(Hohenbuehelia angustata)、中華矮菇(Chamaeotasinica)、白黃小脆柄菇(Candolleomyces candolleanus)、繆斯擬鬼傘(Coprinopsis musae)、花狀脆柄菇(Psathyrella floriformis)、棍棒干朽菌(Serpula dendrocalami)、木生地星(Geastrummirabile)、有害紅皮孔菌(Pyrrhoderma noxium)、剛毛絲齒菌(Hyphodontia setulosa)、謙遜蘭氏孔菌( Ranadivia modesta )、白耙齒菌( Irpexlaceratus)、棗紅孔韌菌(Porostereum spadiceum)、膨脹大孔菌(Megasporoporia inflata)。

2.4 海口市大型真菌物種保護情況評估

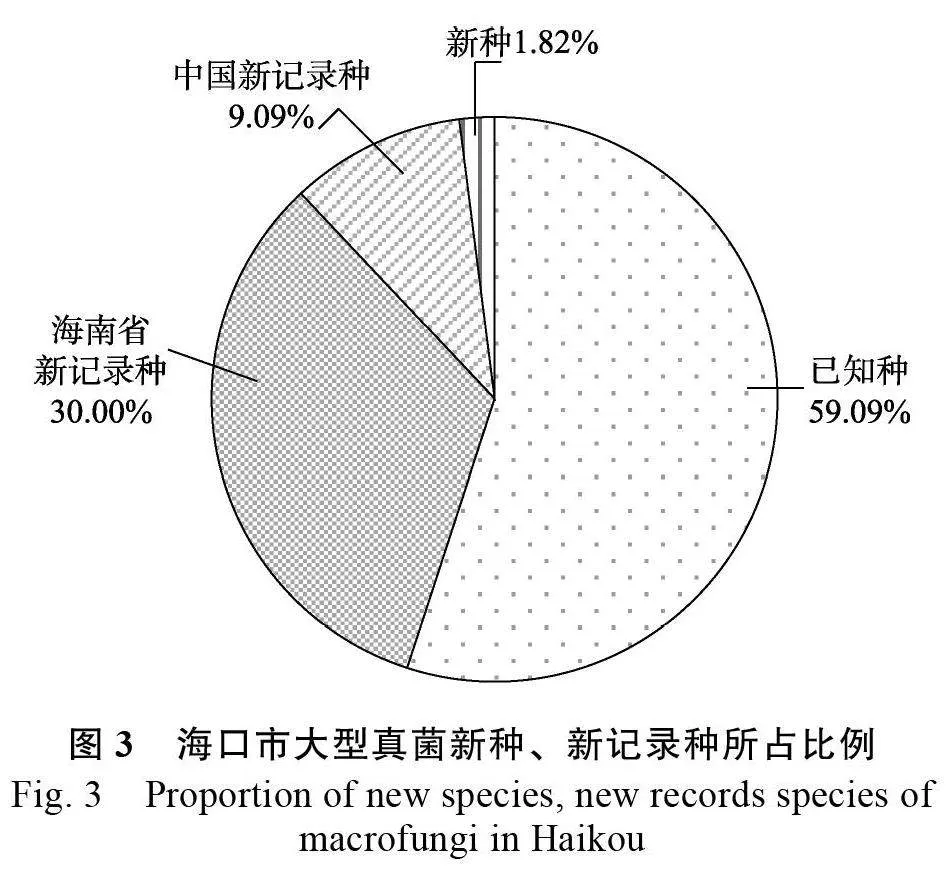

經調查評估,在海口市區域已知的110 種大型真菌中,有44 種在2018 年生態環境部和中國科學院聯合發布的《中國生物多樣性紅色名錄——大型真菌卷》中做了評估。其中,巨大口蘑(Macrocybe gigantea)(圖4)被評為近危(NT)物種,27 種被評為無危(LC)物種,16 種因數據缺乏(DD)而未做評估。掃描下方二維碼(圖5),可查看海口市大型真菌物種名錄。

3 討論

海口市各調查采集點植物以熱帶經濟樹種為主,如椰子、棕櫚、龍眼、荔枝、橡膠樹、菠蘿蜜、黃皮、橄欖、檳榔等,在部分區域有竹林和草坪。調查區域內大型真菌物種以腐生真菌為主。除了金牛嶺公園和馮塘綠園部分地區人為干擾較少外,其他調查區域受人為干擾嚴重,主要以土腐菌和木腐菌為主,共生真菌較少。海口區域內大型真菌多樣性組成中,以熱帶成分居多,兼有廣布種。熱帶成分以杏黃膠孔菌(Favolaschia calocera)、毛杯菌( Cookeina tricholoma )、布雷白環蘑( Leucoagaricus bresadolae)、滴淚白環蘑(L.lacrymans)、巨大口蘑(Macrocybe gigantea)、熱帶紫褐裸傘(Gymnopilus dilepis)、間型蟻巢菌(Termitomyces intermedius)、齒緣竹蓀(Phallusserratus)、熱帶膨瑚菌(Physalacria tropica)等,這些種廣布于南亞及東南亞地區[33]。

統計發現,海口市物種多樣性熱點區域主要集中在中部龍華區金牛嶺公園、中國熱帶農業科學院院區植物園和西部秀英區的馮塘綠園,發現的大型真菌種類分別9 目22 科35 屬43 種、7 目18 科26 屬31 種和5 目11 科17 屬21 種。而東部美蘭區東寨港國家級自然保護區植物主要以紅樹林為主,大型真菌數量極少,僅發現2 個種;瓊山區云龍鎮橡膠林下因人為干擾嚴重,無真菌種類與其形成共生關系,只有少數木腐生真菌。

在海口市區域發現的110 種大型真菌中,包括食用菌8 種、藥用菌14 種。但是調查發現,開發利用情況基本未開展。對發現的有柄靈芝(Ganoderma gibbosum)進行分離純化、馴化栽培出芝,經檢測,其子實體粗多糖含量和氨基酸含量達到赤芝(G. lingzhi)水平,可作為新的靈芝資源進行開發利用。

大型真菌多樣性是生物多樣性和生態穩定的決定因素之一,也是人類賴以生存的生物資源寶庫之一,其種類多,數量大,包括許多有益的食用菌、藥用菌、外生菌根菌及一些作為分解者的種類,在植物保護、可持續發展以及生態環境建設上占有重要地位,菌物多樣性的喪失會直接影響森林生態系統的協調和穩定[34-35]。菌物學家李玉院士提出大型真菌資源“一區一館五庫”體系,這對全面、持續地保護菌物多樣性及合理開發利用具有重要意義[36-37]。海南省自2022年批準熱區大型真菌“一館五庫”建設,該體系從資源調查采集、菌種分離馴化、活性物質篩選、遺傳基因資源篩選及資源信息共享等方面,全面推動海南省菌物資源的可持續發展。因此,組織開展對重點地區大型真菌種質資源的調查與收集,摸清我國菌物資源底數,加強珍稀和瀕危菌物資源保藏、保護、良種繁育及其生物轉化研究,建立區域特有食藥用菌種質資源庫,可為后續研究和開發利用提供標本材料和種質資源,對于該地區大型真菌的異地保護和可持續利用具有重要意義。