“新名詞”“外來語”與清末的“新詩”

摘要:第一次鴉片戰爭前后,表現新事物、新思想的“新名詞”“外來語”開始在漢語中出現。自19世紀70年代以來,近代報刊所刊登的表現上海洋場生活和國外旅行見聞的“新詩”中,已廣泛使用“新名詞”和“外來語”。通過對《申報》所刊“洋場新詩”和黃遵憲《日本雜事詩》中使用“新名詞”和“外來語”情況的分析,發現舊詩及其格律,已無法容納表現新事物、新思想的多音節新詞。“五四”文學革命以詩歌語言為突破口取得成功,是漢語詞匯發展變化的規律使然。

關鍵詞:清末 新名詞 外來語 多音節詞 新詩

引 言

中國近代自鴉片戰爭以來,隨著西方列強入侵和海禁開放,一方面,表現東、西洋新事物、新觀念的詞語不斷涌入;另一方面,國人自身的生活,也逐漸改變了固有的內容和節奏,這種變化也催生了新詞語的產生。不管是域外的影響,還是本土自身的演化,總之,中國人的生活,從物質到精神的各個方面都發生了巨大的變化。這種變化,必然要反映在語言中最富于變動性的詞匯這一要素中。

在一般人的印象中,中國文學語言的“現代化”,理應是“五四”文學革命的結果和最突出的特征。但事實上,晚清文學創造、引進和運用新詞的數量、范圍,遠超“五四”新文學:

現代漢語詞匯的發展并不是北方文學傳統簡單地加上五四運動革新派的現代觀念而自然產生的結果,它是早在19世紀就開始演變的更為復雜而漫長的過程的產物。這一發展過程中的缺一不可的主要組成部分就是:用各種方言寫的文學著作、明清小說、晚清文學、日本科技著作、19世紀的各種文章及西學譯著。[1]

1959年出版的《五四以來漢語書面語言的變遷和發展》一書,也認為“漢語詞匯從清代的洋務運動起就有了劇烈的變動”,“五四以后漢語詞匯的變動是在五四以前這個劇烈變動的基礎上形成的”。[2]

王力在《漢語史稿》中,也指出并強調,清末產生的現代漢語新詞,比任何時期都多:

鴉片戰爭以后,中國社會起了急劇的變化。隨著資本主義的萌芽,社會要求語言工作上需要的新的詞和新的語來充實它的詞匯。特別是1898年(戊戌)的資產階級改良主義運動前后,“變法”的中心人物和一些開明人士曾經把西方民主主義的理論和一般西方文化傳播進來,于是漢語詞匯里需要增加大量的哲學上、政治上、經濟上、科學上和文學上的名詞術語。[3]

上述學者近乎一致地認為,漢語詞匯在清末既已發生了劇烈的變化,“五四”新文學的詞匯,是在晚清漢語詞匯變化的基礎上形成的。

所以,分析晚清文學使用“新名詞”和“外來語”[4] 的情況,是我們從語言角度研究中國文學由“古典”到“現代”發展演變內在關系的具體而微的載體。

一般來說,“新名詞”的使用,首先是在新聞報刊中開始,然后逐漸進入文學領域。晚清早期文學中出現的“新名詞”,多在數年或數十年前的報刊中已出現。這些報刊中出現的“新名詞”,從首次使用到進入文學作品,有的較快,有的經歷了相當長的時間。從整體上來看,晚清以來文學中“新名詞”的使用,與晚清以來中國改革的三個階段基本同步,即依次為“器物新名詞”“制度新名詞”和“思想新名詞”。

詩是中國文學傳統中的“正宗”,正由于這樣的地位,它們具有很強的保守性。但面對數千年來未有之大變局,晚清的詩壇也在走向分裂和變化。一方面是固守傳統,另一方面是求新求變。求新求變的跡象之一,便是睜眼看世界,用“新名詞”表現這個劇烈變化中的“新世界”。

一、《申報》中的“洋務新名詞”

與“洋場新詩”

晚清文學中最早出現的,是表現洋務運動的“新名詞”。這在表現上海租界十里洋場近代物質文明的新題詩中,頗為多見。洋場洋物之新奇,有詩為證:“奇貨蜂屯尊鬼物,珍饈狼藉雜膻腥。”“天工人代巧難侔,競說洋涇足勝游。”[5]

有學者認為:“以新名詞術語入舊體詩,清末黃公度試之最早。”[6] 這其實是不準確的。1872年創辦于上海的《申報》,時人說它“語搜新異”,確實道出了它在使用“新名詞”方面敢為人先的勇氣。不論是對新事物的宣傳、報道,還是率先將其作為文學的表現對象,恐無出其右者。伊格爾頓指出,在各種文化中,普遍存在對詩歌語言措辭的吹毛求疵:“許多措辭之所以會被認為不適合于詩,或許是因為它們太‘低俗’(low)了。這種審查延續到了20世紀:許多喬治時代的詩人,不會考慮在他們的作品中使用諸如‘蒸汽機’或‘電報’這樣的詞語。”[7] 這說明,無論中西,“新名詞”的入詩,最初都會遇到阻力。

《申報》上的作者以“新名詞”入詩,比黃遵憲的《日本雜事詩》至少要早5年。

1872年5月29日,《申報》創刊不足一月,就刊登了未署名的狀寫西洋景的《滬北西人竹枝詞》[8],其中四章用“新名詞”寫洋場新物。我將其中使用“新名詞”的詩句摘錄如下:

租界魚鱗列國分,洋房樓閣入氤氳。地皮萬丈原無盡,填取申江一片云。

淡紅漂白堊泥工,百葉窗開面面風。更有三層樓檻好,迎涼快坐月明中。

筵排五味架邊齊,請客今朝用火雞。卑酒百壺斟不厭,鱗鱗五色泛玻璃。

面似烏龍足炫奇,黑衣翻映漆光雌。無由偏愛修容飾,香水如油擦兩頤。

杵急鐘樓報祝融,赤衣光奪滿場紅。騰空百道飛泉瀉,機器新成滅火龍。

客來海上見聞多,風景歐洲問若何。聊撰小詩編異俗,墨池幽怪伏蛟鼉。[9]

作者有明確的意識,他的詩作是表現“西洋景”的,即所謂“編異俗”。詩中寫到的新事物包括西洋建筑(租界、洋房、百葉窗)、飲食(火雞、啤酒)、化妝品(香水)和消防器材(滅火龍)。

緊接著第二日,即1872年5月30日,《申報》刊載了《續滬上西人竹枝詞》,詩中使用“新名詞”的詩句如下:

顯微小鏡制偏精,方寸洋箋折疊平。暗拓小窗閑把玩,牛毛人物太分明。

舉頭鐵索路行空,電氣能收奪化工。從此不愁魚雁少,音書萬里一時通。

當街高矗自鳴鐘,十二聲敲度遠風。忽聽炮聲齊舉首,一輪紅日正當中。

氣攝空中鐵匣沉,表隨天意換晴陰。是誰盡泄蒼穹秘,寒暑針兼風雨針。[10]

詩的開頭即道:“西洋賈舶日紛馳,風俗歐洲認往時。廣得新詩當小記,瀛壖聞見愈矜奇。”作者自覺到他寫“西洋賈舶”“歐洲風俗”的這類詩,是用來記錄洋場新奇事物的“新詩”。

我們看《申報》早期的這些以“新名詞”來寫西洋器物、風俗的詩,其實早已具備了梁啟超在17年后(1899年)所倡導的“詩界革命”必備“三長”之二(“新意境”“新語句”)。這些詩,也要比梁啟超所批評的他同輩中喜用“新語句”的夏曾佑、譚嗣同等早得多。

1872年8月1日,《申報》發表了海上忘機客的《上海小樂府》:

歡愛碧桃花,儂歌白團扇。電線蟄海底,往來誰得見。

琉璃莫作鏡,火油休爇燈。但照見郎面,不照見郎心。

明月不長明,好花不是好。怪煞輕氣球,隨風會顛倒。

昨夜錦上花,今朝途中棘。鐵廠生郎心,機械安可測。[11]

該詩其一、三、四各有一“新名詞”,不管作者的比喻是否妥帖,但讀者起碼可知所寫為何物。但其二寫“電燈”,作者煞費苦心地以“琉璃鏡”“火油燈”作比,讀者還是很難猜測到所寫為何物。盡管如此,該詩在表現領域的開拓和意象的創造上,頗有新意。《申報》編者稱贊其“古意新聲”;文學史家阿英說它“混‘機械’與‘歡愛’于一爐,為機械入詩之早期佳制”[12],頗具文學史意識。

時隔不久,8月12日《申報》又刊登了龍湫舊隱[13] 的《洋場詠物詩》[14] 四首,其所詠“馬車”“地火”“電線”“輪船”,均是西洋新器物。

上述洋場四物,仿佛成了滬上文人的新寵,經常出現在他們的筆下。9月4日,滇南香海詞人《洋場詠物詞四闋調倚沁園春》,分別歌詠“地火”“電線”“馬車”“輪船”。9月13日,苕上野人的《申江雜詩》中有“無端地火通宵照”句。

1873年1月24日,《申報》發表了陳荔秋《游歷美國即景詩二十八首》,寫他在域外所見各種新奇事物,直接使用“新名詞”的有如下幾首:

火車牽率十車行,方木勻鋪鐵路平。八十輪開如電閃,云山著眼不分明。

鐵線交加電氣竿,密于蛛網冒林端。居民各自知珍重,不覺長途設立難。

二百間房客舍寬,樓梯路曲似蛇盤。征軺五換憑搖撼,煤氣燈殘寢未安。

千章綠樹蔭青蕪,槍廠宏開氣象殊。九百畝中機器備,翻新花樣各形模(四北嶺非爾洋槍廠)。[15]

分別寫到“火車”“鐵路”“電線”(“鐵線”“電氣”)、賓館的“煤氣燈”和“槍廠”的“機器”。

1874年6月11日《申報》所刊以湘甫《滬游竹枝五十首》,所寫新事物更多,除了表示新事物“百貨”“機器”“電報”“火輪”“輪船”“小表”“新聞”,還出現了表示新職業、新機構、新行為的“糠擺渡”(comprador的音譯詞,又譯為“康白度”,葡萄牙語來源的外來詞,即后來所謂“買辦”)“通商”“經紀”“洋行”“傳播”“禮拜”:

吳淞口子犬牙排,防海當年筑炮臺。一自通商都撒去,隨波輕送火輪來。

百丈高樓掛繡旗,畫橈小艇集江湄。更聞海角嗚嗚起,便是輪船欲到時。

百貨如山任品題,當行何必更居奇。中無牙儈誰經紀,鈐客紛紛走不疲。

機器全憑火力雄,般般奇巧奪天工。一條電報真難測,萬里重洋瞬息通。

懸腰小表轉金輪,巧比銅壺刻漏真。相約只憑鐘幾點,不勞子午算時辰。

糠擺渡名不等閑,寧波幫口埒香山。逢人自詡瓜瓜叫,身列洋行第幾班。

中外無非率土臣,殷周損益本相因。如何我亦忘正朔,禮拜隨人拾指輪。

蛇影杯弓事有由,丑聲傳播實堪羞。勸君動止須周密,一紙新聞速置郵。[16]

同年10月17日,苕溪洛如花館主人《春申浦竹枝詞》中,有兩首涉及“申報館”和“洋行”,用了“新聞”“洋行”和“康勃渡”等“新名詞”:

晨起新分匯報來,齊東野語費疑猜。立言畢竟推申館,一樣新聞兩樣才。

人心反古尚奢華,酒地花天興不賒。最是洋行康勃渡,更多通事業絲茶。[17]

11月4日,苕溪洛如花館主人又在《續春申浦竹枝詞》中寫到“江南制造局”及其附設的“廣方言館”和“西洋鏡”“天氣燈”:

器機鐵廠匠云屯,總辦馮公屹立尊。學貫中西彥群集,方言館里拜雷門。

(制造局總辦馮卓云觀察,方館山長許雷門孝廉。)

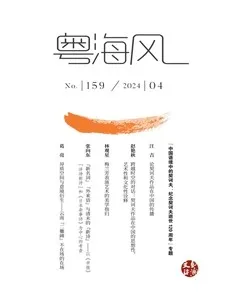

鬼工拍照妙如神,玉貌傳來竟逼真。技巧不須憑彩筆,霎時現出鏡中人。

西洋鏡片古來稀,洞里乾坤借顯微。紙上樓臺形畢現,錯疑縮地到蠻畿。(西洋鏡來自外國,純用拍照法,盡屬海外名區,足新眼界。)

天氣新燈十里明,瀛寰各島盡知名。紫明供奉今休羨,自有通宵徹夜檠。(新制天氣燈來自英吉利,其光可達十二里之遠,通宵不滅。)[18]

這里不僅將洋務運動時期才成立不久的機構“江南制造局”“方言館”及其新官職名“總辦”寫入詩中,還用自造的新詞“西洋鏡”(即照相機)“天氣燈”“拍照”來表示這些舶來品及其對它的使用。

12月21日的《續春申浦竹枝詞》中,除了新出現的娛樂場所“跑馬場”“拋球館”(即“保齡球”館)外,還有因應近代通商和外交而出現的“領事館”及外交從業人員“領事”,以及因上海的半殖民地化而出現的“租界”“會審公廨”(又稱“會審公堂”)“巡捕”等:

高建牙桿掛彩旗,各邦領事壯威儀。西官亦有提刑目,皋使轅從海外移。

(洋場有各邦領事公館,又英國按察司行轅。)

巡捕拘人卻奉公,問官底事若裝聾。雖無六月飛霜獄,律法中西總不同。

(租界遍設巡捕,嚴緝奸宄,解由華洋會審公廨訊斷,每見聽訟時,中官商決于西員居多。)

拋球才罷又跑船,舟樣如梭水面穿。石火電光回一瞬,疾于插翅奮飛還。

(洋人遍開拋球館,閑時以作賭樂。至于浦中跑船,定于春秋二季以博勝負。)

年年賽馬在春秋,綠耳華騮迥不侔。一霎如飛幾十里,爭看駿骨占鷔頭。(西人筑跑馬場,每逢春秋佳日,賭賽馳騁,以先到□門者為勝。富商巨賈一擲千金,極豪華行樂之盛。)[19]

1878年2月28日,廿三間屋舊主人的《戲擬望江南調三十闋》,用“地球”“鐵廠”“煤火”“百貨”“火輪船”“書館”“招商局”“貿易”“馬路”“洋場”“地火”“電線”“洋樓”“煙館”等“新名詞”,盡寫滬上繁華景象。

1882年9月6日,滬上孫云崗有《自來水電氣燈》兩首:

清水涓涓四處通,新成巧制羨良工。源流遠運池先筑,冷熱雖分派自同。(自來水可分冷熱兩種,嘗見西國家用面盆上有冷熱水各一管,其法由冷水管中通旁一管,經過鐵灶,其水即熱)樓結七層資挹注(予前在美國紐約埠客館時,見七層樓上亦有自來水者),機經一轉瀉玲瓏,滬江今得甘泉飲,萬姓應歌惠澤洪。(右自來水)

德創電燈移海上(電燈創制始于德國)

幾疑皓月夜常明,舒光端借機輪轉。運氣都由鐵線精,獨與星球爭燦爛。

獨與星球爭燦爛,羞偕煤火共縱橫。亭亭玉焰當空照,從此同欣寰宇清。[20]

通過上面例舉的作品,我們可以得出一結論:“新器物”必須要由“新名詞”來表示,才能使人易解。否則用舊詞寫新物,讀者如猜謎。前述陳荔秋《游歷美國即景詩二十八首》中四句:

絲抽經緯上絨機,羊毳茸茸滿地飛。

終日七襄輸迅速,何虞卒歲賦無衣。

珠聯璧合山房《春申浦竹枝詞》中四句:

式仿東洋巧制新,車聲轆轆任飛巡。

可憐背挽無多力,為勸游人莫認真。

因詩中未有表示該詩所寫對象的“新名詞”,讀者實難猜測所寫為何物。若用“紡紗廠”“東洋車”(或“人力車”)來敘寫,便一目了然。

《春申浦竹枝詞》“最是洋行康勃渡,更多通事業絲茶”句中,用表示中國固有舊職業的“通事”一詞來比附“康勃渡”,一方面使人略知所比附的新詞的含義,但另一方面也有將“康勃渡”的含義同化之嫌。在清末很多使用“新名詞”的舊體詩中,往往要以加注的形式,才能說明所狀寫的新事物、新思想,這一現象非常普遍。下面將要分析的《日本雜事詩》,其普遍采用詩后加注的形式,實為詩中用“舊名詞”寫“新事物”,不得已而采取的補救辦法。

二、從黃遵憲《日本雜事詩》

看“新名詞”入詩的困境

黃遵憲(1848—1905)是清末在文學中由使用“器物新名詞”向“制度新名詞”過渡的一個重要人物。他的《日本雜事詩》是向國人介紹“明治維新史”(即《日本國志》)的“副產品”,而《日本國志》意在“網羅舊聞,參考新政”,所以他的雜事詩中自然就有許多“制度新名詞”。當然,黃遵憲在《日本雜事詩》之外的其他詩作中,使用“新名詞”的也不少。但為了論述的方便,這里僅以《日本雜事詩》使用“新名詞”的情況來做分析。

《日本雜事詩》作于1877—1890年間,正是作者赴日本和歐美任外交官期間。《日本雜事詩》1879年的“同文館聚珍版”收154首詩,后經增刪修訂,于1900年由長沙富文堂重刊,擴至200首。作者1882年在贈友人的詩里,自稱他的雜事詩是“新詩”(“海外偏留文字緣,新詩脫口每爭傳”[21])。他的“新詩”究竟新在何處,其中一個很重要的因素,就是“新名詞”(梁啟超所說“新語句”)入詩。

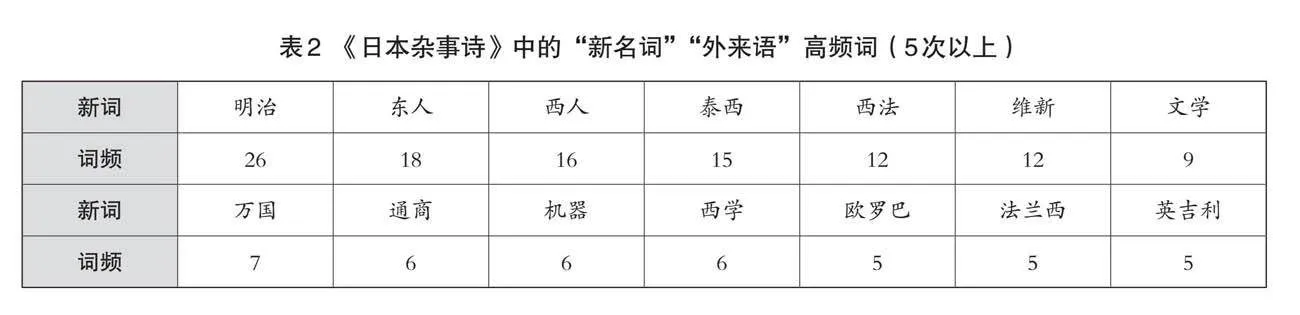

通過上面的統計,我們可以看出黃遵憲在雜事詩中使用“新名詞”和“外來語”的幾個特點和趨向:

一是使用較多的新詞,依次為文化教育(38)、政治法律(28)、經濟(24)、科學(21)、器物(14)、地理(13)。這既反映了從洋務運動到戊戌變法這一時期,改革者關注的重點由堅船利炮、聲光化電等物質文明,轉向政治改革、教育普及和思想啟蒙的總體趨勢,同時,也顯示了黃遵憲作為一個“維新運動家”和“啟蒙主義者”,他所關注的核心問題是文化和政治。

二是就單個新詞的使用頻次來看,使用頻次最高的為“明治”,其余使用10次以上的依次為“東人”“西人”“泰西”“維新”“西法”。使用5次以上的分別為“萬國”“通商”“機器”“西學”和大洲名、國名。這些高頻詞中,“東人”“西人”“泰西”原本是古漢語詞(前二者出自《詩經》),在近代被用來指日本人和西洋人。這些表現世界地理概念的“新名詞”,反映了近代以來中國被卷入全球化進程以后,作家視野的擴大和文學題材領域的開拓,即是作者所謂“吟到中華以外天”,這是古代文學中未曾出現的景象。因為《日本雜事詩》本來是用詩的形式向國人宣傳日本維新變法的,所以,“維新”和“明治維新”兩詞在詩中特別亮眼。由于明治維新本身是向西方學習的一場改革,所以雜事詩中“西法”“西學”也有較高的頻次。“文學”[22] 也成為高頻詞,說明作者對文化教育和思想啟蒙的重視。而“通商”“機器”成為高頻詞,則說明全球貿易和西方現代科技對日本的深刻影響。

三是從詩歌文本和“小注”使用新詞的比例來看,雖然雜事詩總共使用了147個新詞,但入詩的只有21個,其余126個都在“小注”中。也就是說,如果只讀黃遵憲的詩歌文本,我們看到的新詞是比較少的[23]。梁啟超1899年在解釋黃遵憲的《今別離》等有“新意境”而少“新語句”時說:“蓋由新語句與古風格,常相背馳。公度重風格者也,故勉避也。”[24]“新語句”與“古風格”的沖突,不僅是黃遵憲個人創作“新詩”時遇到的難題,也是梁啟超“詩界革命”理論本身固有的悖論——“新意境”要靠“新語句”來狀寫,但“新語句”又難入“古風格”。

所以,為了不破壞“古風格”,黃遵憲在詩句中有條件地使用“新名詞”。如他這樣寫作為日本現代化成果的“消防局”:

照海紅光燭四圍,彌天白雨挾龍飛。才驚警枕鐘聲到,已報馳車救火歸。[25]

詩中還是“紅光”“白雨”“燭”“龍”“警枕”“鐘聲”“馳車”這些傳統意象,若不是詩后“小注”使用“消防局”這一新名詞作解釋,真使初讀者如墜五里霧中。

其他如表現東、西洋新技術、新事物的“照相”“人力車”等詩篇,也大抵如此:

鏡影娉婷玉有痕,竟將靈藥攝離魂。真真喚遍何曾應,翻怪桃花笑不言。[26]

滾滾黃塵掣電過,萬車穀擊復竿摩。白藤轎子蔥靈閉,尚有人歌踏踏歌。[27]

這兩首詩,也全靠詩后“小注”中的新詞“人力車”“東洋車”“鏡寫真”等解釋,才使讀者明白詩中所寫為何物。

黃遵憲是一個熱心表現新事物的詩人,他早年既大膽提倡以“流俗語”入詩。那么,他為何寧肯將更多的“新語句”用在“小注”中而不用在詩句中呢?

這里我們首先應該理解,黃遵憲畢竟是一個從清末“詩界革命”到“五四”“詩國革命”過渡的人物。他是一個亦新亦舊、集新舊于一身的詩人:“凡新而稍知存古,與夫舊學而強欲趨時者,皆好公度。”[28] 且不說黃遵憲的新學詩在思想內涵上對“西人風雅之妙,性理之微”的表現如何,至少在語言形式上,他難以突破五七言的“古風格”。這在黃遵憲使用“新名詞”的詩句中表現尤為明顯。

雜事詩第八十四首寫天主教在日本的傳播歷史,有“今日鑄金懸十字,幾人寶塔禮耶穌?”我們通過后一句中的外來語“耶穌”,猜測前一個舊詞“十字”可能指“十字架”,果然“小注”說“鑄十字架耶穌像于鐵板”。那么,我們要問,作者為什么在詩中不直接用新名詞“十字架”,又通過注解的方式說明其“十字”即指“十字架”呢?在漢語中“十字架”是一個新名詞,但“十字”則是古漢語舊詞。

我們知道,漢語詩歌的押韻、平仄、對仗以及五七言的字數限制,在很大程度上與其詞匯多為單音節詞的語言特點有關。而近代以來,不論是本土自造的新詞,還是來自東、西洋的“外來語”,多為雙音節以至五、六音節的多音節詞。對于五七言古詩而言,一句中若有一個三音節詞以上的詞,就很難做到嚴格的對仗、押韻(古詩中有用譯自佛教術語三音節詞的詩,如“溪聲便是廣長舌,山色豈非清凈身”,近代“新詩”中也有“喀私德”與“巴力門”這樣對仗比較工整的,但不多見)。

若前一句末尾用三音節詞“十字架”,則使本句變為八言,且無法與下句的“耶穌”形成對仗。同樣的情況也出現在雜事詩第三十二首:“議員初撰欣登席,元老相從偶踦閭。”該詩是寫日本議會制度,根據“小注”和《日本國志·官職志》的解釋,“議員”是指府、縣等地方議會的議員,“元老”是指中央議會的成員,即“上議員”。為了和“議員”形成對仗,作者便將下句中表示“元老院”的這一外來語去掉一個字。殊不知“元老”是一個古漢語中早有的舊詞,它和“元老院”中的“上議員”風馬牛不相及。于是,作者只好在“小注”中注解道:“太政官權最重。后設元老院,國有大事開院議之。”我們讀了“小注”,才知道此“元老”非彼“元老”。

在這里,我們看到黃遵憲雖然用心良苦,但還是很難言盡其意。主要的困難在于,既要顧及新詞如何與舊詞匯體系的諧調,又要處理舊風格如何接納越來越多的多音節新詞。通過以上分析可以看出,漢語詞匯中多音節詞的日漸增多,使得它和“舊風格”之間已無調和的余地。詩歌要用“新語句”表現“新意境”,就必須打破“舊風格”(而不是入“古風格”),就必須打破對仗、押韻、平仄、五七言的字數限制等。

結 語

清末“新詩”中廣泛使用以“新名詞”注解“舊意象”的形式,說明中國詩歌的舊形式、舊風格,已經到了它所能表現和承載“新意境”“新語句”的極限。

對這一極限的突破,只能等待“五四”文學革命了。“五四”“詩國革命”[29] 中對舊的詩詞格律的擯棄,對自由詩體的提倡,實在只不過是使中國新詩的寫作適應了漢語詞匯(尤其是“新名詞”“外來語”)多音節化的發展規律和趨勢。“詩界革命”的失敗和“詩國革命”的成功,說明文學形式的變革,必須遵循語言發展變化的規律。批評家兼詩人的黃維樑,對舊詩無法容納多音節的現代漢語新詞,曾有精彩的現身說法。他說,要把他“某日下午,上完現代文學的課,從沙田的香港中文大學開車到香港島那邊去途經獅子山隧道、窩打老道、公主道、海底隧道、告士打道,又打從維多利亞公園經過。在路上,汽車內的收音機正播出柴可夫司基的《胡桃夾子組曲》,非常悅耳動聽”這一活動寫進一首舊詩,為了合乎句式、押韻、平仄等格套,就可能寫出“今文課罷離中大,隧道獅山馭快車。聽賞司基胡桃曲,……”[30] 等詩句。他對此感嘆道:

以上所說,有些夸張,有點漫畫化。不過,所接觸的都是真真正正、切切實實的問題。詩訴諸想象,詩也反映現實。把人名、地名予以省略濃縮,以致走了樣,確有乖寫實之道。20世紀是文化走進大同世界的時代,現代中文里面,外來詞語多,五六七個字的詞語多的是。如果因為詩意上的需要,這些詞語要原原本本不加省略地入詩,五、七言詩就有不勝負荷之感了。[31]

相對于詩歌中的零星點綴,清末的散文(尤其是報刊政論文)、戲劇和小說,才是“新名詞”和“外來語”大顯身手的用武之地。這也從另一方面說明,清末“詩界革命”的悖論,就在于“新語句”與“舊風格”的捍格不入。而“五四”白話自由詩的出現,不是文學革命中某些人的主觀臆想,而是漢語詞匯變化所引發的必然趨勢和結果。

本文系2016年國家社科基金重大招標項目“語言變革與中國現當代文學發展”(16ZDA190)的階段性成果。

(作者單位:蘭州大學文學院)

注釋:

[1] [意]馬西尼:《現代漢語詞匯的形成——十九世紀漢語外來詞研究·作者原著序》,黃河清譯,上海:漢語大詞典出版社,1997年版,第x頁。

[2] 北京師范學院中文系漢語教研組:《五四以來漢語書面語言的變遷和發展》,北京:商務印書館,1959年版,第3頁。

[3] 王力:《漢語史稿》,北京:中華書局,2015年版,第501頁。

[4]“新名詞”最早出現在1900年前后,其中的“名詞”,并非西洋語法概念上的“名詞”(Noun),而是泛指對事物、狀態的命名。“外來語”這一概念最早出現在1902年9月2日的《新民叢報》。1904年《奏定學堂章程》中《學務綱要》又將其稱為“外國名詞”。后來又有“借用語”“借字”“借詞”“外來詞”等不同的稱呼。在現代漢語中,“外來語”與漢語新詞之間的界限不甚分明,學界對此的認識也不統一,例如高名凱在《現代漢語外來詞研究》中,只把音譯詞和漢字借詞當作是外來詞,“沒有一般人所謂的‘意譯的外來詞’搜集在內,因為我們認為這些數量浩繁的‘意譯’的詞并不是外來詞”。本文使用“外來語”或“外來詞”的概念時,基本上依照了高名凱的主張。

[5] 辒玉居士:《滬城雜詠八首》,《申報》,1874年1月21日。

[6] 陳邇冬:《舊體詩中的新名詞》,《前線日報》,1945年8月7日。

[7] [英]特里·伊格爾頓著:《如何讀詩》,陳太勝譯,北京:北京大學出版社,2016年版,第218頁。

[8]《滬北西人竹枝詞》和下引《續滬上西人竹枝詞》,盡管標明“西人竹枝詞”所作,但其實是中國作者的假托而已。蓋因這類洋場竹枝詞在當時的報刊上屬于“補白”性質的通俗作品,文壇地位不高,故作者多用筆名(如“龍湫舊隱”),或干脆不署名。花宏艷《〈申報〉的文人群體與文學譜系》(商務印書館,2021年版)中雖然考證了《申報》作者群,但未考出該詞的作者。

[9]《滬北西人竹枝詞》,《申報》,1872年5月29日。

[10]《續滬上西人竹枝詞》,《申報》,1872年5月30日。

[11] 海上忘機客:《上海小樂府》,《申報》,1872年8月1日。

[12] 如晦:《機械詩話·電線》,《申報·春秋》,1939年9月29日。

[13] 龍湫舊隱(生卒年不詳),原名葛其龍,字隱耕,號寄庵。原籍上海,徙居乍浦,遂占籍平湖。光緒五年(1879)舉人。是清末民初《申報》上非常活躍的詩人。

[14] 龍湫舊隱:《洋場詠物詩》,《申報》,1872年8月12日。

[15] 陳荔秋:《游歷美國即景詩二十八首》,《申報》,1873年1月24日。

[16] 以湘甫:《滬游竹枝五十首》,《申報》,1874年6月11日。

[17] 苕溪洛如花館主人:《春申浦竹枝詞》,《申報》,1874年10月17日。

[18] 苕溪洛如花館主人:《續春申浦竹枝詞》,《申報》,1874年11月4日。

[19] 苕溪洛如花館主人:《續春申浦竹枝詞》,《申報》,1874年12月21日。

[20] 孫云崗:《自來水電氣燈,應陳寶渠太守養和堂之命率成二律》,《申報》,1882年9月6日。

[21] 黃遵憲:《黃遵憲全集(上)》,北京:中華書局,2005年版,第105頁。

[22] 黃遵憲筆下的“文學”不同于今天的文學概念,在《雜事詩》第54首詩后的小注中,他介紹東京大學的學科設置時說:“文學有日本史學、漢文學、英文學。”

[23] 據劉冰冰統計,在黃遵憲所有1128首詩中,使用“新語句”的有147首,占13%。其中“新名詞”共計201個,大約每6首詩用一個“新名詞”,這個比例確實不高。見劉冰冰《試論黃遵憲詩歌中“新名詞”的運用》,《齊魯學刊》2006年05期。

[24] 梁啟超:《夏威夷游記》,《梁啟超全集》第十七卷,北京:中國人民大學出版社,2018年版,第261頁。

[25] 同[21],21頁。

[26] 同[21],59頁。

[27] 同[21],61頁。

[28] 錢鍾書:《談藝錄》,北京:中華書局,1984年,第24頁。

[29] 胡適1915年9月21日贈任叔永的詩中有“詩國革命何自始,要須作詩如作文”句,“詩國革命”既是胡適個人提倡“文學革命”之始,也開啟了以詩歌領域為突破口的“五四”文學革命。

[30] 黃維樑:《新詩的藝術》,南昌:江西高校出版社,2006年版,第20頁。

[31] 同[30],22頁。