學會思維導圖,靈活應對大單元內容學習

在面對龐大且復雜的學習內容時,我們常常能感受到知識海洋的波濤洶涌。傳統(tǒng)的線性筆記方法,雖有條理且系統(tǒng),卻往往令人在海量信息中迷失方向。如何才能在這浩瀚的學術領域中,既不失去深度又能把握廣度?思維導圖,這一現(xiàn)代化的學習工具,正是解答這一問題的關鍵所在。它以其獨特的樹狀分支結構,使得復雜的信息得以清晰可視。每一個主題的拓展如同樹枝般向外延展,細節(jié)逐漸展開而不致混亂。通過思維導圖的構建,我們可以將大單元的學習內容進行有效拆分和組織,進而實現(xiàn)信息的快速定位和回顧,大大提高學習效率。此外,這種圖示的方式還能激發(fā)我們的思考力和創(chuàng)造力,使學習過程不再枯燥,而是變得生動且充滿樂趣。

一、如何制作思維導圖

思維導圖是一種既高效又富有創(chuàng)造性的整理和展示信息的方法。首先,確立中心主題是制作思維導圖的關鍵。這一主題應當簡明扼要且具有代表性,因為將要圍繞其展開所有思想和概念。一旦中心主題確定,接下來就是添加主要分支,這些分支直接源自中心主題,它們代表了與主題相關的主要類別或者關鍵點。每一個主要分支下,可以繼續(xù)細化出多個子分支,它們分別承載著更詳盡的數(shù)據、例證或解釋,通過這種層層遞進的細化,思維導圖的架構日漸清晰,信息的層次也更為明顯。此外,為了增強記憶和提升視覺效果,使用色彩和圖像是一種很有效的方法。色彩可以區(qū)分不同的分支,加深對圖中信息的理解和記憶;而圖像或者圖標能夠激發(fā)觀者的想象,使得某些概念更加直觀易懂。這種視覺與文字的結合不僅美化了思維導圖的外觀,更增強了其功能性和互動性,使得復雜信息的傳遞和學習變得輕松而富有趣味。通過精心設計,思維導圖不僅能夠幫助人們更好地組織和回顧信息,還能激發(fā)創(chuàng)造力,促進思考。無論是學習、會議討論還是項目規(guī)劃,它都是一種極具價值的工具。制作思維導圖是一個動態(tài)且富有藝術性的過程,它通過視覺化手段連接思想,為信息整合與創(chuàng)新思維的激發(fā)提供了一種獨特而有效的途徑。

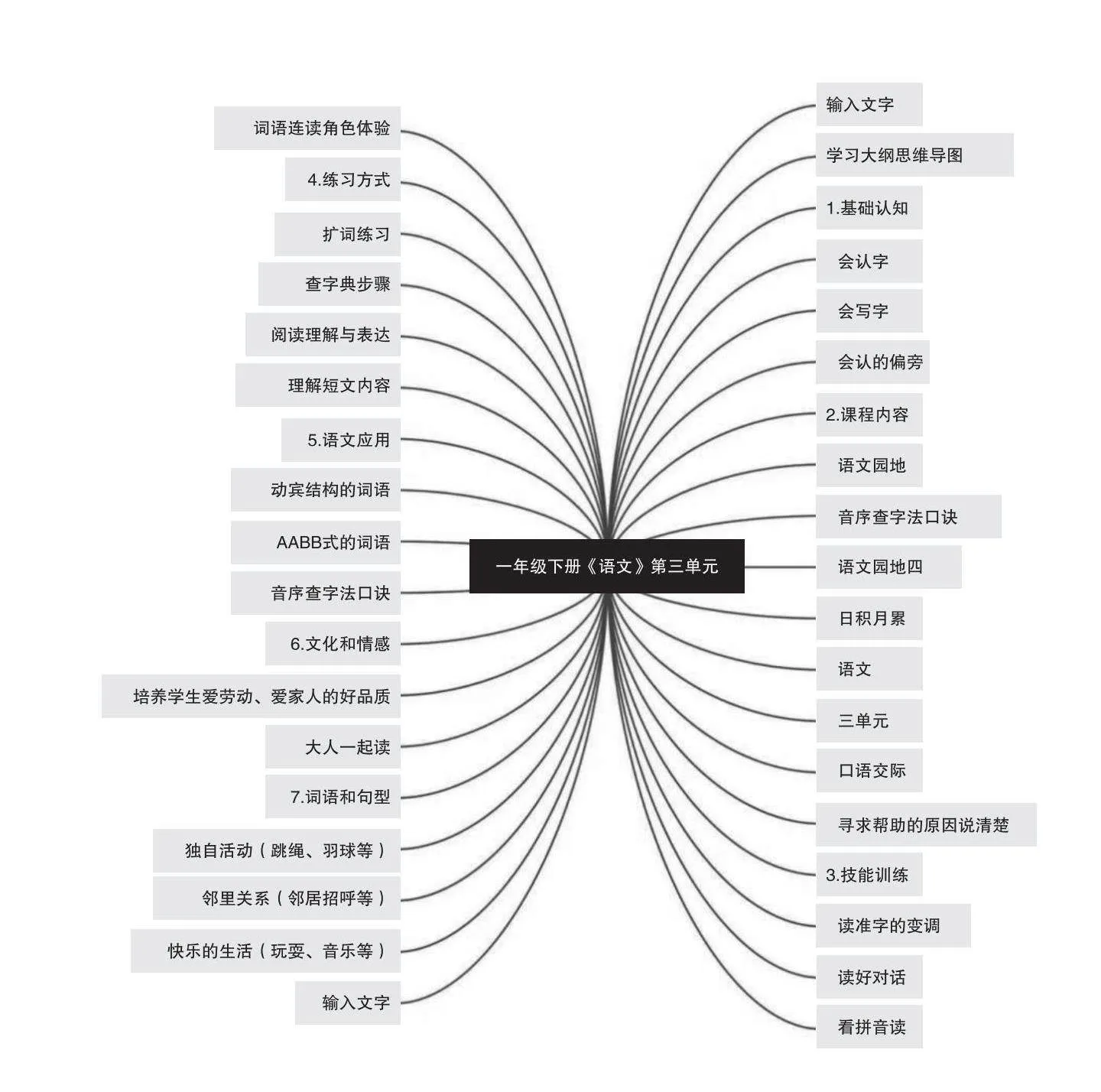

二、思維導圖在學習中的運用——以部編版小學《語文》教材為例

(一)利用思維導圖進行單元導讀

單元導讀課是實現(xiàn)單元整體化學習的核心環(huán)節(jié),一節(jié)好的單元導讀課不僅能夠提升我們對閱讀的興趣,還能讓我們清晰地理解整個單元的內容和重點,從而促進自主學習。以部編版小學《語文》二年級上冊第一單元為例,該單元包括《小蝌蚪找媽媽》《我是什么》和《植物媽媽有辦法》三篇課文。盡管文本內容和表達方式不同,但整體學習目標是一致的,即探索大自然的奧秘(人文元素)和運用并積累表示動作的語言(語言元素)。為了更好地理解這些目標,學生可以通過繪制思維導圖,直觀地呈現(xiàn)文章內容,找到這些文本的共性,并在指導下運用自己的話講述文本內容。比如,在學習《小蝌蚪找媽媽》時,我們可以通過思維導圖描繪小蝌蚪成長的過程:從長出后腿和前腿到尾巴變短,最后變成青蛙。通過圖像和文字的一體化表達,學生能更具體地理解小蝌蚪的成長軌跡及其變成青蛙的重要過程。這不僅增強了學生對文本的理解,還能幫助他們掌握描寫動作的語言。

在《我是什么》一課中,思維導圖則可以引導學生描繪水滴的多種形態(tài),如云、雨、雪和冰雹等,讓他們理解水的不同表現(xiàn)形式。這種圖文結合的方式不僅讓學生對自然現(xiàn)象有了直觀的認識,也提高了他們描述這些過程的語言能力。再如《植物媽媽有辦法》,我們可以用思維導圖畫出各種植物媽媽傳播種子的方法,比如蒲公英、柳樹和蒼耳的不同傳播方式。在繪畫和描述的過程中,學生不僅對課文有了更深刻的理解,還能積累描述植物傳播方法的相關語言。通過繪制思維導圖,學生能以趣味化和形象化的方式理解文章的段落大意,掌握篇章結構和關鍵字。繪圖過程中,學生不僅在思維層面上得到了訓練,還能在后續(xù)的課堂討論中,以思維導圖為基礎進行故事復述,從而加深對文本的記憶和理解。這種多樣化、主動性的學習方式有助于提升學生的語文素養(yǎng),使他們更好地運用語言進行表達。通過思維導圖的應用,學生真正做到在學習中主動探索、思考和表達,為他們的語文學習打下堅實的基礎。

(二)運用思維導圖理解文本內容

思維導圖是一種有效的工具,可以幫助學生深入理解和整理文本內容,形成清晰的知識框架。以部編版小學《語文》六年級上冊第八單元為例,這個單元的文章或是魯迅所著,或是以魯迅為描寫對象。單元的語文目標是使學生通過相關材料,全面掌握單元的主要內容。為了幫助學生實現(xiàn)這一目標,教師可以引導他們使用思維導圖梳理和歸納信息,從而提高學習效果。

在《少年閏土》一課中,學生可以通過互動討論,思考文章描寫的與閏土相關的關鍵內容。通過使用思維導圖,學生可以依次列出“相識—交往—分別”這三個主要環(huán)節(jié),理清故事發(fā)展的過程。首先,以“月下刺猹”作為故事的開端,引導學生進行文本閱讀。在閱讀過程中,學生可以在思維導圖中逐步添加重要情節(jié)和細節(jié)。教師可以使用多媒體展示教材中的故事插畫,幫助學生更直觀地理解閏土的形象,豐富他們的想象空間。此外,教師可以設計情境教學,如展示深藍色的天空、金色的月亮和綠色的西瓜等,營造深刻的印象,讓學生更感性地理解文本。在學習《好的故事》一課時,學生可以通過插畫結合文本內容,利用思維導圖形象地呈現(xiàn)魯迅的夢境,從而深化對文章的理解。

首先教師可以提出兩個關鍵問題:作者為什么認為這是一段好的故事,并且總是記得它?這個美麗的夢境和黑暗的夜晚有什么特別的意義?學生可以圍繞這些問題展開討論,將討論的結果添加到他們的思維導圖中。思維導圖可以為學生提供一個清晰的框架,使他們能夠更好地理解故事的核心和魯迅的思想情感。

在深入學習本單元的文章后,學生需要在整體上掌握單元的重點內容。作為一個以“走近魯迅”為主題的人物單元,學生在學習過程中會對魯迅有更深入的了解。此時,學生利用思維導圖來整體呈現(xiàn)魯迅的人物形象。在繪制思維導圖時,第一層級的關鍵詞應該是“魯迅”,接下來,學生可以分別從“少年”“中年”和“晚年”三個層級來詳細展開。在“少年”層級,魯迅表達的是他對自由生活的向往;在“中年”層級,表現(xiàn)他對美好事物和理想社會的憧憬;在“晚年”層級,他關注的是底層勞動人民和社會現(xiàn)實。通過這樣的思維導圖,學生可以形象地展示魯迅偉大而高尚的人格。在學習第八單元時,學生利用思維導圖,將“魯迅”作為關鍵詞,從這一核心出發(fā),將各篇文章和知識點有機連接,最終形成一個層次分明的知識結構。這不僅幫助學生更好地理解每篇文章的內容,還能使他們在全局上把握單元的整體意義,從而提高學習效率和效果。

(三)運用思維導圖強化閱讀效果

從學生的學習角度出發(fā),他們可以根據文章的內容和自己的理解,選擇合適的思維導圖來組織思路,增強閱讀效果和理解深度。流程圖是一種常見的思維導圖形式,這種圖可以清晰地展示出事件發(fā)生的時間節(jié)點或者是步驟,有助于學生發(fā)展線性思維,并且可以更好地理解文章的邏輯結構。以部編版小學《語文》三年級下冊第三單元為例,該單元共有三首古詩,分別是《元日》《清明》《九月九日憶山東兄弟》,有三篇文章《紙的發(fā)明》《趙州橋》《一幅名揚中外的畫》。拿《紙的發(fā)明》這篇文章來說,學生可以繪制流程圖來示意造紙術的發(fā)展過程,通過箭頭連接關鍵的時間節(jié)點,學生能清楚地看到造紙術的演變和發(fā)展軌跡,這不僅幫助他們記憶內容,還培養(yǎng)了他們的邏輯思維能力。另外,枝干圖也是一種很有效的思維導圖,適合用來發(fā)展發(fā)散性思維。小學生的具象思維能力較強,圖文并茂的枝干圖能夠更加生動地幫助他們進行觀察、分析、比較和判斷。在《趙州橋》一文的理解中,學生可以利用枝干圖來整理文章的主要及次要內容,從而掌握文章的整體結構。對于學習能力一般的學生,繪制簡明的枝干圖可以幫助他們串聯(lián)文章結構;而對于學習能力較強的學生,他們可以進一步細化枝干圖,通過不斷地閱讀、思考和書寫,使圖表內容更加豐富和深入,真正發(fā)揮出枝干圖的作用。