西城區法源寺文保區的保護與更新

摘 要 本文探討了西城區法源寺文保區的保護更新項目,特別關注爛縵胡同的景觀提升與試點院落改造。該項目自2018年啟動,以問題和目標為導向,實施了小規模、漸進式的有機更新策略,通過市政基礎設施的完善、建筑騰退、業態轉型等措施,旨在提升居民生活質量并保護街區的歷史風貌。項目通過強化黨建引領,形成了共治共享的社區治理模式;深入挖掘歷史文化價值,采用新材料、新技術推動市政改造,精心設計以保護歷史文化街區風貌,盤活騰退空間,實現低效樓宇升級改造,科學組織交通,引入城市大腦實現管理智能化,并推動社區營造長效化,打造品牌力量。

關鍵詞:老舊平房院落更新;法源寺文保區;景觀提升;試點院落改造

1 基本情況

法源寺歷史文化街區是北京市第二批歷史文化保護區,核心區保護范圍約16.16 hm2。爛縵胡同位于法源寺歷史文化街區中部,是街區中主要的一條南北走向的胡同,北起蓮花胡同,南至南橫西街(圖1)。2018 年9 月,啟動爛縵胡同兩側建筑整治和試點院落改造,統一謀劃、協同建設,開展建筑騰退、市政基礎設施完善、胡同景觀提升、沿街立面整飭修繕、重點院落改造等工作,補齊民生短板,推進業態轉型提升。

2 實施成效

為落實新版北京總規、核心區控規要求,項目以問題和目標為雙導向,從風貌、空間、秩序、功能、業態、管理等多方面入手實施小規模、漸進式有機更新,推動街區整體風貌保護、文化遺產展示和傳承。

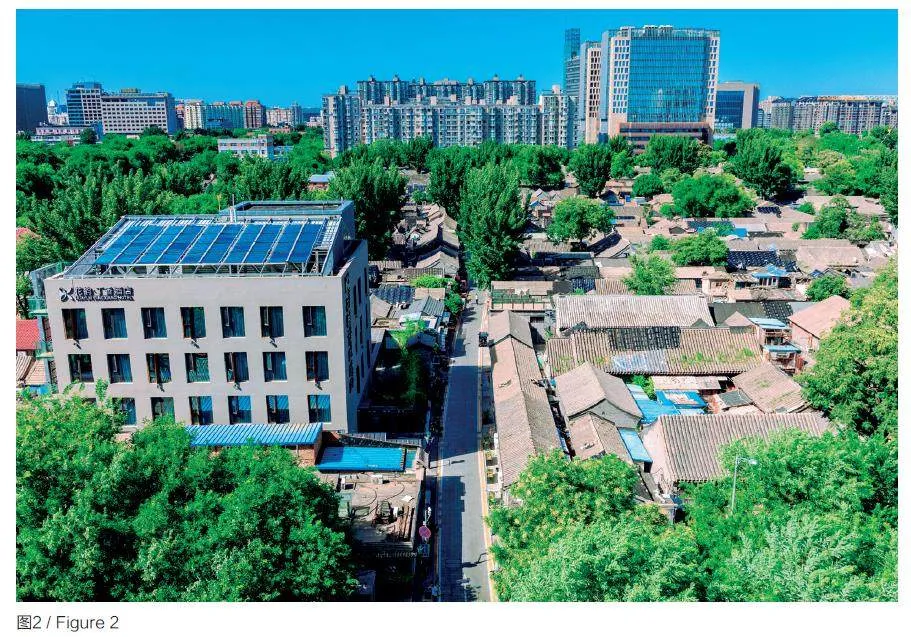

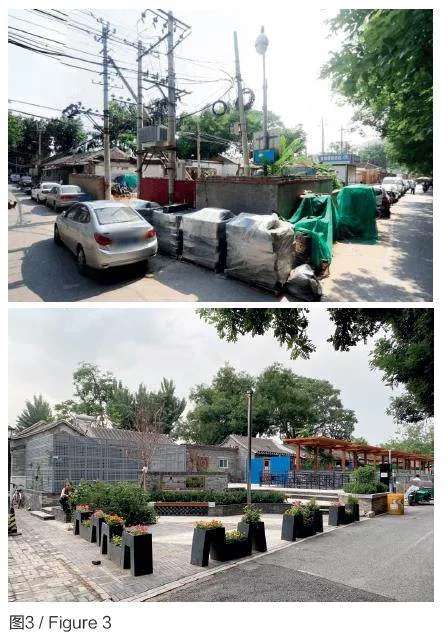

項目通過集約化利用胡同空間,最大限度實現街區各類市政配套,讓老城居民過上現代化生活。更新老舊隱患管線,新建雨水、污水、電力、電信、燃氣、干式消防等多條管道,實現雨污分流、上水提級改造,電力、電信架空線入地,引入燃氣,消除消防隱患,徹底解決低洼院落排水等問題(圖2—圖4)。

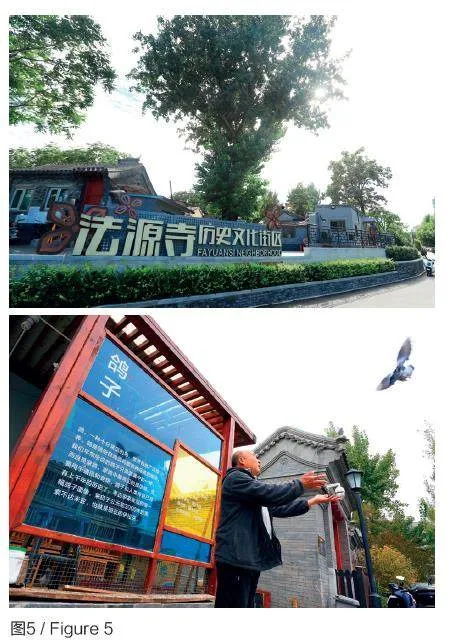

項目以共享街區、共享生活為業態定位,圍繞“七有”“五性”,補足街區功能短板,利用騰退房屋優先植入便民商業和文化服務設施(如文創咖啡店、咖啡書屋、花店等),精選入駐品牌,注重運營品質,提升街區活力;對接區域內企業住房服務需求,利用騰退房屋打造高端人才公寓,促進老城區職住平衡。爛縵胡同131 號花韻?丁香酒店改造后實現老城區住宿業態升級和建筑外觀、胡同景觀的大幅提升(圖5,圖6)。

3 創新經驗

3.1 強化黨建引領,形成共治共享的社區治理模式

項目圍繞“政府主導,國企運作,專業化團隊運營”這一特色模式,建立集政府、企業、居民、專家智庫、社會組織“五位一體”的協同治理新格局,形成可持續的長效治理機制。成立“民意會客廳”,累計舉辦100 多場次活動,邀請居民全過程參與,充分聽取民意、民聲(圖7)。

3.2 深挖歷史文化價值,梳理會館資源

項目委托專業團隊編制《法源寺歷史街區核心區保護規劃》,對片區歷史文化價值進行深入挖掘與梳理,研究法源寺區域會館的歷史、環境變遷、名人軼事、建筑格局、在中國革命和社會發展中的價值和意義等,形成《法源寺歷史文化街區價值挖掘與發展策略研究》報告。

3.3 采用新材料、新技術推動胡同市政改造

市政管道采用一體化聚乙烯纏繞結構壁管道和檢查井,井壁占用空間減少近2/3,施工速度提高10 倍;路面兩側采用一體式線性排水槽,擴大匯水面積,提高路面排水能力;胡同內共架設3 根智慧燈桿全方位覆蓋5G 設備,構建高效、共享的街區空間;試點院落使用綠色清潔能源光伏發電瓦,為街區景觀照明提供能源;試點院落內引入全電廚房、生態化糞池等創新技術。

3.4 精心設計,最大限度保護歷史文化街區風貌

項目實施過程中廣泛搜集歷史文獻、圖片等資料,大量走訪知情人,以嚴謹的現場勘損、數據實測等基礎信息作為胡同整治及試點院落修繕的工作依據。以不改變原建筑形制、結構、材料和工藝技術為工作原則,執行“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的工作方針,對不同層級的建筑采取切實可行的保護方式。該項目的景觀設計融合片區歷史文化元素與在地居民需求,對重要節點進行精心設計,并保留不同歷史時期在胡同中展現的風貌,通過老北京寓意吉祥的綠植及城市家具小品等,提升胡同空間品質。

3.5 盤活騰退空間,低效樓宇升級改造

項目利用零散空間優先植入便民商業及文化服務設施,聯同街道將爛縵胡同108 號院( 原江寧郡館舊址) 改造為紅色會客廳,功能定位為在地黨建中心,內含黨史展廳、規劃展廳、共享書吧和多功能廳,為黨建引領下的社區營造提供場所。收回原粟海酒店產權,并對其外立面和內部空間進行升級改造,使其轉型為文化主題酒店,通過數字化和網絡化技術實現酒店的數字信息化服務,形成“酒店+ 人才公寓”的綜合運營體系,并成為業態提升的標桿項目。

3.6 科學交通組織,開展停車自治,打造胡同靜生活

項目制頂胡同交通專項規劃,在胡同內實施單行禁停管制。利用爛縵胡同北口西側邊角地打造智慧停車場,盤活和整合周邊路側停車資源,為爛縵胡同停車自治提供車位保障。同時配合街道完成胡同內機動車的有序疏導,非機動車的有序停放管理,將街區打造為“安全、安靜、安心、安逸”的“四安”不停車街區,不斷提升老城更新與管理的業務水平。

3.7 引入城市大腦,實現管理智能化

項目積極探索老城街區智慧化管理模式,在西城區科信局的支持下,建立法源寺街區智慧運管平臺體系。利用“智能應用系統+ 智慧運營管理”的模式,打造貼近胡同生活,連接用戶、商家、管理者的智慧街區,提高街區管理精細化水平,實時更新、調取街區數據,將街區更新成果有效串聯、形成合力,實現街區資源的互聯互通、高效運轉和管理模式升級,助力老城街區高質量發展。該項目創新采用智慧巡更系統管理街區騰退散房和街巷風貌秩序,巡更人員將影像資料實時上傳至平臺服務器并存檔,建立數字巡更臺賬,便捷高效,節省街區管理的人力、物力成本。

3.8 社區營造長效化,打造品牌力量

項目成立“老城更新聯盟”“大德交大聯合工作坊”,實現社區居民、專家學者、項目主體等多方互動,借腦借智為街區更新凝聚社會力量。連續5 年主辦北京國際設計周法源寺街區分會場論壇系列活動,2021 年參與北京城市建筑雙年展活動,同時作為“四名”匯智的理事單位,每年支持及主辦相關活動,分享老城保護、城市更新的經驗與創新成果。

2023北京城市更新最佳實踐

項目類型:居住類更新(老舊平房院落)

項目位置:西城區牛街街道法源寺社區

項目規模:占地面積16.16 hm2(胡同長約310 m,寬度為6~8 m)

實施主體:北京宣房大德置業投資有限公司

設計單位:中鐵建工集團有限公司設計院

施工單位:北京宣房建筑工程有限責任公司

運營單位:北京宣房大德置業投資有限公司