歷史與創新的融合轉型

摘 要 北京市門頭溝區金隅琉璃文化創意產業園,是一個擁有760余年歷史的皇家琉璃官窯,通過2020年的更新改造,成功轉型為一個集生產、科研、文化展示、研學體驗和商業消費于一體的文化創意產業園。園區不僅保留了傳統琉璃燒制技藝,還通過創新設計和環保實踐,實現了文化傳承與現代發展的有機結合,為首都文化的國際交流提供了新平臺。

關鍵詞:老舊廠房更新;技藝傳承;文化創新;產業轉型;活態文化

1 基本情況

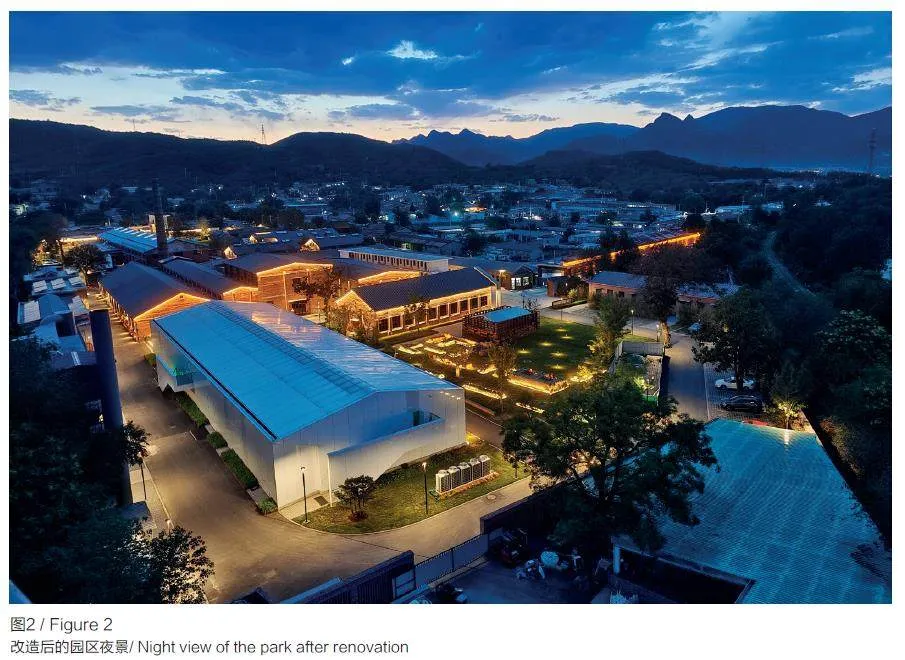

該項目位于北京市門頭溝區琉璃渠村,占地面積約3.5 萬m2,建筑面積約1.5 萬m2(圖1)。園區始建于1263 年,前身為皇家琉璃官窯,一直為故宮、天壇、頤和園等皇家建筑燒制琉璃制品,后改制為北京市琉璃制品廠。為傳承官式琉璃燒制技藝,2020 年,金隅集團正式啟動舊廠區更新改造工作,經改造的琉璃窯廠成功轉型升級為以官式琉璃技藝傳承為核心,集生產、科研、文化展覽、研學體驗、商業新消費等業態于一體的活態傳承文化創意產業園(圖2)。

2 實施成效

(1)盤活閑置資產,傳承760 余年皇家琉璃燒造技藝。

該項目通過更新改造恢復官式琉璃燒制傳統工藝廠區,吸引傳統匠人匯聚于此,將歷史技藝代代傳承發展,真正實現千年非物質文化遺產的薪火相傳與活化利用。廠區保留為故宮博物院等古建修繕和復原提供一脈相承的高品質琉璃制品的生產空間,繼續為歷史文化傳承貢獻力量。

(2)因地制宜,打造文化展示交流空間。

園區通過琉璃泛博物館和琉璃技藝展示交流,為國際交往活動提供新形式、新內容和新名片。結合項目所在地琉璃渠村“中國歷史文化名村”“中國傳統古村落”“北京最美鄉村”等榮譽稱號,創新發展文化旅游,帶動周邊經濟協同發展,促進城市更新、鄉村振興,更好地推動、服務新時代首都發展。

3 創新經驗

3.1 園區設計尊重延續傳統文化形態,打造沉浸式體驗展陳

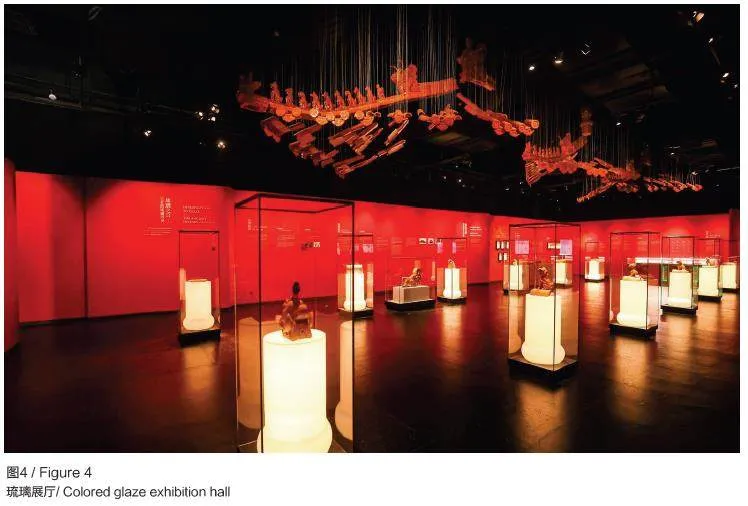

金隅琉璃文化創意產業園采取“尊重歷史、合理利用、新舊共生、展示主題”的設計原則,保留并利用現狀園區建筑物,尊重園區肌理、風貌形象和文化記憶。整體以“泛博物館”概念,用自有的琉璃元素文化和工業遺存特色,結合光影藝術等新元素打造沉浸式琉璃歷史文化展陳。規劃體驗式的參觀動線,全面展示琉璃文化發展歷史、制造工藝等,促進琉璃文化的傳播與推廣,使工業遺址煥發新的生機和活力(圖3,圖4)。

3.2 保護修繕老窯,助力琉璃燒制技藝傳承發展

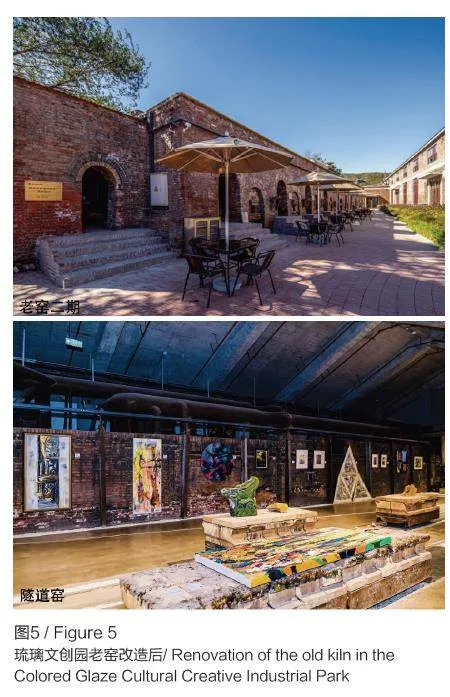

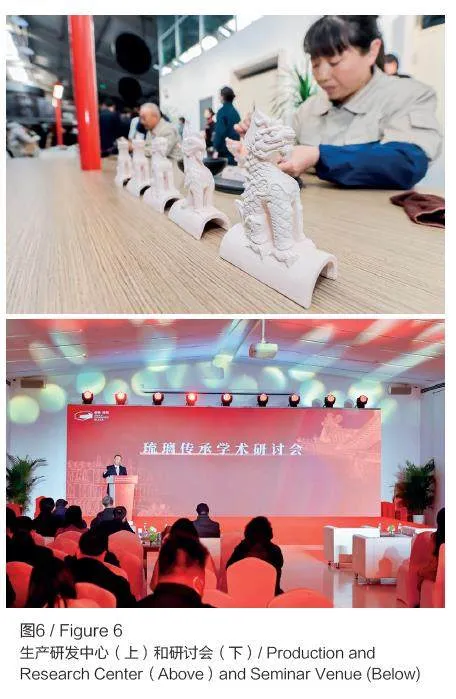

作為曾經的皇家官窯,該項目改造過程中對遺存的最具代表性標志性建筑——倒焰窯、隧道窯,按照原規制全部進行保護性修繕并恢復一口素燒倒焰窯,復建一口釉燒倒焰窯,“原汁原味”恢復古法琉璃生產,同時按照現代藝術館風格新建1,200 m2 琉璃生產研發中心,可實現千年琉璃燒制技藝的復原、傳承與研究(圖5,圖6)。

3.3 選用先進環保設備,實現園區碳中和目標

在園區改造初期,統籌考慮日后非遺生產過程中產生的碳排放,通過對生產環節進行設計,實現“碳中和”的目標。選用先進環保設備,確保實現超低排放。該項目通過拓展園區綠化面積、鋪設光伏發電設施,同時輔以建設二氧化碳捕集線等多種手段,打造北京“碳中和”示范園區。

3.4 設立琉璃研究與保護中心,保障古建筑琉璃制作有據可依

園區與故宮博物院共同建設琉璃研究與保護中心,加強行業間交流合作。恢復傳統煤、柴燒窯生產,重啟故宮等皇家建筑琉璃產品的研究工作,保證皇家建筑琉璃產品的規制文化有據可依,傳承有序。

3.5 搭建研學教育基地,逐步將非遺文化融入現代教育

園區依托故宮博物院優勢資源及千年琉璃文化,打造琉璃文化研究、體驗、傳承基地,將非遺文化融入現代教育,推進與高校傳統工藝相關專業課程的貫通與對接,在傳統的“師徒傳承”模式基礎上,探索現代教育模式,助推琉璃文化的普及和技藝傳承。同時,開發琉璃托模、 上釉等研學體驗課程,吸引眾多社會團體單位參與。

3.6 注重運營,豐富園區業態推動園區可持續發展

園區在恢復古法琉璃燒制技藝的基礎上,建設非遺文化融合交流平臺,聚集優秀非遺項目,通過國際非遺文化交流及展覽、文化旅游、非遺研學、文創衍生開發等,盤活非遺資源;打造藝術活動空間、會議空間、特色休閑餐飲空間、民宿空間(圖7),為游客及入駐園區企業提供展覽活動、商務洽談、休閑聚會、餐飲民宿等特色服務保障,進一步推動園區運營活力。同時結合北京國際交往中心的定位,園區逐步拓展商務外事功能,實現國際交流與文化傳承的有機結合,為古都國際交流提供新名片。

2023北京城市更新最佳實踐

項目類型:產業類更新(老舊廠房)

項目位置:門頭溝區龍泉鎮琉璃渠大街2號

項目規模:占地面積約3.5萬m2,建筑面積1.5萬m2

實施主體:北京金隅投資物業管理集團有限公司

設計單位:北京華清安地建筑設計有限公司

晉思建筑設計事務所(上海)有限公司北京分公司

中國美術學院

北京市建筑設計研究院股份有限公司

施工單位:北京市建筑裝飾設計工程有限公司

運營單位:北京明珠琉璃制品有限公司