后崗一期文化的東漸

【關鍵詞】后崗一期文化;東漸;海岱地區;北辛文化;雙墩文化

【摘要】后崗一期文化距今約7000—6000年,可分為三期。該文化對東方地區的影響是一個漸進式的過程。一期向海岱地區的滲透,使得魯中南及魯西一帶的裴李崗文化北辛類型嬗變為仰韶文化北辛遺存。二期與北上的雙墩文化一道,使海岱地區的仰韶文化北辛遺存遞變為北辛文化;而向東南的擴張,又將豫中、豫東納入自身的分布范圍。三期時向海岱和皖北地區的擴張,中止了北辛文化和雙墩文化的發展,將其納入自身的分布范圍;與此同時,向江淮地區的擴張又極大地改變了龍虬莊文化的面貌。

后崗一期文化因安陽后崗遺址下層文化遺存而得名[1,2]。在發現之初,學界只是將其作為彩陶文化或仰韶文化的一支或一期來看待[3];中華人民共和國成立后的很長一段時間內,多數學者將其作為仰韶文化的一個地方類型,稱之為“后崗類型”[4,5]。20世紀80年代,有學者業已注意到后崗類型與半坡類型的區別,并認為其不應歸屬仰韶文化系統[6]。在此基礎上,張忠培先生將后崗類型從仰韶文化中剝離出來,首次提出了“后崗一期文化”的名稱[7],認為它并非居于豫北冀南的狹小地帶,而是以河套及山東半島為犄角、廣布于整個黃河下游地區的獨立的考古學文化遺存[8]。之后,后崗一期文化開始逐步被學界所接受。目前,學界已對后崗一期文化的內涵、分期、年代、源流等問題進行了深入探討,并取得了豐碩的成果。后崗一期文化地處太行山東麓的狹長地帶,這里自古以來就是中原與北方文化、東方文化進行交流的重要文化走廊[9]。因此,在后崗一期文化的形成與發展過程中,其與周邊文化之間存在著密切的交流與互動。它早中期向北方和東北地區的遷徙,強烈地影響了趙寶溝文化、紅山文化的面貌[10,11];而晚期向南方和東南地區的擴張,又極大地改變了雙墩文化、龍虬莊文化的發展歷程[12,13]。在后崗一期文化與周邊文化的關系中,其對東方地區的影響深刻地改變了海岱地區、江淮地區考古學文化的面貌和發展歷程,具有極其重要的意義。因此,本文以考古發掘資料為基礎,并結合學者已有的認識[8,14],在分期的基礎上,對這一問題進行深入的探討。

一、后崗一期文化的分期

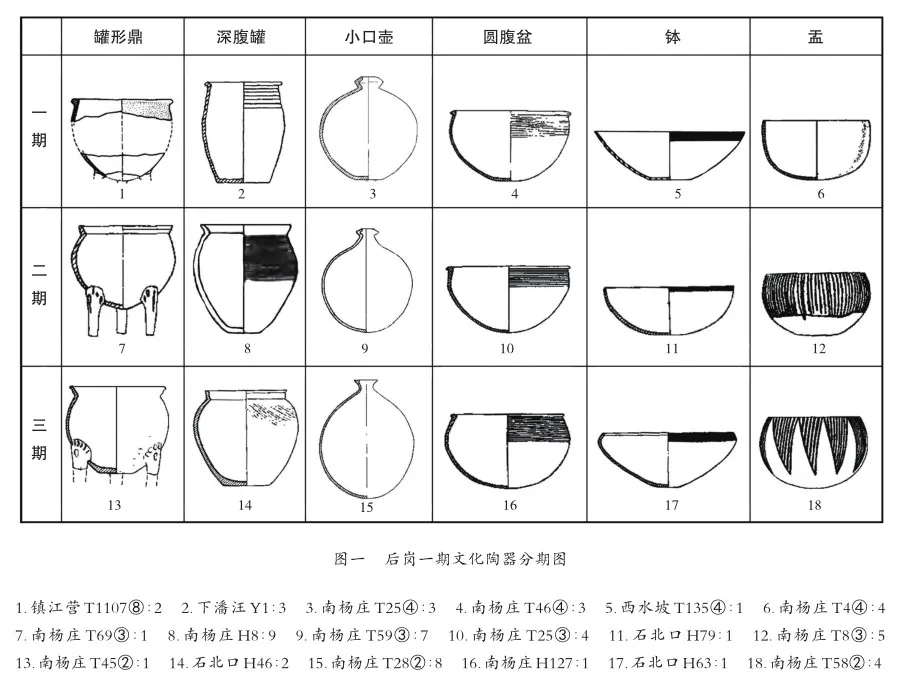

根據房址、墓葬、陶器組合及形態特征的發展演變,可將后崗一期文化分為三期。

一期以鎮江營一期[15]、北福地“甲類遺存”[16]或第二期[17]、石北口一期[18]、南楊莊一期[19]、下潘汪第二類型[20]為代表,另外還包括界段營H50[21]、三河劉白塔遺存[22,23]。長期以來,對這類文化遺存的性質學界有所爭議。起初,一般將其歸入仰韶文化后崗類型[24],也有人劃入北辛文化的范疇[8]。20世紀90年代后,很多學者將其視作一支獨立的考古學文化,但稱謂不一,有“鎮江營一期文化”[15]、“北福地二期文化”[25]、“鎮江營文化”[26]、“下潘汪文化”[27]等,并認為它是后崗一期文化的來源[28]。如果我們仔細觀察該類遺存與后崗一期文化的文化面貌,就會發現,二者的房址都是半地穴式建筑,后者早期發現的房址多為方形,與前者以方形半地穴式房址為主一致;后者早期發現的墓葬以單人仰身直肢葬為主,有一定數量的甕棺葬,也與前者高度吻合。二者的核心陶器組合皆為釜(鼎)、缽、盆、壺,只是前者的炊器主要為釜和支腳配套使用的復合工具,但也有一定數量的陶鼎,可能是在長期的使用過程中,人們發現單一的陶鼎要比復合炊器方便得多,于是舍棄了陶釜,全然接受了陶鼎。這樣看來,二者在居住方式、埋葬習俗、宗教信仰、生活習慣等方面都有極大的相似性和傳承性,應是同樣的人群在太行山東麓地區生活所遺留下來的文化遺存。因此,二者應是同一支考古學文化的不同發展階段,而不是兩支不同的考古學文化。鑒于后崗一期文化發現早于鎮江營一期所代表的文化遺存,我們仍以“后崗一期文化”來命名。這樣,就可將鎮江營一期所代表的文化遺存看作后崗一期文化的最早形態[10],也即后崗一期文化的第一期。

該期發現的房址數量不多,均為半地穴式建筑,平面呈方形或圓角方形。灰坑數量較多,包括圓形、橢圓形、圓角方形和不規則形四種,以圓形和橢圓形為主;灰坑結構早期有鍋底狀和盆形兩種,晚期新增一種袋狀坑。在南楊莊遺址發現3座幼兒甕棺葬。陶器以夾砂紅褐陶為主,泥質紅陶次之,紋飾有弦紋、指甲紋、鏤空等;器物組合為釜、缽、盆、壺、支腳、器蓋、鼎等,保留有磁山文化和裴李崗文化的孑遺。其中,炊器以釜和支腳為主,有少量的鼎,腹部較深,尖圜底;缽敞口,淺腹,小平底;壺內折口,鼓腹,小平底;圓腹盆深腹,圜底;深腹罐腹瘦長,腹部飾弦紋;盂淺腹,平底(圖一,1—6)。

二期以石北口二期[18],南楊莊二期[19],大河村前二期[29],后崗59H9[30]、72H5[31],椅圈馬二期[32]為代表。房址的數量依然較少,以圓形半地穴式為主,豫中地區和豫東地區則以方形地面式為主。灰坑的形狀和結構與一期時基本一致。西水坡、南楊莊等遺址發現有一定數量的墓葬,成人以單人仰身直肢葬為主,幼兒則使用甕棺葬,基本不見隨葬品,與同時期的仰韶文化半坡類型形成鮮明對比。西水坡遺址發現了三組用蚌殼堆砌的龍虎圖案,應為當時的宗教祭祀遺存,對于研究仰韶早期人們的精神生活具有重要的意義。陶器中泥質陶的比例超過夾砂陶,以泥質紅陶為主;紋飾除素面外,以弦紋為主,另有指甲紋、戳印紋、附加堆紋等;彩陶開始出現,以寬帶紋較為常見,另有網格紋、平行線紋。陶器組合中,釜與支腳的復合炊器被鼎取代,鼎成為主要的炊器,且種類繁多,有罐形鼎、盆形鼎、釜形鼎等;盂、灶消失不見,弦紋罐、盆、小口壺的比例明顯增高。鼎、紅頂缽、缽、斜腹盆、圓腹盆、盂、小口壺、鼓等主要器物的形態都較一期有所變化:罐形鼎腹部變淺,圜底;缽直口,腹部較深,圜底;小口壺口內折形成疊唇,腹略鼓,圜底;圓腹盆腹部變淺;深腹罐腹略鼓,飾弦紋;盂腹較深,腹部常飾網格紋彩繪,圜底(圖一,7—12)。

三期以石北口三期[18],南楊莊三期[19],大河村前一期[29],后崗71H8[33]、72H3[31],椅圈馬三期[32]為代表。房址和灰坑與二期相比幾乎沒有改變。埋葬習俗發生了變化,以多人二次合葬為主,可能受到了關中東部地區的影響。陶器中泥質紅陶的比例占據絕對優勢,夾蚌陶也有較大比重;紋飾中繩紋的比例有所上升,可能受到了半坡文化的影響。彩陶的數量和比重有所增加。陶器組合和二期相比差別不大,但核心陶器的形態特征發生了較大變化。其中,罐形鼎由圜底變為平底;缽和盂以斂口為主,腹部更深,底部由圜底變為尖圜底;圓腹盆腹部變淺;深腹罐形體矮胖,腹圓鼓;小口壺口內折近平,腹變瘦,體細長(圖一,13—18)。

后崗一期文化的具體年代有較多的測年數據提供參考。一期的測年標本有鎮江營一期H1095、H1067②、H1074①,北福地二期F4、F17出土的木炭,石北口H20出土的獸骨。其中,鎮江營H1095、H1074①測年數據偏差較大,石北口H20出土的獸骨沒有經過樹輪校正,因此可以舍棄不用;鎮江營H1067②樹輪校正年代為BC6998—6425年[15],北福地二期出土木炭測年數據的絕對年代都在公元前7000—前6700之間[17]。二期的測年標本有后崗72AHH5[31],西水坡T215B3、T217⑥、T249H127[34],大河村T38[29],其鑒定數值都在距今6600—6300年之間。三期的測年標本有西水坡T292H170、T214F4、T136H10[34],后崗71AHGT1③[33],其鑒定數據都在距今6300—6000年之間。因此,可以認為后崗一期文化的年代為距今7000—6000年,即公元前5000—前4000年,前后持續大約1000年左右;其中第一期約為公元前7000—前6600年,第二期約為公元前6600—前6300年,第三期約為公元前6300—前6000年。

二、后崗一期文化一期對東方地區的滲透

一期時,后崗一期文化僅分布在河北平原一帶,向南還沒有越過漳河,但向東南已伸入濮陽境內,在西水坡遺址發現了這一時期的文化遺存。

這一時期,海岱地區的魯中南一帶發現有北辛遺址早期遺存[35]。關于該遺存的性質,多數學者將其作為北辛文化的第一期。但實際上,該類遺存的內涵比較復雜,遺址的發掘者很早就注意到北辛早期與中晚期之間可能還有缺環[35]。張江凱先生也指出,北辛早期遺存與中晚期遺存的文化面貌差別較大,認為以H501為代表的早期遺存與中晚期遺存之間還缺少發展遞變的若干環節[36]。伍人先生將北辛遺址分為早、晚兩期,認為從晚期起鼎開始發達,同時出現壺和彩陶等因素,表明早、晚期變化較大[37]。韓建業先生更是將這類遺存稱為雙墩文化遺存,認為北辛遺址真正意義上的北辛文化則是發掘者劃分的中、晚期遺存[38]。由此看來,我們需要對北辛早期遺存進行重新認識。

北辛遺址的早期遺存可分為兩組。

第一組以H501、H713為代表,距今約7300—7000年之間,屬于裴李崗文化的范疇,或可稱之為裴李崗文化北辛類型[39]。與此同時,在魯北地區則是以長清月莊遺址為代表的后李文化最晚階段的文化遺存[40]。

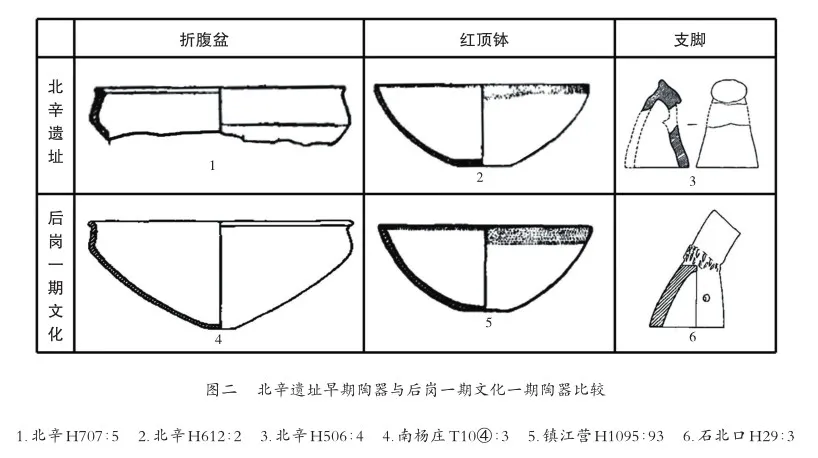

第二組以遺址的第③層為代表,還包括 H506、H612、H616等單位。該組陶器可分為三群。A群數量最少,僅有釜一種,屬于后李文化的孑遺。B群數量較多,主要器型有深腹罐、鼓腹罐、勺、斜腹盆等,屬于裴李崗文化的因素,在裴李崗文化各遺址中都能找到同類器物。C群比重較高,主要器型有錐刺紋缽、長頸瓶、折腹盆、紅頂缽以及各種支腳等,屬于仰韶初期的文化遺存。具體而言,錐刺紋缽、長頸瓶應屬于來自關中地區的文化因素,北辛H506∶1長頸瓶與北首嶺遺址77M12∶5蒜頭瓶形態相似,錐刺紋常見于半坡遺址盆、器蓋等器物表面,北辛遺址錐刺紋缽顯然受到此類紋飾工藝的影響。折腹盆、各種支腳則源于后崗一期文化,如北辛H707∶5折腹盆(圖二,1)與南楊莊遺址T10④∶3折腹盆(圖二,4)風格一致;北辛遺址發現了數量和種類較多的支腳(圖二,3),它們與后崗一期文化的支腳(圖二,6)高度相似。需要指出的是,后李文化的居民以釜為炊器的時候采用的是石質支腳,且支腳形態與北辛遺址支腳有所差別,因此北辛遺址發現的陶支腳應與后李文化的石支腳無關。而紅頂缽在仰韶文化初期廣泛分布于黃河中游地區,也是后崗一期文化的典型器物之一,北辛的紅頂缽極有可能來源于后崗一期文化,如北辛H612∶2紅頂缽(圖二,2)與鎮江營遺址H1095∶93紅頂缽(圖二,5)如出一轍。考慮到仰韶初期文化因素在該組遺存中所占比重較大,我們認為這一時期的文化性質已開始發生遞變,從裴李崗文化轉變為仰韶時代初期的文化。該組遺存中并沒有發現北辛遺址中期東賈柏、大汶口等遺址中常見的器表飾堆紋的各種類型的陶鼎,因此不宜將其歸入北辛文化的范疇,而應將其區分出來,作為海岱地區仰韶時代初期的文化遺存來看待,或可稱之為仰韶文化北辛遺存。該組文化遺存的年代距今約7000—6600年,與后崗一期文化第一期年代一致。由于材料有限,這一時期魯北地區的文化面貌不是十分清楚,但可以肯定的是,后李文化已經銷聲匿跡。

從以上分析可以看出,北辛遺址早期遺存包括兩種不同性質的文化面貌,而前后兩種文化之間又存在著較為明顯的嬗變關系。距今7300—7000年間,在海岱地區的南北分別分布著裴李崗文化和后李文化。距今7000年左右,后崗一期文化在河北平原形成后,開始對海岱地區形成較大的影響,一方面中止了魯北地區后李文化的發展,另一方面與從關中地區遠播而來的仰韶初期文化一道促成了魯中南地區裴李崗文化向仰韶文化北辛遺存的轉變。

這一時期,江淮地區分布著雙墩文化。該文化的文化面貌與后崗一期文化差別較大。由于距離較遠,后崗一期文化對雙墩文化的影響有限,但雙墩文化卻對后崗一期文化產生了較大輻射,后崗一期文化中發現的豆、假圈足碗、斜腹盆、鹿角靴形器等都屬于雙墩文化的因素。總之,一期時,由于自身實力所限,后崗一期文化對東方地區的影響還比較微弱,僅對海岱地區有所影響,而對較遠的江淮地區則沒有影響。

三、后崗一期文化二期對東方地區的影響

進入二期后,后崗一期文化的分布范圍急劇擴大。向西已越過太行山,進入晉中北和冀北地區,山西太古上土河[8]、婁煩童子崖[41]及河北蔚縣四十里坡[42]等遺址發現有弦紋罐、直口紅頂缽、小口壺等后崗一期文化的典型器物。在此基礎上,后崗一期文化的人群繼續向內蒙古中南部開拓,這在包頭阿善[43]、涼城紅臺坡[44]、清水河岔河口[45]、烏蘭察布石虎山[46]等遺址中均有反映。東北方向,后崗一期文化已占據上宅文化的分布區,并向西遼河地區擴張,對當地的紅山文化產生了較大影響,赤峰西水泉[47]、蜘蛛山[48]等遺址中都發現后崗一期文化的紅頂缽、盆、小口壺、器蓋等泥質陶器。向南,后崗一期文化開始越過漳河,占領豫北、豫中等大片區域,在豫北的安陽后崗[30,31,33]、南務(安陽市文物考古研究院發掘),濮陽鐵丘[49],新鄉李大召[50]、大朱莊(新鄉市文物考古研究所2022年發掘),豫中的鄭州大河村[29]、西山[51],寶豐小店[52,53]等遺址中都發現有豐富的后崗一期文化遺存。在此背景下,其向東方地區的擴張也十分明顯。

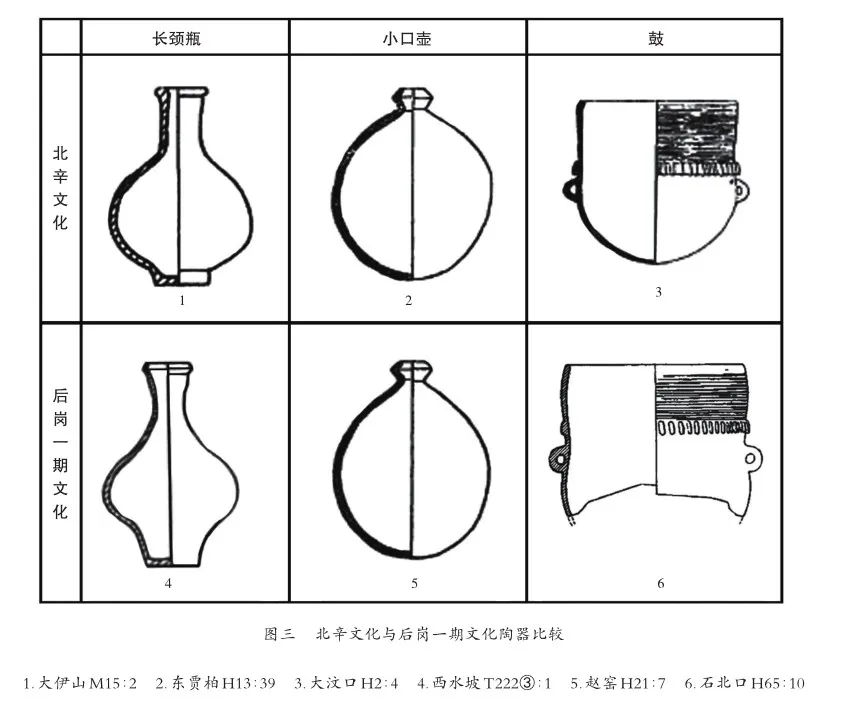

這一時期,海岱地區是以北辛遺址中期為代表的文化遺存,其分布范圍已不局限于魯中南一帶,而是向外擴張至魯北、蘇北、膠東等地區,發現的典型遺址有滕縣(今滕州市)北辛、汶上東賈柏[54]、濟寧張山[55]、泰安大汶口[56]、鄒平苑城西南莊[57,58]、淄博后李[59,60]、青州桃園[61]、濟南田家莊[62]、兗州王因[63]、煙臺白石村[64—66]、邳縣大墩子[67]等。這類文化遺存才是真正的北辛文化,腹部飾堆紋、刻劃紋的缽形鼎、盂形鼎、盆形鼎、罐形鼎、釜形鼎等是該文化的典型器物,與后崗一期文化的素面盆形鼎和罐形鼎形成鮮明的對比。關于北辛文化的形成,韓建業先生指出,雙墩文化是北辛文化的重要來源之一,北辛文化中的錐足鼎、淺腹敞口平底缽、小口雙肩耳壺、圈足捉手或環狀捉手器蓋、支腳、網墜等器類,附加細泥條或壓劃、戳印而成的網格紋及成組斜線紋、折線紋、篦點紋等紋飾,以及較多泥質陶等特征,都與雙墩文化接近[38]。實際上,后崗一期文化也是北辛文化的一個重要來源。北辛文化中的長頸瓶、內折口小口壺、鼓等器物以及少數器物器表裝飾彩繪、肩部和上腹部施加密集弦紋的做法都屬于后崗一期文化的因素。例如,大伊山M15∶2長頸瓶、東賈柏H13∶39小口壺、大汶口H2∶4鼓分別與同類器物西水坡T222③∶1、趙窯H21∶7、石北口H65∶10相似(圖三)。這類因素中,有些屬于后崗一期文化獨有,如內折口小口壺、盆形鼎、鼓等,另外一些則是仰韶文化的因素通過后崗一期文化傳入的,如長頸瓶。除此之外,北辛文化發現的甕棺葬、二次合葬也是通過后崗一期文化傳入的。甕棺葬最早出現于裴李崗時代的關中地區,二次合葬最早出現于關中東部一帶。至仰韶時代早期,甕棺葬和二次合葬在關中地區仰韶文化半坡類型中十分流行。隨著半坡類型的對外擴張,這兩種葬俗也向周圍地區傳播開來[14]。

通過分析可以看出,距今6600年左右,隨著后崗一期文化的東進和雙墩文化的北上,魯中南地區的仰韶文化北辛遺存經過一系列的損益、創新、融合,最終形成了別具一格的北辛文化。該文化形成后,迅速向魯北、膠東、蘇北等地區擴張,使得整個海岱地區都成為北辛文化的分布范圍。

在對海岱地區持續影響的同時,后崗一期文化也向東南地區不斷擴張。在后崗一期文化一期時,整個嵩山以東的豫中和豫東一帶還是仰韶文化石固類型的分布范圍。二期時,后崗一期文化首先南下占據豫北、豫中等廣大區域,然后以豫中為跳板,向豫東地區擴張,并將其納入自己的分布范圍,虞城馬莊第⑤C層[68]、鹿邑武莊第一期[69]都發現了豐富的后崗一期文化遺存。當然,這里的后崗一期文化具有鮮明的地方特征:陶器中夾砂陶的比例較高,還有一定量的夾蚌陶;幾乎不見太行山東麓地區后崗一期文化的內折口小口壺,紅頂缽的比例也較低,鼎的種類偏少,幾乎不見罐形鼎,但卻有一定數量的豆、盆形釜等雙墩文化的因素。因此,這一地區的后崗一期文化可稱之為馬莊類型[12]。這一時期,由于江淮地區雙墩文化的強勢存在,后崗一期文化向東南地區的擴張只推進到豫東地區,且幾乎沒有對雙墩文化形成影響,反而持續不斷地受到雙墩文化的影響,在鄭州大河村、虞城馬莊、尉氏椅圈馬等遺址都發現有雙墩文化的豆、假圈足碗、盂形器、尊形器等。

四、后崗一期文化三期向東方地區的擴張

進入三期后,后崗一期文化的分布范圍發生了較大變化。由于受北上的仰韶文化東莊類型的驅使,后崗一期文化從河套和晉中北地區退縮至太行山東麓;可能受6000多年前海侵的襲擾,燕山南麓和西遼河一帶的后崗一期文化也變得十分蕭條[70]。與在北方地區的頹廢和弱勢相比,后崗一期文化對東方地區的影響卻空前強大。

這一時期,海岱地區分布著以北辛遺址晚期為代表的文化遺存,類似的文化遺存還有大汶口遺址第⑤層[56]、東賈柏遺址H12[54]、后李遺址第二期[59,60]、定陶何樓新石器遺存[71]等。關于這類文化遺存的性質,多數學者將其視為北辛文化的晚期,并認為其與北辛遺址中期遺存之間的關系緊密。但是,如果仔細觀察這類文化遺存就會發現,它們與北辛中期遺存之間有很大區別。這一時期,鼎的種類已大大減少,北辛中期遺存中最富代表性的腹部飾堆紋或刻劃紋的缽形鼎、盂形鼎、罐形鼎已銷聲匿跡,取而代之的則是足部帶按窩紋的錐形或柱形足的盆形鼎或罐形鼎,而足部飾按窩紋、腹部素面的盆形鼎或罐形鼎又是后崗一期文化的典型器物。再則,這類遺存中的很多文化因素與后崗一期文化具有明顯的相似性,如紅頂缽均為斂口、淺腹,盆形鼎、罐形鼎、斜腹盆、折腹盆、鼓等腹部變淺。因此可以說,此類文化遺存已開始趨同于后崗一期文化,或者說已經后崗一期文化化。實際上,張忠培先生很早就注意到這一變化,他認為北辛晚期遺存里無疑包含有文化性質及年代都同于后崗一期文化的遺存,主張將這類遺存從所謂的“北辛文化”中區分出來[8]。現在看來張先生的論述很有先見之明,無疑也是符合實際情況的!有鑒于此,我們認為這一時期海岱地區的北辛晚期文化遺存應歸入后崗一期文化的范疇。換言之,這一時期,隨著后崗一期文化的東擴,海岱地區的北辛文化已被后崗一期文化所取代。當然,由于地域環境和文化傳統的不同,海岱地區,或者說古黃河以東地區的后崗一期文化與古黃河以西地區的后崗一期文化之間還是存在一些差別,如黃河以東地區發現的矮三足缽、小口雙肩耳壺就不見或少見于黃河以西地區,而黃河以西地區常見的弦紋或繩紋罐、圓腹盆、口下飾一周寬帶紋的彩陶缽、腹部飾網狀紋的盂也少見于黃河以東地區。

在向海岱地區急劇擴張的同時,豫東地區的后崗一期文化也開始向江淮地區擴張,并對這里的考古學文化面貌造成了極大的影響。皖北地區在后崗一期文化一、二期時分布著雙墩文化,該文化曾對中原地區和海岱地區施加了較大影響。但到后崗一期文化三期時,該文化卻突然消失,而公元前4000年左右在這一地區出現的侯家寨文化與該文化之間不僅面貌迥異,而且還存在一定的時間間隔。造成這一現象的原因,恐怕與后崗一期文化的侵入有關,只是目前這里的考古工作開展較少,還沒有發現明確的后崗一期文化的遺存而已。后崗一期文化在占據皖北地區以后,以此為基礎,對江淮下游一帶的蘇北地區施加了較大影響。蘇北地區在后崗一期文化時期分布著龍虬莊文化。該文化以高郵龍虬莊遺址一期、二期文化遺存而得名,主要分布于蘇北南區的里下河平原一帶,年代距今約6600—5500年,其中一期距今約6600—6300年,二期距今約6300—5500年[72]。目前經過科學發掘的遺址較少,主要有高郵龍虬莊[73]、海安青墩[74]等。從文化面貌來看,該文化與后崗一期文化風格迥異,但其二期較一期有較大變化,其中最突出的表現就是鼎、紅頂缽的出現。這一現象的產生與后崗一期文化的南擴應有直接關系。鼎最早產生于中原地區的裴李崗文化,到后崗一期文化中期時,鼎已成為當時的主要炊器,在整個嵩山、太行山以東的黃河中下游地區形成了一個空前廣大的鼎文化圈。在這個鼎文化圈中,中原地區的后崗一期文化表現得最為突出,對周邊地區進行了強烈的影響。有學者明確指出,后崗一期文化系統的擴張,是造成皖北地區、里下河平原、寧鎮地區、皖江流域和環太湖地區文化面貌發生劇烈變化的直接原因,而后崗一期文化向南的影響并不是考古學文化的簡單復制,而是更多地表現為一種適應、借鑒和創造,在小規模人群遷徙的表象下,是以鼎文化為核心的思想觀念的迅速傳播并被廣泛接受[13]。可以說,后崗一期文化的南擴,終止了雙墩文化的發展,將皖北地區納入自己的勢力范圍,并對里下河平原、寧鎮地區以及環太湖流域的考古學文化施加了很大的影響,造成了龍虬莊文化一、二期之間文化面貌的巨大改變。

結語

后崗一期文化對東方地區考古學的影響是一個漸進式的過程。一期時,由于自身實力的弱小,后崗一期文化僅對海岱地區的考古學文化有所影響,而對江淮地區的雙墩文化沒有任何作用。后崗一期文化與仰韶文化對海岱地區的雙重影響,使得魯中南及魯西一帶的裴李崗文化北辛類型嬗變為仰韶文化北辛遺存。二期時,后崗一期文化對東方的影響明顯加強,它的東進與雙墩文化的北上,使得海岱地區的仰韶文化北辛遺存發生遞變,進而形成了特征鮮明的北辛文化。它向東南地區的擴張,將豫東地區納入自身的勢力范圍,在該地區形成了別具一格的馬莊類型。三期時,由于受到北上的仰韶文化東莊類型的驅使,后崗一期文化不得不從河套和晉中北地區退縮至太行山東麓地區,但卻對東方地區考古學文化形成了空前的影響。它向海岱地區的擴張,使海岱地區的北辛文化趨同于其自身面貌,最終中止了北辛文化的發展,將海岱地區納入自身的分布范圍。它以豫東地區為基礎繼續向東南地區擴張,首先中止了皖北地區雙墩文化的發展,然后又極大地改變了江淮下游地區龍虬莊文化的面貌。

其興也勃焉,其衰也忽焉!距今6000年左右,豫陜晉相鄰地區的仰韶文化半坡類型嬗變為廟底溝類型;與此同時,長江下游地區也形成了文化面貌較為統一的“崧澤文化圈”[75]。廟底溝類型的東進和崧澤文化的北上,對后崗一期文化產生了空前劇烈的影響——河北平原以及豫北地區的后崗一期文化戛然而止,豫中地區的后崗一期文化嬗變為大河村文化,皖北及豫東南地區的后崗一期文化被屬于“崧澤文化圈”的侯家寨文化所取代,只有在黃河以東的山東地區,后崗一期文化穩住了陣腳,在與廟底溝類型的抗衡中,調整內部機制,積蓄力量,最后在廟底溝類型的影響下,過渡為大汶口文化[8]。

縱觀后崗一期文化的發展歷程,可以看出,其對東方地區考古學文化產生了極大影響,使得太行山—嵩山東麓黃河及淮河下游地區形成了一個以鼎、缽、壺為核心,分布地域廣大的文化系統。這一文化系統與太行山以西以罐、缽、瓶為核心,彩陶發達的仰韶文化半坡類型相互作用、相互影響,共同推進了中國史前文化的發展。它們的很多文化因素又分別被后繼的仰韶文化廟底溝類型和大汶口文化所繼承和發展,進而開啟了黃河中下游地區的社會復雜化和文明化進程。因此,有學者將距今7000—6000年前的仰韶文化早期稱為“后崗時代”[13],也不無道理。

————————

[1]梁思永.后岡發掘小記[G]//李濟.安陽發掘報告:第四期.北京:中央研究院歷史語言研究所,1933:609—626.

[2]梁思永.小屯龍山與仰韶[G]//中國科學院考古研究所.梁思永考古論文集.北京:科學出版社,1959:91—98.

[3]尹達.中國新石器時代[G]//尹達.新石器時代.北京:生活·讀書·新知三聯書店,1955:1—81.

[4]楊建芳.略論仰韶文化和馬家窯文化的分期[J].考古學報,1962(1):49—80.

[5]嚴文明.略論仰韶文化的起源和發展階段[G]//嚴文明.仰韶文化研究:增訂本.北京:文物出版社,2009:160.

[6]張之恒.試論磁山、裴李崗文化遺存的性質:兼論中原地區新石器文化系統的區分[J].考古與文物,1981(1).

[7]張忠培.原始農業考古的幾個問題:為紀念《農業考古》創刊四周年而作[J].農業考古,1984(2):18—20.

[8]張忠培,喬梁.后岡一期文化研究[J].考古學報,1992(3):261—280.

[9]張渭蓮,段宏振.中原與北方之間的文化走廊:太行山東麓地區先秦文化的演進格局[M].北京:文物出版社,2015.

[10]韓建業.中國北方地區新石器時代文化研究[M].北京:文物出版社,2003.

[11]張星德.后岡期紅山文化再考察[J].文物,2015(5):60—65.

[12]袁廣闊,崔宗亮.河南虞城馬莊第五層遺存的發現及意義[J].考古,2020(3):63—72.

[13]陳明輝.距今6000年前后環太湖流域的文化格局:兼論后岡時代[C]//浙江省文物考古研究所.崧澤文化學術研討會論文集:2014.北京:文物出版社,2016:174—214.

[14]欒豐實.試論仰韶時代東方與中原的關系[J].考古,1996(4):45—58.

[15]北京市文物研究所.鎮江營與塔照:拒馬河流域先秦考古文化的類型與譜系[M].北京:中國大百科全書出版社,1999.

[16]拒馬河考古隊.河北易縣淶水古遺址試掘報告[J].考古學報,1988(4):421—454,505—512.

[17]河北省文物研究所.北福地:易水流域史前遺址[M].北京:文物出版社,2007.

[18]河北省文物研究所,邯鄲地區文物管理所.永年縣石北口遺址發掘報告[G]//河北省文物研究所.河北省考古文集.北京:東方出版社,1998:46—105.

[19]河北省文物研究所.正定南楊莊:新石器時代遺址發掘報告[M].北京:科學出版社,2003.

[20]河北省文物管理處.磁縣下潘汪遺址發掘報告[J].考古學報,1975(1):73—116,184—203.

[21]河北省文物管理處.磁縣界段營發掘簡報[J].考古,1974(6):356—363,372,412—413.

[22]廊坊市文物管理所,三河縣文物管理所.河北三河縣劉白塔新石器時代遺址試掘[J].考古,1995(8):673—677,718,769.

[23]廊坊市文物管理處.河北三河縣劉白塔新石器時代遺址第二次試掘[J].文物春秋,2004(2):38—49,54.

[24]唐云明.試談豫北、冀南仰韶文化的類型與分期[J].考古,1977(4):233—241.

[25]段宏振.太行山東麓地區新石器時代早期文化的新認識[J].文物春秋,1992(3):1—9.

[26]于孝東.試論鎮江營文化[J].文物春秋,2007(4):3—9,27.

[27]孫祖初.中原地區新石器時代中期向晚期的過渡[J].華夏考古,1997(4):47—59,113.

[28]魏曙光.北辛文化與鎮江營文化的比較研究[J].華夏考古,2013(3):44—55,104.

[29]鄭州市文物考古研究所.鄭州大河村[M].北京:科學出版社,2001.

[30]中國社會科學院考古研究所安陽工作隊.安陽后岡新石器時代遺址的發掘[J].考古,1982(6):565—583,673—674.

[31]中國科學院考古研究所安陽工作隊.1972年春安陽后岡發掘簡報[J].考古,1972(5):8—19,65—67.

[32]鄭州大學考古系,開封市文物工作隊,尉氏縣文物保管所.河南尉氏縣椅圈馬遺址發掘簡報[J].華夏考古, 1997(3):1—16.

[33]中國科學院考古研究所安陽發掘隊.1971年安陽后岡發掘簡報[J].考古,1972(3):14—25,66—68.

[34]河南省文物考古研究所,濮陽市文物保護管理所.濮陽西水坡[M].鄭州:中州古籍出版社,2012.

[35]中國社會科學院考古研究所山東隊,山東省滕縣博物館.山東滕縣北辛遺址發掘報告[J].考古學報,1984(2):159—191,264—273.

[36]張江凱.略論北辛文化及其相關問題[G]//北京大學考古系.考古學研究:四.北京:科學出版社,2000:1—22.

[37]伍人.山東地區史前文化發展序列及相關問題[J].文物,1982(10):44—56.

[38]韓建業.雙墩文化的北上與北辛文化的形成:從濟寧張山“北辛文化遺存”論起[J].江漢考古,2012(2):46—50.

[39]崔宗亮.裴李崗文化對海岱地區的影響[J].南方文物,2021(2):188—193.

[40]山東大學東方考古研究中心,山東省文物考古研究所,濟南市考古研究所.山東濟南長清區月莊遺址2003年發掘報告[G]//山東大學東方考古研究中心.東方考古:第2集.北京:科學出版社,2006:365—444.

[41]國家文物局,山西省考古研究所,吉林大學考古學系.晉中考古[M].北京:文物出版社,1999.

[42]河北省文化局文物工作隊.河北張家口地區新石器時代遺址調查[J].考古,1959(7):332—337.

[43]內蒙古社會科學院蒙古史研究所,包頭市文物管理所.內蒙古包頭市阿善遺址發掘簡報[J].考古,1984(2):97—108,193.

[44]田廣金.內蒙古岱海地區仰韶時代文化遺址的調查[G]//內蒙古文物考古研究所.內蒙古中南部原始文化研究文集.北京:海洋出版社,1991:31—54.

[45]內蒙古文物考古研究所.清水河縣岔河口新石器時代遺址調查[J].內蒙古文物考古,2003(2):1—15.

[46]內蒙古文物考古研究所、日本京都中國考古學研究會岱海地區考察隊.石虎山遺址發掘報告[G]//內蒙古文物考古研究所、日本京都中國考古學研究會.岱海考古:二:中日岱海地區考察研究報告集.北京:科學出版社,2001:18—145.

[47]中國社會科學院考古研究所內蒙古工作隊.赤峰西水泉紅山文化遺址[J].考古學報,1982(2):183—198,265—266.

[48]中國社會科學院考古研究所內蒙古工作隊.赤峰蜘蛛山遺址的發掘[J].考古學報,1979(2):215—243,279—282.

[49]首都師范大學,濮陽市文物保護管理所.河南省濮陽市鐵丘遺址2014年發掘簡報[J].洛陽考古,2014(4):3—17.

[50]鄭州大學歷史學院考古系.新鄉李大召:仰韶文化至漢代遺址發掘報告[M].北京:科學出版社,2006.

[51]國家文物局考古領隊培訓班.鄭州西山仰韶時代城址的發掘[J].文物,1999(7):4—15.

[52]鄭州大學歷史學院考古學系,河南省文物局南水北調文物保護辦公室,平頂山市文物局.河南寶豐縣小店遺址仰韶文化遺存發掘簡報[J].考古,2021(4):29—45.

[53]鄭州大學歷史學院,河南省文物考古研究院,河南省文物局南水北調文物保護辦公室,等.河南寶豐小店遺址仰韶文化遺存2008年發掘簡報[J].中原文物,2021(3):4—14.

[54]中國社會科學院考古研究所山東工作隊.山東汶上縣東賈柏村新石器時代遺址發掘簡報[J].考古,1993(6):461—467,557—558.

[55]濟寧市文物考古研究室.山東濟寧市張山遺址的發掘[J].考古,1996(4):1—7,28,97.

[56]山東省文物考古研究所.大汶口續集:大汶口遺址第二、三次發掘報告[M].北京:科學出版社,1997.

[57]山東大學歷史系考古專業.山東鄒平縣苑城早期新石器文化遺址調查[J].考古,1989(6):489—496,562,578.

[58]山東省文物研究所.山東鄒平苑城西南莊遺址勘探試掘簡報[J].考古與文物,1992(2).

[59]濟青公路文物考古隊.山東臨淄后李遺址第一、二次發掘簡報[J].考古,1992(11):987—996.

[60]濟青公路文物考古隊.山東臨淄后李遺址第三、四次發掘簡報[J].考古,1994(2):97—112.

[61]青州市博物館.青州市新石器遺址調查[G]//張學海.海岱考古:第一輯.濟南:山東大學出版社,1989:124—140.

[62]蔣寶庚.濟南西郊發現古文化遺址[J].考古,1981(11):89.

[63]中國社會科學院考古研究所.山東王因:新石器時代遺址發掘報告[M].北京:科學出版社,2000.

[64]煙臺市博物館.山東煙臺市白石村遺址調查簡報[J].考古,1981(2):185—186,170.

[65]煙臺市博物館.煙臺白石村遺址發掘報告[C]//北京大學考古學系,煙臺市博物館.膠東考古.北京:文物出版社,2000:28—95.

[66]煙臺市文物管理委員會.山東煙臺白石村新石器時代遺址發掘簡報[J].考古,1992(7):577—588,673.

[67]南京博物院.江蘇邳縣四戶鎮大墩子遺址探掘報告[J].考古學報,1964(2):9—56,205—222.

[68]中國社會科學院考古研究所,美國哈佛大學皮保德博物館.豫東考古報告:“中國商丘地區早商文明探索”野外勘察與發掘[M].北京:科學出版社,2017.

[69]張文軍,張志清,趙新平.試析河南鹿邑縣武莊遺址新石器時代文化遺存[J].考古,2003(2):147—152.

[70]韓嘉谷.河北平原兩側新石器文化關系變化和傳說中的洪水[J].考古,2000(5):57—67.

[71]王濤,朱光華,高明奎,等.山東定陶何樓遺址發現新石器及漢代金元遺存[N].中國文物報,2019-05-05(8).

[72]張敏,韓明芳.江淮東部地區古文化的初步認識[C]//中國考古學會.中國考古學會第九次年會論文集:1993.北京:文物出版社,1997:108—124.

[73]龍虬莊遺址考古隊.龍虬莊:江淮東部新石器時代遺址發掘報告[M].北京:科學出版社,1999.

[74]南京博物院.江蘇海安青墩遺址[J].考古學報,1983(2):147—190,275—282.

[75]仲召兵.崧澤文化圈形成的原因及其意義[C]//浙江省文物考古研究所.崧澤文化學術研討會論文集:2014.北京:文物出版社,2016:25—30.

〔責任編輯:成彩虹〕