高素質農民培育效果研究熱點及發展趨勢

摘要:運用CiteSpace文獻計量分析軟件,通過年度發文量、研究作者、研究機構、關鍵詞共現、關鍵詞聚類功能,以“高素質農民+培育效果”為主題對CNKI數據庫收錄的434篇核心文獻進行分析(截至2023年3月25日)。結果顯示:高素質農民培育效果研究以2015年為節點分為兩個發展階段;核心研究作者之間聯系較為分散,研究機構群還未形成,主要集中在涉農院校和師范類院校;研究熱點聚焦于高素質農民培育現狀、培育模式、培育績效、困境及解決對策、培育路徑。今后有關高素質農民培育效果的研究還需繼續深化,應重點關注高素質農民培育效果的提升、完善高素質農民培育體系機制研究。

關鍵詞:高素質農民;培育效果;CiteSpace;可視化分析

中圖分類號:G725 文獻標志碼:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.20240315

基金項目:山西農業大學高層次人才科研專項項目(2021XG005)。

Research hotspot and development trend of cultivation effect of high-quality farmers

Tao Xueyi, Wu Yixiong

( College of Public Administration, Shanxi Agricultural University/Institute of Agricultural and Rural Development, Jinzhong, Shanxi 030801 )

Abstract: By using CiteSpace bibliometric analysis software, 434 core literatures included in CNKI database were analyzed with the theme of "high-quality farmers + cultivation effect" (as of March 25, 2023) through the annual number of publications, study authors, research institutions, keyword co-occurrence and keyword clustering functions. The results showed that: The research on the cultivation effect of high-quality farmers is divided into two stages with 2015 as the node; The relationship between the core research authors is scattered, and the research institution group has not yet formed, which is mainly concentrated in agriculture-related colleges and normal colleges. The research focuses on the status, mode, performance, dilemma, solution and path of high-quality farmers cultivation; In the future, the research on the cultivation effect of high-quality farmers needs to be further deepened. We should focus on improving the cultivation effect of high-quality farmers and improving the cultivation system mechanism of high-quality farmers.

Key words: high-quality farmers; cultivation effect; CiteSpace; visual analysis

培育和發展高素質農民,是實現農業農村現代化的重要支撐,而效果評價是改進培育的重要依據。2019年中央一號文件指出“要培養懂農業、愛農村、愛農民的‘三農’工作隊伍”[1]。2020、2021年中央一號文件都明確提到培育高素質農民。2022年中央一號文件指出“實施高素質農民培育計劃”“發現和培養使用農業領域戰略科學家”[2]。 2023年的中央一號文件再次指出要加強鄉村人才隊伍建設,大力發展面向鄉村振興的職業教育,深化產教融合和校企合作[3],保障高素質農民培育工作順利進行,還可以為決策層培育高素質農民提供新視角。基于此,回顧我國培育高素質農民道路,梳理已有研究成果,分析研究現狀并指出現存不足,為高素質農民隊伍建設提供一些思路和建議,以提高高素質農民培育質量。

1 研究設計

1.1 研究方法

本研究采用文獻計量法和知識圖譜分析法,以能夠可視化呈現某領域研究熱點和前沿主題的可視化分析軟件CiteSpace進行數據處理。導入數據后,選定相關算法,設定時間跨度為1年,其他為默認數據,統計各年度具體發文量、著者與機構構成、關鍵詞共現、關鍵詞聚類并進行系統分析,探究高素質農民培育效果領域的研究現狀和熱點方向。

1.2 數據來源

本文以CNKI文獻數據庫作為數據檢索來源,選定高級檢索,檢索文獻類型為“期刊”,檢索主題詞確定為“高素質農民+培育效果”,期刊來源類別選定“核心期刊”“CSSCI”,共檢索到文獻457篇(截至2023年3月25日),剔除無作者、書評等非相關文獻,實際得到有效文獻434篇,基本涵蓋了我國在高素質農民培育效果領域有影響力的研究成果。以Refworks格式下載,保存為TXT格式,作為本文的數據來源。

1.3 研究對象

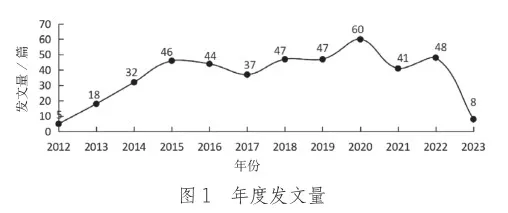

利用CiteSpace統計各年度具體分文數量,導入EXCEL繪制2012—2023年文獻年度發文量(截止2023年3月25日),見圖1。從發文量時序分布來看,以2015年為分界點,研究發文數量大致分為快速增長、穩定發展兩個階段。

2012—2015年為第一階段。國家和地方不斷加大對高素質農民培育的支持力度。2012年中央一號文件首次界定農民的“職業性”,強化農民的職業屬性。此后國家出臺《新型職業農民試點工作方案》《農業部辦公廳關于新型職業農民培育試點工作的指導意見》[4]《關于全面深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見》[5]等一系列保障高素質農民發展的政策法規,這極大引起了學術界對高素質農民的關注,學者們對高素質農民培育效果的探索逐漸深入,發文數量不斷增加。

2016年至今為第二階段。近幾年我國加強鄉村人才隊伍建設,大力支持高素質農民發展,《教育部辦公廳關于做好高職擴招培養高素質農民有關工作的通知》[6]《中共中央 國務院關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見》[7]等政策的實施,掀起了學術界研究高素質農民的熱潮。習近平總書記在黨的二十大報告提到加快建設農業強國,扎實推動鄉村人才振興,進一步強調提升高素質農民發展質量的重要性。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》[8]的發布后,2020年發文量達到最高峰。此后,學術界對高素質農民的研究熱度有一定下降趨勢,但仍保持高發文量狀態。

2 計量可視化分析

2.1 研究作者

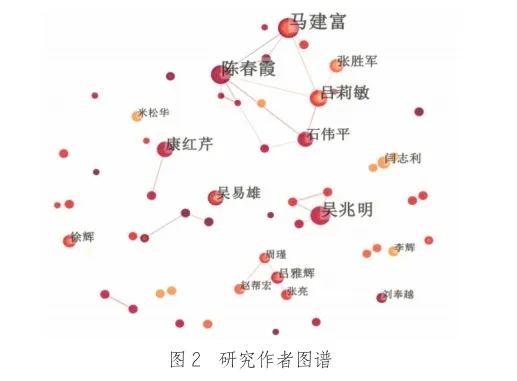

我國高素質農民研究作者圖譜(圖2)共205個節點,連接數是77,網絡密度為0.003 7。以馬建富、吳兆明、陳春霞、吳易雄、呂莉敏、康紅芹為代表,發文量在5篇以上。發文量在3~5篇的學者是:張勝軍、張亮、呂雅輝、石偉平、徐輝等9位學者,其余作者發文量在3篇以下。

研究作者之間的聯系較為松散。普賴斯定律是衡量各個學科領域文獻作者分布的規律,依據M= 0.749(Nmax)1/2 = 0.749(12)1/2≈3(M為核心作者最低發文數,Nmax為發文最多的作者篇數),本文將發文量大于3篇的17位研究作者認定為核心作者,17位核心作者的發文量占總發文量的21.20%(92/434),遠低于普賴斯定律認定的50%[9]45-58。

通過圖2可知作者之間聯系較為稀疏,只有小部分研究作者之間聯系較多,已形成師生或同事合作隊伍,聯系較為密切的是江蘇理工學院的馬建富、呂莉敏、張勝軍、陳春霞以及河北農業大學的趙邦宏、呂雅輝、張亮等。綜上,在434篇文獻中,馬建富共發文12篇居于首位,從研究內容來看,主要研究農村職業教育、人力資源開發和制度創新等內容。加強學術交流,發揮核心作者帶動作用,為研究奠定良好基礎,推動高素質農民培育朝著更好的方向發展。

2.2 研究機構

依據普賴斯定律M=0.749(Nmax)1/2=0.749(31)1/2≈4(M為核心作者最低發文數,Nmax為發文最多的作者篇數),本文將發文量大于4篇的研究機構認定為核心機構。合并二級研究機構,高素質農民培育領域發文量超過4篇的研究機構共12個,其發文量占總發文量的16.13%(70/434),遠低于普賴斯定律認定的50%,說明高素質農民培育的核心研究機構群還未形成[9]96-99。

運行CiteSpace分析軟件,選定“institution”,得到高素質農民研究機構圖譜(圖3),共188個節點、65條連線。在共現頻次上,發文數量最多的研究機構是江蘇理工學院,發文量為31篇,其次是華東師范大學、無錫職業技術學院、曲阜師范大學、河北農業大學、河北大學教育學院,發文量分別是12、11、9、9、8篇。總的來說,高素質農民發文機構分布以涉農院校和師范類院校為主。

發文機構的分布能夠反映研究領域的實力分布。機構發文量的高低,一定程度上與當地的相關政策、資源和培育環境有關。高產機構的地域性較為明顯,研究地域主要分布在京津冀、江浙滬等地,此外還有安徽、陜西、山東等地,這些地區都是高素質農民培育的典型地區。

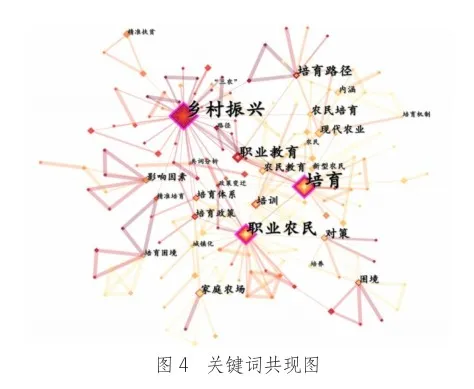

2.3 高頻關鍵詞共現分析

運用CiteSpace可視化分析軟件,網絡節點選擇關鍵詞(key-word),運行軟件后得到高素質農民培育效果領域的關鍵詞共現圖譜(圖4)。統計得到關鍵詞共295個,網絡密度為0.007 6。經分析,“鄉村振興”“培育”“職業農民”“職業教育”等是高頻關鍵詞。關鍵詞頻次總體上概括了論文的主題,出現次數高的關鍵詞則反映出該領域的研究熱點。通過“方塊”節點大小,可以發現學術界對高素質農民培育效果的研究主要聚集在以下4個方面:一是高素質農民培育現狀研究。與國家培育政策相適應,研究方向更加精準,更好適應農業農村現代化。二是高素質農民培育模式研究。三是培育效果評價研究,研究層次更加細致深入。四是現實困境及對策方面。綜上,高素質農民的相關研究思路更加清晰、方向更加精確、層次更加深入。

2.4 高頻關鍵詞聚類分析

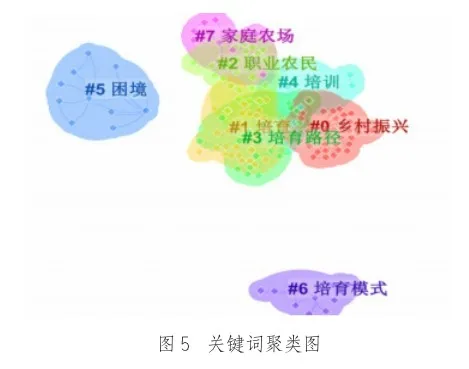

運用CiteSpace關鍵詞聚類功能進行聚類,將關鍵詞共現為7個不規則區域,聚類模塊值為0.749 4,大于0.3,聚類平均輪廓值為0.767 1,大于0.7,聚類結果顯著。每個聚類區域由多個聯系較為緊密的關鍵詞組成,聚類數字越小,表明該聚類所包含的關鍵詞越多。聚類順序為#0~#7,分別是“鄉村振興”“培育”“職業農民”“培育路徑”“培訓”“困境”“培育模式”“家庭農場”(見圖5)。通過434篇核心文獻統計,將聚類類團分為兩類:一是高素質農民培育效果與培育機制體系的關系;二是培育路徑。家庭農場是培育高素質農民的重要載體。相比傳統分散的小農戶,家庭農場把分散的土地集中到一起,更利于農村土地集約化,提高利用率。

3 高素質農民培育效果研究熱點分析

3.1 高素質農民培育現狀

第一,制度逐漸規范。2019年農業農村部聯合教育部實施“百萬高素質農民學歷提升行動計劃”[6],隨著農業農村現代化推進步伐加快,近幾年的中央一號文件都提出大力發展高素質農民。自2016年首次發布《全國高素質農民發展報告》,2022年全國高素質農民發展指數得分為70.09分,截至2022年底,全國農村實用人才總量超過2 200萬人[10]。

第二,培育政策逐步優化。經濟社會不斷發展,國家對高素質農民的培育政策也在不斷完善。部分學者側重財政金融政策的研究,財政支持、補貼、信貸援助等要充分考慮高素質農民,財政優惠適當向其傾斜[11]。還有學者從保險政策層面進行研究,強化農業商業保險的覆蓋面[12]、完善農村養老保險體系與新型農村合作醫療[13],增強保障和補償能力。這些政策不僅為高素質農民提供良好的培育環境,也解決了高素質農民后顧之憂。

第三,培育體系逐步形成。首先,在培育資源上,以全國農廣校為主體,部分地區農廣校探索培育與中高職學歷教育有效銜接。2022年《全國高素質農民發展報告》指出在云上智農APP,高素質農民注冊用戶數量超過650萬人,全國農民手機應用技能培訓輻射超4 000萬人次,101所高校和科研院所入選鄉村振興人才培養優質校和農業科研院所推介名單[10]。其次,在培育方式上,分產業、分類型、分層級進行培育,突出重點培育和精準扶貧[14]。最后,從培育形式來看,利用信息化優勢,借助智能平臺進行遠程培育[15]。

3.2 高素質農民培育模式

國內學者們積極探索高素質農民培育模式,主要分為政府主導式、合作組織式、院校培育式3種模式。第一是“政府主導模式”,我國現行的高素質農民培育模式即政府主導模式,如江蘇姜堰模式[16],帶有強烈的政府指令性色彩,在全國推廣范圍最廣。我國高素質農民培育模式應根據不同經濟區域、不同產業類型和不同的培育目標,由政府主導類模式向政企配合類模式轉變,再逐步向市場運作類模式過渡[17]。第二是“合作組織式模式”。從培育主體來看,形成“政府主導,農廣校、農民合作社和龍頭企業等社會力量廣泛參與,第三方機構進行育后評估”[18]等多元主體共同參與的合作治理模式。第三是“院校培育模式”。王東強、田書芹借助多中心治理理論,構建“校園+田園”“學歷+技能”“中職+高職”“定制+協同”4種典型的農民培育模式[19],如陜西寶雞模式以科技示范基地為依托、河北農大模式借助高等農林教育走科教興農道路。

3.3 高素質農民培育效果評價

關于高素質農民培育效果評價研究,學者們主要從影響因素、評價方式兩方面進行分析。

3.3.1 影響因素

第一,在農民方面。受教育程度是農民學習和理解能力最直接的表現[20],性別、繼續從事農業的意愿[21]、家庭收入高低[20]等自身條件,都對高素質農民培育效果產生影響。

第二,在培育方面。培育師資、培育內容、培育方式[22]、培育管理及考核制度[23]影響高素質農民培育效果。此外,資金支持程度[24]也是影響農民培育成效的重要變量。

第三,在外部因素中,主要分為政府和市場兩個方面。首先政府主導的優惠政策、土地流轉政策成為高素質農民培育效果的重要影響因素[25]。政策組織形式和宣傳程度也對高素質農民培育效果產生影響[26]。此外,市場刺激在很大程度上影響農民培育的積極性。

3.3.2 評價方式

高素質農民培育效果評價指標的選取主要分為以下3個方面:一是基于政府視角,作為投資主體,設計“投入—產出”評價指標[27]。二是基于培育機構視角,通過了解農民對培育的滿意程度從而進行培育質量測評。三是基于農民視角,通過對比培育前后的農業收入差異、知識、職業技能、自我發展和組織化程度等方面衡量培育效果。高素質農民培育效果評價是育后工作的必要環節,是提高培育質量的重要保障,不能單單流于形式。

3.4 高素質農民培育過程中面臨的問題及對策研究

目前高素質農民培育過程中面臨的問題主要涉及培育對象自身、培育機構、外部環境3個方面的問題。

在培育對象自身層面,存在受教育程度較低、培育對象遴選缺乏針對性、隊伍發展不均衡等問題;在培育管理層面,存在培育主體間配合不到位、培育模式不健全、管理體制不順暢、師資水平有限、缺乏監管和評價、培育供需不符、理論脫離實際等問題,培育處于一種被動局面,很大程度上阻礙我國高素質農民的發展進程;在外部環境層面,存在社會資本的參與程度較低、法律體系不健全、財政與保險政策不配套、農村基礎設施相對落后等制約因素。

基于此,從以下3個方面提出相應的對策。一是精準篩選培育對象,嚴格限制高素質農民資格準入,對高素質農民的資格認定、管理到培育進行規范,實行動態化優勝劣汰機制,建立相應的信息數據庫,強化學員、鄉村精英帶動示范效應,樹立人才觀念,激發農民主體積極性。二是完善培育管理,包括擇優選擇培育教師、合理設置培育內容,豐富專業知識、市場意識和經營管理能力,掌握現代化農業生產技能。運用互聯網和遠程教育等培育方式,創新培育模式,建立多元主體協同培育機制、完善獎懲機制和績效考核方式,加強高素質農民的培養,提高其專業技能和知識水平。三是建立多元化資金投入保障機制,完善法律體系,土地、財政及社保政策等。

4 研究結論與未來指向

4.1 研究結論

以2012—2023年在CNKI數據庫中收錄的434篇關于“高素質農民培育效果”的核心期刊作為本文的研究樣本,結果顯示:研究發文量呈現初步探索和穩定發展兩個階段。高素質農民核心研究機構群還未形成,以東部和中部地區居多,大多以涉農高等院校和師范類院校為主。研究作者之間聯系較為松散,只有小部分研究作者之間聯系較多,已形成專門的師生或同事合作隊伍。研究熱點較為廣泛,主要分為高素質農民培育現狀、培育模式、培育效果評價、現實困境及對策,研究主題趨于多元化。研究內容逐漸豐富,培育對策和培育路徑逐漸細化。

但已有的研究成果仍存在以下問題:第一,高素質農民培育效果缺乏深層次研究。在中國知網關于高素質農民的碩士論文有5篇,博士論文只有1篇,研究成果較少且主要集中在培育效果的影響因素、培育過程存在的困境對策和培育路徑等方面,研究同質化現象較為嚴重。此外,研究大多圍繞局部地區開展相關研究與論述,如江蘇、上海等地,東北地區相對滯后,經驗普適性不強。第二,現代化意識薄弱。高素質農民培育效果的研究對互聯網、大數據等信息化技術運用較少。第三,研究方法較為單一。現有研究大多是運用訪談法、文獻分析法、案例分析法和調查問卷法展開研究,只有少部分學者綜合分析影響高素質農民培育效果的相關指標,驗證變量因果之間關系,進行量性研究。基于跨學科視角對高素質農民培育效果的綜合研究不多,加強研究視角向多元化轉變和學科交叉研究問題亟待解決。

4.2 未來指向

基于既有的研究基礎,探究高素質農民培育效果應從多學科、多視角進行分析,主要著眼于3個方面。

(1) 深化研究層次,提升培育效果。我國高素質農民培育尚處于發展階段,現存的培育模式較為繁雜、培育質量不高,這表明我國高素質農民培育工作還需要努力。在借鑒發達國家對高素質農民培育工作的基礎上,學習先進培育經驗,針對不同地域、不同培育對象、不同培育目標,從培育內容、培育方式、培育環境、培育需求、培育計劃安排、培育師資等方面統籌規劃,深入探索培育共性進行積極推廣,建立具有當地特色的現代化高素質農民培育模式。關于培育管理、培育資金、培育效率、培育追蹤等問題,完善培育機制體系促使我國高素質農民培育朝著更加系統化、合理化的方向發展。高素質農民隊伍不斷壯大,未來必將成為我國農業農村現代化的主力軍。

(2) 緊跟時代步伐,增強現代意識。培育高素質農民,助力鄉村人才振興。從農業現代化發展的維度來看,高素質農民培育是實現農業現代化戰略目標的時代要求。從農村經濟發展的維度來看,高素質農民培育是助力鄉村振興戰略的重要力量[28]。從農民能力發展的維度來看,高素質農民培育是提高農民增收能力的現實訴求。2019年《中共中央 國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》的出臺,高素質農民培育進入質量提升階段。《中共中央 國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》及黨的二十大和中央農村工作會議精神[2],進一步推動高素質農民與國家戰略相結合,2023年中央一號文件指出強化農業科技和裝備支撐,推動農業關鍵核心技術攻關。

然而高素質農民培育工作也面臨極大的挑戰。高素質農民培育效果研究應跟隨國家戰略腳步,著眼于提升高素質農民培育質量,開展“線上+線下”的學習方1a4cdd279efcdf9b6d476f444c8c7b63式,實地參觀,增強市場爭競力和創新意識,重點提高生產技術技能、提升產業發展能力。系統分析高素質農民培育的影響因素,合理設置評價指標,構建高素質農民評價體系,注重培育效果的反饋,從而改進高素質農民培育。

(3) 豐富理論視角,創新研究方法。隨著“十四五”規劃和2035年目標計劃推進,鄉村振興戰略深入發展,為高素質農民培育提供了新動能。學術界關于高素質農民培育效果的研究既推動了鄉村振興與高素質農民培育的相關理論研究,又豐富了高素質農民培育的實證研究成果。在現有研究的基礎上,未來高素質農民培育效果研究應進一步拓寬研究渠道,運用多元化研究方法,嘗試從多中心治理理論、終身教育理論、人力資本理論等管理學、教育學、經濟學視角展開研究,豐富高素質農民培育效果研究內容。現有研究以質性研究居多,未來運用定性和定量相結合、分析模型等研究方法,規范化研究,也是高素質農民培育一個重要方向。鄉村振興戰略與高素質農民培育相輔相成,充分發揮農村人力資本優勢在鄉村振興中的作用,扎實推進我國“人才強國”實現。

參 考 文 獻

[1]中共中央 國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見[J].農村經營管理,2019(2):6-12.

[2]中共中央 國務院關于做好二〇二二年全面推進鄉村振興重點工作的意見[N].人民日報,2022-02-23(1).

[3]中共中央 國務院關于做好二〇二三年全面推進鄉村振興重點工作的意見[N].人民日報,2023-02-14(1).

[4]農業部辦公廳關于新型職業農民培育試點工作的指導意見[J].農民科技培訓,2013(8):10-11+14.

[5]中共中央 國務院關于全面深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見[J].中國農民合作社,2014(3):8-13.

[6]農業農村部辦公廳教育部辦公廳關于做好高職擴招培養高素質農民有關工作的通知(農辦科〔2019〕24號)[S/OL]. (2019-06-26)[2023-06-16].https://www.tech.net.cn/news/show-70200.html.

[7]中共中央 國務院關于抓好“三農”領域重點工作確保如期實現全面小康的意見[J].中國農民合作社,2020(3):7-12.

[8]中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議[J].中國民政,2020(21):8-21.

[9]普賴斯.小科學·大科學[M].宋劍耕,戴振飛,譯.北京:世界科學社,1982:77.

[10]農業農村部科技教育司,中央農業廣播電視學校編.2022年全國高素質農民發展報告[R].北京:中國農業出版社,2022.

[11]毛政,蘭勇,周孟亮.新型農業經營主體金融供給改革探析[J].湖南農業大學學報(社會科學版),2016,17(1):9-14.

[12]王步天,林樂芬.政策性農業保險供給評價及影響因素:基于江蘇省2300戶稻麥經營主體的問卷調查[J].財經科學,2016(10):121-132.

[13]牛浩,陳盛偉,安康,等.農業保險滿足新型農業經營主體的保障需求了嗎?:基于山東省422家省級示范家庭農場的證據[J].保險研究,2020(6):58-68.

[14]王雪平.精準扶貧視角下新型職業農民培訓路徑探求[J].農業經濟,2019(10):83-84.

[15]鮑金紅,曾紅宇.農業信息化背景下民族地區新型職業農民的培育:基于三地九村的調查[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2020,40(6):101-106.

[16]趙幫宏,張亮,張潤清.我國新型職業農民培訓模式的選擇[J].高等農業教育,2013(4):107-112.

[17]蔡云鳳,閆志利.中外新型職業農民培育模式比較研究[J].教育探索,2014(3):154-157.

[18]張勝軍,李翠珍.構建新型職業農民培訓多中心治理模式探析[J].職教論壇,2016(9):57-59+63.

[19]田書芹,王東強.論新型城鎮化進程中新型職業農民社區教育模式創新[J].繼續教育研究,2016(6):30-31.

[20]周杉,代良志,雷迪.我國新型職業農民培訓效果、問題及影響因素分析:基于西部四個試點縣(市)的調查[J].農村經濟,2017(4):115-121.

[21]張億鈞,朱秋分,曹延姍.新型職業農民培訓效果的影響因素分析及政策建議[J].職教論壇,2018(3):108-112.

[22]呂雅輝,張亮,張潤清.農民組織參與下的常態化培育機制構建:基于傳播學7W理論的研究[J].中國職業技術教育,2020(21):62-71+89.

[23]幸荔蕓,袁德梽,林克松.跨界融合與精準扶助:鄉村振興戰略下涉農高職“1+N”農民培訓模式的行動探索[J].中國職業技術教育,2020(13):31-36.

[24]連會斌,譚廣興,徐瀟涵.農村職業教育賦能鄉村振興:政策梳理、學理邏輯及實踐路徑[J].成人教育,2022,42(12):73-79.

[25]朱啟臻,胡方萌.新型職業農民生成環境的幾個問題[J].中國農村經濟,2016(10):61-69.

[26]廖開妍,楊錦秀,劉昕禹.新型職業農民培訓效果評價及其影響因素:對四川省成都市812位參訓農民的調查[J].職業技術教育,2019,40(36):45-50.

[27]黃林秀,鄒冬寒,陳祥,等.財政扶貧政策精準減貧績效研究[J].西南大學學報(社會科學版),2019,45(5):59-66+198.

[28]趙璐迪.農業現代化背景下高素質農民培育理論邏輯與實踐理路[J].成人教育,2022,42(12):42-50.