高溫高濕地區高水分玉米綜合保管技術及其應用效果

摘要:玉米籽粒體積大、營養物質豐富,而且玉米胚帶菌量大、吸濕性強,在高溫高濕條件下極易腐敗、生蟲,難以保管。該研究針對近年來淺圓倉裝糧線變高、容量變大,以及東南地區高溫高濕氣候特點,綜合應用糧面微循環+空調控溫、機械通風、氮氣氣調、谷冷機排積熱等綠色儲糧技術對進口偏高水分玉米進行安全儲藏試驗,探索并總結了偏高水分玉米在淺圓倉中的儲存特點和品質變化規律。結果表明,綜合儲糧技術的應用可有效延緩進口偏高水分玉米品質劣變速度,確保其安全儲藏。

關鍵詞:淺圓倉;進口玉米;綠色儲糧技術

中圖分類號:S379.2 文獻標志碼:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.20240318

Comprehensive storage technology and application effect of high moisture corn in high temperature and high humidity area

Wu Wenqiang1,2, Liu Ling3, Chen Xianming1,2, Pan Gang1,2, Han Bi1,2, Ye Zhongxing1,2, Liang Hao1,2

( 1. Sino Grain Shaowu Derot Co., Ltd., Nanping, Fujian 354000; 2. National Grain Industry Skill Top Talent Studio, Nanping, Fujian 354000; 3. Sino Grain Jiangsu Quality Inspection Center Co., Ltd., Fujian Branch, Fuzhou, Fujian 350000 )

Abstract: In response to the grain loading line and capacity of squat silo have increased, as well as the characteristics of high temperature and humidity in the southeast region and the difficulty of corn storage due to spoilage, this article comprehensively applies green grain storage technologies such as grain surface microcirculation+air conditioning temperature control, mechanical ventilation, nitrogen gas regulation, and grain cooler heat removal, explored and summarized the storage characteristics and quality change patterns of corn in squat silo. The results indicate that the application of comprehensive grain storage technology can effectively delay the deterioration rate of high moisture corn quality and ensure the safe storage of corn.

Key words: squat silo; imported corn storage; green grain storage technology

玉米是我國主要的糧食作物之一,也是一種高產作物,適應性較強,種植地域和面積較廣[1]。其籽粒體積較大,含有大量的淀粉和蛋白質,吸濕性強、呼吸強度大,并且玉米胚部脂肪多容易酸敗、帶菌量大容易發熱與霉變,極易感染害蟲[2-3]。玉米不耐高溫,在高溫條件下易發生品質劣變,相對于其他糧食保管難度較大,儲藏穩定性較差[4-5]。

我國東南地區受亞熱帶季風影響,長期處于高溫、高濕氣候[6],不利于糧食的儲藏。因此,如何保證偏高水分玉米在東南地區的儲存安全已成為目前綠色儲糧的研究重點[7]。基于此,本研究綜合運用糧面微循環+空調控溫、機械通風、氮氣氣調、谷冷機排積熱等綠色儲糧技術,探索在東南地區淺圓倉儲存偏高水分進口玉米品質變化的一般規律,以期為綠色儲糧技術的應用和偏高水分玉米的安全儲藏提供一定理論和技術依據。

1 材料與方法

1.1 試驗倉房基本情況

試驗倉房為068倉和070倉,對照倉房為069倉,均為淺圓倉,頂高30.27 m,直徑20 m,堆糧線26 m。倉頂采用現澆混凝土薄殼結構,坡度為30o,用4 cm厚的細石鋼筋混凝土做屋面層,淺圓倉穹頂使用5 cm厚聚氨酯發泡隔熱,并且在整個屋面刷反光涂料;通風系統為4組對稱的地上籠通風系統,地上籠呈“圭”字型分布,穹頂配置4臺1.5 kW的軸流風機和4個排氣口,倉房內配置了3臺制冷量為7 kW/臺的空調。淺圓倉倉底設有一個倉門,3個低位自流出糧口,2個高位自流出糧口,地面是防潮層加混凝土;測溫電纜采用北京佳華儲良有限公司的測溫系統,倉內布有測溫電纜24根,第1圈4根,第2圈8根,第3圈12根,共384個測溫點。

1.2 儲糧基本情況

1.2.1 玉米儲藏數量

068倉儲存數量5 646.07 t,070倉儲存數量5 646.90 t,069倉儲存數量5 600.00 t。

1.2.2 玉米儲藏特征

玉米胚大,胚部組織疏松,脂肪含量高(約為35%),占全粒脂肪的70%以上,導致玉米胚部易酸敗;玉米胚部帶菌量大,容易吸濕霉變;玉米沒有穎殼保護,易受蟲蝕;新收獲的玉米水分高、不易干燥,且成熟度不均勻,在儲藏過程中很容易結露,大大增加了儲糧難度。

1.2.3 玉米品質情況

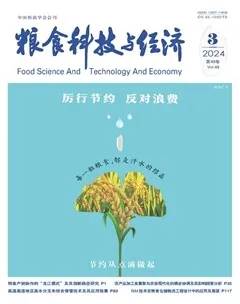

入庫進口玉米采用集裝箱運輸,入庫品質見表1。

1.3 玉米入倉前準備工作

1.3.1 空倉消毒工作

在糧食入倉前,做好空倉以及倉儲設施、設備消毒殺蟲。

1.3.2 通風道的檢查

淺圓倉的地上籠呈“圭”字形,入糧前除了做好地上籠清理及通風孔是否堵塞的檢查外,還要對地上籠的連接固定進行檢查,達到擺設規范、準確固定,確保入糧時不移位、不漏糧,確保糧食順利入倉。同時為解決門位周邊的通風死角,在倉內大門四周加裝了一套引風管道與鄰近地上籠進行連接。

1.3.3 糧情檢測系統的檢查

采用內掛式可拆卸糧情測溫系統,糧情檢測系統是跟蹤糧情的“脈搏”,是儲糧四合一技術之一,該系統的穩定性和精確性對及時掌握糧情變化至關重要。檢查電纜是否完好,電纜末端的拉鉤和卸扣是否與地面固定良好,防止因入倉的糧流沖擊而發生漂移;通過檢測空倉溫度并檢查各測溫探頭的偏差值,以確認偏差是否在正常范圍內。

1.3.4 氣密性檢查

入倉前做好倉房空倉氣密性檢測,做好工藝孔洞密封,特別要做好工藝孔洞口構件間縫隙及構件與倉壁之間縫隙堵塞修補工作,以及各類電源線、測溫電纜線、濃度檢測管等穿線孔的密封。

1.3.5 安全生產工作

制定安全儲糧預案,配全配齊相應安全防護器材,配置氧氣報警儀、磷化氫報警儀、空氣呼吸器及安全繩、安全帶。

1.4 玉米入倉過程中管理工作

1.4.1 玉米進倉過程中減少自動分級

淺圓倉實行機械進倉,雖然大大提高了進倉效率,但大量采用機械設備和巨大的落差同樣使糧食的破碎粒大大增加,自動分級現象也很嚴重。為了減少自動分級現象,采取了以下措施:① 嚴格控制入倉糧食質量(入倉玉米水分值≤14%),嚴禁高水分糧和水濕糧入倉;② 雜質超過標準的糧食,入倉前先進行雜質清理至合格;③ 在機械入倉前,用500 t左右的糧食從底部倉門入倉進行打底,以減緩糧食進倉的沖力,盡量減少破碎率;④ 在糧食裝糧結束后采取中部抽芯過篩處理,大大降低糧食中心點的雜質含量。

1.4.2 做好蟲害防治工作

在糧堆底層、側壁卸糧口附近和糧堆上層約30 cm厚糧食拌入儲糧防護劑或食品級惰性粉,按標準劑量施用,嚴禁蟲糧入倉。

1.4.3 及時調節糧溫

當進口玉米在夏季高溫季節分批次入倉時,不同批次的玉米會存在溫差,應加強監測,若達到或超過露點溫差時,應及時采用谷物冷卻機或離心風機及時通風,均衡糧溫,防止結露產生。

1.4.4 入糧滿倉后工作

入糧結束后,在倉墻上部的四周距堆糧線2 m高左右內貼保溫板,中心點及雜質聚集區清理雜質、平整糧面、清理倉內積塵,倉墻四周布設內環流裝置,布設移動測溫桿、蟲籠陷阱等,為安全儲藏奠定良好基礎。

1.4.5 入庫過程采取的保糧措施

由于入庫時間較長,氣溫逐漸升高,且6月份相對氣溫較高,白天氣溫在31 ℃~36 ℃,夜間氣溫21 ℃~25 ℃;已入庫的玉米和正在入庫過程的玉米受氣溫、濕度影響較大,糧溫開始上升,玉米表面感官判定較潮,散落性開始變差,局部點開始出現發熱現象。采取的對應保糧措施是對前期從門口入庫打底的玉米利用夜間氣溫較低時,采用淺圓倉穹頂4臺1.5 kW的軸流風機或22 kW離心風機進行通風降溫排濕。保證6月份入庫玉米平均糧溫在19 ℃~26 ℃,最高糧溫在23 ℃~33 ℃,最低糧溫在18 ℃~23 ℃。

1.4.6 分公司質檢中心驗收結果

玉米驗收質量見表2。

1.5 玉米入倉后監管工作

1.5.1 日常糧情檢查工作

主要檢查包括“三溫三濕”、蟲害、品質變化、氣調或熏蒸濃度等方面。根據檢查結果及時進行糧情分析、對比,根據分析結果判斷糧情變化趨勢,如有異常情況,可精確定位,及時采取必要措施,確保玉米儲糧安全。

1.5.2 倉房檢查工作

主要檢查倉房沉降、地坪裂縫、倉頂計通風口滲漏等,特別在下雨時應注意入糧口、倉頂自然通風口和軸流風機口及測溫電纜與倉頂結合部位的滲漏檢查。

2 綜合儲糧技術的應用

2.1 大門及工藝孔洞的密閉保溫隔熱

糧食入倉后,大門用加氣磚進行封堵密閉,卸糧口、進糧口用薄膜玻璃膠密封,氣溫回升前倉底4個通風口用保溫棉加薄膜玻璃膠密封隔熱,倉頂通風口用薄膜玻璃膠全部密封,減少外界氣流對倉內的影響,實現密閉保冷隔熱。

2.2 屋面刷白

糧食在保管過程中,部分的熱量來自屋頂,屋面刷涂白色反光材料是一種簡易、成本較低的降低倉溫的有效途徑,減少氣溫對倉溫的影響,延緩糧溫上升速度。完成屋面刷白后進行了倉溫的跟蹤比對,發現刷白后倉溫比刷白前低3 ℃~5 ℃。

2.3 空調控溫控濕的運用

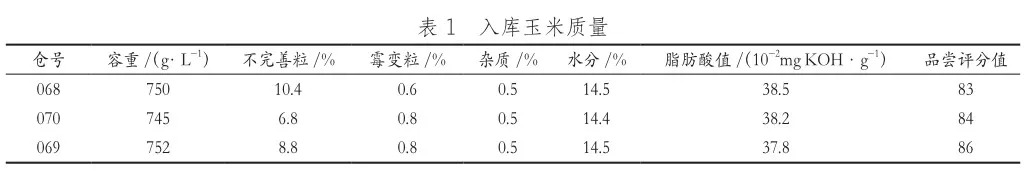

準低溫儲藏能有效限制害蟲和微生物的生長繁殖,延緩糧食品質陳化,關鍵在于獲得較低的倉溫、糧溫,在低溫時期密閉,在防潮隔熱的基礎上,通過空調可以有效控制倉溫以及輻射糧堆表層以下50 cm左右的糧溫,有效延緩糧堆表層糧溫上升。考慮到運行成本問題,一般沒有全天開啟空調,這就要求在合理時間段開啟空調控更經濟有效,一天中最高氣溫是在14:00左右,熱量通過屋面傳導到倉內需一段時間,一般倉溫最高是在19:00—20:00,理想使用時間段應在以19:00為中心前后數小時為宜,夜間使用空調存在隱患,不宜使用。具體做法:① 4—6月份,當倉溫接近23 ℃或倉濕超過70%時,開始使用空調控溫控濕,設出口溫度23 ℃,啟用除濕功能,時間段為9:00—16:00,持續運行6~7 h;② 7—9月份,空調運行時間段為8:00—18:00;③ 當氣溫低于25 ℃,停止使用空調。如遇特殊情況適當增減空調使用時間。表3為空調運行情況,圖1為玉米夏秋兩季空調控溫相關溫度數據變化。

2.4 谷物冷卻機的運用

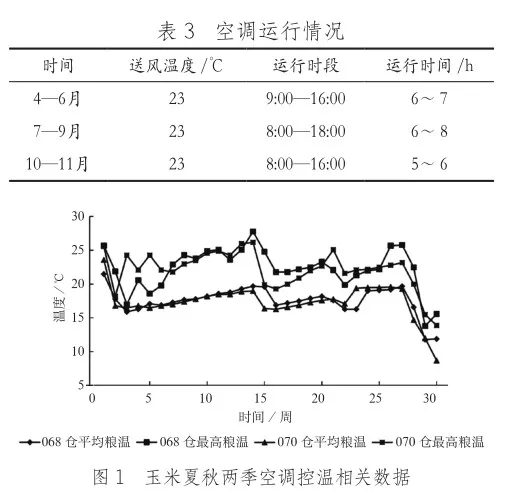

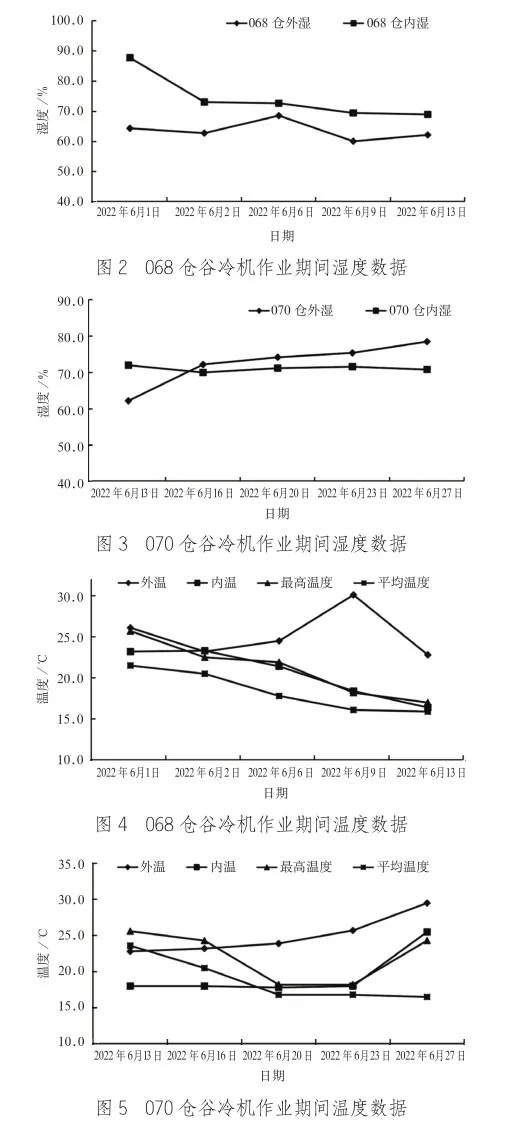

淺圓倉糧層高,單倉儲糧多,受外界環境影響導致玉米儲藏極易產生濕熱轉移現象,從而導致發熱、生霉等問題,谷物冷卻機可作為確保安全儲糧的應急糧情處理重要裝備。低溫糧在高溫季節入倉,糧堆內糧溫不均衡,容易導致糧粒受熱受潮不均勻,易形成多層次多部位糧溫不均衡,若未不及時處理易造成糧堆發熱,在高溫季節適當使用谷物冷卻機可以很好地均衡糧溫。在度夏過程中,中下層糧堆局部發熱不能有效控制,容易引起較大面積發熱,使用谷物冷卻機可以在較短時間內(一般為1~3 d)把積熱排出糧堆。圖2~圖5為谷物冷卻機作業期間溫度、濕度相關數據。

2.5 機械通風的運用

(1)單管風機的使用。局部糧溫或水分存在異常情況,在查明不是蟲熱原因的基礎上,使用單管風機通風排除隱患。對于中下層局部非蟲熱積熱,采用多管組合加單管風機降溫效果明顯。

(2)倉頂軸流風機通風。夏季結束后,隨著氣溫下降,氣調儲藏的倉房逐漸開倉散氣,選擇夜間氣溫較低時適時開啟倉頂軸流風機通風,降低上表層糧溫,同時勤翻糧面,避免由于溫差較大而引起糧堆結露。

(3)內置環流管排積熱環流通風。受“煙囪效應”影響,度夏過程中,倉壁四周糧溫上升較明顯,特別是在使用空調控溫的情況下,距糧面0.5~1.0 m的糧食存在較大溫差,容易引起糧堆結露生霉。結合相關經驗和倉房實際,沿著倉墻四周布置梳子型環流管道,并與熏蒸環流系統相連,利用環流熏蒸系統進行排積熱通風。

(4)離心風機通風運用。當冬季寒流到達時,使用大功率離心風機通風,采用南昌人民風機廠生產的功率為22 kW·h的靜音離心風機將平均糧溫降至15 ℃以下。

2.6 氮氣氣調儲技術的運用

利用高純度的氮氣置換糧堆內氣體,改變糧堆內氣體組成成分,使糧堆內氧氣濃度較低,形成不利于害蟲、霉菌生長發育的生態環境,抑制玉米的呼吸,延緩品質下降。氮氣氣調運行參數:運行氮氣濃度為99%,充氮壓力為維持負壓140 Pa,暫停倉壓為180 Pa,目標倉壓為220~230 Pa,一般充氮時間為52 h左右,維持氮氣濃度98%以上達15 d左右,最長可達25 d以上。

3 結果與分析

3.1 玉米品質變化情況

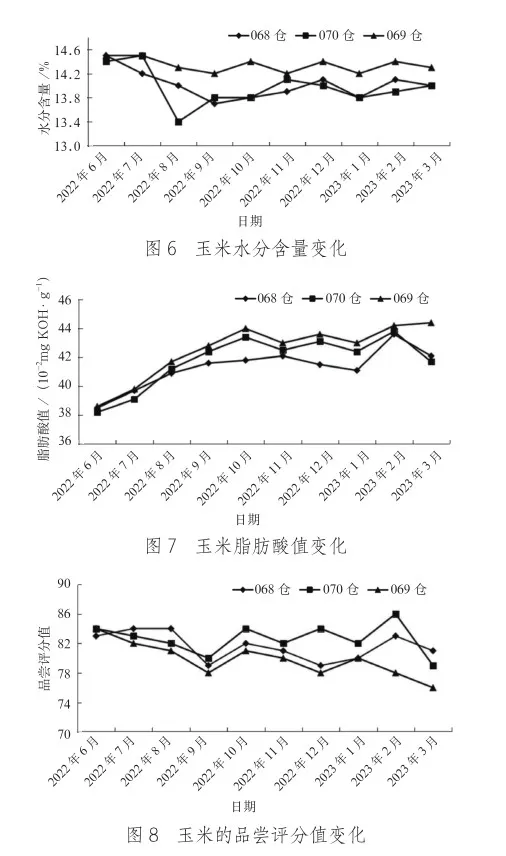

玉米儲藏期間品質變化情況如圖6~圖8所示。經近1年儲藏期后,試驗倉房(068倉、070倉)與對照倉房(069倉)相比玉米品質出現明顯的差異性變化。試驗倉玉米水分含量均有小幅下降,對照倉玉米水分含量變化不明顯;試驗倉房和對照倉房玉米脂肪酸值分別上升了3.6、3.5、5.8 mg KOH/100 g,雖然增加值都在正常范圍內,但對照倉房玉米脂肪酸值相對增加較大,結果表明試驗倉房在使用綜合儲糧技術后有效延緩了脂肪酸值的上升;試驗倉房玉米品嘗評分值均維持在82分左右,對照倉房玉米品嘗評分值維持在79分左右,品嘗評分值相比試驗倉房變化大;結果表明試驗倉房在使用綜合儲糧技術后能有效延緩玉米品嘗評分值的變化。試驗倉房玉米檢測評定結果各項指標良好,說明糧面微循環+空調控溫、機械通風、氣調儲糧、谷冷機排積熱等綜合儲糧技術的運用可有效延緩偏高水分玉米品質劣變的速度。

3.2 糧情分析

經過近1年的試驗倉玉米保管工作,實時運用糧面微循環+空調控溫、機械通風、氮氣氣調、谷冷機排積熱等有效的科技儲糧管理手段并嚴格按照《糧油儲藏技術規范》和“一三七”糧情檢查制度,對試驗倉進行全面細致的檢查,檢查糧食表層是否有結露、霉變、高水分糧現象的發生,做到經驗與科技結合、人防與技防相結合的工作思路,認真分析電子測溫系統實時監測糧溫變化情況,及時解決發現的微小問題,避免儲糧安全事態進一步加大。目前試驗倉糧情處于穩定狀態,各項管理指標均處于理想態勢。

4 結 論

試驗結果表明,通過加強和完善入庫質量管控、入庫保糧、入庫后監管等措施,運用先進的糧面微循環+空調控溫、機械通風、氮氣氣調以及谷冷機排積熱等綠色儲糧技術,使用有效的電子測溫系統實時監測糧溫變化情況,實現了儲藏玉米品質高效、即時的控制和管理。運用各種科技管理手段,加強各個儲糧環節的管理與銜接,切實保障易變質的偏高水分玉米在高溫高濕的東南地區具備了糧情穩定、質量良好、儲存安全、管理規范的良好儲糧環境。

參 考 文 獻

[1] 王富強,魏建喜,張海青,等.玉米安全儲藏保管工作經驗探索[J].糧食科技與經濟,2019,44(9):47-49+64.

[2] 蔣金安.玉米保管中的常見問題及應對措施[J].糧食加工,2018,43(2):75-76.

[3] 王濤.進口玉米儲藏管理措施[J].食品工業,2022,43(7):247-249.

[4] 傅健,李洪鵬,董延濤.玉米安全儲藏保管工作經驗探索[J].食品安全導刊,2020(33):35.

[5] 林錦彬.幾種偏高水分玉米保管方法的分析比較[J].中國糧食經濟,2016(7):58-60.

[6] 張杰,郭紅英,蔣春貴,等.湖南地區新建大容量淺圓倉玉米保管研究[J].糧食科技與經濟,2018,43(1):94-97.

[7]陳先明,吳元沃,李少偉.綠色儲糧技術在淺圓倉玉米保管中的應用[J].糧油倉儲科技通訊,2020,36(2):35-38.