110 kV輸電線路的設計及優化路徑探究

[摘 要]文章通過深入分析輸電線路設計的基本原則、關鍵設計要素及路徑優化措施,提出了一套綜合優化方案。尤其針對前鋒—公忽洞110 kV 輸電線路工程,研究涉及線路勘察、路徑選擇及架空線間距優化,以此提升系統的安全性、效率及環境適應性。研究結果表明,通過精細的規劃和設計,能顯著提高輸電線路的運行效率和可靠性,同時有效減少環境影響,為類似的輸電線路設計提供了重要的參考價值。

[關鍵詞]110 kV 輸電線路;線路設計;路徑優化;接地設計

[中圖分類號]TM75 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2024)04–0061–03

1 110 kV輸電線路的設計原則

1.1 安全性原則

安全性原則是確保輸電系統可靠運行與人員安全的核心要求。在設計階段,須嚴格遵循相關的電氣安全標準與規定,輸電線路的路線選擇須避開人口密集區及易受自然災害影響的區域,減少對居民生活及環境的潛在威脅,桿塔的結構設計必須能承受極端天氣條件。

1.2 經濟性原則

經濟性原則要求110 kV 輸電線路的設計要在確保安全、可靠及環保的前提下,通過成本效益分析來優化設計方案,實現經濟效益的最大化。經濟性原則涉及對材料成本、建設成本、運營維護費用及長期運行成本的全面評估。

1.3 可靠性原則

可靠性原則是確保電力系統持續穩定運行的基礎,要求110 kV 輸電線路的設計充分考慮各種潛在的風險因素,從而保障輸電系統的高效和穩定運行。

1.4 環境保護與協調性原則

環境保護與協調性原則涉及在110 kV 輸電線路設計和施工過程中,要最大限度地減少對自然環境和生態系統的負面影響。具體來講:①線路的規劃和布局應盡量避免對生物多樣性敏感區域、自然保護區及重要的水源地造成干擾。②應采用環境友好型材料和建設方法,降低施工過程中的污染和資源消耗。③考慮線路對周圍景觀的影響,努力實現技術設施與自然環境的和諧共存。例如,合理的桿塔設計不僅能提高輸電效率,還能降低對視覺環境的影響。④在建設和運營過程中,還應定期進行環境影響評估,并采取必要措施減輕可能產生的負面效應。

2 110 kV輸電線路的設計要素

2.1 導線、地線選型

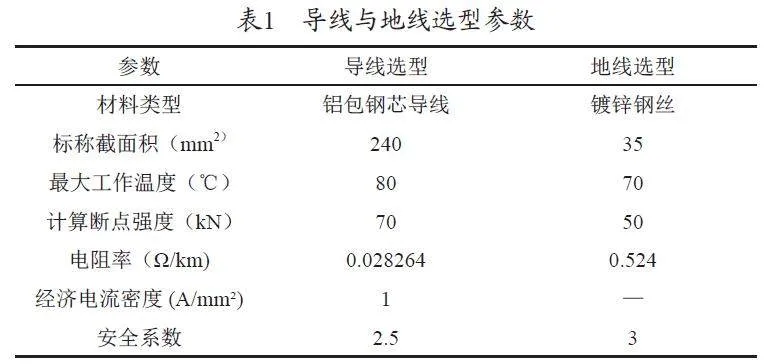

在110 kV 輸電線路設計中,導線與地線的選型是關鍵環節,其選擇必須滿足特定的技術標準和性能要求。導線的主要功能是傳輸電力,而地線則用于保護系統免受雷擊和電磁干擾,同時確保運行安全。在選型過程中,首要考慮因素包括導線的電阻、承受力、溫度特性及經濟性。表1 為基于GB 50545—2010《110 kV~750 kV 架空輸電線路設計規范》(以下簡稱《規范》)要求的導線與地線選型參數。

結合表1,在設計110 kV 輸電線路時,選擇鋁包鋼芯導線,不僅具備高強度,而且具備良好導電性。該導線的標準截面積為240 mm2,以保證足夠的傳輸能力和經濟性。其最大工作溫度設定為80℃,能夠承受夏季高溫和載流量大時的溫度升高。計算斷點強度為70 kN,確保在極端氣候條件下的穩定性。

對于地線,鍍鋅鋼絲是較為理想的材料,因其具有良好的機械強度和耐腐蝕性。地線的截面積通常較小,一般為35 mm2,以滿足機械強度和成本效益的要求。其最大工作溫度通常低于導線,設定在70℃。安全系數設置為3,確保在極端條件下的可靠性。

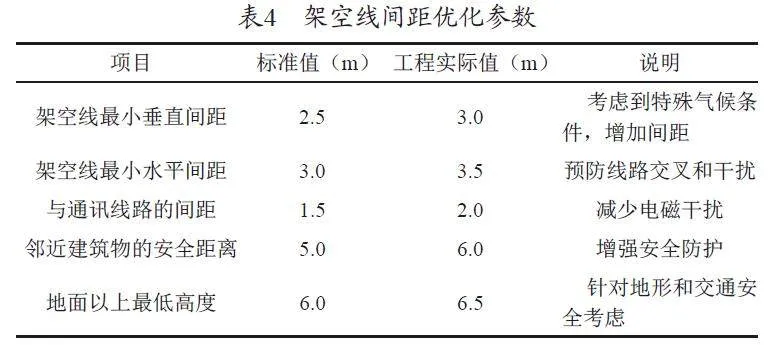

2.2 金具選型與接地設計

金具用于固定、連接導線,而接地設計則關乎整個系統的安全運行。在選型和設計時,必須滿足《規范》要求,考慮到強度、耐腐蝕性及電氣性能。表2 為金具選型與接地設計參數,用于指導110 kV 輸電線路的設計。

結合《規范》要求,在金具的選擇上,主要考慮機械負荷能力和耐腐蝕性。懸垂金具和張緊金具是兩種常用的類型,分別用于導線的懸掛和張緊。這些金具通常采用高強度熱鍍鋅鋼制造,以滿足長期耐腐蝕和機械負荷的要求。懸垂金具的標準機械負荷為40 kN,而張緊金具為100 kN,確保在各種氣候條件和負載下的穩定性。

接地設計方面,重點在于確保低接地電阻和良好的耐腐蝕性。根據《規范》要求,接地電阻不應超過10Ω。接地體通常采用鍍銅鋼或不銹鋼材料,并深埋至地下2.5 m,以保證良好的接地效果和耐久性;接地體的形狀可以是圓鋼或角鋼,根據土壤條件和工程需求選擇。

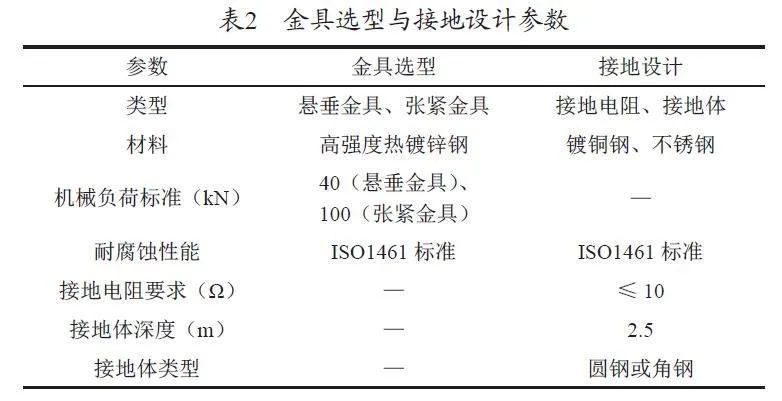

2.3 桿塔設計

桿塔設計涉及桿塔的類型選擇、布局規劃及強度計算,以保證輸電系統的穩定性和安全性。桿塔類型的選擇取決于線路布局、地形條件及電氣要求。表3為針對110 kV 輸電線路的桿塔設計參數。

在桿塔布局規劃時,考慮地形、避讓障礙物(如建筑物、自然保護區)及電磁場影響,以優化線路路徑并減少土地占用。對于桿塔強度計算,還需考慮風荷載、冰荷載等自然因素對桿塔的影響,確定桿塔設計需滿足的最小力學性能標準。在實際設計中,還需結合詳細的地質和氣象數據,進行更精細的結構分析和模擬,以確保設計的安全性和可靠性。

3 110 kV輸電線路優化路徑

3.1 線路路徑選擇

以某110 kV 輸電線路工程為例,該工程線路自西南向東北方向架設,全程位于內蒙古巴彥淖爾烏拉特前旗境內,海拔為1 050~1 120 m。關鍵的設計挑戰在于避免與現有的至紅同110 kV 線路交叉。解決方案是從前鋒220 kV 變110 kV 側北起第6、第7 出線間隔出線,此部分原本屬于至紅同110 kV 線路。這一策略使得原1~10 號塔得以重新用于新線路,僅需對10 號塔按照轉角要求進行重新安裝。工程的另一關鍵部分是對原有線路的調整。由于新線路占用了原至紅同110 kV 線路的部分走廊,因此需要新建至紅同110 kV 線路的1~10 號段。這一新建段將從10 號塔接入原有線路。同時,為了保障通信的連續性,新線路上安裝了2 根OPGW 光纜,分別與原至紅同110 kV線路和至大佘太110 kV 線路的光纖連接。

在現有前佘110 kV 線路與新線路的交接處,實施了精細的設計工作。新線路從10 號塔右轉平行于前佘110 kV 線路南側約30 m, 再經過一系列轉向,最終沿著原水佘35 kV 線路平行至擬建的公忽洞110 kV 變電站。在前佘110 kV 線路12 號塔附近新建了一個單回路轉角塔(90°),使得前佘線路可以T 接至新工程的10 號轉角塔北側線路上。

3.2 線路勘察

在本次110 kV 輸電線路工程的線路勘察中,需做好線路調查和分析工作,其中涵蓋了地理、環境、社會經濟因素及現有基礎設施的評估。地理與地形勘察聚焦于內蒙古巴彥淖爾烏拉特前旗的特定區域,海拔高度為1 050~1 120 m,這需要詳細記錄土壤類型、坡度、地表覆蓋情況及潛在的地質隱患,如滑坡和地震帶等,同時特別注意高海拔地區的氣候條件對材料和施工的影響。環境影響評估聚焦于生態環境,考慮植被覆蓋、野生動植物棲息地及保護區的分布,同時對水源、濕地等敏感區域的潛在工程影響進行評估。社會經濟因素調研則涉及與當地社區的接觸和利益相關方咨詢,特別是線路經過或鄰近人口密集區域時的影響,此外,對當地基礎設施(如道路、建筑物)的分布進行調查,以確定最合適的線路走向。在勘察現有基礎設施時,詳細記錄輸電線路與其他線路的交叉情況、距離及角度,確保新建線路的平行和交叉布局符合技術規范,同時最小化對現有線路的影響。

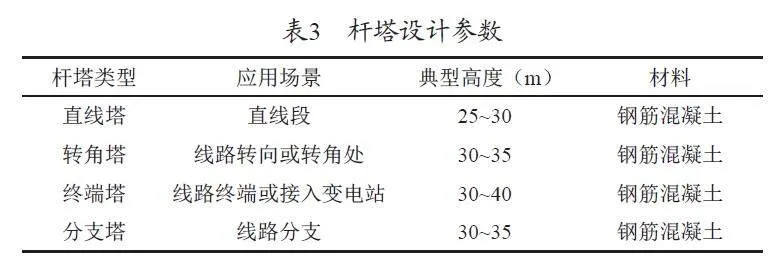

3.3 架空線間距優化

在110 kV 輸電線路的設計及優化路徑探究中,架空線間距的優化是保證安全運行和提高效率的關鍵因素。以前鋒—公忽洞110 kV 輸電線路工程為例,該工程面臨的主要挑戰之一是在有限的空間內安排多條輸電線路,同時確保安全間隔和減少電磁干擾。表4 為針對該工程的架空線間距優化參數。

在此工程中,架空線間距的優化重點在于確保足夠的安全間隔,減少線路之間的相互干擾。通過優化,本工程不僅確保了安全運行,也最大限度地減少了對環境和周邊設施的影響,實現了技術與環境保護的平衡。

4 結束語

本研究對110 kV 輸電線路的設計及優化路徑進行了全面探究,提出了一系列切實可行的設計和優化策略。通過案例分析,本研究展示了在復雜地理環境和技術條件下如何有效規劃輸電線路,強調了在設計中綜合考慮地形、環境、社會經濟因素及現有基礎設施的重要性。此外,對于架空線間距的優化,本研究不僅關注提升安全性和減少電磁干擾,還兼顧了環境保護和成本效益。總體而言,本研究對110 kV 輸電線路的設計及優化路徑提供了深入的理論分析和實踐指導,對于提高輸電線路的安全性、可靠性及經濟性具有重要指導意義,同時為相關領域的研究提供了寶貴的參考。

參考文獻

[1] 何晶. 高壓電網110 kV 輸電線路設計分析[J]. 電力系統裝備,2021(23):31-32.

[2] 馬德鵬,關云萍. 輸電線路設計中線路路徑的選擇[J]. 光源與照明,2023(7):174-176.