鄉村數字經濟與新型農村集體經濟的耦合互動發展

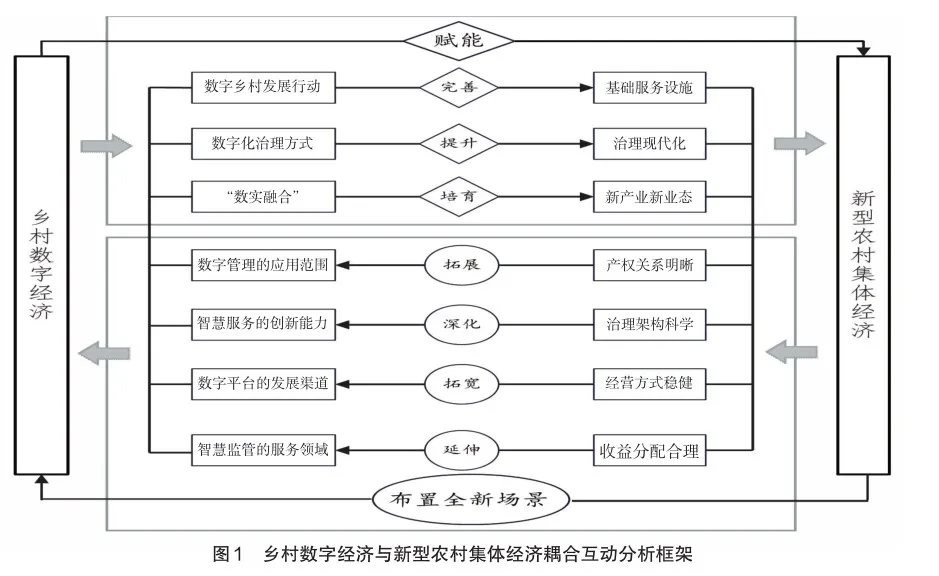

內容提要 鄉村數字經濟派生功能助推新型農村集體經濟高質量發展體現在以數字鄉村發展行動完善新型農村集體經濟配套設施、以數字化治理方式提升新型農村集體經濟治理現代化、以“數實融合”培育新型農村集體經濟新產業新業態。同時,新型農村集體經濟運行機制為鄉村數字經濟效能的解構和釋放布置了全新場景,即“產權關系明晰”需要拓展數字管理的應用范圍、“治理架構科學”需要深化智慧服務的創新能力、“經營方式穩健”需要拓寬數字平臺的發展渠道、“收益分配合理”需要延伸智慧監管的服務領域。為此,要從深化“產學研”合作以躍升技術鏈、優化“數商興農”模式以升級產業鏈、強化“數字金融”支持以暢通資金鏈、實化“人才供給”體系以延展人才鏈等四方面系統推進鄉村數字經濟與新型農村集體經濟耦合互動發展。

關鍵詞 鄉村數字經濟 新型農村集體經濟 “數商興農” “數實融合” 新質生產力

葛宣沖,博士,山西大學馬克思主義學院副教授、山西大學“文瀛青年學者”

王靜,山西大學馬克思主義學院研究助理

本文為國家社會科學基金項目“欠發達地區新型農村集體經濟發展研究”(22CKS053)的階段性成果。

一、研究背景

黨的二十屆三中全會明確了“健全因地制宜發展新質生產力體制機制”“加快構建促進數字經濟發展體制機制,完善促進數字產業化和產業數字化政策體系”“發展新型農村集體經濟,構建產權明晰、分配合理的運行機制”[1]等目標任務。《2024年數字鄉村發展工作要點》明確指出,“鼓勵有條件的地區探索運用數字化手段,培育壯大農村集體經濟”[2]。這意味著新發展階段鄉村數字經濟將成為推動新型農村集體經濟高質量發展的重要方式,新型農村集體經濟現代化亦為鄉村數字經濟發展提供了場域和載體。2023年,我國數字經濟核心產業增加值占GDP比重達到10%,數據生產總量為32.85ZB,同比增長22.44%[1]。然而新發展階段“城鄉發展不平衡、鄉村發展不充分仍然是社會主要矛盾的集中體現”[2]。為此,如何抓住鄉村數字經濟發展機遇和時代契機,實現諸如新一代信息技術革命、數據要素創新性配置、數實深度融合轉型升級等要件在內的新質生產力賦能和引領新型農村集體經濟高質量發展的高效能模式及業態創新,是當下亟需解決的課題。

目前,學界關于數字經濟與新型農村集體經濟之間關系的研究集中在三個方面:一是論證數字鄉村建設與農民數字素養的相關性。數字鄉村建設關鍵在于增強農民主體內生發展動力[3],學者們證明了農民數字素養增強與農民數字生產生活參與度呈正相關,因此,數字經濟賦能新型農村集體經濟發展應遵循“提升農民數字素養—促進數字鄉村實踐參與—推動數字鄉村全面發展”的理論邏輯[4]。二是探究數字經濟如何內嵌于新型農村集體經濟治理現代化。中國社會的復雜性在鄉村層面主要表現為顯著的區域差異性和同一區域內不同主體間需求的多樣性[5],這使得數字經濟的智能匹配功能在推進新型農村集體經濟有效治理方面尤為重要。有學者強調應通過各主體間的信息協同合作與數字技術水平的提升,構建“數智”模式并實現新型農村集體經濟治理的平臺化運作[6]。三是探索數字技術有效賦能農村“三產”融合發展的路徑。學者們基于國內外數字經濟與農業農村經濟深度融合發展的經驗[7]提出,我國應綜合發揮“強化頂層設計、激發創新驅動、挖掘本土特色”等后發優勢[8]。學界對數字經濟賦能新型農村集體經濟發展問題雖已得出諸多有益結論,但對農民農村共同富裕視域下構建鄉村數字經濟與新型農村集體經濟耦合互動發展機制的探究仍較少,這也是本研究拓展二者促進新質生產力賦能鄉村全面振興以及農業農村現代化體制機制的立足點。

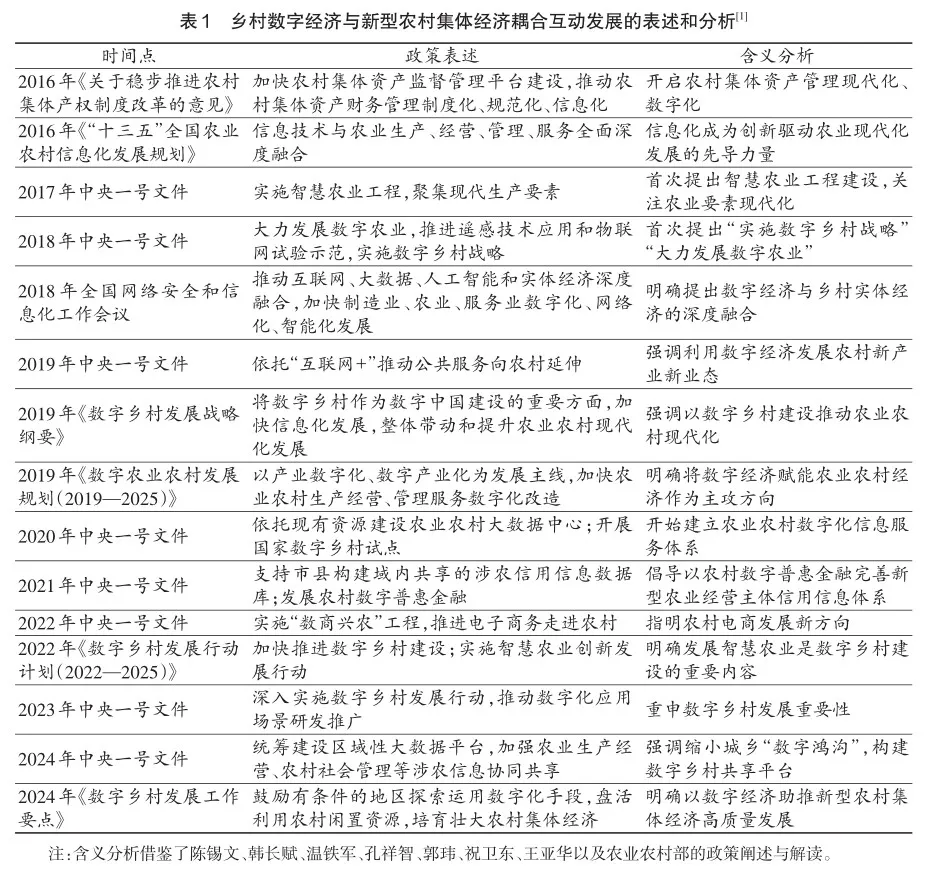

基于此,本文在農村集體經濟理論[9]與相關政策文件(表1)的雙重指導下建構學理闡釋框架,從鄉村數字經濟耦合新型農村集體經濟的內在邏輯出發,深入剖析鄉村數字經濟與新型農村集體經濟的互促機理,探討鄉村數字經濟與新型農村集體經濟耦合互動發展的實現路徑,以期為新發展階段全面推進鄉村振興、實現農業農村現代化、促進農民農村共同富裕提供內生動力和戰略擘畫。

二、鄉村數字經濟耦合新型農村集體經濟的內在邏輯

鄉村數字經濟是在整合鄉村數據資源的基礎上,通過信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型等方式,系統運用現代信息網絡,促進鄉村全要素生產率大幅提升且兼具公平與效率的新經濟形態[2]。新型農村集體經濟是在農村集體產權制度改革的基礎上,集體成員通過合作與聯合的方式,綜合利用集體所有的各類資源要素,實現共同發展乃至共同富裕的一種公有制經濟形態[3]。這兩種經濟形態作為數字鄉村建設以及鄉村經濟高質量發展的“雙引擎”,在全面推進鄉村振興、實現農業農村現代化、促進農民農村共同富裕的進程中相輔相成,具有內在統一性。

1.時代呼喚:實現農業農村現代化的必然選擇

實現農業農村現代化作為推進中國式現代化的題中應有之義,表現為農業現代化與農村現代化的協調發展[4],二者的協調共進取決于鄉村數字經濟與新型農村集體經濟的深度耦合。一方面,相較于傳統農業生產方式以土地和勞動力等作為重要的生產要素,新型農業生產方式以技術和數據等關鍵要素為基點,試圖將數字農業技術融入新型農村集體經濟創新發展,以提高農業全要素生產率。質言之,數字農業新質生產力賦能新型農村集體經濟現代化,能為農業現代化提供新動能。另一方面,農村現代化主要體現在農村治理現代化,農村治理現代化架構在新型農村集體經濟治理現代化之上,因此以數字化治理方式嵌入新型農村集體經濟治理格局至關重要。可見,農業現代化為農村現代化提供了堅實的物質基礎,農村現代化為農業現代化提供了空間載體[1],鄉村數字經濟與新型農村集體經濟的深度交叉有助于探尋農業現代化與農村現代化新的耦合點,從而為中國式現代化奠定堅實基礎。

2.理論契合:促進農民農村共同富裕的內在要求

鄉村數字經濟與新型農村集體經濟在促進農民農村共同富裕過程中存在高度的契合性。就主體能動性而言,鄉村數字經濟的兩大支撐即數字技術與數據要素具有的普惠性和非競爭性,同新型農村集體經濟的公有制性質相耦合,有助于形成農民與村集體合作共生、協作共贏的價值共識,進而激活農民農村實現共同富裕的自發性和主動性。就運行方式而言,無論是協調和利用自有資源以及外源性資源促進農村產業轉型升級的價值共創環節,還是按照公平原則對資源和權利進行合理分配的收益共享環節,都離不開數字技術的全程監管與集體財務的實時監督。就社會福祉而言,鄉村數字經濟的輻射帶動效應以及新型農村集體經濟的公益性,不僅能有效協調經濟建設與民生改善,讓農民平等享受教育、醫療、文化等公共服務資源,解決數字收益分配可能引致的極化效應[2],而且能將資源要素均衡配置到農村欠發達地區,建立健全農民農村共同富裕的長效機制。總而言之,二者相耦合既是解放農村生產力和發展農村生產力的重要方式,也是實現經濟效益和社會效益相統一的關鍵途徑。

3.實踐共振:全面推進鄉村振興的現實需要

鄉村數字經濟耦合新型農村集體經濟是新發展階段鄉村全面振興的重要內容和實踐選擇。鄉村產業振興既需要新型農村集體經濟在農村經濟體系中的主導作用,亦離不開鄉村數字經濟對三產融合發展的技術迭代和數據支撐;鄉村人才振興需要新型農村集體經濟高質量發展帶來的就業平臺與創業機遇,數字鄉村建設不僅可為新型農村集體經濟組織精準對接專業型人才,還能提高農民數字技術水平,促進各類人才回流與集聚;鄉村文化振興既需要新型農村集體經濟發展所提供的物質基礎和人力資本,還需要打造數字文化產業以優化文化產品供給;鄉村生態振興既有賴于新型農村集體經濟組織盤活農村各類沉淀資源[3],也依托于數據要素的低消耗以及綠色科技的應用所帶來的生態正外部效應;鄉村組織振興是協調各方人員、資源、權益等的組織保障,基層組織建設與數字化監管相結合,可以倒逼村兩委以及新型農村集體經濟組織負責人提升數字化治理能力,進而提高資源配置效率。

三、鄉村數字經濟與新型農村集體經濟的互促機理

鄉村數字經濟耦合新型農村集體經濟不僅是單向賦能,而是呈現雙向互動的能量交織的態勢,即鄉村數字經濟派生功能(與本源功能相對應)為新型農村集體經濟高質量發展注入活力,新型農村集體經濟的運行機制將擴展鄉村數字經濟應用場域,推動鄉村數字經濟效能得到解構和釋放(圖1)。

1.鄉村數字經濟派生功能助推新型農村集體經濟高質量發展

(1)以數字鄉村發展行動完善新型農村集體經濟配套設施

2023年和2024年的中央一號文件都提出“實施數字鄉村發展行動”。數字鄉村發展行動旨在通過應用信息技術,提升農村經濟社會發展的智能化、網絡化、信息化水平,為農民創造更好的生產生活環境。數字鄉村本質上是一系列農業農村數字平臺與數字產品的集合,數字鄉村的實現離不開數字基礎設施這一硬件的支撐[1],鄉村數字基礎設施的完善是深入實施數字鄉村發展行動的前提。數字鄉村發展行動在推動數字基礎設施下沉的過程中,能為完善新型農村集體經濟配套設施提速賦能。一是鄉村傳統基礎設施的轉型升級。數字鄉村發展通過引入物聯網、大數據等先進技術,使農村水利、電力、交通、物流等基礎設施得到智能化升級和維護。這一數字化改造有助于新型農村集體經濟組織為其成員提供更優質的基礎設施,進而彌補農村公共服務供給短板。二是鄉村網絡基礎設施的接入。數字鄉村建設首先要解決的就是農村信息閉塞的問題,寬帶網絡、移動互聯網以及光纖網絡等在農村的覆蓋、鋪設、普及不僅可以拓寬農民接收信息的渠道,而且有助于吸引年輕人返鄉,為發展新型農村集體經濟新產業新業態新模式提供必備條件。三是鄉村信息服務平臺的建設。基于上述兩方面的鋪墊,農業大數據平臺、農產品電商平臺、農村電子政務平臺的搭建有了現實可能性。2023年6月底,5G網絡已覆蓋我國所有縣城城區、96%以上的鄉鎮鎮區和80%行政村;截至2023年,農村地區互聯網普及率達66.5%,農村廣播節目、電視節目綜合人口覆蓋率分別為99.7%、99.8%[2]。

(2)以數字化治理方式提升新型農村集體經濟治理現代化

數字化治理理念、治理技術、治理平臺賦能新型農村集體經濟治理現代化主要體現在三方面。首先,數字化治理理念的植入,有助于推動新型農村集體經濟形成多元主體共治格局。新型農村集體經濟既有公有制經濟的特征,又順應了社會主義市場經濟的發展趨勢,并且數字化治理理念可以助力充分利用市場和資本的力量,因此,農民、政府、企業、新型經營主體、公益組織等利益相關主體一旦接納數字化治理理念,便可科學、及時、有效地進行統籌、協作、分工以優化新質生產力各要素。其次,數字化治理技術的嵌入,有助于提高新型農村集體經濟治理決策的精確性。不同于傳統鄉村社會以血緣關系和地緣關系的聯結為基底[1],以內部共守的交往規則、價值體系和文化傳統為準則所致的治理決策具有非理性、非精準化等特點,而現代鄉村數字化治理技術可深度整合、挖掘發展數據并對其進行實時監測和分析,進而為新型農村集體經濟組織提供合理的參考信息,提高其治理決策的科學性、精確性。最后,數字化治理平臺的嵌入,有助于促進新型農村集體經濟治理結構更加高效和靈活。新型農村集體經濟強調發揮市場作用[2],這對農村信息傳遞的即時性、準確性以及全面性提出了更高要求。傳統鄉村社會的治理結構因受到時間、空間、治理成本的限制,且村民接收信息渠道單一,難以滿足新型農村集體經濟智慧發展的需求。而數字化治理平臺的透明的數據共享機制,不僅有助于突破信息壁壘,使新型農村集體經濟治理結構更加扁平化、簡約化,還能促進跨部門、跨層級的溝通與協作,進而形成更加緊密、高效的治理網絡。

(3)以“數實融合”培育新型農村集體經濟新產業新業態

以數字平臺作為核心驅動力構建的線上市場已成為資源配置的重要場所[3],其對新型農村集體經濟新產業新業態具有倍增效應。其一,傳統產業依托數字技術積極拓展其經營邊界,打破傳統局限,推動新型農村集體經濟向多元化發展。數字技術與生俱來的擴散效應、溢出效應以及滲透效應,可以促進傳統農業產業降本增效,并開拓出數據共享、生態旅游、森林康養等高附加值產業。其二,電商平臺已然成為新型農村集體經濟拓寬銷售渠道、擴大市場份額的重要途徑,可以將生產、加工、運輸、銷售等各環節納入數字化管理,實現農村優質產品與全國統一大市場精準對接。電商平臺也豐富了集體組織成員的生產生活內容及商品選擇,激發了農村市場在國內國際雙循環中內在的消費活力與潛力。2023年,我國農村網絡零售額達2.5萬億元,農產品網絡零售額達5870.3億元[4]。其三,信息、資源與人才等要素的自由流動與優化配置,精準觸發了創業生態的核心驅動力。

2.新型農村集體經濟運行機制為鄉村數字經濟效能的解構和釋放布置全新場景

2023年中央一號文件指出新型農村集體經濟運行機制為“產權關系明晰、治理架構科學、經營方式穩健、收益分配合理”[5],表明新型農村集體經濟對鄉村數字經濟效能的迫切要求包括四個方面。

(1)“產權關系明晰”需要拓展數字管理的應用范圍

實現農村集體產權的明確歸屬和有效管理,事關新型農村集體經濟內涵式發展的成敗,而科學化解諸如土地產權、集體資產產權、集體經濟組織成員權以及農民個體收益權等復雜產權問題[6],主要有賴于涵蓋網絡技術、信息通信與人工智能等的數字管理對新型農村集體資產的量化與評估。在集體產權信息采集方面,新型農村集體經濟組織可以運用物聯網技術構建產權信息數據庫,系統收集和整合土地、房屋、設備等資源資產數據,這有助于集體組織成員快速掌握產權的歸屬和使用狀況,實現對集體資源資產的實時監控和智能管理。例如,成都市雙流區賦予村集體資產智能身份標識并實時更新資產變動信息,截至2023年10月,全區共錄入各類農村產權信息6621條,入場交易各類項目416宗,總金額5857萬元[1]。在集體產權交易管理方面,新型農村集體經濟組織可運用區塊鏈技術搭建集信息發布、合同簽訂、資金結算于一體的在線交易平臺,以提高交易效率、降低交易成本并確保交易的合法性和公平性。例如,蘇州市的“三集中模式”、嘉興市的“兩分兩換模式”[2]均是以搭建土地產權交易平臺為核心的創新型土地制度,有助于實現農村產權交易的數字化和透明化。在集體資源資產開發利用及股權分紅方面,新型農村集體經濟組織通過大數據分析技術能夠對實現自然空間資源價值的“三級市場”進行剖析,為“三變”改革提供科學依據[3]。如山東省東平縣通過建立農村產權交易平臺,引導農民入社、土地入股,確保土地股份合作社各生產要素均能參與分紅[4]。新型農村集體資產的管理并非以交易為最終目的,而是新型農村集體經濟組織成員享受股份分紅等權益的依據,因此,須將數字評估體系當作第三方引入折股量化過程,以降低新型農村集體經濟組織資產評估工作的復雜性,提高折股量化的公平性。

(2)“治理架構科學”需要深化智慧服務的創新能力

科學有效的治理架構是新型農村集體經濟高質量發展的基本保障。數字鄉村發展水平全國前100的縣(市、區)“三務”網上公開行政村覆蓋率為98.8%,前500的覆蓋率為95.6%[5]。因此,在以信息化、數字化推動新型農村集體經濟治理現代化的進程中,需要智慧服務(智能化服務新形態)的完善和監管。在組織功能上,新型農村集體經濟組織最重要的工作是發揮其經濟服務功能,農村基層自治組織(村兩委)主要提供農村社區公共服務,但實踐中農村基層自治組織的運行成本由集體經濟組織負擔,這影響了新型農村集體經濟組織經營管理效度[6]。對此,智慧服務可以通過信息化手段精確劃分公共財政支持的社區事務與新型農村集體經濟“私權”的范圍,協助農村基層自治組織和集體經濟組織建立清晰的權責邊界,從而達到黨政經分離的目的。在治理網絡中,新型農村集體經濟組織要通過構建智慧服務一體化平臺(溝通協作、資源共享的重要載體)打破信息孤島,確保信息數據在村兩委、農民、企業之間暢通傳遞,進而建立人、事、組織緊密連接的高效辦事網絡;通過提供智慧養老、智慧醫療、智慧圖書館、智慧教育等公共服務提升集體組織成員的生活質量和民生福祉。

(3)“經營方式穩健”需要拓寬數字平臺的發展渠道

農村集體資源資產的穩健經營是新型農村集體經濟創新性發展的關鍵。2023年中央一號文件指出“探索資源發包、物業出租、居間服務、資產參股等多樣化途徑發展新型農村集體經濟”[7]。可見,提高新型農村集體經濟多元經營能力、有效降低新型農村集體經濟經營風險,需要通過數字平臺與實體平臺分工協作以降低信息傳遞、溝通和共享的成本[8]。譬如,新型農村集體經濟組織既可將農村的土地資源、森林資源以及房屋、設施、設備等通過互聯網平臺進行發包、出租,吸引社會資源、社會資本投資或參股,還可利用大數據信息平臺為農民提供金融服務、農產品銷售、技能培訓等居間服務。這不僅能推動農村各類資源的合理配置,提高資源利用效率,而且能帶動農村餐飲、旅游、交通等產業鏈向高端延伸,為農民提供更多的就業機會。新型農村集體經濟組織運用市場化的經營管理方式在提高經營效率的同時也存在一定風險。截至2022年,全國農村集體經濟組織負債總額達到3.25萬億元,比2021年增加0.05萬億元[1]。因此,新型農村集體經濟組織應通過互聯網平臺充分收集市場信息,及時掌握市場動態,合理布局產業結構,以提高其抗風險能力。

(4)“收益分配合理”需要延伸智慧監管的服務領域

收益分配合理是衡量新型農村集體經濟健康持續發展的重要指標。當前,新型農村集體經濟收益分配呈現以下特點:一是分配方式日益多元化,除了傳統現金分紅,還有股權激勵、土地流轉收益以及農村電商分紅等新型分配方式;二是收入來源多樣化,集體組織成員除了可以獲得傳統資產收益,還能獲得財產性收入、經營性收入以及工資性收入等;三是分配主體趨向復合化,由單一分配主體演變成以集體經濟組織為主、農民專業合作社等新型經營主體為輔的收益分配結構。可見,新型農村集體經濟收益分配的復雜性對分配前、中、后三個階段的智慧監管水平及動態監測能力提出了更高要求。在收益分配前,智慧監管不僅是監管工具,更是數據分析和預測平臺,旨在為集體組織負責人制定明確的分配原則、標準和程序提供科學合理的依據。例如,湖南省新化縣油溪橋村的數字化平臺積分制管理,以積分換分紅,實現了集體收益權的精細到戶[2]。在收益分配過程中,智慧監管可以實時監控分配過程,既能確保分配工作按照規則開展,防止違規操作發生,又可確保收益分配在提取用于集體公益設施建設的公益公積金之后才能進行[3]。例如,山東省淄博市中郝峪村的“四輪分配”方案正是在智能化監管下開展的按勞動分配、按福利分配、按股份分配以及公積金提留[4]。在收益分配后,智慧監管對收益分配效果進行定期評估及反饋,及時發現存在的問題和不足,進而為新型農村集體經濟收益分配的政策調整及優化提供技術支撐。例如,廣州市白云區均禾街道辦的“干部報酬管理”方案即根據領導干部業績的智能化評測來發放薪酬,可以改善領導干部的決策部署[5]。

四、鄉村數字經濟與新型農村集體經濟耦合互動發展的實現路徑

“新質生產力的顯著特點是創新,既包括技術和業態模式層面的創新,也包括管理和制度層面的創新。”[6]鄉村數字經濟與新型農村集體經濟作為新質生產力賦能鄉村全面振興的“雙引擎”,二者的耦合互動發展既需要發揮技術鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈等創新鏈的協同互補效應,也離不開“產學研”合作、“數商興農”模式、“數字金融”支持、“人才供給”體系等互嵌機制的統籌推進。

1.躍升技術鏈:深化“產學研”合作

數字技術創新是新質生產力賦能新型農村集體經濟高質量發展的核心動力,必須通過深化“產學研”合作構建“技術革新—知識重構—技能轉化”的技術創新鏈條,以推進鄉村數字經濟與新型農村集體經濟的互嵌式發展。首先,“技術革新”是農村技術鏈實現躍升的首要環節。各級政府應牽頭建立健全“產學研”合作機制,推動高校、科研機構和村集體企業之間共享人才、設備、信息等優勢資源,形成優勢互補、資源共享的合作格局,進而促進“產學研”各方聯合開展技術研發和攻關,推動鄉村數字技術和集體經濟跨界融合與集成創新。其次,“知識重構”是推動技術成果轉化的關鍵環節。“產學研”相關機構通過將最新的科研成果和技術知識轉化為農民以及新型經營主體更易接受和理解的知識圖譜,提高其科學素養和創新能力。最后,“技能轉化”是數字技術轉化為實際生產力的核心樞紐環節。“產學研”相關機構應設立數字技術創新基金,建立數字技術應用示范基地,以展示新技術、新成果的應用效果,鼓勵農民和村集體企業將其應用于實踐,從而將技術成果轉化為經濟效益和社會效益。

2.升級產業鏈:優化“數商興農”模式

數字產業創新是新質生產力賦能新型農村集體經濟高質量發展的重要支撐。2024年中央一號文件強調“實施農村電商高質量發展工程”[1]。鑒于此,鄉村數字經濟與新型農村集體經濟實現耦合互動發展要以“數商興農”夯實農村三產融合為基礎,推動鄉村產業鏈優化升級。一方面,以科技創新為導向,因地制宜發展新質生產力,形成新型農村集體經濟現代化產業體系。村集體龍頭企業可運用信息抓取技術整合農村自然、文化、土地等資源,以電商平臺等線上銷售渠道為依托,將特色民宿、農家樂、文化創意產品等推向各級市場,形成“互聯網+農業”“互聯網+旅游”“互聯網+文化”等新業態新模式。另一方面,優化產業布局,因地制宜發展規模經營,推動新型農村集體經濟形成產業集群效應。例如,西安市高陵區何村借助智慧化手段,利用“中國大棚第一村”的優勢,打造“華邑鮮棗”“史喻干饃”“官寺無花果”等特色品牌,實現了“三產帶一產”的發展目標[2]。可見,村集體特色企業應打造“大數據+品牌”的數智化一體化產銷模式,并利用數字品牌效應帶動農民專業合作社、農產品加工企業、種植大戶、網商經紀人、物流配送等跨界合作,進而形成以村帶鎮、以鎮促市的區域產業集聚。

3.暢通資金鏈:強化“數字金融”支持

鄉村數字經濟與新型農村集體經濟耦合互動發展的全過程全場域離不開暢通的資金鏈支持,因此,以“數字金融”創新新型農村集體經濟高質量發展的資金來源模式和融資方式更為重要。一是構建農村數字金融生態系統,提升農村金融服務的效率和質量。該系統以涵蓋各級政府、金融機構、村集體企業、電商平臺等多主體聯動的農村數字金融服務平臺為主,輔以科學客觀的農村信用評價體系,對村集體企業運營、財務、履約等基礎信息進行算法分析,準確評估其潛在價值與風險點,以有效降低其信貸風險。二是創新數字金融產品,促進農村金融市場多元化。各類金融機構應針對新型農村集體經濟各階段、各主體設計多種類型的金融產品。這些產品應涉及但不限于小額貸款、農業保險、農民合作社融資等,以滿足新型農村集體經濟在基礎設施建設、農業技術創新、農村市場拓展等方面的資金需求。三是提供精準的融資服務,滿足個性化的融資需求。根據不同新型經營主體的信用狀況、還款能力等潛力因素,金融機構為其量身定制個性化的融資方案,確保其資金需求得到有效滿足。譬如,以區塊鏈技術為基礎的供應鏈金融,就可作為村集體企業尋找最佳融資安排、解決供應鏈中資金流阻塞問題的重要嘗試[3]。

4.延展人才鏈:實化“人才供給”體系

數字人才創新可以為新質生產力賦能新型農村集體經濟高質量發展提供智力支持,因此,必須構建多層次、多元化以及富有活力的數字人才供給體系,以實現鄉村數字經濟與新型農村集體經濟的交叉耦合創新發展。第一,創新農村數字人才培養機制,設立數字人才培養基金。各級政府、村兩委以及新型農村集體經濟組織應通過數字技術培訓、智能化課程講解等方式培養新型職業農民、中堅農民以及高素質農民,并打造基礎技能型、專業管理型、創新創業型、領軍發展型等全方位、多層次的鄉村數字人才梯隊。第二,突破人才鏈的地區限制,促進不同類型數字人才的深度交流與合作。運用互聯網搭建跨區域人才合作和交流平臺,匯聚來自世界各地的農業專家、數字經濟領域專業人才以及新型農村集體經濟管理精英(職業經理人),定期舉辦線上研討會、線下交流班等活動,推動本地數字人才培養與外地數字人才引進有機結合,實現數字人才資源共享與優化配置。第三,完善數字人才評價與激勵機制,構建富有活力的數字人才鏈保障體系。各利益相關主體應強調物質獎勵與精神激勵相結合,即在提高數字人才薪酬待遇、獎金福利等物質回報的同時,給予其順暢的職業發展通道(晉升、評級等)和交流學習機會,以滿足其自我價值實現的需求。借助大數據、人工智能等數字技術建立數字人才評價模型,引入數字產業化和產業數字化過程中項目產出成果、科技創新能力等指標,以全面客觀地評估數字人才對新型農村集體經濟創新性發展的價值和貢獻。

五、結論與展望

本文基于鄉村數字經濟耦合新型農村集體經濟的內在邏輯,深入剖析了二者的互促機理,并進一步探討了二者耦合互動發展的實現路徑,結論如下:①鄉村數字經濟與新型農村集體經濟作為新發展階段兩種重要的普惠性經濟形態,二者的耦合互動乃至高質量發展在全面推進鄉村振興、實現農業農村現代化、促進農民農村共同富裕的進程中發揮著基礎性、適應性、競爭性、兜底性等不可或缺的作用。②鄉村數字經濟效能的解構和釋放得益于新型農村集體經濟在農村經濟體系中的主導地位,而新型農村集體經濟運行機制的更迭和升級亦離不開數字鄉村建設。③鄉村數字經濟與新型農村集體經濟作為新質生產力賦能鄉村全面振興的“雙引擎”,應根據習近平總書記關于“什么是新質生產力,如何發展新質生產力”的思路,借助技術鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈等創新路徑,協同推進二者在“數商興農”“數實融合”“數字金融支持”“數字鄉村建設”等進程中的耦合互動發展。

本文的討論涉及鄉村數字經濟與新型農村集體經濟耦合互動機制進一步發展面臨的深層次和根本性問題,但只做了表征性分析,后續還有結構性和操作性問題值得前瞻性探討:第一,如何讓鄉村數字經濟在新質生產力賦能新型農村集體經濟高質量發展過程中更好發揮作用?目前,學界對新質生產力賦能鄉村全面振興的探討方興未艾,但關于“數字技術”引導新質生產力參與新型農村集體經濟供需適配精準化制度構建的理論仍較少。第二,如何讓鄉村數字經濟與新型農村集體經濟在踐行“新質生產力本身就是綠色生產力”過程中更好發揮作用?在數字生態文明建設中,鄉村數字經濟與新型農村集體經濟的耦合互動發展勢必架構在鄉村綠色發展之上,因此,對鄉村生態資源全域系統科學的開發利用以及鄉村優質生態產品良性有序的供給,將成為鄉村生態經濟、數字經濟以及新型農村集體經濟互嵌式發展的核心議題。第三,如何讓鄉村數字經濟與新型農村集體經濟的普惠性導向和競爭性激勵之間達成動態均衡?鄉村數字經濟集普惠性與競爭性于一身,其普惠性特征與新型農村集體經濟公有制特征具有一致的價值取向,體現在鄉村數據資源、數字技術、數字管理融入集體經濟運營過程中的共商共建共享,但前者競爭性基因帶來的效率至上導向與新型農村集體經濟具備的基礎性、兜底性等民生本質和公平保障相悖,因此二者的適應性(相容性)將成為鄉村經濟體制機制全面深化改革以及實現農業農村現代化過程中不可回避的命題,即效率與公平的兼顧問題。

〔責任編輯:玉水〕

[1]《中共中央關于進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》,人民出版社2024年版,第10、11、23頁。

[2]《2024年數字鄉村發展工作要點》,2024年5月15日,https://www.cac.gov.cn/2024-05/15/c_1717449026412502.htm。

[1]《國家互聯網信息辦公室發布〈數字中國發展報告(2023)〉》,2024年5月27日,https://www.cac.gov.cn/2024-05/27/ c_1718487050712431.htm。

[2]《習近平談治國理政》第4卷,外文出版社2022年版,第194頁。

[3]曾億武、宋逸香、林夏珍等:《中國數字鄉村建設若干問題芻議》,《中國農村經濟》2021年第4期。

[4]蘇嵐嵐、張航宇、彭艷玲:《農民數字素養驅動數字鄉村發展的機理研究》,《電子政務》2021年第10期。

[5]戴玉琴、景文清:《改革開放以來鄉村治理制度的發展譜系與價值旨歸》,《江蘇社會科學》2023年第5期。

[6]沈費偉、葉溫馨:《數字鄉村建設:實現高質量鄉村振興的策略選擇》,《南京農業大學學報(社會科學版)》2021年第5期。

[7]龔斌磊:《中國農業技術擴散與生產率區域差距》,《經濟研究》2022年第11期;G. Marcio, R. J. A. De, "Reinvention of Family Farming Markets in Brazil: the Novelty of Digital Marketing Sites and Platforms in Times of COVID-19", Agroecology and Sustainable Food Systems, 2022, 46(6), pp.902-927。

[8]溫濤、陳一鳴:《數字經濟與農業農村經濟融合發展:實踐模式、現實障礙與突破路徑》,《農業經濟問題》2020年第7期。

[9]“農村集體經濟理論”源自馬克思、恩格斯的集體所有制和集體經濟思想以及列寧的農業合作社思想,其認為集體成員利用集體資源共建共享集體成果是實現共同富裕的必由之路。這一理論體系在新時代鄉村集體經濟高質量發展的實踐中發生了嬗變。本文是指2021年農村集體產權制度改革基本完成以來的新型農村集體經濟現代化理論。

[1]由于《中共中央國務院關于穩步推進農村集體產權制度改革的意見》(2016年12月26日)首次正式提出“發展新型集體經濟”,故本文的政策文件梳理從2016年開始。

[2]《國務院關于印發“十四五”數字經濟發展規劃的通知》,《中華人民共和國國務院公報》2022年第3號。

[3]《中共中央國務院關于穩步推進農村集體產權制度改革的意見》,人民出版社2017年版,第1頁。

[4]國務院發展研究中心農村經濟研究部課題組、葉興慶、程郁:《新發展階段農業農村現代化的內涵特征和評價體系》,《改革》2021年第9期。

[1]杜志雄:《農業農村現代化:內涵辨析、問題挑戰與實現路徑》,《南京農業大學學報(社會科學版)》2021年第5期。

[2]周文、韓文龍:《數字財富的創造、分配與共同富裕》,《中國社會科學》2023年第10期。

[3]葛宣沖:《欠發達地區新型農村集體經濟發展:理論內涵與實踐創新》,《現代經濟探討》2023年第12期。

[1]霍鵬、肖榮美、馬九杰:《數字鄉村建設的底層邏輯、功能價值與路徑選擇》,《改革》2022年第12期;黃惠春、王雅婧:《數字鄉村建設助力農業強國的機理分析與實踐路徑》,《江蘇社會科學》2023年第6期。

[2]《數字鄉村發展實踐白皮書(2024年)》,2024年6月,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202406/P0202406045458 42789562.pdf。

[1]劉守英、王一鴿:《從鄉土中國到城鄉中國——中國轉型的鄉村變遷視角》,《管理世界》2018年第10期;葛宣沖、楊麗溶:《欠發達地區新型農村集體經濟治理現代化:邏輯定位與實踐指向》,《經濟問題》2024年第4期。

[2]陳健:《新發展階段新型農村集體經濟促進農民共同富裕研究》,《馬克思主義研究》2022年第12期。

[3]劉誠、夏杰長:《線上市場、數字平臺與資源配置效率:價格機制與數據機制的作用》,《中國工業經濟》2023年第7期。

[4]《商務部流通發展司負責人解讀〈商務部等9部門關于推動農村電商高質量發展的實施意見〉》,2024年3月14日,https://www.mofcom.gov.cn/zfxxgk/gkml/art/2024/art_93ae97e497ad41e1b182ae30cd492d62.html。

[5]《中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》,人民出版社2023年版,第13頁。

[6]趙德起、沈秋彤:《我國農村集體經濟“產權—市場化—規模化—現代化”發展機制及實現路徑》,《經濟學家》2021年第3期;保海旭、陶榮根、張曉卉:《從數字管理到數字治理:理論、實踐與反思》,《蘭州大學學報(社會科學版)》2022年第5期。

[1]農業農村部信息中心:《數字鄉村建設指南2.0》,2024年5月16日,https://www.cac.gov.cn/2024-05/15/c_ 1717449042791246.htm。

[2]張英男、龍花樓、馬歷等:《城鄉關系研究進展及其對鄉村振興的啟示》,《地理研究》2019年第3期。

[3]楊帥、羅士軒、溫鐵軍:《空間資源再定價與重構新型集體經濟》,《中共中央黨校(國家行政學院)學報》2020年第3期。

[4]張乂凡:《改革開放中農村土地集體所有制的重要作用及啟示》,《毛澤東鄧小平理論研究》2023年第5期。

[5]《中國數字鄉村發展報告(2022年)》,2023年3月1日,https://www.cac.gov.cn/2023-03/01/c_1679309718486615.htm。

[6]尹吶、張克俊、郭祥:《新型農村集體經濟治理體系的理論闡釋與構建策略》,《改革》2023年第7期。

[7]《中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》,人民出版社2023年版,第13頁。

[8]陳雨露:《數字經濟與實體經濟融合發展的理論探索》,《經濟研究》2023年第9期。

[1]《中國農村政策與改革統計年報(2022年)》,中國農業出版社2023年版,第144頁。

[2]譚海波、王中正:《積分制何以重塑農村集體經濟——基于湖南省油溪橋村的案例研究》,《中國農村經濟》2023年第8期。

[3]張克俊、付宗平:《新型農村集體經濟發展的理論闡釋、實踐模式與思考建議》,《東岳論叢》2022年第10期。

[4]趙黎:《發展新型農村集體經濟何以促進共同富裕——可持續發展視角下的雙案例分析》,《中國農村經濟》2023年第8期。

[5]李強:《農村集體收益分配中的行政嵌入及其實踐邏輯——基于農村集體經濟組織干部報酬管理的考察》,《中國農村觀察》2021年第4期。

[6]習近平:《發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點》,《求是》2024年第11期。

[1]《中共中央國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》,人民出版社2024年版,第9頁。

[2]胡衛衛、盧玥寧:《數字鄉村治理共同體的生成機理與運作邏輯研究——基于“中國大棚第一村”數字鄉村建設的實證考察》,《公共管理學報》2023年第1期。

[3]S. Chakuu, D. Masi, J. Godsell, "Exploring the Relationship between Mechanisms, Actors and Instruments in Supply Chain Finance: A Systematic Literature Review", International Journal of Production Economics, 2019, 216, pp.35-53.