算法“控制”下的景觀生活

內容提要 短視頻通過算法技術,為農村中老年女性提供了與外界交流、展示自我、獲得社會資源的更多可能,也帶來一種虛實相融的景觀生活。運用深度訪談、主題分析與文本挖掘法,對農村中老年女性短視頻觀看內容、行為與感受展開研究。發現:她們觀看的短視頻內容多是圍繞既有家庭關系與自身際遇展開,并且更喜歡觀看情感色彩鮮明的短視頻;與自身經歷相仿的短視頻引發的共鳴,使其情緒價值與個人感受獲得被尊重和理解的可能,但也容易使其產生潛意識的比較和自卑心理;她們的短視頻觀看有著顯著的中輟行為,時常被打斷與干擾,這可能會加劇其對現實生活的焦慮與不滿。算法要真正賦能農村中老年女性,應更多考慮家庭親密關系提供的社會在場的內層情感支持。

關鍵詞 算法在場 社會離場 農村中老年女性 景觀生活

申琦,復旦大學老齡研究院教授

蔡耀輝,蘇州大學傳媒學院博士研究生

本文為教育部哲學社會科學研究后期資助重大項目“機器人走進生活:面向未來的人機傳播”(23JHQ017)的階段性成果。

一、研究緣起

打開外放刷視頻是當下中老年人群的主要生活場景之一。有數據顯示,短視頻正成為中老年群體日常媒介消費的主要應用,2023年,50歲以上用戶的使用率已上升至73.5%[1]。在短視頻使用群體中,農村中老年女性是一個既特殊又普通的存在。她們擁有較強的內斂性與緘默性,其生命歷程的角色大致為女兒、妻子、母親、婆婆。這是一種以家庭為核心、以照顧為特質的生存樣態,具有一定的弱社會可見性[2]。由于虹吸效應使得大量農村青壯年勞動力進入城市尋找工作,農村中老年女性被迫背負更多的家庭日常照護重任,其面臨著娛樂模式較為單一、現實壓力相對過大、情感訴求難以滿足等困境[1]。短視頻以超低生產成本改變了信息制作與傳播邏輯,對傳播者、傳播內容和受眾都有著極大的包容性。它讓大量普通人無須借助精密儀器、華麗服裝和復雜腳本,只要調試手機對準自身便能完成虛實交融的影像生產與傳播。在短視頻里原本簡9897784c6771ba22208fd408000692b255e80f2499945966af7a0322213721a3單枯燥的生活呈現全新質感,習以為常的人或事物均可被包裝為一場景觀表演,生活的景觀與被包裝后呈現的景觀生活趨于相融[2]。同時,短視頻平臺借助算法技術,精準描摹每個用戶的畫像,探查其內心深處的渴望與喜好,將可能滿足用戶需求的內容實時推送給用戶。短視頻的出現與快速應用,無疑為比較沉默、不被注意的農村中老年女性提供了一條更便捷獲取外界信息,與外界社會資源勾連、展示自我的渠道。然而,囿于眼見為實的思考慣性和短視頻真實感催生的準社會互動心理,她們容易混淆短視頻制造的景觀與生活場景,將其與現實生活等同。以2023年抖音中老年女性的男神“秀才”涉嫌詐騙和誘導粉絲充值事件為例,一生節儉謹慎的農村中老年女性“豪氣”打賞的原因,可能并非只是公眾憑直覺認為的“媒介素養低”“識別能力較差”等。因此,考察農村中老年女性日常短視頻的觀看內容、行為與感受,探究其背后的心理動因與可能產生的影響,是本研究嘗試解決的問題。

二、文獻綜述

1.算法賦能與短視頻

“賦能”一詞最早于20世紀六七十年代在西方出現[3],學界為改善社會“弱勢群體”生存狀況而提出這個概念,意圖通過鼓勵弱勢群體的社會參與,改變社會資源分配不公的現狀。與被動的直接救助不同,賦能將個人意識覺醒視為能力獲取的前置條件,將小群體成員之間的交流視為賦能的關鍵途徑[4]。媒介賦能是技術浪潮下,通過新媒介技術挖掘或激發弱勢群體潛能、改善弱者生活處境的重要手段[5]。新媒體應用成為媒介賦能的關鍵,但實際的賦能效果究竟如何目前尚存爭議。一種觀點認為,新媒體為鄉村地區留守女性提供了情感慰藉,使其壓力得到舒緩,幫助她們與外出務工丈夫之間構建遠距離信任機制,實現了心理賦能[6]。另一種觀點認為,新媒體賦能對于鄉村居民而言存在虛偽性[7]。媒介賦能具有不平等性,呈現顯著的階層和地區差異。媒介作為現實社會的衍生物,遵循現實世界已有的社會秩序與權力邏輯,社會地位較高、受教育程度較好的城市居民擁有率先享受媒介福利帶來的特權[8]。而鄉村居民囿于自身媒介素養和知識水平,其媒介賦能呈現自我商品化的趨勢。鄉村居民由于缺乏相對稀缺性的分享素材,只能通過突破底線的自我身體展演以博取更多關注,這強化了觀看者對于鄉村地區的刻板印象[9]。

作為短視頻等新媒體運行的技術支撐,算法是指通過對海量數據的挖掘分析,找尋并建立復雜要素間的關系,遵循“學習偏好—持續追蹤—精準推送”的基礎模式,構建更加貼合用戶的場景[1]。算法與數字生產的聯系日益緊密,其效能正在滲透人們的日常生活,為弱勢群體提供一種算法賦能的可能性。與媒介賦能不同,算法賦能聚焦算法技術帶來“連接”的可能性,在人與人連接的基礎上強調人與內容、人與社群、人與服務乃至人與一切的連接[2]。算法賦能為短視頻提供更加精準的受眾,并通過用戶的觀看行為促成“趣緣”群體生成[3],但同時也可能造成隱私泄漏、信息窄化與算法歧視等問題[4]。

2.短視頻與景觀生活

景觀的概念最早在居伊·德波的《景觀社會》中被提及:“在現代生產條件無所不在的社會,生活本身展現為景觀(spectacles)的龐大堆聚。直接存在的一切全都轉化為一個表象。”[5]而景觀生活的誕生是廣播與電視等技術形式(無處不在的廣告與宣傳)將人類生活包圍的產物,專業化內容生產所塑造的景觀成為現實生活的一部分。因此,景觀生活的出現和圖像時代有著密切的相關性,被加工的圖像所組成的虛擬景觀不斷入侵現實生活,改變了公眾對于真實的定義,進而影響其對于社會的認知。短視頻新型社交媒體的出現使得景觀與生活的關系日趨復雜化。短視頻攝影工具的普及化、傳播方式的社會化、生成技術的自動化使得景觀種類越發多元、景觀量級迅速膨脹。過往的景觀生活被顛覆,轉而變為多數人自演自看的“狂歡”。短視頻平臺不再著力生產取材于現實生活的藝術加工品,而是培養公眾,使其將生活改造為符合要求的景觀。景觀生活逐漸代替真實生活,成為生活本身。在算法操縱下,景觀生活感知模式也在經歷嬗變。從過往生活被景觀遮蔽——“如今幾乎所有事情,倘若不登上媒體或新聞的頭條,似乎就不存在”[6],到生活被算法遮蔽,即使登上了媒體或新聞的頭條,但如果未通過算法的篩選與推薦,于個人而言就仍不存在。由此從“讓人看到”的景觀生活邏輯演化為“讓算法看到”的景觀生活邏輯。算法通過對內容的把關以及基于用戶興趣的精準投喂,為每位個體定制專屬的景觀生活。用戶醉心于算法的高效與便捷而無法覺察其隱匿于后臺的無形控制,在算法規訓中逐漸喪失對真實生活的感知。

憑借算法賦能生成人與內容的連接、助力“趣緣”群體形成的核心邏輯,短視頻得以為用戶提供充足的景觀生活。在算法加持下,即便是展演個人日常生活的短視頻也有合適的受眾。然而,算法賦能在將“人找內容”邏輯變為“內容找人”邏輯的同時,其背后隱藏的社會秩序與權力結構,也在無形中加深甚至固化弱勢群體的認知模式,鈍化弱勢群體對于真實生活的感知,加速其對于短視頻構建景觀生活的沉溺。

基于此,本研究通過深度訪談法,結合短視頻推送內容的主題分析,考察農村中老年女性日常短視頻觀看內容、行為與感受,在此基礎上觀察算法推薦短視頻如何賦能農村中老年女性,并為其構建怎樣的景觀生活。

三、研究方法

1.數據收集

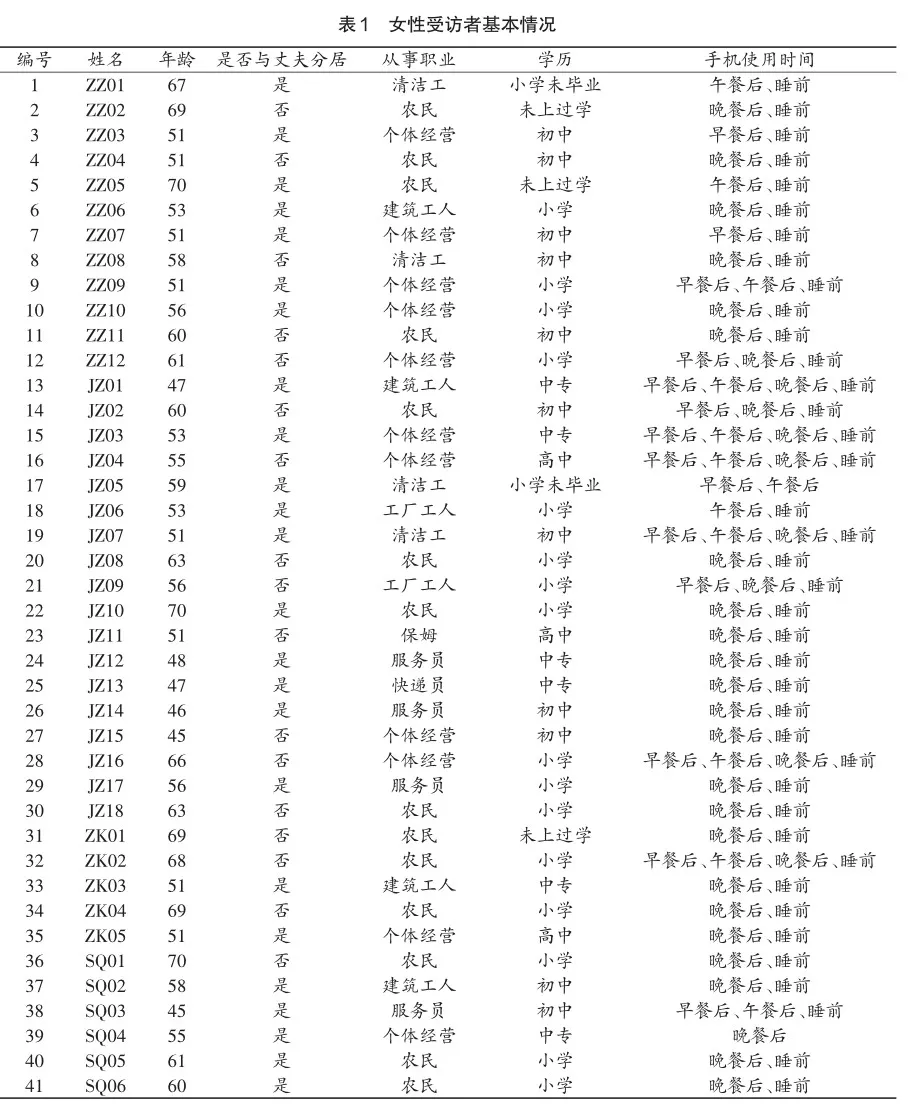

數據收集主要分為兩步。第一步,根據“飽和度原則”通過滾雪球抽樣獲取居住在河南鄭州中牟縣、焦作博愛縣、周口鄲城縣、商丘民權縣農村地區,年齡在45~70歲的41位女性受訪者的情況(見表1)。通過深度訪談了解受訪者短視頻觀看的內容、行為與感受。在2023年10月至12月以面對面方式展開訪談,每次訪談時間約為60分鐘。經受訪者同意,所有訪談內容都有記錄。第二步,為進一步真實觀察短視頻算法為受訪者推送的內容,筆者從41名受訪者中隨機抽取30位,請她們分享每天被推送的前10條短視頻鏈接,為期30天。所有視頻鏈接分享均經過參與者同意。本研究共收集9000條短視頻鏈接,其中717條為直播帶貨(調查對象觀看時的內容易隨時間變動而無法識別,故剔除),459條短視頻標題為空白(無識別意義,故剔除),最終共獲得7824條有意義的短視頻標題。短視頻標題是內容的高度總結,具有引起注意、篩選用戶、引導互動與加速傳播等作用。通過標題能夠快速獲悉視頻概況,一定程度上能讓筆者在深度訪談之外更客觀地了解短視頻算法為受訪者推送的內容分類和情感傾向。

2.數據分析

本研究對上述收集的農村中老年女性日常被推送的前10條短視頻標題,運用LDA主題建模法與SnowNLP情感分析模型考察其主題分類和情感分布。LDA是一種對語料庫進行建模的無監督生成概率方法。該方法將文檔視作潛在主題的隨機混合,基于“詞袋”處理,從去詞序的角度考察詞語分布情況[1],由此提取和呈現基于詞語分布的主題特征。LDA主題建模法有助于基于短視頻自帶的標題對農村中老年女性主要觀看的內容進行自動分類。SnowNLP情感分析模型是一種常用的Python文本分析庫,自帶多種經過訓練的詞典,能夠實現中文分詞、詞性標注、情感分析等功能[2]。該模型能在LDA主題分析的基礎上,進一步探究各項短視頻主題的正負面情感傾向。

四、研究發現

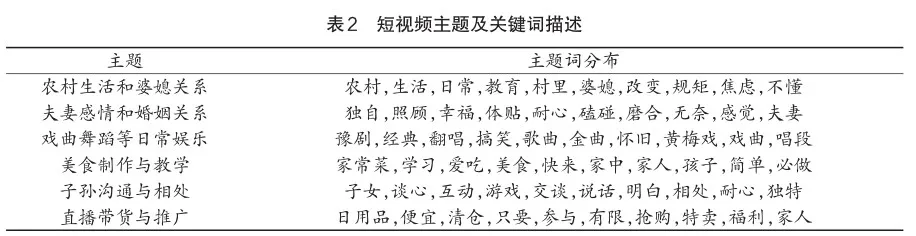

1.利他性觀看:算法推送短視頻主題中的矛盾調和與身份固化

運用LDA主題建模法對短視頻標題進行主題提取,本研究發現農村中老年女性日常觀看短視頻的主題主要集中于以下6個方面:農村生活和婆媳關系(1602個)、夫妻感情和婚姻關系(1578個)、戲曲舞蹈等日常娛樂(1482個)、美食制作與教學(1449個)、子孫溝通與相處(1188個)、直播帶貨與推廣(525個),每個主題的主要內容構成見表2。

觀察短視頻主題分類與關鍵詞描述可以發現,作為短視頻推送的底層架構,算法既具備賦能的潛力,也可能帶來“負能”的苦惱。算法將農村中老年女性的身份、性別、年齡、興趣等納入計算框架,以定制化景觀滿足其需求,一定程度上滿足其情感需求,幫助其獲取社會技能、更新思想觀念與舒緩現實壓力,但是算法并非完全中立、平衡的存在,農村中老年女性現實中的社會關系、情感困擾、社會身份亦被重構于短視頻虛實交融的景觀生活中,在此她們仍未沖出既有的社會圈層和認知框架。

“農村生活和婆媳關系”是算法推送中最受農村中老年女性關注的短視頻主題,內容主要圍繞“農村、生活、婆媳、焦慮”等展開。這反映了算法認為,農村中老年女性最感興趣的內容仍是她們最為熟悉的生活場景;同時,農村中老年女性在算法日復一日的精準推送下,其社會角色在虛擬世界得到延續甚至不斷固化,仍被建構為婆婆或者媳婦。正如受訪者所言,“短視頻很懂我想看什么,婆媳關系是我很長一段時間都頭疼的問題,看了之后會感覺到開心一些。但是經常看同一個類型視頻多了,我也會有點煩”(SQ04)。并且,雖然大部分受訪者對于婆媳關系較少直接表達不滿情緒,但其被推送短視頻標題中高頻出現的“焦慮”一詞,可能反映了受訪者對于婆媳關系的真實看法。不可否認,時代的發展與觀念的革新使婆媳關系擺脫了過往單方面權威與壓制的態勢,變得愈發平等和相互尊重[1],然而,由于二者之間可能在思想觀念、認知行為、生活習慣等方面存在差異,雙方仍需要進行長期磨合。但磨合周期與最終磨合效果可能都難以由個人把握,因此,無論扮演“婆婆”還是“媳婦”角色的農村中老年女性,對于婆媳關系的發展都表現了一定程度的擔憂。如,關鍵詞描述中的“教育、規矩、不懂”也一定程度上印證了部分受訪者觀看短視頻后的想法,“我和兒媳婦的關系有點緊張,短視頻里說好媳婦應該有的品質她是一點沒有,我把視頻發到群里她還不理我”(JZ04)。

除了掌握顯性用戶特征,算法還能通過長期隱性學習,洞察農村中老年女性自身未曾察覺的情感需求。在“夫妻感情和婚姻關系”主題中,“獨自、體貼、耐心、磕碰”等關鍵詞,基本顯示出農村中老年女性更愿意觀看夫妻相處中的幸福日常與獨居中老年女性面臨的困境等主題。這一定程度反映了由于長期與丈夫分居,農村中老年女性既渴望幸福完整的家庭日常生活,又為現實家庭矛盾與摩擦所累。同時,算法敏感地捕捉到農村中老年女性現實與理想之間的斷裂,通過推送短視頻為其構建一個理想的景觀生活,幫助她們完成對于幸福美滿家庭狀態的自我建構。正如受訪者所說,“他平時很忙,通常一周才打一次電話,基本就問孩子學習和老人身體,并不會問我咋樣。看到短視頻里體貼溫柔的丈夫,我才能體會到被人關心愛護的感覺”(JZ15)。

短視頻算法還為農村中老年女性提供了一種定制化、在地化的,更為便捷的娛樂渠道。戲曲舞蹈等日常娛樂短視頻主題中“豫劇、經典、金曲、懷舊”等成為主要關鍵詞。與年輕群體不同,中老年女性對于經典歌曲與當地戲曲唱腔有著獨特的偏愛。作為并不擅長新媒介技術的一代,她們的內心仍延續著自己青年時期的記憶與喜好,而算法恰好能夠精準捕捉其過往的情感記憶,通過景觀重構引發她們的共鳴。受訪者的訪談印證了這一發現,“我喜歡聽戲,但電視放的比較新,也不多,短視頻好,能有各種老戲可以隨時聽、重復聽還能只聽自己喜歡的”(ZZ10)。

短視頻算法推送還會通過“喚詢”的方式引發農村中老年女性的自我規訓意識,使其主動選擇與家庭角色相符的內容進行觀看。“美食制作與教學”主題中的關鍵詞包含“家常菜、家人、美食、孩子”等,從中可以看到在家庭中承擔主要照料責任的農村中老年女性,已將家務視作自身生活的一部分。算法通過習得其觀看偏好后,又反過來再推送相關內容使其更加主動學習,提升相關技能熟練度。正如受訪者所說,“做飯可難,要經常有點創新,短視頻經常推我一些新菜。每次看到短視頻里‘家人愛吃’‘小孩愛吃’的標題我就忍不住點進去看看,想讓自己能做得更好”(SQ01)。

農村中老年女性在自覺承擔家庭內部隱性勞動的基礎上,還要扮演家庭內部溝通協調者的角色。與城市不同,由于撫育成本較低,農村女性大多選擇孕育兩個及兩個以上后代[2],因而必然面臨更復雜的親子關系與子代間關系協調問題。這點在短視頻推送主題“子孫溝通與相處”中也有反映。從“子女,談心,互動,相處”等關鍵詞不難看出,算法根據她們既往的觀看經驗,已精準定位其現實生活中面臨的困境。而農村中老年女性在短視頻的幫助下也在嘗試亦步亦趨地追隨子代思想的更新,學習子代的交流方式。正如受訪者表示,“我現在老了,跟不上他們的想法,說多了就會煩。我在學怎樣才能讓他們愿意聽,但他們不會教我怎么和他們溝通,只能靠短視頻學一些交流的竅門”(ZK02)。

除了興趣推薦,算法更會將農村中老年女性視作目標受眾,精準捕捉其消費特征,挖掘其消費潛力,推送“直播帶貨與推廣”主題的短視頻內容。通過“日用品,便宜,清倉,家人”等關鍵詞能夠發現,算法加持下的短視頻通常會假借“家人”等親近稱呼拉近距離,以“便宜”“清倉”等煽動性詞匯作為賣點,使農村中老年女性放下心理戒備購買產品。但出人意料的是,算法在生成消費主義陷阱的同時,也在無意間為農村中老年女性提供了撕下數字弱勢群體標簽、獲得家庭內部成員尊重的渠道。恰如受訪者所言,“孩子以前不教我用手機購物,怕我上當受騙。但我自己在抖音的直播里學會下單,家里現在的衛生紙我都是在網上買,孩子們也愿意教我一些更復雜的功能”(ZK01)。

總體而言,算法在場下的農村中老年女性的短視頻觀看仍是以現實為依托、以家庭為核心的延續。無論是婆媳關系、夫妻關系、親子關系,還是美食制作抑或短視頻購物,她們都將家庭的幸福和圓滿置于個人的體驗之上,其短視頻使用具有顯著的“利他性”色彩。同時,在部分主題中,由于家庭成員的缺位或家庭支持的不足,農村中老年女性會將現實中無法實現的期盼,寄托于短視頻所構建的景觀生活中。算法賦能下的短視頻一定程度上慰藉了她們不滿現狀、不被理解與不被傾聽的內心,但也無意間通過“負能”效果間接強化了其現實身份特征。

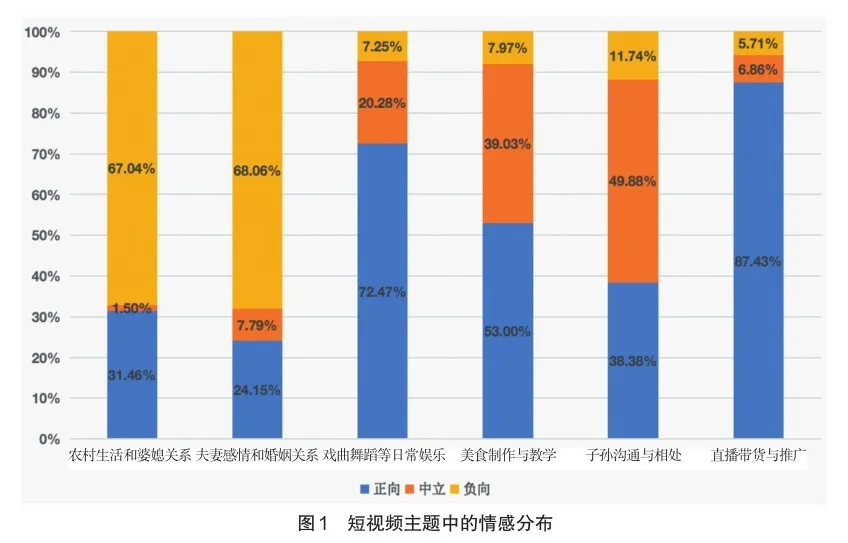

2.極化的情感:算法推送短視頻觀看主題中的“愛憎分明”

從總體情感分布來看,算法推送農村中老年女性短視頻觀看主題以正向情緒為主(51.15%),負向情緒次之(27.96%),中性情緒最少(20.89%)。這表明農村中老年女性更偏好情緒色彩鮮明的內容,對相對中立的視頻敘述模式興趣較低。正向情緒視頻中,排在前三位的是“直播帶貨與推廣”“戲曲舞蹈等日常娛樂”“美食制作與教學”。負向情緒視頻中,排在前三位的是“夫妻感情和婚姻關系”“農村生活和婆媳關系”“子孫溝通與相處”。其中,僅有“夫妻感情和婚姻關系”與“農村生活和婆媳關系”兩個主題的負面情緒大于正面情緒(圖1)。事實上,負面情緒可能是現實壓力的反映,正如部分受訪者所言,“我最愛看夫妻吵架的視頻,讓我感覺很接地氣,和我自己的生活一樣,但她們比我勇敢”(JZ17)。然而,觀看視頻之后帶來的并非只有情緒的紓解,可能還有對仍未解決的現實問題的苦惱。

在“戲曲舞蹈等日常娛樂”“美食制作與教學”“子孫溝通與相處”“直播帶貨與推廣”四個主題中“直播帶貨與推廣”的情緒最為正向,其通常營造平易近人、善解人意的“送福利”形象,在一聲聲“家人們”親切稱呼中,農村中老年女性迷失在豐盛的商品景觀中。訪談內容或許能很好地解釋其中原因。“每次看到‘甩賣’‘清倉’的標題就會看會,主播小姑娘一口一個‘家人’和‘叔叔阿姨’,喊得我很受用,也愿意去買。”(JZ09)同時,算法在學習和分析用戶畫像后,能夠以內容為依托將“趣緣”群體匯聚一堂,使農村中老年女性在觀看之余收獲一批“同好”,并由此激發她們主動分享與技術再造能力。例如,談及“戲曲舞蹈等日常娛樂”時,部分受訪者表示,“聽了幾十年戲,和別人在網上一起聽倒是頭一次。在評論區之前認識了幾個都愛聽戲的老姐妹,我們還拉了個群經常分享好聽的戲”(ZZ11)。而在“美食制作與教學”中,較為積極的標題和內容更能吸引農村中老年用戶的點擊欲望,“教做美食的短視頻太多了,如果標題不吸引我,我都不會點進去看”(ZZ02)。“子孫溝通與相處”是唯一中性情緒占據主導地位的主題,農村中老年女性在觀看中學習和子代孫代的溝通技巧,同時利用算法在場的形式,彌補子代孫代“社會在場”缺席所帶來的生活遺憾,“兒子在縣城定居,有時候幾個月也不帶孫子回來一次,想他們的時候我就看看短視頻里的小孩子,心里會有些安慰”(JZ08)。

3.社會離場:無可奈何的短視頻依賴與戒斷

與過往研究者擔憂農村地區中老年群體因孤獨、生活幸福感較低而產生媒介依賴不同[1],本研究發現:大多數受訪者對短視頻營造的景觀生活具有一定的警惕性,少量受訪者會將過多精力投入短視頻使用中,短視頻的陪伴效果多在她們現實人際關系或社交網絡失靈時才體現出來。ZK04受訪者表示:“只要有機會我還是會和家人或者姐妹一起去趕集、閑扯、打麻將。短視頻刷著就是看熱鬧,它不會給你反饋,還特別消磨時間。”盡管部分農村中老年女性的短視頻觀看可能存在間歇性依賴的傾向,但工作壓力、家庭責任以及身體健康等因素從不同程度上促逼其形成“主動戒斷”與“被迫中斷”交織的使用行為,避免了沉迷短視頻的負面影響。一位個體經營者表示,“平時店里沒人聊天,只能邊看店邊刷短視頻,但顧客來我就會把視頻關了,賺錢還是首位”(JZ03)。而在家庭場域中,農村中老年女性也并未完全擁有個人自主性,通常會按既有生活習慣規訓自己完成家庭內部勞作,可以隨時抽離短視頻營造的景觀生活。JZ02表示,“一般上午都是我獨自在家,只能邊干活邊刷短視頻,但到點做飯或者該出去做工的時候我就會停下,不然老伴會發脾氣”。同時,與德波所言的“景觀控制人的休息時間,實現對人的全面控制”不同[1],農村中老年女性會根據個人身體健康情況,主動或被動做好自我時間管理,擺脫短視頻制造的景觀生活對于自身時間的支配。SQ06表示,“我和他(丈夫)的話不多,所以總愛看些短視頻打發時間,每天睡前才有空看,但一看就停不下來。后來發現超過十一點我就會失眠,一晚上都睡不著。現在害怕了只敢看一會,不到十點我就得趕緊關了”。

短視頻觀看的主動戒斷與被迫中斷,還往往體現在多線程任務中穿插進行觀看行為,這使得農村中老年女性難以獲得“身臨其境”的體驗感。這樣反復被中輟的短視頻使用,雖然幫助她們擺脫了景觀生活可能產生的思想支配,但一定程度上也會加重她們的焦慮感和對既有生活的不滿,“家人很少聽我的想法感受,只會支喚我干活。我很心煩,但我沒人說,只能邊干活邊刷短視頻”(JZ03)。

4.算法在場:虛實難辨的景觀生活與比較心理

短視頻利用腳本、美顏、剪輯等算法技術為農村中老年女性描繪了一幅理想中的景觀生活,在為其緩解壓力、紓解情緒的同時,也會強烈沖擊她們的固有認知。過往研究顯示,短視頻的迅速發展滋生了一批依靠流量經濟暴富的群體,這部分群體通過奢靡生活的日常展演,將無意識觀看的普通民眾裹挾進消費主義和拜金主義的漩渦之中,短視頻淪為部分群體的“秀場”[1],一定程度上會激發農村中老年女性的比較心理,使其更加失落。有受訪者表示,“剛開始看炫富的視頻我特別震驚,而且看得很起勁,都是我沒見過的東西。但看多以后我發現自己越來越反感,主要感覺很不公平”(JZ01)。同時,比較心理的出現可能會進一步引發她們的自卑心理,使其對階層間不平等的憤懣轉化為同階層間不甘心的比較,加劇對于現實生活的不滿,并產生被剝奪感,“看到別人的丈夫那么有錢還那么疼人,別人的孩子那么懂事,我心里會感覺很失落,覺得命運真的不公”(JZ03)。

五、結語

短視頻進入農村中老年女性的生活,使算法以技術在場的方式賦能她們的生活,填補了她們日常生活中真實人際關系與社會在場的不足。短視頻為與外界交流較少、缺乏情緒宣泄出口以及在家庭內部無法汲取情感支持的農村中老年女性,提供了獲取精神力量和暫時逃離的渠道。一方面,算法將短視頻內容與“趣緣”群體連接,使原本在家庭和社會關系中“被忽視”的農村中老年女性尋找到契合的話題與同伴;另一方面,觀看算法推送的短視頻也為她們提供了一個內在壓力釋放的渠道,使她們忘卻現實生活中無法解決的矛盾,轉而沉浸于短視頻描繪的美好生活中。算法驅動下的短視頻通過鮮明的情感表達與對農村中老年女性生活困境的精準把握,為她們的情緒價值與個人感受提供了一種被尊重和理解的可能。

然而,算法的在場也使得短視頻所描繪的景觀生活易喚起農村中老年女性的對比心理與自卑心理,使其在打破現實生活濾鏡的同時,將自身進一步暴露于殘酷的現實中,這加深了她們的失落感與相對被剝奪感[2]。從對算法推送短視頻的主題與情感分析可見,農村中老年女性的短視頻觀看仍未跳脫出原有的生活場景、社會關系和認知圈層,算法依托其現實身份而進行的推薦固然為其提供了輕松愉悅的觀看體驗,但也難免固化其現實身份與認知模式。大量超越認知的消費主義文化與難以企及的幸福生活,借助短視頻再次打破了她們內心脆弱的平衡;無處不在的對比心理,進一步放大了家庭沖突、婚姻焦慮和心理健康等問題。短視頻仿佛為她們打開了通往新世界的大門,制造了一個新的景觀生活,卻又將她們再度困在原地。

從媒介賦能角度看,短視頻平臺以其技術可供性,使農村中老年女性獲得被“看見”的可能,并成為其情感紓解、知識獲取、趣緣聯結的重要渠道之一。但是,短視頻背后的算法作為一種技術座駕,始終無法觸及農村中老年女性的真正情感需求,填補其精神層面的孤獨。以算法為代表的技術在場不應替代也無法補償基于真實人際溝通的社會在場。對于農村中老年女性的情感關懷,仍須回歸家庭親密關系提供的內層社會支持路徑。對于農村中老年女性而言,長期的被忽視,選擇性的不被看到,實際源于家庭內部的等級結構秩序失衡與日常隱性勞動付出的不被理解與不被尊重,這并非某一項新媒介技術可以解決的。需要注意的是,以算法在場為代表的技術過度在場反而可能讓“不被看見的她”變得更加沉默。正如尼爾·波茲曼所言,“每一種技術既是包袱也是恩賜,不是非此即彼的結果,而是利弊同在的產物”[3],關鍵仍在人本身。

〔責任編輯:玉水〕

[1]數據來源:QuestMobile2023銀發經濟洞察報告,2023年11月7日,https://www.questmobile.com.cn/research/report/ 1721777249575866370。

[2]衛小將、黃雨晴:《“看見的看不見”:網絡自媒體賦權農村婦女研究》,《婦女研究論叢》2023年第5期。

[1]聶焱:《我國農村地區老年婦女的家庭養老困境及成因探析》,《云南財經大學學報》2012年第4期。

[2]鄧建國:《我們何以身臨其境?——人機傳播中社會在場感的建構與挑戰》,《新聞與寫作》2022年第10期。

[3]丁未:《新媒體與賦權:一種實踐性的社會研究》,《國際新聞界》2009年第10期。

[4]E. M. Rogers, A. Singhal, "Empowerment and Communication: Lessons Learned from Organizing for Social Change", Annals of the International Communication Association, 2003, 27(1), pp.67-85.

[5]J. Svensson, L. C. Wamala, "Situated Empowerment: Mobile Phones Practices among Market Women in Kampala", Mobile Media & Communication, 2016, 4(2), pp.205-220.

[6]王勝、余娜、付銳:《數字鄉村建設:作用機理、現實挑戰與實施策略》,《改革》2021年第4期。

[7]石義彬、邱立:《弱者的力量:生命歷程視域下留守婦女的社交媒體賦權》,《新聞與傳播評論》2021第5期。

[8]岳曉文旭、王曉飛、韓旭東等:《賦權實踐如何促進鄉村新內源發展——基于賦權理論的多案例分析》,《中國農村經濟》2022年第5期。

[9]陸新蕾、單培培:《可見與不可見:短視頻平臺中農村女性的身體敘事研究》,《新聞與寫作》2022年第11期。

[1]喻國明、曾佩佩、張雅麗等:《趣緣:互聯網連接的新興范式——試論算法邏輯下的隱性連接與隱性社群》,《新聞愛好者》2020第1期。

[2]彭蘭:《連接與反連接:互聯網法則的搖擺》,《國際新聞界》2019年第2期。

[3]王國華、熊挺、鐘聲揚:《網絡趣緣群體虛擬互動的關系邏輯研究——基于社會資本理論視角》,《情報雜志》2015年第10期。

[4]溫鳳鳴、解學芳:《短視頻推薦算法的運行邏輯與倫理隱憂——基于行動者網絡理論視角》,《西南民族大學學報(人文社會科學版)》2022年第2期。

[5][6]張一兵:《顛倒再顛倒的景觀世界——德波〈景觀社會〉的文本學解讀》,《南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學)》2006年第1期。

[1]韓亞楠、劉建偉、羅雄麟:《概率主題模型綜述》,《計算機學報》2021年第6期。

[2]劉曉娟、王晨琳:《基于政務微博的信息公開與輿情演化研究——以新冠肺炎病例信息為例》,《情報理論與實踐》2021年第2期。

[1]杜鵬:《農民家庭轉型中的生活政治——基于婆媳關系的分析》,《華中科技大學學報(社會科學版)》2022年第6期。

[2]薛君:《女性多孩生育收入懲罰效應的城鄉對比——基于2017年生育狀況抽樣調查數據的分析》,《人口與發展》2022年第6期。

[1]S. J. Sun, S. G. Zhang, X. T. Fan, "Media Use, Cognitive Performance, and Life Satisfaction of the Chinese Elderly", Health Communication, 2016, 31(10), pp.1223-1234.

[1]居伊·德波:《景觀社會》,王昭鳳譯,南京大學出版社2006年版,第31頁。

[1]靳永愛、劉雯莉、趙夢晗等:《短視頻應用平臺的使用與中老年人生活——基于專項調查的探索性研究》,《人口研究》2021年第3期。

[2]申琦、鄒欣悅:《“斷親不斷聯”:“同城不共居”老人的媒介養老》,《傳媒觀察》2024年第5期。

[3]尼爾·波茲曼:《技術壟斷:文化向技術投降》,何道寬譯,中信出版社2019年版,第2頁。