中小石窟突圍記

作為重慶唯一的世界文化遺產,大足石刻最近頻頻“出圈”,在今年暑期旅游市場表現搶眼。其通過游戲、手辦等文創產品吸引年輕人目光,并開啟“五山聯動”新路徑,熱點不斷的同時,游客量也不斷攀升。

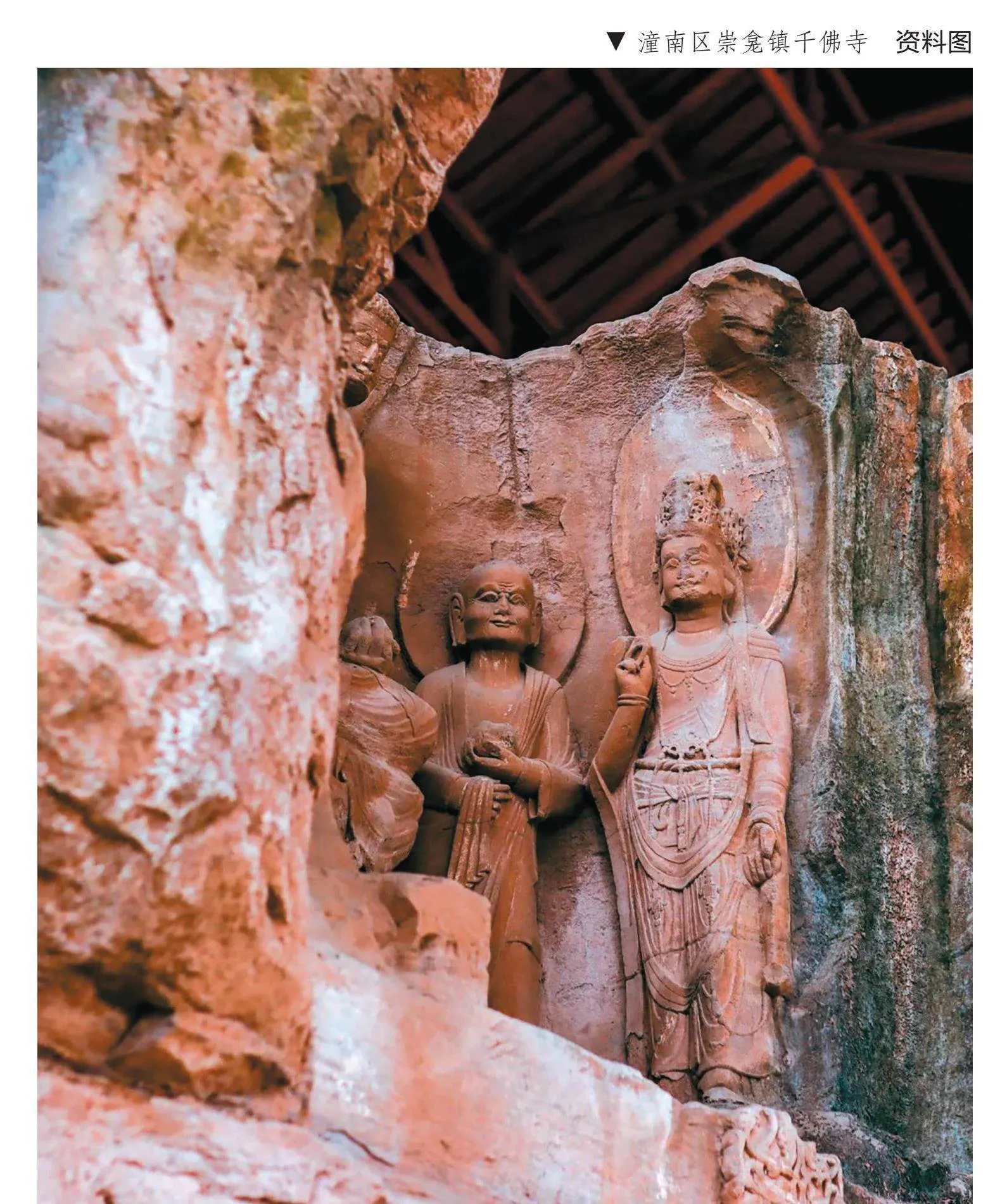

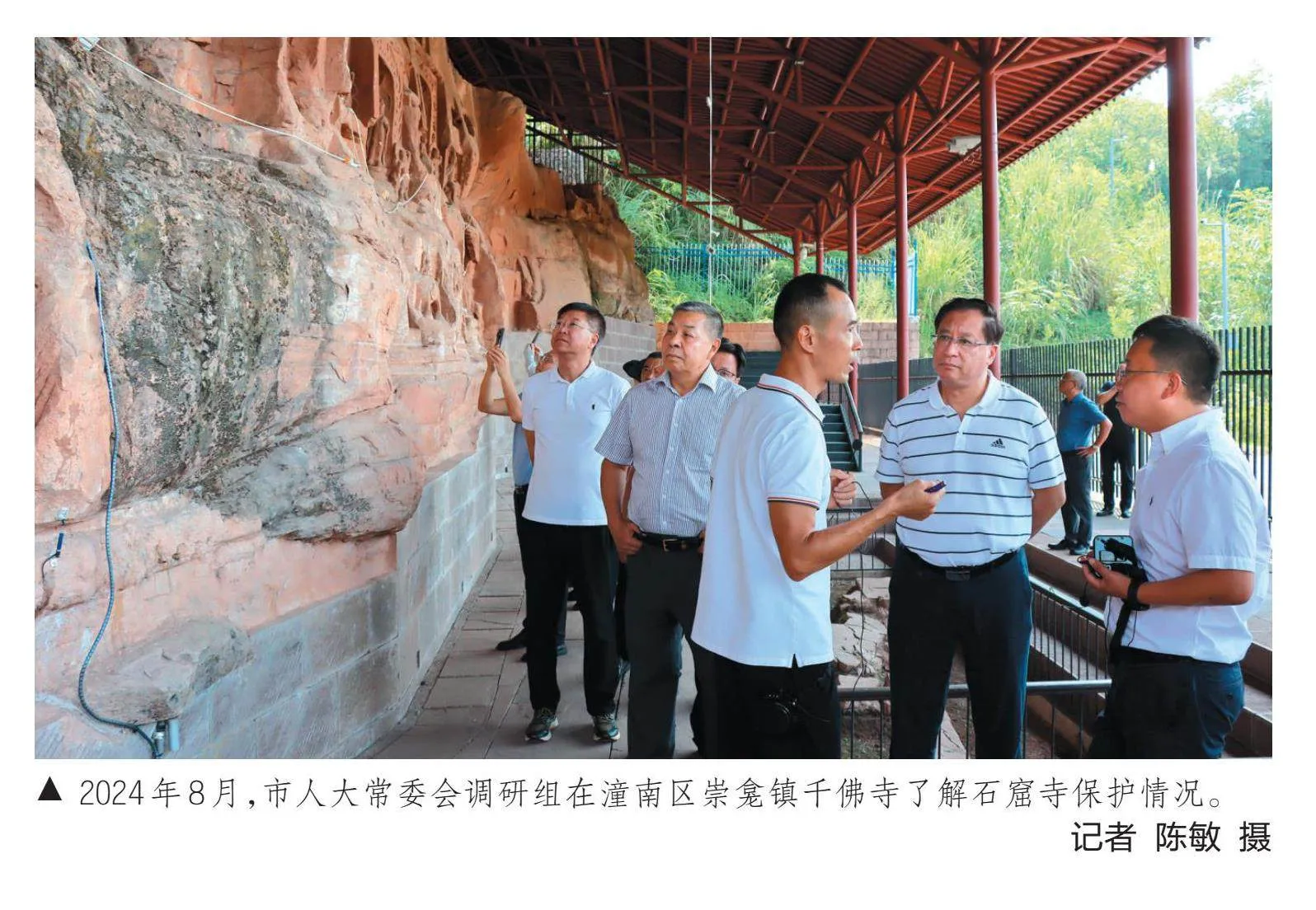

石窟寺是輝煌燦爛的巴蜀文明的實物見證,除了大足石刻等世界文化遺產,還有眾多散落在田野鄉間不甚聞名的滄海遺珠——中小石窟寺。近日,重慶市人大常委會開展川渝石窟寺保護情況專題調研,中小石窟寺的保護備受關注。

開放數量不足

經過三年多的保護和修復工作,合川龍多山文物保護工程完工,龍多山的摩崖造像及題刻再放異彩。

龍多山位于合川區龍鳳鎮與潼南區龍形鎮接壤處,因峰巒起伏,宛若龍蟠而得名,是古巴國和蜀國的爭奪地和分界地。龍多山現存自唐代以來的摩崖造像94龕、1800余尊。

合川區人大代表、龍鳳鎮人大主席李明介紹,龍多山摩崖造像及題刻文物主要分布在龍多山東、南、西、北四邊崖壁上,多為唐宋時期的雕刻。

“龍多山摩崖造像及題刻文物保護任務艱巨。”李明說,自然損害是一大主因,例如東巖造像區,歷史上就曾多次發生垮塌,導致較大面積的造像巖體跌落山下。最近一次垮塌則發生在上世紀九十年代末,《寧宗皇帝圣德頌》碑所在區域巖體整體性沉降,5幅摩崖碑刻因此錯位折斷,面積約60平方米,“東巖”“龍多山”兩處摩崖題刻因空鼓和裂隙產生剝片式坍塌,面積約30平方米。

從2020年11月開始,合川區先后實施龍多山摩崖造像及題刻(東崖)危巖與水害治理工程、本體保護工程,龍多山摩崖造像及題刻二期(南崖、西崖、北崖)保護工程,龍多山摩崖造像及題刻安全技術防范工程,龍多山安全防護設施工程。

龍多山文物分布點多面廣,文物鐫刻年代大多為唐宋時期,因年代久遠,不同程度出現風化、空鼓等病害,有的還位于距離地面十余米高的懸崖上,文物保護工作技術要求高、難度大。

盡管如此,文物保護部門及施工單位還是克服重重困難,搭建施工設施,做好安全防護,有條不紊地實施保護工程。特別是對化學油漆彩繪的清除方面,施工單位及專家事先進行多次實驗,采取切實可行的專業技術清洗,既保留原有古老礦物彩繪,又讓文物重回本色。

李明說,如今龍多山東崖片區的摩崖造像及題刻,已經過專業文物保護措施恢復其本來的面目,從前被化學油漆涂抹的彩繪已采用專業技術清洗,亂搭的彩鋼棚已被拆除,取而代之的是與文物保護相匹配的木質廊檐,整個東崖片區已實行封閉式管理并加裝安防及地質災害監測設備……

從全市的情況看,重慶石窟寺開鑿自隋唐,興盛于兩宋,延續至明清,跨時千余年,現有石窟寺716處,分布于36個區縣。其中,全國重點文物保護單位6處31個點、市級文物保護單位22處、區縣級文物保護單位167處。現存石窟寺窟龕近3900個,造像8萬余尊,其中“兩宋”高峰時期造像高達5萬余尊。

石窟寺作為重要文化要素,在活化利用后,也搭上了文旅融合的快車。2024年,大足石刻“五山”(寶頂山、北山、南山、石門山、石篆山)首次實現全面對外開放,成為我市精品旅游線路。

據統計,2023年,6處被列為全國重點文物保護單位的石窟寺接待游客總量達270萬人次。實際上,目前我市對外開放的石窟寺不足兩成,已開放的石窟寺也以本體展示為主。

保護難在何處

石窟寺,是中華文明多元一體發展格局的重要見證。

與我國其他地區不同,川渝地區的石刻除了莊嚴之外,還平添了幾分煙火氣。在鄉間泥濘小路的盡頭、在寂靜無人的老樹旁邊,唐風宋韻的石窟造像如同一顆顆散落鄉野的明珠,歷經風霜一望千年。

經市規劃和自然資源局全面梳理發現,我市石窟寺集中分布在中心城區和大足區、合川區、潼南區、江津區等區縣。

市人大常委會調研發現,石窟寺文物保護狀況并不平衡,按照文物保護法規定,包括石窟寺文物在內的不可移動文物按保護級別分級管理,市級以上文物保護單位的保護狀況較好,低級別石窟寺不可移動文物保存情況不佳,占石窟寺總量的37%。

受石質結構、地質構造、氣候環境等多種因素影響,川渝地區的石窟寺存在多種病害,如滲水、風化、生物侵蝕、彩繪酥粉起翹脫落等。這些病害嚴重威脅石窟的安全,急需強化保護技術研發。同時,面對復雜的病害情況,灌漿加固、排水防滲等傳統防護方法已無法完全滿足保護需求。

加強中小石窟保護和活化利用,是市人大代表黎方銀一直關注的方向。

黎方銀說,近年來,我市實施了以大足石刻中小石窟為主,包括南岸大佛寺、合川龍多山、江津石佛寺、榮昌劉家廟等多處中小石窟保護利用示范工程和考古發掘研究工作,將中小石窟的保護利用與鄉村文化建設、鄉村道路建設、石窟環境整治、保護利用基礎設施建設、文物病害治理等融為一體,整體規劃,統一實施,取得了顯著成效。

相比之下,數量眾多又分散的中小型石窟,保護形勢不容樂觀。

黎方銀在今年的市人代會上提出建議,建議在中小石窟保護項目立項、資金安排、技術指導等方面予以支持。同時,鼓勵具有突出價值和具備開放條件的文物點對外開放,讓中小石窟“活”起來。

中小石窟保護,究竟難在哪里?

調研組通過深入走訪了解到,管護難度大的問題最為突出。大多數中小型石窟分布零散、地處偏遠,不同程度面臨文物安全和病害問題,保護、管理壓力大。

此外,中小型石窟較少開展系統保護,只開展過搶險維修或臨時支撐保護,難以從根本上消除重大險情隱患。由于各個地方的石窟寺保護缺乏統一指導,沒有形成石窟寺病害檢測、材料修復等基礎標準,存在修復材料選用與工藝技術不科學、不嚴謹的情況,容易導致石窟“保護性破壞”、造像“毀容式修復”的不良后果。

比如,早期人為破壞較為普遍,擅自對造像進行修補和妝金妝彩,所用材料多為水泥、石灰、石膏、磚塊、化學顏料等,有的造像形態和題材內容被改變,文物歷史信息被掩蓋或毀壞,這些都加大了石窟寺保護修繕和活化展示的實施難度。

一些區縣相關部門人員反映,石質文物的日常養護具有較強的專業性,由于缺乏相應的專業人員,日常管理維護僅限于清潔與安全巡查,在文物出現病害等情況時無法進行及時處理。

受工作環境艱苦、成才周期較長、待遇相對較低等因素影響,青年群體從事一線石雕工作的意愿不強。比如,大足區人力社保部門積極組織開展石雕培訓,但自2020年以來,僅200余人參加。

目前,文物博物專業領域廣,專門從事石窟寺領域研究的技術人才基數較小,高層次專業技術人員占比相對較低。同時,專業技術人員“下口”不夠暢通,存在部分人員受聘到高級專業技術崗位后“躺平”現象。

講好石窟故事

下一步,如何做好川渝石窟寺保護工作?如何講好石窟故事?

市文化旅游委相關負責人介紹,重慶將重點探索“以大帶小、大小并舉”系統保護新路徑。通過系統推進重點石窟寺保護、率先開展中小石窟寺保護,走出一條中國南方石質文物保護利用之路。

由于自然、歷史等各種原因,長久以來,川渝石窟寺及石刻的保護常限于對某一點的某一問題進行突擊性解決。為扭轉這種局面,在調研時,有人大代表建議,開展川渝石窟寺保護新材料、新工藝研究,探索實踐川渝地區潮濕環境下石質文物保護新技術,在有條件的地區建成石質文物保護科研基地,建立川渝石窟寺安全技術防范、監測預警、科技保護等共享平臺,全方位實現動態監測和信息化共享。

一些市級部門建議,應堅持項目跟著規劃走,謀劃布局一批標志性引領性石窟寺保護項目,探索中小石窟寺保護管理新模式。同時,加快推進全市實施中小石窟保護利用示范工程,在項目立項、資金、保護技術等方面加大支持力度,努力探索中小石窟保護利用的新模式、新途徑。

在活化利用上,建議推進數字升級,從三維信息采集、數字勘察、病害監測、虛擬修復、數字復原、云上展示等不同角度,全面推動川渝石窟寺整體數字化進程,為川渝石窟寺保護利用插上“云”翅膀。

同時,建立緊缺人才引進機制、完善人才考核機制,拓展選人用人渠道,打破身份、級別、年齡、學歷的限制,建立川渝石窟寺保護人才培養、培訓、交流機制,加強與國內外高校、科研機構的交流合作,積極培養和引進文物保護、科技考古、文物修復等專業人才,為石窟寺保護提供智力支撐。