從文化遺產到文化想象:非物質文化遺產的紀實影像話語建構

摘 要:非物質文化遺產作為民族文化記憶的活態載體,對維系民族共同體想象、凝聚文化認同至關重要。越來越多以非遺為主要題材的紀錄片引發了現象級的文化潮流,并形成了一套本土化的、聯通歷史與當代的敘事系統與美學范式,成為建構大眾非遺想象的主要話語來源。一方面,通過“去語境化”的話語方式,紀實影像以超脫出具體情景的極致感官體驗,實現了對文化本質的直觀建構;另一方面,紀實影像又通過“再語境化”的話語表達,激活了個人生命體驗與集體記憶的深層共鳴。由此,非遺的影像化再生產在促進文化消費與傳播的同時,更引發文化共情與身份認同,為中華優秀傳統文化的創造性轉化與創新性發展提供了一條有效路徑。

關鍵詞:非物質文化遺產;紀錄片;文化想象;話語建構

中圖分類號:J952文獻標識碼:A文章編號:2096-8418(2024)05-0110-07

非物質文化遺產是被文化社群共享、繼承下來的文化記憶,也是維系民族共同體想象的重要憑借物,具有弘揚中華傳統文化、凝聚中華民族共同體意識的重要意義。非物質文化遺產及其所蘊含的民族文化觀念的社會化傳承與傳播是非遺保護的重要維度。只有越來越多的文化傳統“被看見”“被傳播”,非物質文化遺產才能作為全民性、群眾性、共享性的文化進入公共話語,獲得文化的共識與持久延續的生命力。

在非物質文化遺產從地方社群走向大眾的過程中,以紀錄片為代表的大眾視聽媒介發揮著重要作用。《舌尖上的中國》《我在故宮修文物》等以非物質文化遺產為主要題材的紀錄片獲得巨大的關注,甚至引發現象級的文化潮流。這些紀錄片不僅作為一種影像化的表征形式,記錄著非遺的知識系統,書寫著非遺的文化意義,更作為一種有關非遺的話語方式,勾連起大眾對非遺的文化想象與消費。越來越多的紀實影像對非遺的元素、題材、內涵進行了征用,形成了一套聯通歷史與當代的敘事系統與美學范式,成為建構大眾非遺想象的主要話語來源。

因此,本研究將對非遺的紀實影像呈現進行深入分析,探討影像是如何建構起一套非遺的視覺話語體系,關聯起怎樣的遺產想象,又是如何將其嵌入到大眾的情感與消費當中的,并進一步思考非遺紀錄片在凝聚民族文化共識中的意義與價值。

一、作為文化表征的非遺紀錄片

2001年,中國昆曲被列入首批人類口頭和非物質遺產代表作。與此同時,進入新世紀的中國開始逐漸走向世界舞臺的中央。以昆曲為代表的中國傳統文化獲得國際社會的認可,也為中國在世界舞臺尋求具有獨特性的文化身份提供了契機。在“大國崛起”的整體圖景中,文化遺產所催生的“文化崛起”想象構成了重要支流。以此為起點,非遺作為一項國際性文化制度的引入成為中國全面、主動擁抱世界,參與世界文化共同體建設的重要表征。同時,隨著中國非遺制度的日趨成熟,非物質文化遺產的傳承與保護也逐漸從國家與專業人士參與主導的國家工程,拓展至全民參與的社會行動,在更廣闊的公共話語空間獲得了巨大的關注。

在這一過程中,紀錄片作為歷史書寫與文化表意的關鍵文本,深度參與到有關非遺的公共話語構建當中。《昆曲400年》《傳承》《了不起的匠人》《尋找手藝》《手造中國》等大量的紀實影像將目光轉向中國豐厚的非物質文化遺產,與非遺的文化實踐形成密切的互動。

一方面,非遺題材紀錄片的繁榮離不開民族文化傳承的政策驅動。2010年10月,國家廣電總局出臺《關于加快紀錄片產業發展的若干意見》,明確指出紀錄片“弘揚中華民族優秀傳統文化”的創作任務。與此同時,紀錄片的播出需求量也大大增加,國家廣電總局多次提出提高國產紀錄片播出比例的要求。2015年5月20日,紀錄片《本草中國》在江蘇衛視黃金時段播出,成為第一部參與衛視頻道周五黃金檔的電視紀錄片。2017年,《關于實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》提出實施“中華文化電視傳播工程,組織創作生產一批傳承中華文化基因、具有大眾親和力的動畫片、紀錄片和節目欄目”。2022年,《關于推動新時代紀錄片高質量發展的意見》提出“中華傳統文化紀錄工程”,再次以政策引導強化紀錄片對中華優秀傳統文化的記錄與傳播。在一系列政策激勵之下,非物質文化遺產作為傳承中華優秀傳統文化的重要題材,成為電視紀錄片的主要表現內容之一,非遺紀錄片獲得快速增長。

另一方面,媒介生態的變革也為非遺紀錄片的“破圈”帶來了契機。互聯網改變了傳統紀錄片的話語系統、生產方式、觀看與傳播模式。網絡媒介的活力讓非遺影像的文化效能得到最大化的釋放,展現出傳統文化當代轉化的巨大生命力。2016年,《我在故宮修文物》在B站引發現象級傳播效果,非物質文化遺產所指涉的傳統文化在青年群體中產生了巨大的吸引力和文化魅力,極大地突破了非遺領域固有的社群結構,讓越來越多的年輕人認識非遺、認同非遺、消費非遺。這些紀錄片所呈現出的匠人匠心、文化傳承都成為當代年輕人主動推崇與效仿的對象,在充滿流動性、不確定性的今天激發起年輕群體強烈的文化歸屬感以及回歸文化主體性的需求。

因此,在影像的表征之下,紀錄片越來越鮮明地呈現出形塑文化認知與建構共同體身份的社會功能與文化意義。雖然“非物質文化遺產”是一個外來概念,但經過在地的影像生產與消費,正與當代呼喚民族文化自覺的時代氛圍相契合,既是傳承與弘揚中華優秀傳統文化的有效途徑,更在影像化的過程中成為凝聚文化共識的重要中介。

二、非物質文化遺產的影像話語策略

(一)去語境化:非物質文化遺產的物質性與身體性

伴隨紀實影像美學與影像技術的革新,越來越多的紀錄片嘗試突破對現實的簡單再現,形成“去語境化”的話語方式,以超脫具體情景的極致感官體驗,調動觀眾的文化想象。在對非物質文化遺產的呈現中,影像往往通過“物質性”與“身體性”兩個主要的話語策略實現了對中國非物質文化遺產所代表的東方美學的建構。

1.以物質為投射的遺產美學

2012年,《舌尖上的中國》第一季在央視一套播出,成為現象級紀錄片作品。它所創造的視聽語言奇觀也被此后大量的紀實影像所借鑒。得益于攝影技術設備的革新,該片首次在電視紀錄片拍攝中運用可更換鏡頭的大畫幅數字攝影機,從而形成了獨特的攝影風格,拍攝出大量具有淺景深電影感的畫面,建構起極富有視覺奇觀效果的美食審美空間。[1]利用微距鏡頭,《舌尖》最大限度地放大了食物的紋理細節與光澤,并通過影像幀與幀之間的時間藝術,在高速攝影鏡頭中展現瞬時動作中的食物姿態,在延時攝影中呈現自然時間的作用下所發生的微觀變化,讓觀眾從區別于日常生活體驗的陌生化視角感受食物的質感與美感。

除了由《舌尖》所開創的美食類紀錄片的典型視聽表現方式,非遺紀錄片在呈現傳統手工藝制作過程時也形成了類型化的紀實影像語言。這種視聽層面去語境化的話語呈現策略可被稱為“物質性”(objecthood)。“物質性”作為一個學術概念,可以追溯到亞里士多德(Aristotle)、馬丁·海德格爾(Martin Heidegger)等學者對“物”的哲學思辨。而在當代,“物質性”被納入廣泛的人文學科討論中,學者們關注物質如何在技術媒介、視覺文化和日常生活中發揮作用,成為理解社會互動與文化表現的重要視角。不同于媒介研究對物質性(Materiality)及其對信息傳播與社會關系的研究取向,本文對物質性(Objecthood)的討論聚焦于藝術理論領域對藝術作品的物質性及其與觀眾關系的研究。在弗雷德的《藝術與物性》(Art and Objecthood)、李格爾的《現代文物崇拜: 其特點與起源》( The Modern cult of Monuments: Its Character and its Origin) 等研究中均強調物質屬性對于藝術作品的重要價值。學者梁君健將“物質性”的視覺話語策略闡釋為“暫時擱置物的符號性和象征性的精神指代、回到事物本身的物質屬性”,通過美學經驗和心理投射為當代消費社會中的個體提供了認同途徑。[2]在以非遺為題材的紀錄片中,這種“物質性”的話語策略被大量使用,透過“物”形成對非遺歷史積淀與匠心精神的投射。比如紀錄片《錦繡紀》反映的是中國各類傳統絲綢織繡技藝,細密的蠶絲則成為該片的主要拍攝對象。為了精密記錄下0.02毫米的蠶絲所擁有的極致視覺質感,創作者使用了4K高清數字攝像機和超微鏡頭等設備,并透過顯微鏡呈現密密排列著的兩個三角形的蠶絲橫切面。在隔離人們日常生活經驗的陌生化影像視角下,觀眾能夠從肉眼無法抵達的微觀世界中獲得錦繡織物的審美體驗,在暫時擱置絲綢現實社會功能的影像美學空間感受奇妙的物質之美。而當影像敘事回歸到匠人用經緯縱橫的絲線紡織出錦繡綢緞的非遺技藝時,這種對物性的極致審美則成為引發文化認同的心理橋梁。同樣,在互聯網微紀錄片《了不起的匠人》中,創作者通過精心的置景與布光,使器物以富有儀式感的姿態陳列,特寫鏡頭對器物局部細節的放大拍攝,以光影的變化凸顯木作、瓷器的質地變化,通過對“物”的美學修飾調動觀眾對文化遺產的心理認同。也正是在這一紀實影像話語的選擇下,非物質文化遺產各門類中有具體承載物的傳統手工藝、美術、醫藥等成為非遺紀錄片的主要記錄對象,而口頭文學、傳統體育等不易被“物質化”影像轉譯的非遺類型則較少出現在大眾視野。

2.以身體為載體的遺產實踐

而在“物質性”之上,非遺得以承載文化群體歷史與記憶的更重要的價值則在于非遺傳承人世代口傳心授、身體實踐的“非物質性”經驗。為表征非物質文化遺產作為身體實踐的特征,紀錄片往往通過大量的手部與軀體的特寫鏡頭,以光影質感傳達人物“身體性”的美感。非物質文化遺產的世代傳承離不開以傳承人身體為載體的實踐。非物質文化遺產“以人為本體、以人為主體、以人為載體、以人為活體”,“是通向身體哲學的身體遺產”[3]。因此,每一項具體的非遺均是一個地方社會個體或文化群體進行身體實踐的產物。同時,身體在哲學與社會科學史上,一直處于各種意識形態所編織的文化意義之網中。在早期的中西方思想史與美學史上都存在一種“精神先于、高于身體”的主流認知,在“形神”關系中,“神”往往得到高度肯定,而“形”則被忽略甚至貶低。[4]隨著人類對身體美學的發現以及對理性與“生活世界”的回歸,身心合一、有血有肉的個體生命被直覺主義、表現主義、存在主義等美學思潮視為審美創造、審美體驗的主體。在視覺藝術領域,對人身體感官之美的呈現也貫穿于西方藝術實踐當中。在中國固有的文學批評中,身體也頻繁被用作文學審美品評的“生命化名詞”,“表里神體的調融”成為文學批評的重要追求。[5]而身體的生產性與消費性的勃興也成為當代感官化生活的顯著癥候。這些有關身體意義的建構都為影像對非遺身體性的表達提供了重要的話語基礎。在非遺紀錄片中,對審美感覺的營造往往通過對身體知覺的影像化呈現達成。比如紀錄片《茶,一片樹葉的故事》以制茶工藝與中國傳統的茶文化講述中國人對自然的幻化與平衡之道。該片以細膩的鏡頭語言呈現制茶人的肢體與茶尖嫩葉、制茶器具的互動。在展現黑茶制作中的非遺技藝——“溜茶”的片段中,制茶匠人需要借助傾斜的木板,用腳反復踩踏麻布袋中的茶葉。鏡頭以淺景深聚焦匠人的腳部動作,傾斜的木板形成富有美感的對角線構圖,匠人沉重的腳步以及古舊的木板所發出的吱呀聲響共同形成了身體的節奏與韻律。同樣,紀錄片《手造中國》以手造瓷器來展現中國人的精神世界。片中用大量的特寫鏡頭與慢速攝影展示制瓷工匠的手部動作,放大手與瓷器之間的摩擦。在呈現大件瓷器拉坯的制作過程時,鏡頭以大特寫與高角度俯拍展現四位赤膊工匠手臂相接按壓于泥坯之上,建立起優美的幾何構圖。拉坯旋轉所產生的阻力與匠人的臂力交融,匠人粗糙的手部肌膚紋理與泥坯細膩的紋路交映,形成獨特的審美質感。紀實影像以鏡頭的取舍以及藝術化的影像設計,將匠人的身體與其所鍛造出的符號化的器物工具暫時剝離出繁雜的日常化語境。觀眾通過影像對匠人的身體及所造之物進行凝視,在懸置的當下時間中靜靜欣賞非遺的美感,更在歷史時間的沉淀里體驗到非遺的靈韻。而非遺工匠的身體實踐也不再是作為文化遺產的附庸和客體,而是作為創造審美的主體,展現出生命的靈性與創造力。

紀實影像語言對非遺的再創造與傳播,改寫著大眾對非遺古舊、破敗、缺乏美感的陳舊印象,也改變紀錄片空談非遺“非物質性”符號意義時參與非遺實踐的身體的缺席。在紀實影像的聚焦之下,匠人們所堅守與傳承著的非物質文化與他們的身體實踐密不可分。這種對身體美學的表征并非單一層級地對身體的窺視,而是精神價值與形體價值的和諧統一。柏拉圖認為,“最美的境界在于心靈的優美與身體的優美和諧一致,融成一個整體”[6]。非遺工匠不是被動等待搶救,而是當代社會美的創造者。非遺紀錄片對影像美學的雕琢給受眾帶來的正是這種“身體之美”與“心靈之美”的雙重體驗。

(二)再語境化:回歸日常生活與個體生命

日常生活是非物質文化遺產得以延續的現實語境。在影像對非遺進行去語境化的呈現時,往往聚焦于非遺的某個具體與局部事項,而當重新審視非遺賴以存在的日常生活整體時,紀錄片往往訴諸“再語境化”的話語表達,將符號性、象征性的非遺融入日常化與個體化的敘事,實現與大眾具體現實語境的勾連。

事實上,日常生活已成為非遺領域的重要觀念轉向。文化就是生活本身,非物質文化遺產原本就是“被學者發現并表述出來的那部分日常生活”[7]。近年來,伴隨著“生活世界”這一哲學概念在文化與社會研究領域的引入,“日常生活轉向”成為民俗學與非物質文化遺產研究的重要學術取向。[8][9]日常生活的研究路徑實現了民俗在文化維度、社會維度與政治維度的匯總和整合,[10]并在非遺保護與傳承的語境下體現出參與社會公共文化發展的學術自覺。此外,研究者也立足后全球化時代的文化遺產實踐,呼吁將“回歸生活本身”作為緩解全球與地方對峙的關鍵方法。[11]2018年,《人民日報》刊發文化和旅游部副部長項兆倫的文章《非遺保護要見人見物見生活》,“非遺不只是一件件體現文化傳統的產品或作品,它更是可見、可參與的生活……要支持非遺回歸社區,回歸生活,讓非遺在千家萬戶的日常生活中得到體現和傳承,成為當下的生活方式。”[12]在學術、政策與媒介場域的互文互動之下,日常生活成為非物質文化遺產影像表達的核心話語之一。創作者廣泛挖掘蘊藏于中國人生活中的非物質文化,將來自傳統的非物質文化遺產與現代語境下的當下日常生活有機地融合在一起。比如紀錄片《布衣中國》沒有直接反映作為非物質文化遺產的各類民間織布與刺繡技藝,而是從刺繡技藝的原材料講起,在春綢冬棉的采摘、慈母手中的一針一線中展現中國人樸素的生產勞作秩序與日常生活哲學。同時,一些紀錄片將各種類型的非遺融合貫穿于中國家庭生活中的習俗倫常之中,如《傳家》選取了50個中國家庭,以他們生活中重要的六個話題:喜事、新生、團聚、交情、閑趣和傳承來建構中國人的文化傳統。在《喜事》一集中講述了中國各地的傳統婚俗,浙江前童古鎮的十里紅妝、侗族母親紡織的傳統嫁衣、苗族工匠為女兒出嫁打造的銀飾等,不同地域的嫁娶習俗及相關技藝的實踐共同呈現出中國人的家庭與婚姻觀念。《傳家》中的每一項非物質文化都密切貼近中國家庭的生活實踐,即使在當代現代化的城市生活中,這些文化傳統依然承載著人們的生活智慧與處世哲學。

而少數民族非遺蘊含大量的地方性知識,較難以與大眾化的生活實踐發生互動。但在呈現少數民族非遺的紀錄片中,日常化的地方生活情境依然能夠引發情感的共鳴,影像對邊地他者文化信仰的細節進行表征,從中解讀出人類共同的文化追求。《香巴拉深處》的第二集《傳承》從甘孜藏族自治州一戶村民的家中展開,3歲的小男孩臘巴彭措從睡夢中醒來第一件事就是呼喚奶奶來畫格薩爾王。神秘宏大的格薩爾傳說在小男孩與奶奶親密自然的互動中被呈現出來,傳承世代的格薩爾藏戲以鮮活的生命力嵌入到藏族兒童的童年想象之中。通過細膩的日常化的情感,影像將與現代文化有距離感的少數民族非物質文化遺產拉進生活現實,融入藏民生活細節,還原作為非遺的文化信仰在地方情境中的樸素模樣。這些紀錄片將文化遺產的呈現重新放置于大眾日常生活的文化實踐當中,使傳統文化及其所蘊含的道德系統當下化、世俗化,以完成普通大眾對非物質文化遺產的體認,為充滿不確定性與焦慮感的現代都市生活提供秩序感與價值感。

在日常化的語境當中,個體人物進一步成為敘事的主體,紀錄片展現出對承載非物質文化遺產的主體——非遺傳承人及相關實踐者個體生命故事的普遍關注。《舌尖上的中國》在講述中國人的飲食傳統時就已普遍采用個體化、故事化的敘事方式,從代表性個體人物與食物之間的故事講述中,展現食物的制作過程、制作技藝以及蘊含其中的豐富文化信息。《記錄四川100雙手》以手為隱喻,記錄了100位個體人物的故事,包括皮影藝人、古法造紙匠人、制茶師傅等。每個人物有著自己獨特的生命故事與生活困境,文化傳統的精神價值被寄托于一個個生命個體的妥協與堅持之中。互聯網微紀錄片《了不起的匠人》曾幾次修訂主題,從“了不起的民藝復興”到“了不起的匠人之神”,最終確立了“了不起的匠人”這一核心主旨。創作者認為,“民藝”的傳承不能脫離了“匠人”本人,而從“匠人之神”改為“匠人”則是回歸到對平凡匠人的平視視角。[13]此外,帶動一場傳統文化熱潮的紀錄片《我在故宮修文物》更是通過個體故事的講述讓多位個性鮮明的文物修復手藝人成為年輕人崇尚的明星。鐘表修復師王津在四十年如一日的鐘表修復工作中保持著耐心和樂趣。因為修復鐘表時溫文爾雅的形象,他也被年輕人稱為“故宮男神”。這些有別于大眾對非遺匠人傳統印象的個性化人物重構著人們對非遺的想象,也正是個體人物所傳達出的“擇一事、終一生”的工匠精神促進了大眾對當代非遺價值的理解與認同。經過紀實影像的轉述,非物質文化遺產的想象建構于傳承人的個體生命故事之上,使得大眾對遺產的審視能夠以人為尺度,回歸人的價值。

從日常生活實踐到以人物為主體的敘事,這套話語策略也是對非物質文化遺產領域主導性國際共識的回應。在非物質文化遺產這一概念的形成過程中,兩個主要原則成為國際共識:以過程為中心和以人為中心。以過程為中心是對非遺實踐性、當下性的強調,紀實影像能夠于日常生活語境中關注非物質文化表現形式的動態性發展,通過對日常生活文化的確認與實踐確保非遺的存續力。以人為中心是對非遺傳承人、實踐者在整個非遺價值體系中的尊重。《非物質文化遺產公約》強調,非遺的文化意義和社會功能“取決于那些一代又一代將其傳統、技能和習俗的知識傳遞給社區其他成員或其他社區的人”。紀實影像對非遺敘事中個體價值的強調、對人物內部動力的表述,建立起人與物、人與傳統、人與地方的關系,形成對文化主體性及主體間性的再確認。非遺所指涉的文化想象不僅是面對文化他者時對身份與認同焦慮的對抗,更在非遺紀錄片不間斷的文化實踐中形成極富有文化主體性的美學意境與審美情趣。

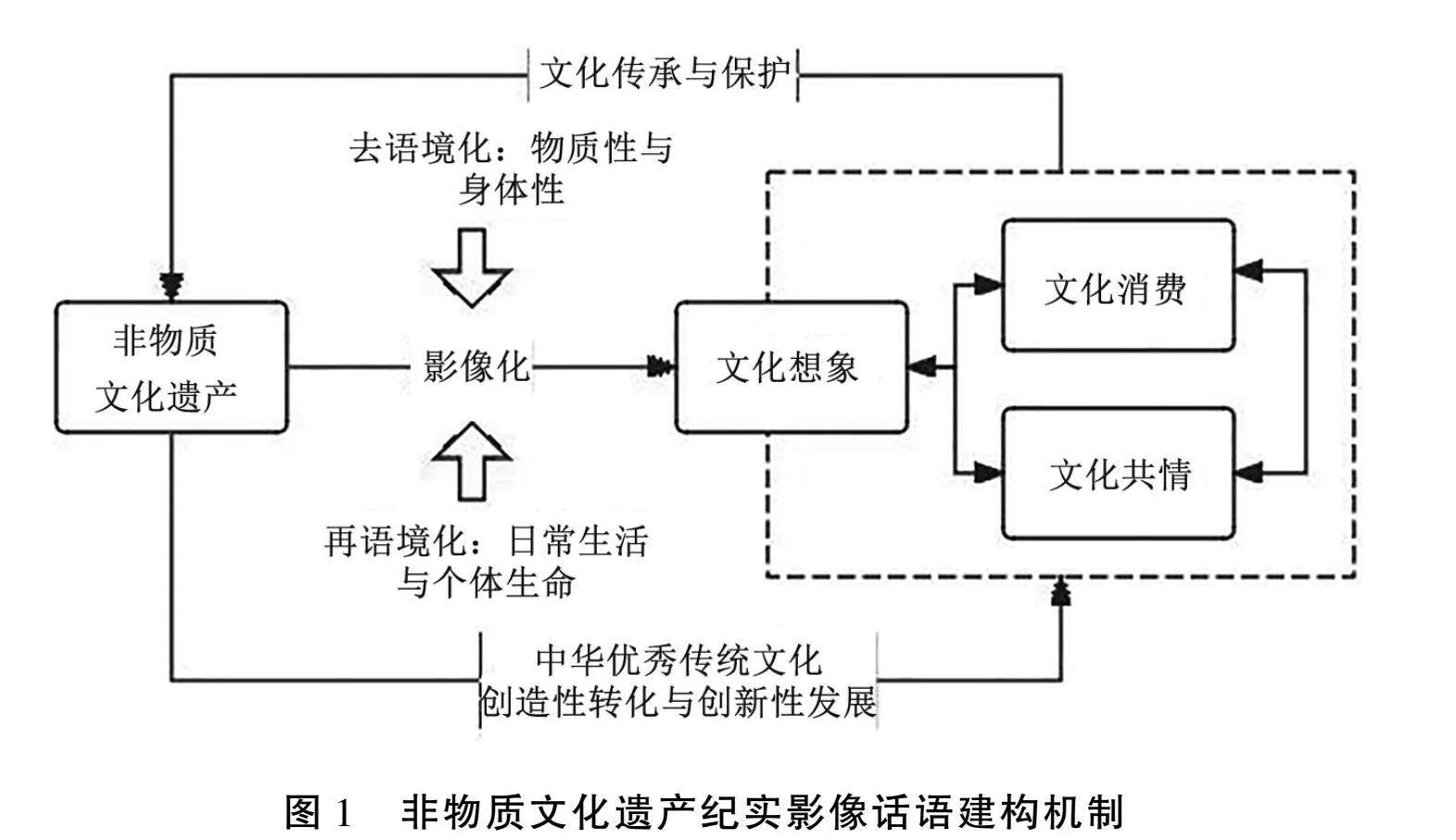

三、文化想象的消費與共情

借助豐富的紀實影像話語,紀錄片實現了對非物質文化遺產知識與觀念的影像建構。而這一影像化的過程,不僅在文本層面實現了對非物質文化遺產的影像書寫,更通過更廣泛的文化實踐形塑了大眾對非遺的文化想象,構成了當代非物質文化再生產的重要社會機制(見圖1)。

在影像的表征之下,非物質文化遺產的功能性與實在性逐漸向著符號性與象征性轉移,為非物質文化的消費創造了條件。有關現代社會消費文化的研究認為,“要成為消費的對象,物品必須成為符號,也就是外在于一個它只作意義指涉的關系”[14]。通過訴諸視覺感官與情感體驗的影像生產,媒體組織制造出有關非遺的意義指涉關系與符號系統。可以說,經由影像化的再生產,非遺已成為一種文化想象。這種想象有關匠人精神、歷史傳承與人文品格,想象的制造進而為非物質文化提供了被消費的可能性。比如,經過《舌尖上的中國》的影像呈現,膠東甩面、章丘鐵鍋等非遺產品熱賣,形成“舌尖經濟”的文化消費潮流。非遺影像的生產傳播與現實社會空間中非遺相關產品的消費行動形成了即刻的互動關系。物質產品中所攜帶的非物質文化價值也進一步得到凸顯,真正具有了文化資本變現的可能。在一系列文化消費的推動下,非遺從“遺產屬性”逐漸向“資源屬性”傾斜,以非物質文化為增長點的地區經濟日漸成熟,也進一步強化了非物質文化遺產作為文化事業與文化產業的雙重功能。

除了具體非遺產品的消費,紀實影像的大眾化傳播與普及也帶來非遺意義生產的泛化,影像符號所制造出的非遺想象在日常生活中得到了廣泛的延伸,并進一步強化了“日常生活審美化”的消費需求。在當代社會,影像已成為“最富裕的日常生活資源”[15],成為日常生活實踐的一部分。伴隨著非遺影像的日常生活轉向,影像對非遺藝術化的視聽呈現為日常生活美學的營造提供了符號。大眾對非遺的想象逐步融入日常生活的整體情景之中,生產出富有東方靈韻的中國人的日常生活想象。非遺影像對這一日常生活想象的形塑為非遺的當代轉化提供了適合的方式:一方面,非物質文化遺產得以回歸到其作為日常生活方式的文化本質;另一方面,大眾也通過日常化、生活化的非遺文化消費來進行身份的建構,以此對抗現代都市生活所帶來的認同焦慮。因此,通過大眾影像的傳播,非遺突破了對地域性與特定文化社群的依賴,以公共文化的形式擴張開來,進入大眾生活,延伸出具有全民性和廣泛參與性的文化消費活動。一個龐大的非遺文化消費主體逐漸形成。

事實上,大眾所消費的非遺并不是非遺本身,而是由眾多非遺影像所附加在非遺之上的符號價值。符號消費是消費者的一種“自我實現”,是為了體現“自我價值”的消費。[16]這些符號價值所帶來的審美體驗與身份指涉已超過非遺作為文化實在本身的價值,制造出大眾對民族文化的強烈共情。影像常被視作所有藝術形式中最強大的“共情機器”。共情這一術語最早就是意指“觀眾對藝術作品或其他視覺形式的積極參與,是身體與感知對象之間相互交流的體驗” [17]。通過對人類共通情感的影像敘事以及視聽符號對想象的投射,影像更容易喚起大眾情緒上的共鳴,形成共情的情感體驗。比如一系列美食題材紀錄片將中國人對飲食的文化與信仰影像化,更能召喚出觀眾共同的文化記憶,滿足身處“流動的現代性”之中的城市個體對身份認同的強烈需求,用充滿地域性的“家的味道”講述生活化的共通情感和文化信仰。

情緒的傳播既具有生理驅動性,也具有社會建構性。[18]可以說,非遺影像所引發的共情形塑著大眾對非遺的認知,非物質文化正在從過去的“文化的邊地”走向今天的文化主流。而這股文化潮流又再一次轉化為大眾參與文化消費的行為,文化的共情與消費形成雙向循環,共同促進全民參與的文化傳承與保護,也為以非物質文化遺產為代表的中華優秀傳統文化的創造性轉化與創新性發展提供了一條有效路徑。

參考文獻:

[1]劉濤,韓鴻,徐斌.“陌生化”理論視野下的電視紀錄片創作——紀錄片《舌尖上的中國》成功因素探析[J].電影評介,2013(1):71-74.

[2]梁君健.物質性與個體化:網絡熱播紀錄片中傳統文化的話語機制及當代轉化[J].南京社會科學,2019(11):120-126.

[3]向云駒.論非物質文化遺產的身體性——關于非物質文化遺產的若干哲學問題之三[J].中央民族大學學報(哲學社會科學版),2010(4):63-72.

[4]陳望衡,吳志翔.審美歷史演化中的身體境遇——試論身體美學何以成立[J].西北師大學報(社會科學版),2007(2):1-10.

[5]錢鐘書.錢鐘書散文[M].杭州:浙江文藝出版社,1997:300-314.

[6]北京大學哲學系美學教研室.西方美學家論美和美感[M].北京:商務印書館, 1982:23.

[7]高丙中.作為公共文化的非物質文化遺產[J].文藝研究,2008(2):77-83.

[8]呂微,高丙中,戶曉輝,王杰文,宣炳善,彭牧,韓成艷.定位于現代社會日常生活的民俗學——“國際比較視野下的民俗學前景”筆談[J].民俗研究,2013(4):5-33.

[9]劉曉春,崔若男.以“日常生活”為方法的民俗學研究——“民俗學‘日常生活’轉向的可能性”論壇綜述[J].文化遺產,2017(1):66-70.

[10]高丙中.中國人的生活世界——民俗學的路徑[M].北京:北京大學出版社, 2010:46.

[11]張穎.回歸生活本身:后全球化時代文化遺產“地方轉向”的理念與方法[J].貴州社會科學,2021(1):100-106.

[12]項兆倫.非遺保護要“見人見物見生活”[EB/OL].http://opinion.people.com.cn/n1/2018/0606/c1003-30037713.html.

[13]陳陽.PGC+UEM:微紀錄片的生產模式創新——以《了不起的匠人》為例[J].中國電視,2016(11):85.

[14][法]尚·布希亞.物體系[M].林志明,譯.上海:上海人民出版社,2001:223.

[15]周憲.視覺文化與消費社會[J].福建論壇(人文社會科學版),2001(2):30.

[16]孔明安.從物的消費到符號消費——鮑德里亞的消費文化理論研究[J].哲學研究,2002(11):71.

[17]吳飛,李佳敏.虛擬現實:共情傳播的技術實現路徑探析[J].西南民族大學學報(人文社會科學版),2021(7):178.

[18]劉珍,趙云澤.情緒傳播的社會影響研究[J].編輯之友,2021(10):50.

[責任編輯:華曉紅]