大冶市大箕鋪鎮鄉村景觀規劃探討

摘 要 基于全域國土綜合整治理念,以湖北省大冶市大箕鋪鎮為例,探索鄉村景觀規劃的新思路:基于問題導向和目標導向,統籌兼顧各類要素,設計規劃路線;堅持系統思維,著力優化國土空間格局,以“五網”統籌打造鄉村空間景觀;錨定生態優先目標,突出景、村、產聯動,推進景觀差異化整治;注重文化傳承與創新,修復歷史文化空間載體;堅持公眾參與,采用共同締造的理念與方式,充分征求群眾意見。此次研究的價值在于為規劃者提供一種著眼于空間治理的系統、全面、具有可操作的鄉村景觀規劃方法。

關鍵詞 鄉村景觀規劃;生態保護;文化傳承;全域國土綜合整治;湖北省大冶市大箕鋪鎮

中圖分類號:TU982.29 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.17.038

當前,我國部分鄉村地區在鄉村景觀建設方面存在空間失序、生態退化、文化傳承斷裂等問題。在景觀建設中,如何保護和改善鄉村自然環境、恢復和傳承鄉村歷史文化、構建和諧宜居的鄉村空間,成為當下亟待解決的重大問題。

全域國土綜合整治是在特定范圍內整體開展農用地整治、建設用地整治和生態保護修復,對閑置低效、生態退化及環境破壞的區域實施國土空間綜合治理的活動。全域國土綜合整治是提高國土資源利用效率、促進鄉村振興的重要舉措,能有效促進空間治理及優化,推動文化傳承與保護,促進生態保護與修復,推動鄉村高水平治理與高質量發展[1-3]。在我國大力推進全域國土綜合整治的背景下,以湖北省百強縣鄉鎮大箕鋪鎮為例,探索鄉村景觀規劃的新思路。

1" 研究區概況

大箕鋪鎮隸屬于湖北省大冶市,地處大冶市東南部,東與金山街道和陽新縣大王鎮相連,南與陽新縣白沙鎮相鄰,西北與金湖街道接壤,北隔大冶湖與東岳街道隔湖相望,是湖北省重點老蘇區、黃石市新農村建設試點鎮、大冶市城鄉一體化試點鎮,擁有具有3億年地質史的天然溶洞群、五里界東周古城遺址、原生態水南灣古民居群和八流古民居群。大箕鋪鎮屬典型丘陵地帶,三面環山(東角山、大箕山、富家山),一面臨湖(大冶湖),呈北低南平、東西高的地勢,為典型的亞熱帶季風氣候,冬冷夏熱,四季分明,光照充足,熱能豐富,雨量充沛。此次研究基于2022年度大箕鋪鎮全域國土綜合整治試點項目,包含大箕鋪鎮19個建制村,總面積7 428 hm2。

2" 研究區鄉村景觀規劃策略

2.1" 基于問題導向和目標導向,統籌兼顧各類要素,設計規劃路線

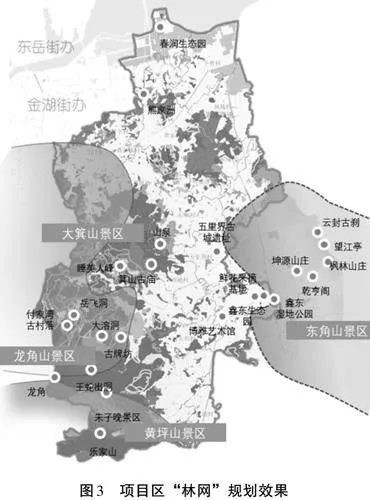

針對項目區設計現狀評估、問題識別、目標引導、規劃策略、項目策劃的規劃路線,具體如圖1所示。

1)基于生命共同體理念,對項目區山、水、林、田、鎮、村、礦、文、業等自然資源要素和經濟社會要素進行全面評估、評價,精準識別現狀問題,錨定生態宜居、綠色發展的目標,確定將項目區建設成為湖北省城郊融合地區綜合整治示范區、鄂東南民俗文化旅游引領區、黃石市都市農業發展示范區的定位目標。

2)強化規劃引領,將鄉村景觀規劃與鄉鎮國土空間規劃、村莊規劃等相銜接,因地施策,提出“青山、凈水、秀林、整田、強鎮、美村、綠礦、博文、興業”的規劃策略。

3)針對生產空間、生活空間、生態空間優化問題,策劃人居環境整治等子項目,并將其納入全域國土綜合整治項目統籌組織施工,確保項目落地實施。

2.2" 堅持系統思維,著力優化國土空間格局,以“五網”統籌打造鄉村空間景觀

大箕鋪鎮將鄉村景觀規劃納入全域國土綜合整治的總體布局中,構建由節點到廊道至空間區域的系統景觀格局,保障鄉村景觀空間的整體性與有序性。

1)規劃打造適應現代農業發展要求的規整“田網”。以農田整治為重點,按照農業現代化和規模化的發展需要,打造集中連片、設施配套、高產穩產、生態良好、抗災能力強及與現代農業生產和經營方式相適應的高標準農田,塑造“田成方、土成型、渠成網、路相通、溝相連、土壤肥、旱能灌、澇能排、無污染、產量高”的穩定保量“田網”,并形成農田景觀[4]。

2)規劃形成河暢、水清、岸綠、景美的生態“水網”。從水系連通、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、河湖管護、防污控污及景觀人文建設等方面進行綜合考量、統籌推進,對骨干河流進行系統性整治和清淤,打通水系連通“主動脈”。同時,提升河道行洪能力及兩岸自然景觀生態效果,打通“毛細血管”,形成橫向串聯、縱向通達的生態“水網”。項目區的“水網”規劃效果如圖2所示。

3)規劃構建四通八達、交織成網的高效“路網”。充分考慮地方高質量發展對道路支撐體系的需求,結合流域綜合治理,構建相互聯絡、交織成網狀分布的道路系統,并著力建設直接服務生產、生活、生態需要的中末端交通體系,注重慢性交通系統構建,并以道路系統為依托塑造全域景觀廊道骨架。

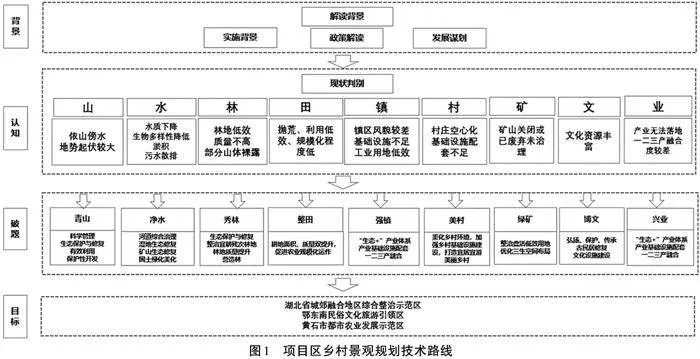

4)規劃完善山水林田湖草系統治理的生態“林網”。結合大冶市森林城市創建工作,在保護生態林、公益林等森林資源的基礎上,全面整合農田防護林、果園苗圃樹木及路旁渠邊、田坎荒地、房前屋后林帶等,有效、合理地增加農村林木數量,建立能最大限度地改善、恢復環境質量的林地生態網絡體系,增加城鎮綠色開敞空間,打造流域綠心,織補生態“林網”。項目區的“林網”規劃效果如圖3所示。

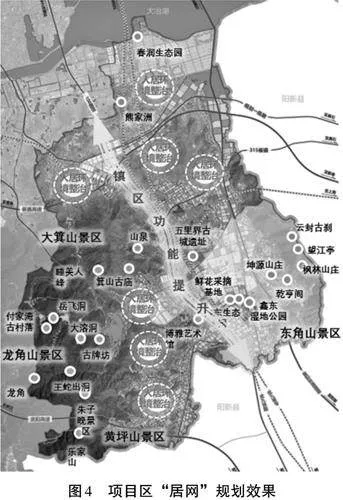

5)規劃塑造以人居環境整治為重點的水美鄉村“居網”。緊抓農村人居環境整治,以水美鄉村項目建設為抓手,以農村改廁、垃圾處理、污水治理和村容村貌提升、基礎設施完善為主攻方向,對大冶市自然村灣持續進行農村人居環境整治,全面提升農村人居環境,擦亮鄉村振興底色[5]。發動農戶在房前屋后空閑地種菜、養花、種果樹,把草堆、糞堆、柴堆變成小菜園、小花園、小果園,實現菜園、花園、果園進村,動員群眾廣泛參與農村人居環境整治。項目區“居網”規劃效果如圖4所示。

2.3" 錨定生態優先目標,突出景、村、產聯動,推進景觀差異化整治

1)錨定生態優化目標,優先解決當前急迫的生態環境與人居環境突出短板問題。將景觀規劃工作納入生態文明建設整體考慮,以優化鄉村地區生態景觀格局、改善生態環境、維護鄉村空間生態系統服務功能為核心,多采用生態型措施打造鄉村生態景觀。

2)鄉村景觀空間是鄉村新產業新業態的載體。鄉村景觀空間不是獨立存在的,應突出景、村、產聯動,將為美而美的景觀打造思路轉變為以景促產、以產帶景、景村融合,充分將景觀規劃與一二三產業融合發展相結合,圍繞人、地、業的空間鏈接制定景觀規劃;以人為核心,以人的聚集、流動為主線設計景觀游線,使田園、村莊、產業、自然融為一體。

3)生產空間注重打造農田肌理景觀。在確保糧食安全的基礎上,充分發揮農田生態景觀功能,塑造“高產的田與好看的田”。采用環境友好型措施設計農田水利工程,通過建設生態溝渠、推廣耕地退水零直排、增加動物逃生通道、治理農業面源污染等措施,增強農田生態功能,提高農業空間生物多樣性。

4)生活空間注重營造綠色宜居空間。鄉村生活空間景觀規劃側重營造具有地域特色、蘊含歷史文化背景、與現代化生活接軌的場景空間[6]。將鄉村整體景觀風貌與其獨特的場所文化和環境機理格局相融合。將生物多樣性保護融入生活空間綠道、水網、公共活動空間等綠色基礎設施網絡建設中,改善人居環境,打造城鄉綠色宜居空間。加強對村口、河道、村莊道路、公共活動空間及宅旁景觀的規劃引導。

5)生態空間突出保護、修復。堅持“自然修復、人工輔助”,以林地為主,對龍角山、大箕山等自然風景區進行生態保護,加強山、水等生態資源的保護與修復[7]。以建設環村林、護路林、護岸林等各類林網和鄉村綠道網為重點,改善鄉村生態環境,形成山清水秀的生態空間。保證森林覆蓋率,適當提高植被的豐富度、多樣化。對礦山山體破碎面進行修復,以保持水土,減少滑坡、崩塌等地質災害發生[8]。

2.4" 注重文化傳承與創新,修復歷史文化空間載體

項目依托“中國楹聯名鎮”和“礦冶文化之鄉”文化品牌,對水南灣、柯大興2個中國傳統村落及八流村古民居群進行修復,推進曹家堍村紅色美麗村莊建設,保護歷史文脈,弘揚特色文化,將大箕鋪打造成鄂東南民俗文化旅游引領區。

1)構建鄉村歷史文化景觀保護與利用格局。建立保護傳承規劃體系,明確保護重點,提出構建“一軸四片多點”的城鄉歷史文化保護傳承總體格局,如圖5所示。

2)重構文化資源價值體系。在全域土地綜合整治的基礎數據調查等前期工作中,對文化遺產、重要物質環境、重要文化環境從性質、質量、風貌、現狀等多方面開展評估,挖掘當地歷史文化資源點。從歷史、藝術、社會文化等價值尺度,對項目區內的鄉村風貌和歷史文脈做整體性梳理,做核心價值的聚焦和演繹。

3)保護修復歷史文化載體。全面保護文物古跡、歷史建筑、傳統民居等傳統建筑,對待修復的文化資源開展搶救性修復工作,并確定具體的修復、保護要求,確保新建、護建、改建建筑的高度、體量、色彩、材質等與核心保護范圍內的建筑相協調[9-12]。

2.5" 堅持公眾參與,采用共同締造的理念與方式,充分征求群眾意見

1)強化黨建引領。在地方成立全域國土綜合整治領導小組的組織架構基礎上,建立“黨組織+黨員+群眾 ”共謀共建機制,開展“黨建+綜合整治+景觀改造 ”主題黨日活動,成立矛盾調解、民主管理等自治協會,引領鄉村治理走上規范化、制度化、和諧化之路,促進項目順利實施。

2)堅持共同締造。全程引入共同締造的理念,堅持決策共謀、發展共建、建設共管、效果共評及成果共享。采取多種手段進行宣傳和廣泛征求意見,集思廣益、匯聚民智,激發公眾參與內生動力,讓公眾參與規劃方案編制。引導公眾從房前屋后、從身邊小事做起,主動投身全域建設、景觀改造、產業發展等工作中來,形成合力推動規劃優化、項目實施。

3" 結語

鄉村景觀規劃作為一門重要的學科和實踐領域,對于促進鄉村地區可持續發展具有重要意義。本研究基于全域國土綜合整治的理念,結合實踐,對鄉村景觀規劃進行了深入探討和研究,并取得了一定的研究成果。希望本研究的成果能夠為鄉村景觀規劃的研究和實踐提供一定的借鑒和指導。

參考文獻:

[1] 晉振華.全域旅游視角下的陜北黃土溝壑區鄉村景觀營建[D].西安:西安建筑科技大學,2022.

[2] 馮旭,王凱,毛其智,等.國土空間規劃體系下的鄉村空間規劃方法:基于規劃與治理的一體化視角[J].城市規劃,2022,46(11):21-31.

[3] 何輝玉.基于全域旅游視域下鄉村景觀規劃研究[D].吉首:吉首大學,2019.

[4] 徐昌榮,鄔雪江.高標準基本農田規劃設計中的AutoCAD二次開發技術[J].湖北農業科學,2013,52(14):3412-3414.

[5] 新華社.中共中央 國務院印發《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》[J].中華人民共和國國務院公報,2018(29):9-47.

[6] 張貴豪.鄉村濕地景觀規劃設計研究:以德清三林村白鷺漾為例[D].杭州:浙江農林大學,2021.

[7] 劉云慧,宇振榮,羅明.國土整治生態修復中的農業景觀生物多樣性保護策略[J].地學前緣,2021,28(4):48-54.

[8] 徐呈程,許建偉,高沂琛.\"三生\"系統視角下的鄉村風貌特色規劃營造研究:基于浙江省的實踐[J].建筑與文化,2013(1):70-71.

[9] 葛焱,袁琳.黔東南苗族侗族自治州干欄式民居優化設計[J].新鄉學院學報,2022,39(1):65-69.

[10] 王桂娟.鄉村振興戰略背景下傳統村落保護利用研究[J].河南農業,2019(23):6-7.

[11] 潘光輝.空間激活與古村落活化的機理及路徑:基于浙江烏鎮、福建嵩口和廣東逢簡的思考[J].新疆農墾經濟,2021(4):24-34.

[12] 張戈.鄉村振興背景下的農村傳統文化空間營造[J].百色學院學報,2021,34(4):101-106.

(責任編輯:張春雨)

作者簡介:張少文(1967—),本科,高級工程師,研究方向為城市規劃、國土整治、風景園林。E-mail:466527550@qq.com。